王春辰

去年10月份美国芝加哥大学为纪念在北京设立中心而召开了“当代水墨与美术史”国际研讨会,从多种角度来讨论了水墨问题。水墨也因为挂上了“当代”二字,方才显示了神奇和诱惑,才使得众海内外学者来参与到这种讨论中。问题是,我们依赖于什么样的理论和话语来讨论,更主要的是依赖于什么样的水墨实践来讨论,特别是后者,已经成为讨论水墨的基石。当今的情况是,面对诸多水墨实践,要展开理论的论证,并且以理论为经,来充分想象水墨演绎为何物,其意图是捕获当代的艺术形势变化,尽可能揭示实践中的历史真相。

20世纪初有康有为、陈独秀等人倡导革水墨的命,以写实主义来改造水墨。迄于50年代,国家进行社会主义建设,水墨作为媒材也被纳入到新的国家意识表达中,如歌颂祖国大好河山、歌唱热火朝天的社会主义。时代翻转至80年代,李小山振臂一呼,“中国画已经穷途末路了”,引发了20世纪最为惨烈的中国画及水墨的争议和论战。很多画家、学者都置身其中,反复思考,心潮跌宕。为什么?因为名“中国画”者,乃国之文化艺术象征,岂可穷途末路?所以,讥之者谓曰,此论为信口雌黄,不足为凭。赞赏者谓之曰,勇气可嘉,切中时弊,触动心灵。事实上,在文革之后,人们精神乏味,急于寻求自由精神的重振,而作为艺术表现的水墨或曰中国画,就像其它绘画媒介一样,都有众所周知的问题,如陈陈相袭等流弊十分严重。而从当时的文化氛围上讲,社会普遍唯革新是举、唯进步是论,各个领域都有人提出大胆的高论,从文学到哲学、从历史与政治,皆引起全面而广泛的争论。说起来,那是一种久违的思想自由、精神解放。有人称它为“新启蒙”,所以对于以“水墨”为媒介的中国画而言,又何尝不类似于五四前后的时代氛围,大家都有迫切革新的决心。

历史的意义就是八十年代的水墨中国画大论战激发了那些具有反思倾向的艺术家的创作激情和欲望,他们的内心曾经被一层厚厚的麻痹、蒙昧缚裹着,终于得以释放,获得了重新认识艺术以及作为水墨的中国画的新认识。在这个时代对水墨中国画的认识,是作为精神自由的象征来进行的,而不是单纯为了水墨的国故来进行。对于革新者的水墨,时代总是显得滞后,其样式与观点总是显得孤绝,这似乎应证了艺术的孤独总是一种时代通病。也正因为这样,对于革新者的水墨传达和表现,也总是有那些道义者为之呐喊、为之辩护——所辩护者,非一时艺术之实验结果,而是充分肯定和赞同对艺术自由精神的激赏。如果在人类的所有生存方式中,艺术还不能带给人视觉上、观念上、认识上的新变化、新发展,那艺术作为思维创造的手段与对象的存在又将何以成立?

这个时代如果没有锐意进取、没有敢为天下先的胆魄和气度,何以改革积弊深久的中国问题?那一时代的改革风气遍及中国大江南北,关于水墨中国画的思考和讨论不能不说是那个时代的反映。到了九十年代,吴冠中一句“笔墨等于零”,又一石激起千层浪,让水墨惯性主义者大动肝火,直称笔墨乃水墨精华的载体,笔墨非笔与墨的相加,而是水墨作为艺术的本质所在,无笔不成墨,墨借笔而成,笔墨是水墨中国画的本体。这是发生在八十年代、九十年代的两次水墨中国画的讨论。一方面是中国社会革新意识使然,引起了激进的看法,一方面是人们确实感觉到水墨中国画存在的问题,而希望另辟蹊径来回应问题,特别是与横向的其他艺术比较时要发现水墨的多样含义,而不是唯一地只尊崇笔墨趣味。笔墨也是活的笔墨,在发生变化,在新的艺术观念的影响下,人们自然会对它增加新的认识。这本来是一种浅显的常识道理,然而一旦牵涉到水墨中国画时却不是这么简单。它成为与民族身份、文化主义、悠久传统、思维惯性、认知态度等等有关的问题。视觉本来是一种习惯,它受制于文化传统的影响,也来自视觉环境的改变,更主要是来自我们有没有一种胸怀愿意去接受发生变化的新水墨形式,能不能打破对水墨的唯一性笔墨尊崇。当年齐白石几进几出北京,都不被世人所识,讥为“野狐禅”;后幸得陈师曾慧眼相识,才发现了其意义所在,才有了齐白石的后来。在这里,要习惯的不仅是水墨形式,而且是水墨作为传达方式与媒介的开放性。这正如当代艺术的开放性一样,首先要改变和转换的是围绕着艺术的一切概念。敢于冒险的艺术家则一遍一遍地撞击这些固有的艺术概念,这是相较于守成的艺术家而言,后者不过是在延续、沿用积累积淀下来的各种创新过的方式。

那么,又如何在21世纪认识、理解当代水墨呢?或者说,这个“当代水墨”话语成立与否?应该说,“当代水墨”不同于“当代艺术”,虽然同有“当代”二字。当代在这里意味着一种变化、一种新的表现,它契合于今天的视觉感受,同时也很重要的是,它有一个参照的水墨历史语境。没有后一种关系,无法言说“当代水墨”,同时也就混同于其他的“当代艺术”,或者用“当代艺术”来取消“当代水墨”。同为“当代”,但这是两个不同语言体系的当代,因此判断与批评也就有了不一样的话语,但基本精神还是一致的,即都是针对某些问题而发生的,都是以问题的回应为目的的。就“当代水墨”而言,它更具有了多重的象征意义和挑战的对象。一,它因为其特殊的、不同于传统笔墨构成的图式、语言、媒材表达而造成与强大的传统势力的隔绝和对立。它经常受到这个传统派的攻讦和诋毁,乃至鄙视。在如此强大的传统语境中,进行当代水墨的探索和实践,大有牺牲小我而求艺术自由之大我的精神,其甘苦非言语可以形容。二、它在当前的艺术生态中,又与凌烈、爆发式的当代艺术样式发生冲突和对撞,因其侵染了“水墨”的千年幽魂而被视为不当代,“水墨”二字之媒介岂可言“当代”!这也造成了表面上“水墨”似乎在当代艺术中的缺席,常常被作为另类处理。这既有水墨被搞得庸俗化、低级化的缘由,也有当代人的视力不在水墨上之故。“水墨”并非因传统而消极,而是因为自身不振而处于遮蔽之中。这是需要水墨以堂堂然的姿态显身的“当代”语境,需要以思考、思辨、质疑和批判的胆识来应对这种不利的外部环境。三、水墨因其东方的特殊性而在西方的文化艺术系统中只是一道边缘之景,也因为我们对水墨的阐释和实践没有进入到当代的话语体系中,因而被双重的忽视和忽略。这里不是文化地缘策略所致,而是我们水墨文化的当代转型上作为不够所致。

所以,“当代”之于水墨就有了多重的障碍和难度,就需要有更加急切的革新意识和文化意识。这种水墨的新文化意识实际上放在当代的多元文化里,是一种具有强烈政治性的意识,即它要应对、挑战的对象远不止是水墨本身,而是世俗的偏激、社会的势利、文化的蒙昧。对于革新者的当代水墨,要有支持的声音出现,要创造充分的自由辩论空间。最重要的是,当代水墨是远离世俗化的水墨画市场的艺术,不是风花雪月的水墨嬉戏。如果说当代艺术是一种直指当代政治话语的表达,那么,当代水墨就是直指狭隘固执的文化保守主义。当代水墨的实践和受到鼓励,就是对顽固的水墨保守壁垒的冲击,就是对泛滥的水墨抒情的批判。

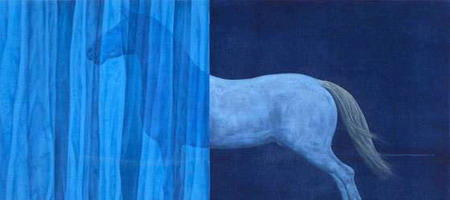

真正的当代水墨是一种精神的象征,是一种生命意志的顽强表现,它是对所有不能忍受的文化保守、文化偏见、文化恶俗的抵抗和反击。因此,赞成“当代水墨”的出现和命名,就是要对水墨顽疾进行一场观念的革新、媒介的再造。“当代”是否是一个具有判断性的价值术语,放在“当代水墨”上即可显现。陌生化、抵触了水墨视觉惯性的水墨作为都有可能是向着水墨革新的路上前行,它不要求众声合唱,也不取悦于世俗化的赞美,它只要求完成自己的使命,只要求践行自己的艺术理想,它以水墨的陌生化来完成水墨在当代的转型和革命。

2011年1月26日 于中央美院美术馆

(为《库艺术》2010年度水墨专题所写,2011年2月出版,江西美术出版社)