注:本文原载于《美术研究》2022年第2期

“新前卫”及其之后:替代性批评的兴起与艺术写作的扩张

文︱鲁明军

(复旦大学哲学学院青年研究员)

引言:“判断”的消失与批评的“终结”?

时至今日,格林伯格(Clement Greenberg)依然是西方乃至全球当代艺术批评史上的典范。他不仅将形式主义批评推向了一个极致,同时,作为一种艺术风格、艺术运动的推动者和践行者,他在整个艺术系统中的角色和地位也是20世纪以来其他批评家不可企及的。也因此,格林伯格的时代一度被视为艺术批评的“黄金时代”。

▲ 图1:Clement Greenberg

然而,上世纪60年代初以来,随着形式主义批评所依托——也是格林伯格所力推——的抽象表现主义和整个现代主义渐趋于没落,随着五花八门的艺术形式语言和艺术风格流派的纷纷涌动和迸现,形式主义批评遭遇了空前的危机。关于这一点,亦恰好体现在格林伯格关于“空白画布”的悖论性解释中[1],在某种意义上可以说是格林伯格自己瓦解了形式主义批评,进而导致艺术批评在整个艺术体系和生态中地位的下降。曾名噪一时的“三伯格”(格林伯格、哈罗德·罗森伯格[Harold Rosenberg]和列奥·施坦伯格[Leo Steinberg])及其影响力亦随之趋于式微。诚如保罗·德·曼(Paul de Man)在《批评与危机》一文中所说的:“支配批评的准则并使之成为知识界基石的既定规则和惯例,已经被严重篡改,整座大厦面临崩塌的危险。危机的各方面显而易见,例如,往往相互冲突的倾向却以难以置信的速度相继发生,以至于任何东西在成为前卫主义的极端观点之前便即刻过时了,‘新’这个危险的词汇从来没有被如此随意地使用。”[2]可见,艺术批评的终结并非是批评本身的困境,也不是艺术系统内部的问题,毋宁说是一个时代的意识危机。

▲ 图2:Paul de Man

▲ 图3:Hal Foster

根据凯瑟琳·贝西尔(Catherine Belsey)的说法,至少有三个主要问题占据传统批评的中心:价值判断、伦理道德和作者意图。[3]艺术史家廖内洛·文杜里(Lionello Venturi)在他那本经典的《艺术批评史》中也曾指出,批评的中心就是判断。[4]但我们发现,上世纪60年代以来,批评面临的最根本的挑战便是判断的消失。哈尔·福斯特(Hal Foster)就说过,他“这一代批评家的任务之一……就是与将批评等同于判断的观念作斗争。这也是长期以来反对格林伯格的一部分。”[5]在他(们)眼中,抵制判断不仅是因为艺术及其体制的整体变化,也是因为“判断(通常)与一种盲目的、等级化的、西方的、男性中心主义的立场有关”[6]。这意味着,在形式主义批评自我“瓦解”过程中,也不乏批评界内部的批评,这恰恰说明,批评并没有终结,毋宁说,它是以新的替代方式开始介入艺术系统和社会现场,最典型的莫过于上世纪六七十年代兴起于欧美的以“体制批判”为名的“新前卫”艺术。在这里,它既是艺术实践,也是批评实践。

一、“新前卫”:作为艺术批评的艺术实践

上世纪60年代,虽然依旧有波普艺术、极简主义以及激浪派、贫穷艺术等不同艺术流派和艺术运动此起彼伏,纷纷出现,但在这些艺术发生过程中,扮演主要角色的不再是批评家,至少,批评的介入是有限的,甚至是次要的。批评家不再是理论指导者,更不再是“指点江山”的话语支配者。此时,恰恰是艺术展览和艺术家群体在推动着这些艺术潮流和艺术运动。继1958年伦敦白教堂美术馆举办“这就是明天”这个展览以来,1962年到1963年期间,在美国纽约、华盛顿等几个城市相继出现了多个波普图像展。[7]作为一个新的艺术现象,除了艺术家群体的自发行动外,很大程度上也取决于美术馆、画廊、特别是艺术市场和艺术商业的兴起。然而,也正是这一点,导致艺术越来越体制化,导致批评越来越没有活力,直至其独立性被彻底瓦解。而这不仅体现在内外界限的模糊和原本距离的消失,更重要的是,批评家越来越难发出有力的声音。当然,也正是这一新的变局,激发了一种新的艺术语言和批评方式,即以“体制批判”为名的“新前卫”。

▲图4:January5-31 1969 artists, from left: Robert Barry, Douglas Huebler,Joseph Kosuth,and Lawrence Weiner. Photo by Seth Siegelaub.

“新前卫”试图以“历史前卫”的方式抵抗对于体制的不满。从本质上而言,“历史前卫”依旧在不断推陈出新的艺术史维度上,但毫无疑问,它的否定性和革命性超过了历史上所有的艺术运动和艺术流派,因此从某种意义上说,它的确逸出了原来的艺术史轨道。这也是“新前卫”“借尸还魂”的主要动因。根据福斯特的解释,“新前卫”提出了三个主张:一是艺术的体制本身不是由“历史前卫”,而是由“新前卫”艺术所理解的;二是对于体制而言,前卫艺术实践其实是一种创造性的分析,它既是具体的、又是解构的,而不是如“历史前卫”中常见的一种既抽象又无政府主义式的虚无主义的攻击;三是“新前卫”不是抵消了“历史前卫”的成果,而是历史上第一次执行了它的方案——这个第一次,在理论上是没有止境的。[8]在这里,福斯特智慧地将“历史前卫”与“新前卫”区分了开来,并指出了二者的历史关系。这样一种区分无可厚非,二者都是对既有的艺术系统和艺术生态的不满和抵抗行动。不同在于,“历史前卫“相对而言独立于既有的艺术系统和艺术惯例,而“新前卫”从一开始就在艺术体制之内,前者是外在的批判,虽然扩大了艺术的概念,但并没有超出艺术范畴,最终还是落脚在艺术;后者看似是艺术体制内部的批判,但实际上它已经超出了艺术体制的范畴。

相比“历史前卫”,“新前卫”滋生的土壤不是既有的艺术惯例,而是越来越商业化和封闭化的艺术体制。虽然从革命性而言,“历史前卫”的意义要远甚于“新前卫”,但从批判或批评的角度而言,“历史前卫”则远不及“新前卫”。很显然,这里的“体制”表面是狭义的“艺术体制”,但实际上“艺术体制”本身无法自外或独立于社会、文化和政治体制。就像露西·利帕德(Lucy R. Lippard)所指出的,“新前卫”所主张的“去物质化”表面看是为了抵抗商业化的艺术体制,但事实上,“新前卫”的主要形态之一“观念艺术”(conceptual art,或译“概念艺术”)很大程度上是那个时代政治动乱的产物或同情者。“观念艺术”的时代——同时也是民权运动、越南战争、妇女解放运动和反文化的时代——处于一场真正的混战,而这个时代产生的民主影响,即使从未实现,但始终是合宜的。[9]期间,有一小群艺术家,包括鲁道夫·巴拉尼克(Rudolph Baranik)、里昂·格鲁布(Leon Golub)、南希·斯佩罗(Nancy Spero)和贾德等甚至还组织了多年的反战活动。[10]布尔迪厄(Pierre Bourdieu)的说法更为透彻,在他看来,“新前卫”艺术家自觉地“将那些具有社会学性质的意见和思考完全融于艺术创作之中”,借以“对艺术界、对艺术作品的产生条件本身予以一种批判性的分析”[11]。这里的艺术创作既是艺术批判,也是社会批判,二者并无区分。

将社会条件融入艺术创作并不只是出于艺术语言的要求,根本上还是取决于社会条件本身的变化。汉斯·哈克(Hans Haacke)曾极富洞见地指出,麦卡锡大清洗以来的绝对主义复辟才是“新前卫”兴起真正的原因。从此,艺术被深度卷入资本、国家以及媒体等一切体制当中,而这一切,都与“绝对主义”的回归有着密切的关系。比如博物馆体制,其一方面依附于资本家(包括国家艺术基金)的赞助,另一方面在文化上必须有崇高的信誉,必须受人尊重。前者将后者作为一种交际手段和引导、掌控公共舆论的一种策略[12],对他们而言,“更重要的是创造一种政治气氛,以便企业在纳税、劳动、卫生管理、生态限制、产品出口方面得到好处”[13]。哈克认为,这在本质上是一种“财产交换”,一种“出资人的金融财产与受惠人的象征性财产之间的交换”[14]。

1971年初,哈克即将在古根海姆美术馆举办的个展被临时取消,美术馆艺术总监也被解雇,导火索是哈克在作品《截至1971年5月1日为止夏普斯基家族曼哈顿房地产财产:实时社会系统》中对该房产背后腐败运作的调查。哈克利用公开记录中的可核实数据,通过一种新的叙事结构和图式,揭示了不动产所有者向承租人隐瞒所有权的秘密。显然,这样一种介入所动摇的不仅是美术馆体制,且直指美国政治和经济系统。他说:“20世纪60年代,我希望作品能具备实实在在的功能。在最近的作品中,我延续了这一方法。例如,要想对艺术公众进行民意调查,就必须设定出特定情景,为了展示结果,还必须使用特定的图表方法。”[15]其实在这之前,哈克在纽约现代艺术博物馆(MoMA)举办的“信息”展上,就曾实施过极具挑衅性的作品《MoMA的投票选举》(1970)。在展览现场,他邀请观众就越南战争、洛克菲勒(Nelson A. Rockefeller)投标重新选举纽约州州长以及尼克松(Richard M. Nixon)在印度的政策等社会议题进行投票。可以说,这也是他迄今最具入侵性和冒犯性的作品之一。不容忽视的是,这里的展览场所本身也暗示MoMA受洛克菲勒家族资助和支配这一背景。

▲图6:麦卡锡大清洗

事实上,早在1988年,本杰明·布赫洛(Benjamin Buchloh)就已经敏锐地意识到,哈克一直是他作品中所调查的机构、博物馆和市场的“秘密压制”的受害者,它们在“看似包容万物的自由主义”表象背后的现状中掩藏着既得利益。这一压制非常强大,甚至一直持续到今天。[16]可见,哈克这些作品针对的与其说是艺术体制,不如说是整个文化、政治体制。在这里,艺术批评即是文化、政治批评。诚如他自己所说的:“多少世纪以来的集体接受史以及我个人的经历使我不再相信绝对了。我评论艺术,同时意识到我的标准并无普遍性,我应该不断地重新审视。”[17]这也说明,无论艺术还是政治,但凡是普遍的、绝对的,都是他所质疑和坚决抵制的。

▲图7:Hans Haacke,《MoMA的投票选举》(MoMA Poll),装置,行为,尺寸可变,1970年。

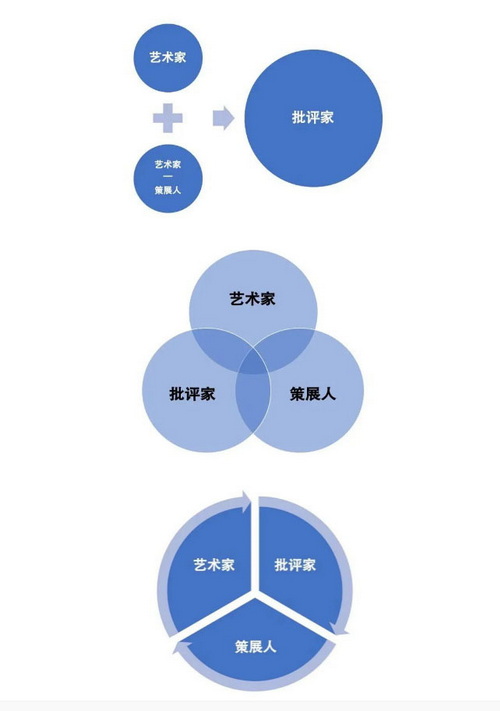

艺术家自带批评意味着他们取代了批评家的角色和功能。何况,很多“新前卫”艺术家所主张的“去物质化”本身就带有文本性和可读性的特征。至此,原来所谓的“内外分际”彻底失效了,批评家就是艺术家,艺术家就是批评家,身份的混淆导致批评无法自外于系统与体制做出独立的判断和解释。也正因如此,“新前卫”最终还是不可避免地走向了它的反面,也就是它所批判的一面。

▲ 图8:Andrea Fraser

“新前卫”虽然是上世纪六七十年代的产物,但它从来没有完结,直到今天,依然有不少艺术家致力于“体制批判”。但他们显然也不满旧的“新前卫”,身处更加糟糕的世界,新的“新前卫”更加激进,比如本杰明·布赫洛的学生安德烈·弗雷泽(Andrea Fraser),她的一系列表演性实践都是针对艺术体制的,直指艺术机构的经济、政治和社会结构。2018年,麻省理工大学出版社出版了一部她编辑的书《2016年的博物馆、金钱与政治》。在这部书中,她用大量的表格,系统调查、清理了2016年美国大选期间美术馆的运营及其和政治的关系。[18]这当然跟特朗普当选美国总统以后减少美国艺术机构的预算有关,但她指向了整个艺术的运作系统及其所依附的国家文化体制。毫无疑问,它既是一件艺术作品,也是一次批评实践。对弗雷泽而言,“重要的是不仅要思考关于艺术实践的批评,而且要思考作为一种艺术实践的批评” [19]。

二、“策展—行动”作为一种替代性批评

1910年,罗杰·弗莱(Roger Fry)策划了展览“马奈与后印象主义”(伦敦,1910)。可以说,他是最早策划展览的艺术批评家,其形式主义理论也多少与此相关。这之后,大量的现代艺术展览在欧洲各地纷纷出现出现,大大地推动了前卫艺术运动。在这些展览中,大多策划者都是艺术家,批评家很少介入,严格意义上说,那个时候也没有多少独立的艺术评论家。真正扮演批评角色的恰恰是那些展览和展览的策划人。直到1936年,阿尔弗里德·巴尔(Alfred Hamilton Barr Jr.)在MoMA策划“立体主义与抽象艺术”大展,展览将19世纪末、20世纪初的现代主义和前卫艺术流派全部回收到MoMA这个刚刚成立的主流体制内。巴尔虽然不是独立策展人,但无疑是第一代职业策展人。可以肯定的是,无论是艺术家作为策展人,还是像弗莱这样的评论家作为策展人,亦或是像巴尔这样的职业策展人,他们真正关心的还是如何推动(包括命名)某种艺术风格或艺术流派。这一点和同时期以风格为主导的艺术史叙事无疑是高度一致的。

然而,这样一种方式到了60年代末出现了一个深刻的危机。如前所言,艺术形式语言的裂变导致原来相对单一化的批评准则彻底失效,同时也开启了新的策展方式和艺术史叙述空间。1969年的“当态度成为形式”(瑞士伯尔尼美术馆)、1969年在纽约举办的“去物质化”以及1970年在MoMA举办的“信息”展(MoMA)、1972年卡塞尔文献展“质问现实”等,这些展览的发生,塑造了以哈罗德·泽曼(Harald Szeemann)为代表的第一代真正的职业策展人。独立策展人的时代也是从此开始的,而泽曼也一度被誉为“独立策展人之父”。透过这些展览可以看出,如果说策展也是批评的话,那么,从此它的目的不再推动某个具体的艺术流派和艺术风格,而将重心放在艺术与社会现实、日常生活关系的重塑中。不能说它因此规避了批评性,相反,展览本身的批评强度实际上远远超过了批评文字。事实上,策展人在确定展览主题、方案(包括选择参展艺术家)的时候原本就有明确的针对性,而这种针对性本身就是其批评性的体现。只不过,这里的批评不见得完全是针对艺术体制和艺术史的,也可能是文化批判、社会批判、政治批判和历史批判。而这种批评或批判不再是基于艺术好坏、高低的判断和解释,而是基于更广视野、超越了艺术系统的一种批判。这里的泽曼,既是策展人,也是批评家。

▲ 图9:“催泪弹双年展”,2017年。

虽然展览(包括策展人)也是批评的对象,但一直以来,我们忽视了策展本身作为批评的一面。这在某种意义上也可以解释何以到了60年代批评逐渐没落的原因,因为策展代替了批评。如果说泽曼的策展—批评还仅限于艺术(体制)内部的批评的话,那么到了80年代末、90年代初,作为批评的策展实践已经超越了艺术系统或艺术体制内部,而已扩展为一种文化、政治批评。比如,1989年,马尔丹(Jean-Hubert Martin)在巴黎蓬皮杜艺术中心策划了大型展览“大地魔术师”;1997年,卡特琳娜·达维特(Catherine David)策划的第10届卡塞尔文献展;2002年,奥奎·恩威佐(Okwui Enwezor)策划的第11届卡塞尔文献展,2012年卡洛琳·克里斯托夫-巴卡捷夫(Carolyn Christov-Bakargiev)策划的第13届卡塞尔文献展,希姆奇克(Adam Szymczyk)策划的第14届卡塞尔文献展(2017),等等,每个展览都具有鲜明的针对性和批判性,其目的不仅是基于艺术史、展览史和艺术生态的展示实践,更是因应全球化的一种文化、政治行动。其中最具代表性的莫过于奥奎·恩威佐,这位出生于尼日利亚的非裔策展人,自上世纪90年代中期进入当代艺术领域,到2018年去世,将一生付诸基于身份、种族和地缘政治行动的艺术写作和策展实践,对西方中心主义的批判和为第三世界发声构成了他永恒的艺术使命和政治使命。这个跟上世纪90年代以来的全球化语境不无关系,可以说这些展览都是对全球化及其文化、经济和政治霸权的各种不同视角的批判性反应。这些展览不仅拓展了我们对于当代艺术或当代的认知领地,也同样批判性地指向深陷全球资本系统的文化、政治和生命形式。这些实践既构成了一部策展—行动史,也描绘了一幅全球文化—政治图景。

▲ 图10:“When Attitudes Become Form” at Kunsthalle Bern, 1969年。

强调策展人的批评家角色并不意味着批评家就因此缺席于这一全球艺术现场,后者也是重要的参与者,独立的批评虽已式微,但并不意味着其彻底缺席于艺术现场。而且,也不见得所有的展览都具有当代批判性。比如1996年由伊夫-阿兰·博瓦(Yve-Alain Bois)和罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss)两位批评家在蓬皮杜国家艺术和文华中心策划的大型展览“非定形:使用指南”(“Formless:A User’s Guide”)。两位策展人都是来自《十月》杂志的评论家,展览早在上世纪80年代初就已经在酝酿当中,直到1996年才实现。所以,在理论上,它还是明显带着《十月》的风格,整个展览的主题和构架直接来自法国思想家巴塔耶的理论。博瓦指出,“就无定形而言,问题在于定位与现代主义格格不入的种种运作,不去反对现代主义的形式确定性。相反,这些运作从现代主义中分化出来,诋毁形式和内容间的对立——这一对立本身就是形式的,其源自一种二元对立的逻辑——宣称其完全无效。”[20]展览由“卑俗唯物主义”“水平性”“脉动”“熵”四个部分组成,参展艺术家包括贾科梅蒂(Alberto Giacometti)、杜尚(Marcel Duchamp)、曼·雷(Man Ray)、波洛克、劳申伯格(Robert Rauschenberg)、戈登·玛塔-克拉克(Gordon Matta-Clark)、辛迪·舍曼(Cindy Sherman)、布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman)等各个不同时期的艺术家。从参展艺术家名单可以看得出来,至少代表了两代前卫艺术家,但在这里,他们的作品有一个共同的特征,既没有明确的形式,也没有明确的观点,而更强调作品形态在流变中的生成性和不确定性。

展览引起了刚到巴黎不久的中国评论家、策展人侯瀚如的兴趣,他撰写了一篇展评《不可名状的无定形——评“无定形:使用指南”》,发表在《第三本文》(Third Text)杂志(Vol.10, No.37)。文中指出,作为一个挑衅的行动,展览旨在“破除”和改变已确立的高峰现代主义(high modernism)及其霸权。这里的高峰现代主义,主要指的是1930年到1975年期间以黑格尔的“发展动力”和格林伯格学派的“形式探索”为基础的现代艺术。[21]但侯瀚如认为,无论是批评格林伯格的“形式主义”,还是展览所采用的“归类”手段本身,都已经过时了。更重要的是,在他看来,“无定形”本身并没有对“形式主义”构成破坏性的挑衅和批判,而不过是一种新形式的“自主艺术”,解构的策略变成了一种新的权威,甚至一种新崇高的(无意识的)欲望。也正是这一“超验的诠释”,出生在菲律宾马尼拉的大卫·梅达拉(David Medalla)这一来自第三世界的艺术家也被纳入其中,从而忽视了艺术家及其实践本身所植根的经验及其政治性。[22]

▲ 图11:《十月》杂志

多年以后,在展览文本《无定形:使用指南》中译本出版之际,举办了一场线上新书发布会(2021年6月)。会上,博瓦简短地回忆了这个展览,作为嘉宾的侯瀚如在回应中再次提到了大卫·梅达拉,且基于90年代的全球化这一特殊语境,基于身份政治这一视角对梅达拉当时的参展作品《泡泡机》进行了新的解读。他认为,“《泡泡机》这件作品反映了梅达拉探索自己文化身份的努力。上世纪90年代全球化的来临与后殖民讨论的产生,给这件作品增加了新的背景,但是这个展览还是将其视为一种英美实验艺术的延续,而没有展示其特殊的文化含义。”[23]这一新的解读,显然已经远离了“无定形”的基本观念。也许侯瀚如是“误读”了展览,但它恰恰说明,作为策展人的克劳斯和博瓦及其理论已经不能适应90年代艺术语境的变化,在这一点上,其敏感性可能还不如当时籍籍无名的侯瀚如。当然,从另外一个角度这也提示我们,曾经一度被视为理论权威的《十月》在面临着新的困境。特别是新世纪以来,随着网络媒体的兴起,像《十月》这样的高度精英化、理论化的纸媒同样遭遇了前所未有的挑战。甚至在某种意义上,可以说是媒体的变革加剧了传统批评的瓦解。

三、艺术媒体的变革与批评的意见/事件化转向

18世纪沙龙展期间的评论小册子应该是最早的独立的艺术批评媒体。进入20世纪,虽然艺术媒体层出不穷,但相对独立的、专业的艺术批评媒体还是要数《艺术论坛》(Artforum)。虽然这前后也有其他媒体,比如更早的《党派评论》(Partisan Review)、《美国艺术》(Art in Anerica)等,但迄今辐射面最广、影响力最大的还是《艺术论坛》。

1963年,居住在美国旧金山的菲利普·莱德(Philip Leider)、约翰·卡普兰斯(John Coplans)等几位年轻艺术评论家创办了《艺术论坛》,后来他们把杂志社搬到了洛杉矶。在格林伯格的建议下,1967年杂志社搬到了纽约,直到今天。巧合的是,《艺术论坛》的创刊正逢波普艺术的兴起。它是一个致力于独立评论的刊物,但从一开始,杂志的生存不得不依靠展览广告。因此,自创刊之初,《艺术论坛》就已经在“新前卫”的逻辑当中。杂志主要分两部分,一部分是广告,一部分是评论。也就是说,同一个展览,可能一边卖广告,一边刊发展评;一边宣传,一边批评。杂志汇集了一批优秀的批评家和艺术家,自上世纪60年代以来,有一定影响力的评论文章大多发表在《艺术论坛》。然而,也正是这一半商业、半独立的独特运营结构决定了它的分化,以及后来另一本更加独立的批评刊物《十月》的诞生。

▲图12:《美国艺术》杂志

1976年,仿佛一股清流,《十月》开启了一种新的艺术批评和艺术写作范式。但准确地说,《十月》的贡献不在批评,而在艺术理论。形式主义之后,法国结构主义和后结构主义理论成为他们重要的思想资源。他们为60年代以来的各种新艺术提供了一种多元化的跨学科解读模式,甚至开创了一种新的晦涩文风。然而,“就像克雷格·欧文斯(Craig Owens)这样的致力于跨学科批评话语的批评家,曾经梦想消除文化的‘劳动分工’。但也许,这是一种自讨苦吃的做法,它消除的并不是现代主义批评的精英主义,而是关乎艺术批评本身更广泛的跨学科问题:它为那些晦涩语言风格的大行其道提供了机会,也为抛弃一贯的艺术批评观提供了借口。”[24]艺术批评的跨学科化和多元化,导致了评论的相对主义。而当一切都是相对的时候,某种意义上也就意味着批评的自我瓦解,这个和早期(特别是格林伯格时代)的艺术批评完全不同。福斯特有一句很精彩的评论,他说:“阿瑟·丹托(Arthur C. Danto)给很多人留下了深刻的印象,因为他从另一面,即哲学的角度,提出了一种相对主义,而这种相对主义恰恰取悦了市场。”[25]可见当时的批评,形似批评,但其实已经和市场合谋了。

何况,即便是《十月》这样的媒体,最终还是不得不依赖商业画廊(如玛丽亚·古德曼画廊[Marian Goodman Gallery])的支持和资助。但这还不是最致命的,根本的危机是上世纪90年代、特别是新世纪以来,《十月》所依托的结构主义和后结构主义等法国理论乃至理论本身也开始无力应对更加复杂、多变和充满不确定性的艺术现场。而这不仅是批评的困局,也是理论的危机。福斯特曾尖锐地指出:

在1980年代至1990年代的文化战争中,批判理论遭受到了重创,而到了2000年代,其处境则更加令人堪忧。“911”事件之后的美国对于肯定性的需求十分强烈,乃至近日,留给批评的余地都仍旧寥寥无几,哪怕在像大学、博物馆这类象牙塔内。由于受到保守派时评人的威吓,很多学者已不再向参与时务的公民强调批判性思维的重要性,而出于对企业赞助商们的依赖,不少策展人也不再会去推动那些曾被视作让难解的艺术作品为公众所接受之关键的批判性争论。此外,对于这个价值由市场地位所主导的艺术界,批评所占有的相对无足轻重的分量已是昭然若揭;如今的“批判性”常常被斥为死板、机械、过时,抑或三者兼具。“理论”的待遇甚至更糟(如果还有更糟的可能的话),多半被当成物化了的愚蠢和唬人的言辞。这种普遍状况时而被称为“后批评”,其通常作为对在概念、历史及政治上所存在的多重限制的一种解脱而受到了欢迎。然而,此“后批评”最终所带来的却并非是一种稳健的多元主义,而是赢弱的相对主义。[26]

如果说上世纪六七十年代,是理论冲击了批判性的话,那么现如今,不仅批评消失,连理论本身也已“风光不再”。这固然与上世纪80年代特别是全球化以来,艺术的社会政治转向有着密切的关系,它抑制了批评,并迫使理论无用武之地——也暗示我们,一种新的批判和新的理论正在兴起并将取而代之。另外,随着互联网兴起,各种新兴媒体和碎片化写作的出现,将相对主义推到了一个极限,也愈加凸显出《十月》这样的媒体及其批评风格的保守和落伍,凸显出它越来越无法适应当下艺术和政治的剧烈变动。最初,他们是要跟僵化的学院体制区分开来,现如今,学院和图书馆却成了《十月》最主要的归宿。

▲图13:e-flux

前面提到,对于《十月》而言,致命的危机与其说是来自理论的困境,不如说是源于媒体的变革。上世纪90年代末,随着数字时代的来临和网络媒介的兴起,既有的知识机制面临着前所未有的危机和挑战。甚至有人说,数字化媒介已然成为一种新的宗教和信仰[27],因为它不仅只是一种知识方式,且已经渗透至所有人的日常生活经验,可以说它已经吞噬了我们以往熟悉的所有时间和空间,取而代之的是一种由光线—速度所决定的时间和空间。互联网改变了艺术的创作和传播方式,也缔造了像e-flux(电子通量)这样的新型艺术媒体,还催生了像卡车司机出身的杰瑞·萨尔兹(Jerry Saltz)这样的网红评论家。1999年,艺术家安东·维多克(Anton Vidokle)创办了e-flux。它最初始于一份电子邮件,后来发展成为一个重要的当代艺术资讯平台。它既不是非营利机构,也不是商业机构,而是在两者之外探索一条新的运营之道。他们创办了同名的电子刊物(e-flux Journal),定期策划推出不同前沿话题的专题。与此同时,他们还组织线下的讨论会、放映会和展览,并发行了一系列主题出版物。不同于《艺术论坛》这些传统的刊物,在过去的20多年里,他们“对展览回顾的兴趣并不大,而是更多地在寻找一种分析性的文本,试着将社会,政治,经济学等不同因素联系起来,以加深对艺术的理解。而且,最重要的不是描述艺术本身,而是为艺术家提供想法和灵感”,诚如维多克所说的:“激励我们的是有趣的想法和艺术实践。我希望有某种复合模型,在实现人与人见面交流的现场感的同时也结合强大的网络和数字在线的技术,使得内容可以快速传播。”[28]

《十月》的编辑、作者们与e-flux这样的媒体还是保持着一定的距离,他们也自然瞧不上萨尔兹这样的批评家。当然,萨尔兹也不屑于这些媒体精英和知识精英。他从不避讳公开声称“艺术是一种生存策略”“别妄想成为天才,发展技巧才实际”“艺术是不断再生的扁虫”“艺术家是猫,艺术则是狗”“拥有艺术‘帮派’,很重要”“没有所谓的‘害怕成功’”等大众喜闻乐见的观点。[29]也正是这些尖锐、辛辣和直截了当的批评,让他赢得了艺术界内外、特别是大众的普遍关注,2018年他被授予普利策奖艺术评论奖。

互联网改变了媒体生态,也改变了批评方式,但真正的危机不仅是传统的纸媒还能不能生存下去,艺术写作也同样面临着挑战。比如在偌大的纽约,除了《十月》《艺术论坛》以外,还有《美国艺术》、《弗里兹》(Frieze)、《布鲁克林轨道》(Brooklyn Rail)等艺术媒体,包括推特、脸书、Instagram(和中国的微博、微信/公众号)等社交媒体也都纷纷成了艺术批评的战场,萨尔兹主要的批评阵地就是这些社交媒体。这些媒体的关注点不同,批评风格也是各异,但要论在今天艺术界的影响力,《十月》可能远不如后发的这些网络媒体。不过,《十月》的目的本不在此,他们从一开始就无意即时参与现场,扮演一个激进行动者的角色,而是为了深入地展开问题的思考和讨论,这些问题也许是历史的,也可能是朝向未来的。至少有一点是肯定的是,如果说上世纪70年代,《十月》的诞生与新的理论介入艺术批评和写作是一体的话,那么,今天艺术的变化要求知识方式也必须做出响应的调整,根本的问题是,结构主义、后结构主义这些理论还能适应今天的艺术吗?不消说,现如今没有一个理论可以一统天下,没有哪一个媒体是绝对权威,也正因如此,涌现出了丰富多样的写作方式和讨论空间。

评论写作固然取决于写作对象(即艺术实践)和观众阅读习惯的变化,但不得不说,互联网时代的自媒体批评写作反过来也影响了传统纸媒的评论写作。自媒体瓦解了传统纸媒的权威性,任何人对于任何展览、作品都可以发表意见,新闻式的短平快写作取代了精英化的长篇大论,事件性的平面扩散取代了结构性的深度论辩。而这不仅体现在互联网自媒体的批评写作中,也影响了传统纸媒的文风。这当然不能只是归咎于艺术批评的蜕变,从根本上而言它是一个时代的知识症状。

这样一种变化也导致写作者身份的多重化或既有身份边界的模糊化。无论艺术家,还是批评家,都热衷于社交媒体上的公共讨论,他们讨论公共事件的热情远远超过对于艺术的关注。相应地,今天的艺术实践本身也在利用网媒,网媒甚至成了艺术实践本身,或是其中的一部分。人人都是艺术家,人人也都可以成为批评家。没有哪个时代能像今天这样,将此实现得如此彻底。这既是一个泛艺术的时代,也是一个泛批评的时代。批评变成了意见,批评家成了事件的制造者。从此,批评和艺术的界限则彻底消失了,批评就是艺术,艺术就是批评。它既不对艺术史,也不对艺术的未来做任何承诺,而只是诉诸临时的个人表达。

结语:泛批评时代的写作扩张

互联网与自媒体将艺术批评泛化、稀释到无以复加的境地。以至于我们觉得,当批评者和被批评者的对话无法进行下去的时候,批评实际上就已经发生了。这也再度说明,半个多世纪来,经典的艺术批评早就终结了,但是各种替代性的批评并没有消失,而是经由不同的媒介和方式时刻在发出不同的批评声音。现如今,除了极个别网红批评,几乎没有写作者、策展人自称是独立的批评家。一方面,批评家自我撤退,另一方面对于批评和批评家的质疑和指控也从未消停,甚至有人将艺术生态的恶化归咎于批评和批评家,或许,这一点就是从批评和批评家拒绝判断开始的。不难发现,“大多数的指控都指向批评家的定位。首先,(批评家)拒绝判断,拒绝批评评估假定的道德权利。然后,(批评家)拒绝权威,拒绝允许批评家代表他者进行抽象谈论的政治优先权。最后,(批评家)怀疑距离,怀疑批评家据称要检验的非常条件的文化分离”。[30]显然,这与其说是对于批评(家)的指控,不如说是批评家的自我定位和期许抽离了批评及其基本准则。

然而,指控归指控,怀疑归怀疑,一个不容忽视的残酷现实是,仅靠微薄的稿酬,也根本养活不了一个职业的批评家。这迫使大多写作者(包括策展人)不得不服务于画廊、美术馆机构,所以通常情况下,在正式写作之前,甲方其实已经替作者作了判断,剩下的工作只是描述和解释。独立的判断不再可能,策展也是如此。不过相形之下,策展似乎更具批评的空间和强度,因为它含括了判断、选择、命名、描述、解释以及展览的可看性和可读性,含括了经典的独立批评所有的要素,在某种意义上可以说,独立策展的批评力在今天远甚于文本写作。

▲图14

当然,批评的瓦解并不意味着写作也随之消失了。相反,恰恰是在这个彻底碎片化的泛批评时代,重新回到具有一定深度的独立写作显得更为迫切。近10余年来,我们也已看到,各种新的独立写作方式正在悄然兴起,比如基于历史与当代的非虚构写作,再比如朝向未来的泛媒介之虚构写作,等等。尤值得一提的是黑特·史德耶尔(Hito Steyerl)、Raqs媒体小组(Raqs Media Collective)以及布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)、朗西埃(Jacques Rancière)等艺术家(小组)和哲学家的实践,他们通过艺术(影像)、策展以及理论思辨等各种方式和平台,开创了一个新的艺术写作时代。

扩张的写作并不(一定)诉诸批评,也不遵从任何既定的批评准则,它模糊了写作与策展、艺术的界限,它既不是本质主义的判断,也有别于体制批判的“新前卫”;它模糊了学科的边界,很难说它是艺术的政治,还是政治的艺术……换言之,这样一种生产性写作其实已经逸出了批评乃至艺术写作的轨道,它不仅是一种文本(艺术或批评)实践,本身也是一种策展—行动。就像拉图尔所说的:“批评家不是一个揭露真相的人而是一个召集者。批评家(的工作)不是抬走天真教徒脚下的地毯,而是提供舞台给参与者聚集。”[31]此时,批评不再是朝向某个美学目标的否定性实践,而更像是文化—政治异见/事件的制造者和召唤者。

注释:

* 本文系2020年度上海市哲学社会科学规划课题一般项目“美国《十月》杂志的艺术理论范式与文化政治实践研究(1976-2008)”(批准号:2020BWY025)阶段成果。

[1] 1962年10月,在《抽象表现主义之后》一文中,格林伯格这样写道:“到现在为止,看来已经确立起来的是,绘画艺术的不可还原的本质只在于两个基本惯例或规范:平面性和对平面性的划定;单单遵奉这两个规范就足以创作出一个可以被体验为绘画的对象:所以,一幅张开的或者钉好的画布就已经作为一幅画存在——尽管并不必然作为一幅成功的画存在。”[1]格林伯格原以为“空白画布”是形式主义更加彻底的还原,但令他始料未及的是,一旦成为空白画布的时候,它就不再是纯粹的媒介,而是日常经验之物。两个月后,在另一篇文章《艺术写作如何获得了坏名声》中,他为形式主义作了进一步的辩护,但也被迫做了新的撤退:“对任何处理扁平表面的人来说,现在已证明,艺术几乎是不可逃脱的,即使那多半是坏艺术。”参见蒂埃利·德·迪夫(Thierry de Duve):沈语冰、张晓剑、陶铮译,南京:江苏凤凰美术出版社,2014,第183—224页。

[2] 《〈十月〉圆桌会议:艺术批评的现状(一)》,“空白艺论”,2020年7月30日。

[3] 凯瑟琳·贝西尔:《批评》,刁俊娅译,北京:生活读书新知三联书店,2021,第5页。

[4] 廖内洛·文杜里:《艺术批评史》,邵宏译,北京:商务印书馆,2017,第23页。

[5] George Baker et al., “Round Table: The Present Conditions of Art Criticism”, OCTOBER, 2002,Vol. 100,p.209.

[6] James Elkins and Michael Newman (eds.), The State of Art Criticism, New York: Routledge Press, 2008, p. 185.

[7] 参见约翰·科普兰斯(John Coplans):《美国波普艺术》,安静(Lee Ambrozy)主编:《白立方内外:当代艺术评论50年》,北京:生活·读书·新知三联书店,2017,第7页。

[8] 哈尔·福斯特:《谁害怕新前卫?》,《实在的回归》,杨娟娟译,南京:江苏凤凰美术出版社,2015,第33页。

[9] 露西·利帕德:《六年:1966至1972年艺术的去物质化》,缪子衿等译,北京:中国民族摄影艺术出版社,2018,第xvii页。

[10] 露西·利帕德:《六年:1966至1972年艺术的去物质化》,第xxiii页。

[11] 汉斯·哈克、布尔迪厄:《自由交流》,桂裕芳译,北京:生活·读书·新知三联书店,1996,第1页。

[12] 汉斯·哈克、布尔迪厄:《自由交流》,第55—61页。

[13] 汉斯·哈克、布尔迪厄:《自由交流》,第17页。

[14] 汉斯·哈克、布尔迪厄:《自由交流》,第16页。

[15] 转引自布赫洛:《新前卫与文化工业:1955到1975年间欧美艺术评论集》,何卫华等译,南京:江苏凤凰美术出版社,2014,第163—164页。

[16] 詹姆斯·梅尔(James Meyer):《汉斯·哈克》,冯优译,“艺术论坛”,2020年3月。http://www.artforum.com.cn/print/202003/12661;本杰明·布赫洛:《新前卫与文化工业》,第170—171页。

[17] 汉斯·哈克、布尔迪厄:《自由交流》,第63页。

[18] See Andrea Fraser,2016 in Museums, Money, and Politics,Cambridge & London:The MIT Press,2018.

[19] 《〈十月〉圆桌会议:艺术批评的现状(二)》,“空白艺论”,2020年8月18日。

[20] 伊夫-阿兰·博瓦、罗莎琳·克劳斯:《无定形:使用指南》,何卫华、左广明、柯乔、吴彦译,广州:花城出版社,2021,第19页。

[21] 伊夫-阿兰·博瓦、罗莎琳·克劳斯:《无定形:使用指南》,第333—334页。

[22] 伊夫-阿兰·博瓦、罗莎琳·克劳斯:《无定形:使用指南》,第336—337页。

[23] 《伊夫-阿兰·博瓦〈作为模型的绘画〉〈无定形:使用指南〉中文版发布与研讨会回顾》,“复旦大学哲学学院”,2021年6月29日。

[24]《〈十月〉圆桌会议:艺术批评的现状(一)》,“空白艺论”,2020年7月30日。

[25]《〈十月〉圆桌会议:艺术批评的现状(一)》,“空白艺论”,2020年7月30日。

[26]福斯特:《来日非善:艺术、批评、紧急事件》,李翔宇译,重庆:重庆大学出版社,2020,第133—134页。

[27]格罗伊斯:《走向公众》,苏伟等译,北京:金城出版社,2012,第197页。

[28]蔡星洋:《e-flux创始人谈互联网艺术史与当下反思》,“澎湃·艺术评论”,2020年5月6日。

[29]参见杰瑞·萨尔兹:《如何成为艺术家》,吴炜声译,台北:奇点出版·远足文化事业股份有限公司,2021,第9—25页。

[30]福斯特:《后批评》,费婷译,“Art-Ba-Ba”,2013年1月17日。

[31]福斯特:《后批评》,费婷译,“Art-Ba-Ba”,2013年1月17日。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。