▲Man Ray, Le retour à la raison

希区柯克为当代艺术提供了许多灵感[1],马修·巴尼(Matthew Barney)、肯特里奇(William Kentridge)、克里斯蒂安·麦克雷(Christian Marclay)、徐冰等越来越多的艺术家选择电影这种形态,而阿比查邦·韦拉斯哈古(Apichatpong Weerasethakul)、史蒂夫·麦奎因(Steve McQueen)则全面转型成为导演。电影研究与艺术史[2]的书写在泛图像[3]时代已不可避免地汇合了。电影不得不面对当代艺术这个渐行渐近的同伴,而反过来,美术馆、展览馆和画廊也越来越像电影院,大量多媒体作品和录像装置等作品在“白立方”中展出。在电影与艺术的汇合中,艺术史研究为电影研究带来哪些新的观念和方法吗?艺术史会吞噬电影史,还是相反:艺术史最终变成某种形式的电影史?本文尝试从艺术史与电影之间的关系开始这个讨论。

诱惑与敌视:艺术史对电影的书写

电影与艺术既相互诱惑,又彼此警惕。电影的崛起让艺术史变得心神不宁,对艺术史来说,电影就是某种既有诱惑性、又有破坏性的异质力量。总体来说,艺术书写对电影有三次集中地“渗透”,从这三次“渗透”的书写就能看出艺术史对电影的犹豫和矛盾态度。

首先,1920年代我们笼统称为“先锋派”的实验电影运动,尤其达达主义,是现代艺术对电影的“试探”,马塞尔·杜尚、曼·雷、维京·艾格林等艺术家把电影视为艺术的新领地,当时的表现主义、抽象派、蒙太奇学派和印象派等流派,也都直接受益于现代艺术运动。但是,艺术史对艺术与电影的亲缘关系进行了切割。比如《詹森艺术史》(“二十世纪艺术通史写作的百科全书式的代表作”)刻意回避了电影从达达主义到超现实主义的贡献,对杜尚的达达主义电影《贫血的电影》、对布努埃尔的超现实主义电影《一条安达鲁狗》都只字未提。即便如此,《詹森艺术史》不得不断定曼·雷的达达主义电影《回归理性》把电影手段介绍给巴黎的核心美术圈,把《回归理性》1923年7月在巴黎“毛心之夜”(Soirée du Coeur à Barbe)放映时的骚乱,视为法国达达主义解体的标志[4]。在这部艺术史巨著中,除了曼·雷,与电影有关系的艺术家只出现了白南准和比尔·维奥拉。

二战后的新前卫艺术运动,推动艺术与电影的再次交汇,尤其是法国的情境主义国际到美国的激浪派,对于居伊·德波、安迪·沃霍尔、玛雅·德伦等艺术家来说,电影几乎成为他们最重视创作手段。然而,乔纳森·费恩伯格在《1940年以来的艺术史》中则把“地下电影”理解为装置艺术的美学潮流引发的某种“亚文化”,装置艺术的自由拼贴“产生的必然结果就是出现一种故意反专业性和破坏电影美学的亚文化,这种亚文化一直有着不同的名称,要么叫‘先锋’或‘拓展’电影,要么叫‘地下’、‘独立’或‘实验’电影。”[5]费恩伯格不认为“地下电影”的出现是电影艺术自身发展的结果,而是艺术家的介入推动先锋电影打破电影工业的复制与消费,让观众发现了电影作为技术手段本身的形式特征。

1990年代后期,数字技术、新媒体艺术与互联网的兴起,让运动影像不再是一种与艺术平行的门类,而成为当代艺术的主导性媒介。列夫·曼诺维奇甚至认为,一切艺术都终结于新媒体影像。在《艺术与观念》这部探讨艺术与思想史互动的著作里,作者小心翼翼地把白南准、布鲁斯·瑙曼以及达拉·伯恩鲍姆(Dara Birnbaum)等被统称为“录像艺术家”的作品纳入当代艺术,而把其他电影则完全挡在门外。[6]1976年创办的著名艺术杂志《十月》(October)非常重视电影评论,杂志的创始人之一安奈特·米歇尔森本身就是影评人。然而,在《十月》杂志核心成员罗莎琳德·克劳斯、哈尔·福斯特等人主编《20世纪艺术史》(Art since 1900)中,却很少直接书写电影,只在1990年代之后,由于大量艺术家转向视频和多媒体艺术,才把视频艺术编织进现当代艺术史的书写中[7]。

▲October, (Journal)

反过来,电影史学家从来不认为“艺术家电影”(artist’s film)是一个公认的类型,但从电影诞生时起,艺术家就持续不断地介入电影创作,除了1920年代的先锋派艺术家,让·科克托、阿兰·罗布格里耶、玛格利特·杜拉斯、塞缪尔·贝克特、让·热内、玛雅·德伦、小野洋子、安迪·沃霍尔、德里克·贾曼、威廉·巴勒斯、理查德·塞拉、马修·巴尼等等,这些艺术家不仅是简单地尝试电影,他们的电影都成为电影史上的重要作品,而朱利安·施纳贝尔、阿比查邦、史蒂夫·麦奎因等人更是在电影体制内部获得了成功。

与此同时,艺术批评界对当代艺术展览的剧场化、电影化而产生强烈的抵触情绪,认为逐渐电影化的展览艺术背离了1960年代视频艺术诞生时对电影和电视媒介的批判。此外,当代艺术因受到商业电影的影响而追求庞大的体积和新奇的视觉效果,也不断遭到批评。人们迫不及待地在电影与艺术之间划清边界,反而让这种区别变得越来越可疑。我们无法在电影和艺术的历史中,把对方彻底抹除,相反,电影与艺术的关系越来越密切,也越来越公开。2019年威尼斯双年展获得金奖艺术家阿瑟·贾法(Arthur Jafa),他的作品就是对网络视频影像和公开影像的Mashup混剪[8]。

▲阿瑟·贾法(Arthur Jafa)

艺术史与电影之间如此矛盾而紧张的关系,并不能简单判定为电影与艺术的竞争,而恰恰在于艺术史与电影史所共同遭遇的问题。在1990年代,人文学科中的两个重要概念被重新定义,而这两个概念从深处动摇了艺术史与电影的根基,这就是“图像”(image)与“记忆”(memory)。艺术与电影的交融和竞争,或许是艺术与电影在面对所谓“图像转向”(pictorial turn)与新历史主义(New historicism)的某种震荡和调整。尽管有许多艺术史学家早已意识到电影的重要性,比如艾利·福尔(Élie Faure)早在1920年代就非常深入地讨论了如何通过“运动造型艺术”的设定把电影纳入艺术史的书写,但真正同时触及“图像”与“记忆”的艺术史学家是阿比·瓦尔堡(Aby Warburg),在他的《记忆女神图集》(Mnemosyne Atlas)中,他把艺术史转换为图像史,把历史研究转换为文化记忆的研究,因此,阿比·瓦尔堡是我们重新理解艺术史与电影关系的关键人物。

间隙:人类表达的历史心理学

德国艺术史学家阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)不仅影响了潘诺夫斯基、贡布里希、斯托伊奇塔等20世纪最重要的艺术史学家,在1980年代西方学术界提出“图像转向”(Pictorial Turn)之后,通过阿甘本(Giorgio Agamben)、乔治·迪迪-于贝尔曼(Georges Didi-Huberman)等人的介绍与评述,以及随着弗朗西斯·叶芝、阿莱达·阿斯曼等相关学者的著作逐渐产生影响,让瓦尔堡的艺术史研究逐渐进入到思想史的书写中。阿甘本认为,瓦尔堡的方法之所以独特,不在于他提出了一个书写艺术史的新的方法,而在于他推动我们勇敢去克服艺术史研究的传统边界和局限,开创一个对话性的、超越性的艺术史[9]。与潘诺夫斯基的图像学和沃尔夫林的形式主义不同,瓦尔堡代表着与线性演化的自然主义艺术史方法完全背道而驰的道路,这条道路最为特殊之处在于,瓦尔堡方法论的本质就是考察古代经典与后世艺术之间的关系,探索如何通过开放的、跨界的艺术史重新理解古代经典在文化中的复现、转写和升华。尽管瓦尔堡直到生命最后五年才有时间沿着这条道路展开集中的系统研究,但他从博士论文选题时就奠定了这个研究趣味,他的博士论文就分析了波蒂切利的《春》和《维纳斯的诞生》如何让希腊古典艺术实现“再生”。“再生古典”似乎与文艺高峰的理论形成悖论。艺术理论家往往重视艺术家的差异性和创新,那些效仿古人、摹写古画往往被认为是匠人。但是瓦尔堡恰恰要研究这种“模仿”,他要说明波蒂切利没有因为再生古代而平庸,正是找到了最为恰当面对古代的方式让他的作品成为文艺复兴殿堂中的杰作。尽管瓦尔堡也研究画家的生平、技巧和风格,但他更重视对古代情感的传达和升华。

▲ Sandro Botticelli, Primavera

怎样概括瓦尔堡的艺术史方法呢?1975年,阿甘本为了概括瓦尔堡的艺术史方法,引用了一段长长的引文,这在阿甘本的写作中很少出现,可见这段引文的重要性。1999年,在纪念瓦尔堡逝世70周年的活动上,90岁的贡布里希做了发言。他1970年出版的《瓦尔堡思想传记》披露了大量手稿、笔记,让这本书成为研究瓦尔堡的代表作。但在1999年,他没有重复书中的某个结论,而是在很小的篇幅里聚焦于一段瓦尔堡的笔记,而这段笔记与阿甘本引用的那个段落完全吻合。令人意外的是,这段同时吸引了贡布里希和阿甘本的段落,并非来自今天人们热衷于谈论的瓦尔堡在生命结束前潜心研究的《记忆女神图集》,而来自他步入艺术史研究殿堂的代表文章《费拉拉的斯基法诺亚宫中的意大利艺术和国际星相学》(以下简称“斯基法诺亚宫”)。在这段话中,瓦尔堡坦白说自己的研究与19世纪末期兴起的美学形式主义艺术史方法论完全不同,他要研究的是“人类表达的历史心理学”。瓦尔堡喜欢发明新词,但这个表述并没有被众多瓦尔堡研究者所重视,却也不是偶然出现的,他把自己的图书馆就称为“关于人类表达之心理学的文献收藏馆”。在贡布里希和阿甘本看来,“人类表达的历史心理学”是对瓦尔堡艺术史研究的高度概括。

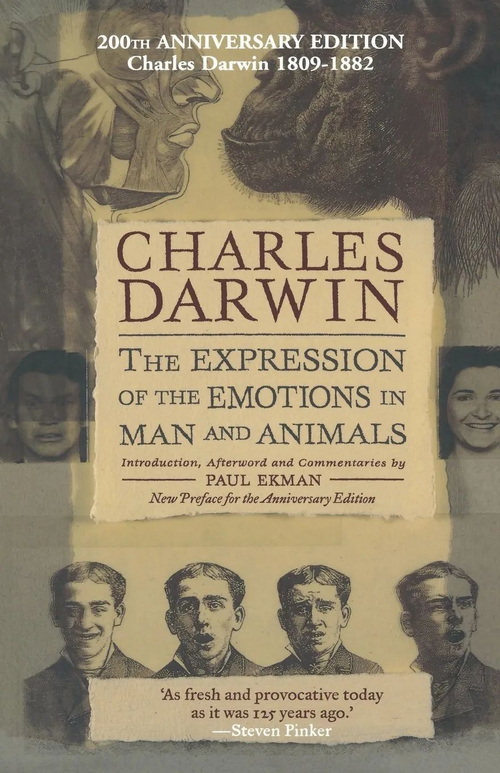

在德语和英文中,“人类”也可以理解为“人性”,“表达”(expression)在视觉语境中也可以理解为“姿态”、“表情”。换言之,瓦尔堡研究的对象是人类的姿态与表情及其表达的心灵内容如何在历史中延续,这也是瓦尔堡判断艺术经典的关键内容。这个研究兴趣有两个原因,一方面,他受到了达尔文《人与动物的表情》的影响(德文版于1872年出版),达尔文认为尽管人与动物之间存在物种的鸿沟,但人类表情与动物表情之间存在着隐秘的演化关系,这味瓦尔堡研究跨文化、跨信仰和跨时代的图像关系提供了启发。另一方面,瓦尔堡把姿态与表情视为人类情感的最高表现,尤其在人处在最为痛苦、恐惧、绝望和狂怒的状态中,艺术史上的杰作就是在动作与表情之间的强烈冲突中达到平衡的作品。

▲Charles Darwin, The Expression of the Emotions in Man and Animals

瓦尔堡晚年最重要的学术研究就是《记忆女神图集》计划,这个项目在方法论的前沿性和潜藏的巨大思想能量,正在当代的艺术史研究中不断被释放。在《记忆女神图集》中,他通过狄奥尼索斯、宁芙、维纳斯、拉奥孔、尼俄柏等经受恐惧、痛苦的形象,聚焦于那些描绘最激动人心的人类情感的作品,这些不同年代和地域的作品通过姿态与表情在深层情感上建立的联系,是沃尔夫林等风格史学无法获得的。瓦尔堡把这种方法叫做“间隙的图像学”,所谓“间隙”就是指非连续的张力,与20世纪初期形成的形式主义风格史学所相信的封闭的线性连续的艺术史观不同。《记忆女神图集》计划选择的图像就不局限于任何单一的艺术形式,涵盖墓葬、浮雕、湿壁画、钱币、油画、版画、摄影、杂志剪报、手稿等多种艺术形式。瓦尔堡在现存的63块图板上留有编号,但这些编号对于图板来说不表达任何线性关系或时间关系,每个图板上有十几个至几十个图像,它们之间的顺序也是故意打乱的。因此,图像的生产年代、生产方式、功能、类型、材料之间的不连续性、跨越性、断裂性,恰恰让瓦尔堡为研究人类情感表达的历史心理学提供可能。瓦尔堡用“异教”(pagan)这个词来表达这种图像内部与图像之间的冲突。在年代久远、文化疏异的图集世界里出现了动作与表情的相似性,这并非一般艺术史研究所追求的传承与模仿问题,而是人类强烈原始情感通过艺术家在艺术中的反复呈现。瓦尔堡把这些动作与表情在历史间隙和风格差异中不断复现的规律称为“情念程式”(Pathosformel)。

情念程式:姿态与表情在细节中的真相

“情念程式”方法让瓦尔堡把关注的重点放在人物的动作与表情上,尤其是早期文艺复兴经典作品的衣饰、动作,他在早期就曾指出许多画作中衣服的形态与人物实际动作之间不协调,“不是由衣饰下人体的运动带动起来的衣饰的运动”,是违反自然的衣饰的运动,瓦尔堡认为这种身体与衣饰在运动上的不协调恰恰是研究古代经典的影响的关键所在。

艺术家在描绘人物动作、手势时,参考和借鉴了古代经典。当然,在瓦尔堡看来,古代姿态的影响与在那些主题学的框架展开的互文性研究不同,他认在动作、姿态和手势中的相似性不局限于文艺复兴这个时期,也不局限于基督教文化内部,甚至不局限在南方。瓦尔堡相信古代经典的姿态和表情像幽灵一样在后世杰作中反复呈现,因为它来自于人类最古老、最强烈的原始情感,必然通过不同的题材和体裁呈现出来:神话、传说、圣经故事或者市民生活。对人类原始情感的体悟、表达和模仿,既是艺术家创作的必要过程,也是表达他们对所画内容具有原创性构思的标志。瓦尔堡认为。在文艺复兴时期,画家们接受教会或贵族的定制来创作,但定制者往往要求画家按照图像传统,沿袭固定的程式进行创作:构图、主题、人物的动作和表情等等。也就是说,无论他是不是绘画天才,都要按照定制者的要求完成可以被观者迅速识别出主题的刻板创作。在瓦尔堡看来,这种刻板的“程式”既是艺术史中最为常见的空洞模仿,对于杰出的画家来说,也是展开创新和突破的地方:他们在作品中并不回避和抗拒古代传统的存在,并在于古代情感的交流中通过创作与其达成一种平衡。在瓦尔堡看来,通常被艺术史所贬低或忽视的“程式”恰恰是理解艺术史的要害。

他在《记忆女神图集》里主要关注了那些表达人物情感最为激烈的作品,人物所呈现出的情感就是瓦尔堡所说的“情念”(pathos),即希腊艺术中表达的人类最原初的强烈情感。瓦尔堡格外关注狄奥尼索斯的主题,就是因为酒神通常呈现的都是癫狂或暴力的时刻,他也关注宁芙,以及在神话和宗教故事中那些被劫掠、强奸和迫害的女性,就是因为这些时刻,人类最深层的情感才能通过肢体和面孔表达出来,再如瓦尔堡的图板还关注拉奥孔与巨蛇展开殊死抗争的主题,《记忆女神图集》的第41、第41a图板都以拉奥孔为核心,但瓦尔堡并没有以艺术史上最为著名的拉奥孔群雕为核心,而是选择了在拉奥孔群雕被发现和仿制之前,许多表达祭司牺牲和死亡的图像,都与拉奥孔群雕上那些被莱辛赞叹的细节相同。在这些作品中,“情念”代表的人类情感处在剧烈状态中,画家对他们身体动作和姿态手势的描绘就进入到“程式”。瓦尔堡认为,所谓“程式”并非简单的绘画公式,而是人在抗争中最剧烈时刻爆发的最本能的原始激情,它在绘画上可以称为程式化,更可以从精神上激活艺术家的情感体验。可以难道因为这些动作来自于古代的同主题绘画、并在不同时期像集体无意识一样沉积而成为惯例,瓦尔堡就贬低这些作品的价值吗?并非如此。在瓦尔堡看来,这种程式导致了许多平庸的仿作,因此,瓦尔堡在情念程式中更关注人物的神态与表情,表情才最为突出地表达心灵世界情感的强烈,优秀的艺术家会在表情中把人类共同的强烈“情念”释放出来。这些情念既是一种强烈情感的张力(人物在命运关键时刻的冲突),也承载了古代作品与当代画家之间的矛盾(画家在动作与表情中面临的程式与创造),因此,平庸的画家只能模仿表象,而大师会运用各种方式把这些冲突化解在细节中。正是在这个意义上,瓦尔堡格外重视图像中人物的细节,他有句名言,“上帝居住在细节中”,即经典作品的真相往往被平静地安置在人物的细节中。对于瓦尔堡来说,这些情念有许多种类,如痛苦、狂喜、焦灼、狂怒等,但最重要的是初民对世界的恐惧。在程式中,人类原初的强烈情感,携带者初民最深刻的文化记忆,在艺术中被反复呈现。

记忆痕迹:社会记忆与文化遗传

瓦尔堡关于“情念程式”的阐述既不完整、也不自洽,仔细品读充满矛盾。一方面,他1929年因病逝世,生前没有完成一部完整的论著,系统阐述自己的理论,另一方面,他本人并不回避或忌惮他思想中的矛盾(他长期承受精神疾病困扰),“情念程式”的前提就是艺术表达本身就是矛盾的,不同的力量在细节中并存而充满张力,因此具有魅力。这与瓦尔堡思想来源有关,一个是人类学,一个是心理学,这两个学科都是在19世纪后期逐渐确立起来,开始对欧洲思想史产生了巨大冲击。

1879年,威廉·冯特在莱比锡大学建立心理实验室,标志科学心理学的诞生。从此,凭借反思、理性和逻辑的哲学心理学与依靠实验方法的科学心理学逐渐分化,甚至对立,科学心理学的出现,让过去哲学关于人的理性、感性和智力等重大问题的阐释,从此转让给科学家的实验室。19世纪后期,科学心理学的研究成果德国心理美学和李格尔、沃林格等一批艺术史学家产生了极大的影响,而哲学方法则逐渐受到冷落。作为对科学心理学的回应,哲学方法在两个领域对科学实证方法展开了反击:记忆和无意识。首先,“记忆”成为哲学心理学与科学心理学争夺的战场,关于记忆,既有艾宾浩斯的记忆科学,也出现了胡塞尔的现象学和柏格森的生命哲学。如果说冯特、威廉·詹姆斯的实验心理学把心理学带向关注感知、反应、认知、智能等外部研究,那么在同一个时期,弗洛伊德则把心理学引入关于冲动、无意识、本能这些内在精神问题的研究,因此在实验心理学盛行的时代,记忆研究和精神分析学把哲学方法在心理学研究上的合法性维护了下来。

▲威廉·冯特在心理实验室

心理学关系着对人的理性的解释,这种知识在19世纪末发生了根深蒂固的分化和激烈的竞争,这势必深深影响了当时德国兴起的“艺术科学”。瓦尔堡亲身经历了科学心理学引发的欧洲思想剧变,并关注到这场思想史分化的焦点——记忆问题。瓦尔堡正是围绕文化记忆和历史心理学建立起他的艺术史方法论。瓦尔堡在生命的最后时刻,明确把所谓的“间隙的图像学”,定义为“关于在将原因断定为图像还是断定为符号之间摆动的演化心理学的艺术史资料。”[10]对瓦尔堡有深刻影响的布克哈特就在文化史学中提出了种族记忆的假设,心理学家埃瓦尔德·黑林(Ewald Hering)及其学生理查德·塞蒙(Richard Semon)则直接影响了瓦尔堡的艺术史方法。黑林是艺术心理学史上的遗珠,这位心理学家在双眼视觉理论、眼球运动理论和色彩理论上都有不可磨灭的贡献。黑林在这个时期出版了《作为有机物一般功能的记忆》,把“记忆”定义为与生物学中的“遗传”相对应的现象。他提出遗传就是记忆,这样的记忆理论试图调和心理学在哲学(理智)与科学(生理)之间的对立。理查德·塞蒙在研究中提出了“记忆痕迹”(engramme)的概念,这个理论很快就被翻译成英文在英美产生了影响。瓦尔堡干脆在他的艺术史研究中沿用了这个概念。瓦尔堡认为,艺术是社会记忆的器官,人类最为深刻的原初的集体记忆,终究会通过艺术以记忆痕迹的形式不断保存和呈现。艺术家们在创作时的冲动,来自于被经典艺术所激起的热情,他们被记忆痕迹焕发的强烈生命力所征服,进而在作品中继续表达这种情感,这就是文化记忆框架下的艺术经典观。瓦尔堡提出,文艺复兴的有些画家运用灰色画的方法,把源于古代的原始激情控制在作品的一定范围内,好让画家可以在自身的情感与原始激情之间保持平衡[11]。

人类学在19世纪末也逐渐成为德国人文学科的重要领域,对艺术史产生了很大影响。阿道夫·巴斯蒂安(Adolf Bastian)率先开启了人类学和民族志的研究,他通过研究提出,世界各地不同文化和信仰的人有着相同的基本思维模式(Elementargedanken)[12]。人类学家对地方信仰的研究和对民族艺术的发现,与19世纪盛行的达尔文进化论相结合,让那些崇尚“艺术科学”的学者们开始拥抱人类学,当时极力倡导“艺术科学”的恩斯特·格罗塞在《艺术的起源》(1894)中大量吸收人类学的成果。瓦尔堡本身就在北美洲的印第安部落做了关于蛇舞仪式的人类学研究,更从不避讳人类学研究的影响。人类学研究中关于原始信仰、节庆仪式、星象历法、死亡文化的内容,都深深吸引了瓦尔堡,人类学启发他去探索人类原始的情感和文化深层的共性。因此,人类学对瓦尔堡最直接的影响就是人的形象,瓦尔堡视为经典的作品都有人的形象。在《记忆女神图集》的上千张图像中,绝大多数都有人的形象,这些形象或是以神话人物出现,或是以上帝、天使、圣母等宗教人物的形象出现,或者是人形怪物,但瓦尔堡从这些形象中看到的是人类的象征与情感。这类观念在当时非常普遍,费尔巴哈就明确提出神学不过是以上帝为对象的人类学。正是从这个角度看,在《记忆女神图集》和早期研究中,完全没有人类形象的作品比如纯粹的风景画,很少进入他的研究视野。

在《记忆女神图集》的图板37中,瓦尔堡展现了希腊神话中赫拉克勒斯与安泰俄斯搏斗的情念,是如何从古代进入到文艺复兴时期那些纯粹描绘宗教故事的绘画中的。在图板72中,希腊神话中尼俄柏护卫最后一个女儿时痛苦和绝望的姿势和神情,如何出现在基督教绘画中圣母保护耶稣的图像上。对于人类古老“情念”的关注,尤其是恐惧、痛苦、愤怒和狂喜等情感,让瓦尔堡对人类学和心理学的兴趣汇合了。“对于瓦尔堡来说,图像的意义在于这样的一个事实:图像严格来说,既不是意识的也不是无意识的,它们为研究文化的统一进路构建了理想领地,能够克服历史学与人类学之间的对立。”[13]因此,“记忆”是“情念程式”的价值所在,瓦尔堡在《记忆女神图集》导言中写道:

“众人纵情狂欢之地正是应该探究的领域。我们必须弄清楚,这些内在的极端感受究竟怎样将它的表现形式以如此这般的强度铭刻在记忆中——怎样尽可能强烈地通过姿态表现出来——以便这些情感经验的印迹能够通过遗产的形式存入记忆,幸存下来。”[14]

“最高级”与“死后生命”

扬·阿斯曼受到瓦尔堡和本雅明的启发,在历史学中创建了文化记忆理论,他认为“文化记忆”与基于社会活动的“交往记忆”都是集体记忆的形式,但二者有所区别,“文化记忆”可以超越个体经验和社会交往中最长的有效时间,是一种更深刻的被压抑的记忆,“相对交往记忆,文化记忆包含了古老的、非常规的和被遗弃的东西;相对集体的黏结记忆,它包括了非工具性的、异端的、颠覆性的和被否定的内容。”[15]文化记忆不是过去发生的连续更替的有意义的事实,而是人类历史中某些零散的点,凝结为可以被回忆所附着的象征物,以文字、图像、舞蹈等媒介转化为客观外化物,对传统进行象征编码与展演[16]。因此,瓦尔堡的艺术经典观与文化记忆理论的经典观是。奥地利艺术史学家施洛塞尔(Julius von Schlosser)对艺术史的研究对象也做过近似的区分,他认为有两个艺术史,一个是“造型艺术的风格史”,一个是“造型艺术的语言史”,只有杰出艺术家的经典作品才有资格成为“造型艺术的风格史”的对象,而绝对大多数艺术作品进入的是“语言史”。“风格史”中的作品在线性历史时间中是不连续的,施洛塞尔称其为“岛屿型”(inselhaftigkeit)的作品[17],瓦尔堡就是在有如星空般的艺术史图板中,发现和寻找那些岛屿。

因此,瓦尔堡的经典艺术观是与艺术风格学相对立的,瓦尔堡也关注作品中的技巧和造型问题,但他更关注被实证方法和线性史学所忽视的文化价值,以及那些被无视、被贬低的图像与文化之间的联系。艺术经典是那些以超越的方式保存人类情感、承载社会记忆的作品。瓦尔堡挪用了比较语言学中“最高级”(superlative)这个概念来描述这些作品,仿佛人类的情念就像语言中 的原形,而黑色图板中那些平等的图像就像不同的变位与范式,而经典作品就是波蒂切利、丢勒、伦勃朗和马奈,他们以创造性的富有张力的造型形式呈现了古代情念。阿甘本认为瓦尔堡最大的价值,是重新定义了影像的价值,“图像是主体在一个同样的神话的对象在场的情况下,通过一种实际上只是简易伪装过的形而上学的知识理论,博取自己身上被给予的神话的、心身特征的地方。只有在那以后,主体才会重新发现它源始的和冥思的纯粹性。”[18]只有那些有张力冲突的图像才能在未来的人的目光中释放被封存的心灵能量,唤醒文化记忆。瓦尔堡试图建立一种“文化科学”(Kulturwissenschaft),他的艺术经典观带有德国“超心理学”的色彩,即运用科学方法研究原始信仰、心灵感应等超自然现象。瓦尔堡在1923年给妻子的信中,直接表明当时已把学术研究与死亡、阴间、幽灵和魔鬼等结合起来。温克尔曼尊奉为至高无上的古代希腊艺术,在瓦尔堡的世界变身为“黑暗的魔鬼”,瓦尔堡在艺术品的形式和物质性之外,敏锐嗅出喀巴拉幽灵的气息。“灿烂的希腊神明魔法般地变为黑暗的恶魔,可以念咒召来、按照人的命令行事……这是文艺复兴,通过再回忆(转化)、将喀巴拉的幽灵再生为古代英雄。”[19]那些被情念程式不断复活的动作与表情,瓦尔堡称作古代的“死后生命”(Nachleben),即集体记忆和文化经验中不断死而复活的内容。

图像史时代的艺术与电影

《记忆女神图集》展现了一种特殊的艺术史方法,他在巨大的黑色图板上把许多图像并置在一起,这些图板经过瓦尔堡长期搜集和研究逐渐形成,每块图板上放置十几张至二十几张图像,这些图像是绘画、雕塑、浮雕等传统艺术史研究对象的照片或复本,也有摄影、报刊插图等图像,有的图板同时摆放图像及其局部的放大图像。简单概括,瓦尔堡尝试建立一种跨文化的关于“间隙”的图像学。他把这些图板叫做“图像传输器”(Bilderfahrzeuge),所有图板构成了“影像图集”(Bildatlas),瓦尔堡感兴趣的是,在这个抽象的地图上发生“图像迁徙”(Bildwanderung)。瓦尔堡提出“情念程式”(Pathosformeln)的研究方法,追寻原始记忆的痕迹(engramme)通过两极化的方式呈现在不同时代的图像中。这种“影像图集”的方法奠定了一种错时的、跨门类的、异质的(按瓦尔堡的说法是“异教的”)艺术史研究方法,既与海因里希·沃尔夫林《美术史的基本概念》的形式主义风格史学不同,也与潘诺夫斯基的图像学不同。传统艺术史研究追求围绕固定主题、因循技巧和风格、在某个具体艺术门类中按照历史连续性来探寻意义,而瓦尔堡的“情念程式”和“记忆痕迹”的方法,寻找、发现和组织不同源头的图像,突破了神话、宗教、世俗、风景、政治等主题,放弃作品的历史连续性,打破艺术门类的限制,汇集了绘画、雕塑、浮雕、壁画、版画、摄影等不同的艺术形式。

我们应该这样认识瓦尔堡给艺术史研究带来的深刻变化。

首先,艺术史成为图像史,这是一个根本性的变化。瓦尔堡放在图板上的不是作品本身,而是作品的图像,这是一种艺术作品的副本的研究,以及古物、古代世界片段的副本的研究,这种研究抛弃了艺术史对原作和原初情境的迷信。

其次,他不再奉行艺术史的历史连续性原则,图板中的图像不等于某个历史时期的主题史,或某个地域的美术史,也不是某个艺术门类的技术史,这些图像的时间关系、空间关系和物质联系是随机割裂的,在主题上关系更是忽明忽暗,想·主题不是整个图集研究的中心。

再次,瓦尔堡的图像史同时研究不同时代、媒介和艺术门类的图像,按照“情念程式”的原则,摄影时代的影像,比如照相、电影和数字影像,必然会进入这个图像史的视野,因而瓦尔堡打通了艺术史通向摄影史、电影史、计算机影像等未来影像研究的方法论道路,也打开了电影史研究在时间(断代问题)、技术媒介(胶片技术)与地域上(民族国家)的封闭性,与绘画、雕塑、建筑、版画、壁画、工艺美术等图像共同建构了一个新的历史。

同时,瓦尔堡的研究也为电影研究提供了三种新的可能性。首先,在图像史中,电影影像自然而然成为一个新的图像序列,从瓦尔堡的观点来看,电影影像是原初体验与集体记忆在壁画、浮雕、油画、摄影等等图像序列的延伸,如果电影能够以图像的身份与艺术史相连接,那么电影史的研究势必挣脱电影诞生的时间节点,向着人类文明史的图像深处延伸。媒介考古学正是出现在“图像转向”之后,胡塔莫、齐林斯基、埃尔塞瑟等人的研究推动了电影史前史(pre-cinema)的研究,突破了电影的历史框架,让电影与更早的视觉技术文化建立联系。媒介考古学家认为,无论在技术层面还是在图像层面,电影的诞生都不是一个“断裂性事件”,而是媒介演化自然延伸的结果。其次,电影完全可以跃出自身的图像序列,这些序列包括电影文本、导演、类型、国家等电影研究的范畴,与历史上的其他图像进入尚未被充分阐明的新的意义空间。这意味着,电影不仅与描绘运动的静态图像有关(如敦煌飞天壁画或瓦尔堡和阿甘本分析的文艺复兴绘画中的宁芙),也与历史中的叙事性图像有关(如亚述Assurbanipal国王狩猎浮雕或印度Bharhut佛塔上的叙事浮雕等),更与虚拟现实成像和视频电子游戏的沉浸影像有关。法国学者马克·阿泽玛(Marc Azema)更认为欧洲岩洞壁画多数是描绘和纪录动物运动的影像。

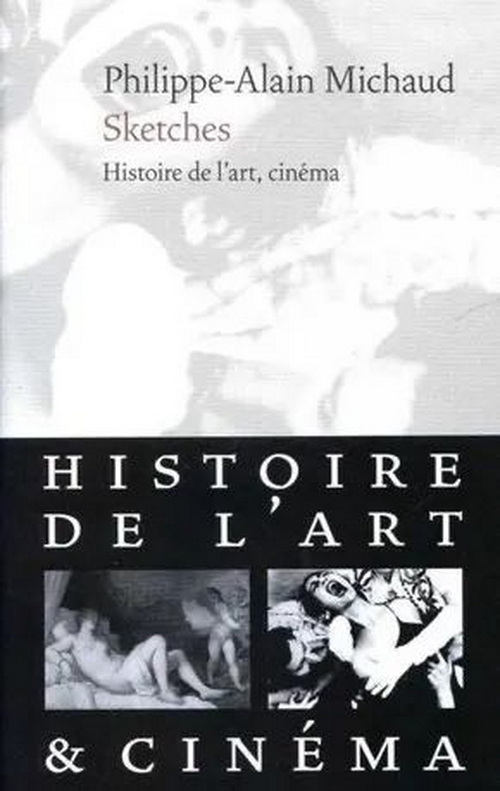

最后,电影语言本身的特征与功能,以及电影在20世纪表达的社会仪式特征,对公众施加的精神影响,也为瓦尔堡的方法提供了灵感。简单来说,瓦尔堡的图像史方法就是一种艺术史的蒙太奇。这种运用图板展开图像拼贴的方法不是瓦尔堡的原创,同时期超现实主义者就在画册里运用了非常相似的图像拼贴[20],而瓦尔堡比超现实主义者更深入地意识到,这种排列、并置与拼贴蕴含着改造艺术史方法论的形式。法国当代艺术史学者菲利普-阿兰·米肖(Philippe-Alain Michaud)认为,在瓦尔堡的图集中,作为机械复制技术的摄影,能够提供图像中难以察觉的细节,为美术史研究里的“观看”提供了句法性元素(比如现象学的直观与分析性的观察),让凝视与观察获得了超越原作的语法形式,让完全异质的艺术作品可以彼此靠近,也让作品整体与细节共同呈现,这种方法的本质就是“蒙太奇”。他说道,“通过使用电影特定的句法,瓦尔堡在图像之间建立起紧张的关系,而从类比的角度看,这些关系对应的正式图像所再现的内容之间的距离。因此,《记忆女神图集》发挥了电影特定的句法(正反打镜头、远景和近景的切换、插入镜头、360度全景镜头等)的作用,通过碰撞将图像置于运动中,以便将电影运用顺时放映展现的事物转换为一种共时性。”[21]这段话中所谓“顺时放映”,在法语中是défilement,原意是“铺展、展开”,在电影技术中指“走带、过片”,指在制作过程中通过机器让拷贝自然展开的过程,米肖认为,在放映电影时,影像之间的关系自然地建立在拷贝运动(所谓“走带”)所展开的顺时时间中(所谓“历时性”),影像在实践中的关系建立在“走带”之上,在走带、过片过程中形成的顺时时间性,被转换为共时性,通过“碰撞”将图像置于运动中,以便把电影在放映时间中展现的内容赋予一种共时性。米肖在随后出版的《草图:艺术史与电影》(Sketches : Histoire de l'art, cinéma, 2006)中进一步深化了这个判断,证明电影恰恰在“起源”(早期电影)与“边缘”(实验电影和地下电影)这两个位置上,与其他艺术门类更能发生密切的互动,也就是说,在早期电影和实验电影史的研究中,电影与艺术史的界限逐渐淡化甚至消失,成为图像史。

▲Philippe-Alain Michaud, Sketches : Histoire de l'art, cinéma

文化史学与视听史学

瓦尔堡的方法还开启了另外一条思想道路,就是用“记忆”取代“历史”。瓦尔堡从德国演化生物学家理查德·塞蒙(Richard Semon)那里借用了“记忆痕迹”这个概念,他的图板所呈现的不是连续的历史,而是图像的间隙与张力所打开的深层记忆。“瓦尔堡的记忆哲学似乎说明这样一种希望和道理,即他所说的‘给成年人的鬼故事’只能在图像中被讲述,因为在这种哲学中,图像在集体心理那里扮演了‘记忆痕迹’在个人的中枢神经系统中扮演的同样的角色。”[22]瓦尔堡似乎意识到,在日益世俗化的社会中,图像依然保存着某种近似原始信仰的、抵抗科学理性的精神力量,“在宗教的世界观与数学的世界观之间摇摆的艺术门类,以特定的方式既被集体的记忆、也被个体的记忆所强化。”[23]在记忆理论下,图像不再是对历史的图解与再现,而是沟通个体记忆与集体记忆、局部记忆与整体记忆的“基因”。

瓦尔堡的记忆理论对应了1980年代欧洲和美国的史学转向,这场史学方法的革新也直接影响了艺术史和电影。一方面,文化记忆理论在历史学中的兴起,直接推动了以图像为中心的文化史学出现。从第三代年鉴学派代表人物雅克·勒高夫的《历史与记忆》(1988)与皮埃尔·诺拉的“记忆之场”计划(1984)开始,历史学界全面进入关于记忆问题的讨论,其中德国历史学家阿莱达·阿斯曼系统阐述了“文化记忆”与图像的关系(1992-2007),而阿比·瓦尔堡正是她的理论源泉之一[24]。阿莱达·阿斯曼明确提出,历史学家必须认识到图像也是可靠的史料,“文字曾经被阐释为思想的直接溢出,图像则被理解为一种强烈情感或者下意识的直接表现。图像的力来自于它们不可控制的情绪潜能,让那些把文本视为能导致假象的证据的人,抛弃了文本,而把图像这种记忆媒介视为对于文化无意识来说更优先的载体。”[25]在英国,文化史学真正把图像作为历史学的核心对象,弗朗西斯·哈斯克尔《历史及其图像》(1993)和彼得·伯克的《图像证史》(2000)成为历史学如何运用图像的理论代表作。彼得·伯克的话代表了英国文化史学对图像的态度,“我们与图像面对面而立,将会使我们直面历史。在不同的历史时期,图像有各种用途,曾被当做膜拜的对象或宗教崇拜的手段,用来传递信息或赐予喜悦,从而使它们得以见证过去各种形式的宗教、知识、信仰、快乐等等。尽管文本也可以提供有价值的线索,但图像本身却是认识过去文化中的宗教和政治生活视觉表象之力量的最佳向导。”[26]

这场史学革命也改变了历史与电影的关系,法国年鉴学派马克·费罗的《电影与历史》(1977),最早把电影引入史学研究,把电影作品视为严肃的历史资源与史学对象。在随后出现的美国新历史主义中,海登·怀特、娜塔莉·戴维斯等人于1988年提出了“视听史学”(Historiophoty)[27],与传统的“书写史学”(Historiography)相对,成为美国新历史主义最重要的主张。他们认为“电影制作人并非历史学家所守护的宝藏的偷猎者,他们也可以是珍重历史的艺术家。”[28]视听史学的代表性学者罗伯特·A·罗森斯通(Robert Rosenstone)提出,尽管电影是虚构的,甚至缺乏历史所需的严谨性和参照性,但是电影通过场面调度与想象而实现的“历史感”,可以提供出与书写史学完全不同的历史信息。哪怕那些被历史学家病诟的历史片,也不能忽视其作为史料的价值,因为各种形式的书写史料也是需要甄别和选择。文化记忆理论与视听史学把电影视为史学研究的合法史料,这当然提高了电影的地位,但是,也促成了历史对电影史与艺术史的收编,即让艺术史和电影史的书写,成为某个主导历史(往往是民族国家的历史)的某种“分形”(fractal),艺术史与电影史成为主导历史通过模拟自身的结构,以相似性原则在局部实现的微观表达。在这个意义上,艺术史与电影史不仅都成为图像史,而且都将成为历史。电影史与艺术史成为占据主导地位的大历史的某个局部,只能按照主导历史的节奏与基调进行自我调节。

因此,文化史学与视听史学虽然接纳了图像的概念,为艺术史与电影提供了历史学的合法性,但是,这不是图像史唯一的、也不是最好的出路,历史学的方法与立场最终会让艺术史和电影史变成某种形式的历史,而这恰恰是瓦尔堡试图回避与克服的内容。

于贝尔曼的“精神影像”研究

因此,我们必须看到,在我所说的“后瓦尔堡时代”,与文化史学和视听史学兴起的同时,其他人文学科也相继出现了对影像的研究,德勒兹运用“影像”概念全面重建了电影理论(1983年《电影:运动-影像》和1985年《电影:时间-影像》),而几乎同时,米歇尔(W. J. T. Mitchell)在艺术理论中提出了“图像转向”(1986年《图像学》),不同领域的学者不断沿着瓦尔堡的启迪从多种角度展开了可以整合艺术史与电影的研究,这些研究最终没有变成文化史学和视听史学。从1990年代到2010年代,哲学家、艺术史学家、媒介理论家、电影研究者、精神分析学家不约而同地进入关于图像的讨论:路易·马兰从影像与主体的关系(1993年《影像的权力》)、雷吉斯·德布雷从媒介学(1993年《图像的生与死》)、詹姆斯·埃尔金斯从图像分类学(1999《图像的领域》)、汉斯·贝尔廷从人类学(2001年《影像人类学》、于贝尔·达弥施从观看机制(2008年《电影之线》)等等,这打开了一个异常广阔而丰富的图像研究领域,在这些研究中,艺术史与电影的边界消失了。在这些研究中,艺术史学家乔治·迪迪-于贝尔曼(Georges Didi-Huberman)最为代表瓦尔堡的传统在当代的延续,这就是影像的精神性传统。

乔治·迪迪-于贝尔曼对于重新发现瓦尔堡至关重要,他从1990年代重新研究瓦尔堡的著作和手稿,并出版了专著《存活的影像》(2002),这本巨著的副标题是“阿比·瓦尔堡的艺术史与幽灵时代”,瓦尔堡有一句名言:艺术史是“写给成人的鬼故事”,于贝尔曼从这句话入手,抓住了瓦尔堡理论中一个关键概念“死后生命”(Nachleben/Survivance),系统阐发了关于影像精神性的系统理论,而这个概念恰恰是当年被历史科学所抛弃、但被瓦尔堡所重视的,它充分表达出影像与文化史学和视听史学所重视的物质性、客观性和科学性所不同的层面,即精神的层面,“死后生命”表达了影像与生命之间的悖论关系,与生命相比,影像是死的,影像的出现就源于死亡的文化,它是死亡的象征,纪录死亡和死者,也是抵抗死亡恐惧、抵抗遗忘的工具。影像也以审美的或编码的结构保存了死后生命,被那些靠近它、观看它和分享它的主体而激活。于贝尔曼用幽灵(fantôme)、激情(pathos)和症候(symptôme)三个概念,建构了从精神性出发的图像理论,并以此打通了传统艺术史研究与电影。从2008年至2015年,他在“历史之眼”(L’œil de l’histoire)这个总题下连续出版了六部著作,这个项目完整贯彻了瓦尔堡图像理论中的精神性。从瓦尔堡、布莱希特、戈达尔、罗兰·巴特等人的文本和观点为对象,结合绘画、摄影、电影等具体案例,展现了图像如何与不可见性、历史的蒙太奇、战争创伤、人民的再现形式、情感传递等精神现象发生关系。比如在《持续时间的再蒙太奇》(Remontages du temps subi)中思考了影像如何表达历史的问题,于贝尔曼结合奥斯维辛集中营这个“西方战后思想史的风暴眼”,延续他在《影像漠视一切》中关于“见证-影像”(image-témoignage)的思考,分析了大屠杀作为影像的可读性,以及历史自身的有限性。在《曝光的人民,扮演的人民》(Peuples exposés, peuples figurants)中分析了在绘画、摄影和电影中,“人民”的呈现方式。于贝尔曼分析了集体肖像画、合影、以及卢米埃尔、爱森斯坦、罗西里尼和帕索里尼等人的电影作品,在图像时代,“人民”似乎比过去更能被“看到”,但实际上,“人民”始终处在一种相当于不可见的“曝光不足”或看不清的“曝光过度”这两种情境中,在电影中,“人民”以群体演员的形式成为与主演互动的虚幻群体。

▲Georges Didi-Huberman, Peuples exposés, peuples figurants

于贝尔曼似乎在提醒我们,瓦尔堡在艺术史和电影之外开辟的领域,不是某种更高的历史,而是一种历史的蒙太奇,是对艺术史与电影史的再思考,因此,真正的后瓦尔堡时代的图像史并非新的历史,图像史不会取代艺术史或电影史,也不是一种高于艺术史和电影史的历史,而是在艺术史与电影研究中赋予一个精神性的维度,艺术史不是对历史上那些独特而有趣的图像进行无限的枚举与分析,艺术史不是图像的分析科学,也不是图像的历史证据学,而是对回忆、情感、痛苦、梦境、幻想的保存与激活,物化的图像以激活精神影像的方式释放出生命,精神影像是个体的、封闭的、私密的,但可以通过图像保存和沟通,那些跨越艺术门类、语言和时代的所谓互文特征,或许并不来自于主动的模仿,而来自于图像的精神性自身所具有的无意识结构。没有一个图像是完尽的,精神影像的存在让物质图像的意义无法被科学所穷尽和完结。

(本文主体部分由两篇文章构成,第一篇于2020年1月发表于《电影艺术》杂志,发表时题为“后瓦尔堡时代的艺术史与电影”,第二篇于2020年4月发表于《民族艺术研究》,发表时题为“情念程式与文化记忆”,2022年9月,作者将两两篇文章合并后重新修改校订。)

注释:

[1]希区柯克的许多作品对当代艺术家产生了很大的影响,相关研究也于近年出版。笔者于2019年8月10日为中央美术学院美术馆举办的“雷安德罗·埃利希(Leandro Erlich)太虚之境展”做了一次讲座,题目为“希区柯克与当代艺术”,介绍了1980年代之后大量以希区柯克作品为源头的当代艺术创作。

[2]本文所说的“艺术”和“艺术史”,是指通常意义上英文fina arts、art history所指的“美术”和“美术史”,为了论述方便且不让读者引起太多的困惑,本文保留了“艺术”和“艺术史”的称谓。

[3]本文所说的“图像”和“影像”都是对image的中译,文章中没有做区分。一般来说,在使用“图像”时,往往强调image作为物化的、拥有具体形式的客体存在,而使用“影像”时,则倾向于强调image作为个体的主观的精神影像。

[4]H. W. 詹森、J. E. 戴维斯:《詹森艺术史》,艺术史组合翻译实验小组译,湖南美术出版社,2017年,第993页。

[5]费恩伯格:《艺术史:1940年至今天》,陈颖、姚岚、郑念缇译,上海社会科学院出版社,2015年,第192页。

[6]Mary Warner Marien, William Fleming: Arts and Ideas, 10th edition, Cengage Learning, 2005, p.709.

[7]Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh, David Joselit: Art since 1900, vol.2, Thmas & Hudson, 2016, p.732.

[8]这段论述得益于“理解图像”的学术会议上(2019年12月21日在清华大学艺术博物馆)王志亮所做的“反对电视与电影:理解录像艺术的两条媒介路径”、鲁明军所做的“图像流及其政治”的发言提供的观点。

[9]【意】乔吉奥·阿甘本:《阿比·瓦堡与“无名之学”》,选自《潜能》,王立秋、严和来等译,漓江出版社,2014年,第127页。

[10]选自阿比·瓦尔堡《日志》,第7卷,1929年,第267页。转引自贡布里希《瓦尔堡思想传记》,李本正译,商务印书馆,2018年,第289页。

[11]【英】恩斯特·贡布里希:《瓦尔堡思想传记》,李本正译,商务印书馆,2018年,第282页。

[12]Thomas Hylland Eriksen, Finn Sivert Nielsen: A History of Anthropology, 2001, Pluto Press, p.22.

[13]【意】乔吉奥·阿甘本:《阿比·瓦堡与“无名之学”》,选自《潜能》,王立秋、严和来等译,漓江出版社,2014年,第144页。

[14]【德】阿比·瓦尔堡:《

[15]【德】扬·阿斯曼:《宗教与文化记忆》,黄亚平译,商务印书馆,2018年,第33页。

[16]【德】扬·阿斯曼:《文化记忆》,金寿福、黄晓晨译,商务印书馆,2015年,第51页。

[17]【奥】H. 洛赫尔:《关于“大写的艺术”——贡布里希、施洛塞尔、瓦尔堡》,翟梓宏译,《新美术》,2012年2月,第1期,第10页。

[18]【意】乔吉奥·阿甘本:《阿比·瓦堡与“无名之学”》,选自《潜能》,王立秋、严和来等译,漓江出版社,2014年,第144页。

[19]摘自阿比·瓦尔堡1923年12月15日给妻子的信,藏瓦尔堡研究院档案,编号83.5。参见范景中主编:《美术史的形状》(第I卷),傅新生、李本正译,中国美术学院出版社,2003年,第456页至457页。

[20]参见傅无为:《不立文字:阿比·瓦尔堡学术图集与艺术出版实验之间的图像比较学》,选自《世界3:开放的图像学》,黄专主编,中国民族摄影艺术出版社,2015年,第106页至第149页,

[21]菲利普-阿兰·米肖:《

[22]E. H. 贡布里希:《瓦尔堡思想传记》,李本正译,商务印书馆,2018年,第328页。笔者在引用时结合原文对引文进行了修正。

作者介绍

李洋,北京大学艺术学院副院长,教授、博士生导师,主要研究欧洲艺术理论、电影理论和电影史,著有《目光的伦理》《迷影文化史》等,主编“新迷影丛书”。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。