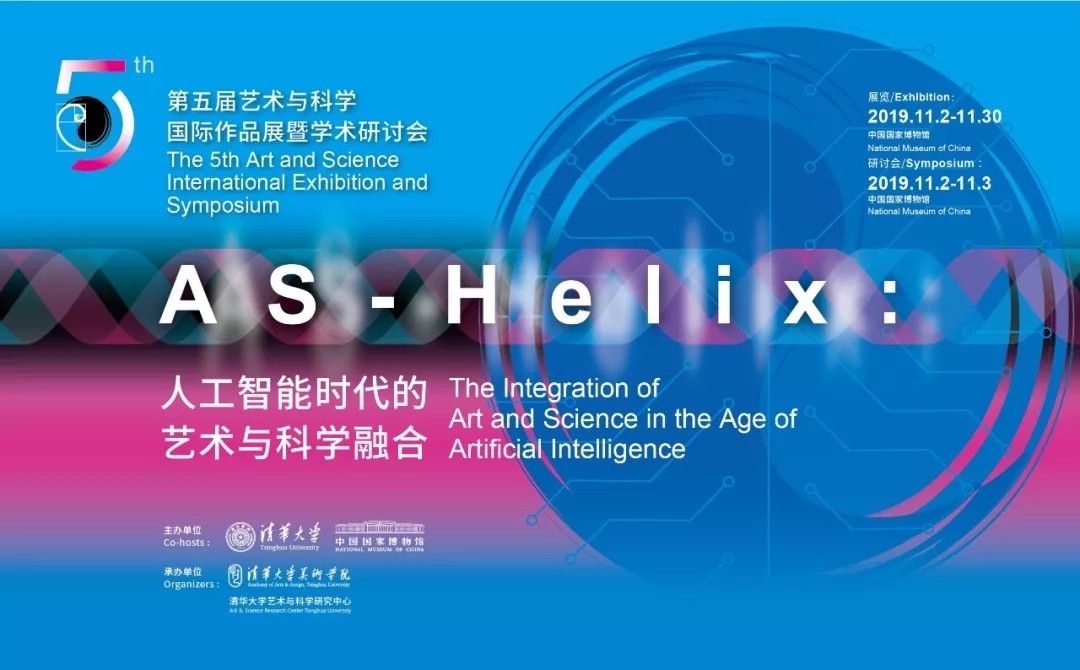

第五届“艺术与科学国际作品展暨学术研讨会”

主办单位

清华大学

中国国家博物馆

承办单位

清华大学美术学院

清华大学艺术与科学研究中心

时间

11月2日

第一场:9:00-12:30

第二场:13:30-15:30

11月3日

第三场:9:00-10:00

第四场:13:30-17:00

地点

中国国家博物馆剧场

主旨演讲嘉宾简介(第一部分)

▲ Paul Chapman

英国格拉斯哥美术学院虚拟仿真学院院长

Head of School of Simulation and Visualisation, The Glasgow School of Art

Paul的研究领域包括计算机图形学、虚拟现实、互联网技术和用户界面,应用于医疗、近岸海域及遗产可视化等。

融合艺术与科学

SimVis: Blending the Arts and Sciences

格拉斯哥艺术学院的虚拟仿真学院(SimVis)利用科学技术与艺术之间的相互作用,探索先进的3D数字可视化和互动技术。在本次演讲中,Paul Chapman将介绍SimVis当前正进行的项目,其中包括“权威人类”项目(将在本次展览中展出)、制药工程和“点云艺术”,展示了从激光扫描仪中收集到的科学数据的美妙之处。

▲Boris Debackere

鲁汶大学LUCA艺术学院艺术家和研究员;V2_动能媒体实验室负责人

Artist and Researcher of LUCA School of Arts, KU Leuven; the Lab Manager of V2_

作为一名媒体艺术家,Boris关注艺术与社会技术框架之间的相互作用。他在数字艺术领域的实践具有多媒体特征,其核心概念为:体验虚拟环境下媒介的物质性和表演性。

人工智能时代的创新

Creativity in the Age of Artificial Intelligence

人工智能的蓬勃发展正在挑战我们对创造力的理解。尽管无生命机器的兴起是一个持续不断的迷思,但AI超级大国不断传播的新闻无疑让我们对人类的创新愿望产生怀疑。我们应该考虑的是如何超越符号系统来描述人类的思维方式,而不是因为人工智能而感到焦虑。人工智能对当下的文化影响主要是鼓励人们反思人类创造力的跨学科特质。在面向动能媒体的V2_ Lab上,我们正在研发一种在线工具,帮助艺术家在与AI合作的创作过程确立其独特的地位。该应用程序可作为一个发声平台,可激发有关人工智能对创造力影响的更具想象力和批判性的对话。

▲ Ahmed Elgammal

罗格斯大学艺术与人工智能实验室主任、罗格斯大学计算机科学教授

Director of the Art & Artificial Intelligence Laboratory and Professor of Computer Science at Rutgers University

Ahmed Elgammal开发的AICAN是一位自主AI艺术家和创意合作伙伴,在Artsy社论中被评为2017年“年度最大艺术成就”。

人工智能时代的艺术

Art at the Age of AI

人工智能正在改变我们周围的一切。艺术和创造力是否可以不受人工智能的颠覆性影响?在本次演讲中,Ahmed Elgammal博士将重点介绍人工智能与艺术之间的共生关系。他将论证为什么研究与人类创造力有关的感知和认知任务对于推进人工智能发展至关重要;另一方面,他也将介绍人工智能如何改变我们看待艺术和艺术史的方式,以及如何改变艺术的创作方式。

▲ Anne Collins Goodyear

鲍登学院艺术博物馆联合馆长;数字艺术史联盟主席;大学艺术协会荣誉主席;大学艺术协会知识产权委员会主席

Co-Director of Bowdoin College Museum of Art;

President of Digital Art History Society;

Chair of Committee on Intellectual Property, College Art Association;

President of Emerita College Art Association

Anne Goodyear专注于美国艺术与科学技术的关系以及现代和当代艺术中身份的建构。她致力于可访问馆藏与收集数字艺术的数字策略研究,是数字艺术历史学会的主席,虚拟亚裔美国艺术博物馆咨询委员会成员,美国艺术编辑委员会和国家艺术史委员会的成员,以及CAA名誉会长。

发明“艺术和科学”:关于当下艺术与科学之间的智能互动的起源及其重要性

Inventing “Art and Technology”: On the Origins of the Art’s Recent Intellectual Engagement with Science and Technology and Why it Matters Today

本演讲探讨了1950年代和60年代创造力范式的出现,它们为美国以及其他地区1960年代以后的艺术家、科学家和工程师之间的合作奠定了基础。本演讲着重强调当今由工业组织、博物馆和学术机构在艺术与科学之间建立实验性合作伙伴关系,从而建立的机构支持模型的最新关联性。本次演讲将探讨艺术家为科学技术新领域的发展所做出的有意义的贡献,以及科学家和工程师对艺术的重要驱动意义。

▲ David Hanson

汉森机器人公司创始人、董事长、首席创意官

Founder, Chairman, Chief Creative Officer of Hanson Robotics

David Hanson研发的机器人被认为是世界上最像人类的机器人,他毕生的追求是创造出逼真的、充满关怀的机器人。为了实现这一目标,Hanson将艺术、认知科学和机器人工程相结合,发明了新颖的肌肤材料,探索了面部表情机制,并进行了AI的协作开发,从而在人形机器人(如机器人Sophia)中实现了互动,使之能与人类自然地面对面交流互动,目前被广泛用于AI研究、教育、医疗等领域。

为什么艺术是未来人工智能的关键

Why the Arts are Key to the Future of Artificial Intelligence

当今,大多数机器人和AI都是基于高科技工艺(通常是工程学中的典型工艺)设计的,而不是基于高度创造力的艺术工艺。因此,人工智能和机器人通常是冰冷的工具。对于娱乐和建立直观的AI交互界面(例如教育、医疗以及人类行为的科学调查领域)这类关键性的应用来说,具有艺术元素的机器人将很有帮助。艺术和人文科学为AI开发提供了广泛而直观的工具,以解决人类感知、文化和美学实用性方面的挑战。本演讲在理论和实践层面考虑了艺术和人工智能的交汇,并将涵盖包括演讲者本人与众多艺术家、AI工程师、制造商等进行跨学科合作的作品的实例,讲述他们创造的人工智能驱动的机器人艺术品(包括Philip K Dick Android,Bina-48,Alice,Diego-San和Sophia机器人)。通过把工程学、叙事、比喻艺术、哲学、伦理学、生物科学和AI等多重文化背景的人们融合在一起,更广泛地探索这些技术的可能性,从而找到人性中最佳一面,使智能机器能更好地与人合作。此外,将新形式的机器人作为艺术品研究可能还会挑战人类的固有观念,为人们带来惊喜。AI的人性化也会促进共同发展,使得机器成为人类未来的真正朋友和可信赖的盟友。

▲ Philippe Hoerle-Guggenheim

古根海姆全球当代艺术机构创始人

Founder of HG Contemporary

HG Contemporary是由Hoerle在美国和欧洲创立和策划的全球性美术画廊,将个人发现和个体叙事放在首位,以为收藏家和艺术家创造价值为使命。Hoerle则因寻找和培养艺术家并制作出具有开创性的美学概念和视觉表达的展览而闻名全球。他有着无可比拟的眼光,所策划的展览囊括了众多享誉国际,有着独特、多元背景的艺术家们的作品。

增强智能、区块链技术和加密货币,艺术世界会全面数字化吗?

Augmented Intelligence, Blockchain technology and Cryptocurrency. Is the Art World Going All Digital ?

莱昂纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)于500年前绘画的《蒙娜丽莎》是有史以来最著名的艺术品;紧随其后的梵高的《星夜》、克里姆特的《吻》、毕加索的《格尔尼卡》等许多最著名的艺术品都是绘画;而雕塑这种传统的艺术表达方式历史更久远。现在,我们有了一种全新的、震惊批评学界的媒介:“增强智能”,由计算机程序创建的艺术品。它通过人工输入学习了“如何绘画”。这是一种有效、可持续的媒介吗?在人类传统的创作方式存在了数百、甚至数千年的艺术世界中,它能存活吗?用来交换艺术品的区块链和数字货币是一种趋势吗?

▲黄卫东

西北工业大学教授、博士生导师

Professor and doctoral tutor at Northwestern Poly technical University

国家杰出青年科学基金获得者,教育部长江学者特聘教授,国家科技部3D打印专家组首席专家,2021-2035年国家中长期科学和技术发展规划战略研究材料领域专家,中国机械工程学会增材制造分会副理事长,3D打印领域世界首本国际杂志《3D Printing and Additive Manufacturing》编委。曾担任中国铸造学会理事长并长期担任凝固技术国家重点实验室主任。1995年开创中国金属3D打印先河,2011年创立西安铂力特公司,任董事长和首席科学家。

关于科学与艺术互动的几个话题

Topics on the interaction between science and art

本次演讲中将探讨“美”在科学与艺术中的共性特征,科学与艺术的主观性与客观性问题,以及艺术作品中所表达的深刻的科学思想。

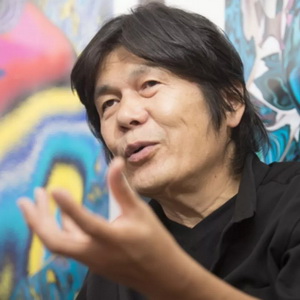

▲ Yoichiro Kawaguchi

东京大学大学院名誉教授,CG艺术家

Emeritus Professor of the University of Tokyo, CG Artist

河口洋一郎教授出生于日本鹿儿岛县种子岛。他曾担任筑波大学副教授(1992-1998),东京大学教授(1998-2000)以及东京大学情报学教授(2000-2017)。2018年,他成为东京大学名誉教授。他现任鹿儿岛县雾岛艺术之森博物馆馆长,以及日本数字内容协会(DCAJ)主席。

1975年,河口教授开始了计算机动画(CG)的创作,并建立了他独特的基于自组织结构“Growth Model”的艺术与科学世界观。河口教授作为世界著名的CG艺术家,于2000年呈现了一场融合了日本传统表演艺术与未来剧场空间的精彩演出;以及基于“Gemotion”进化生命形态开发的,具有“海-空”形态的巨大的3D动态雕塑。

宇宙、生命体与智能

Universe, Life and Intelligence

从艺术与科学的角度,阐释自组织系统的形态、色彩以及运动的魅力。例如,从五亿年前就一直繁衍生息的水母、海参、海星、海胆等,虽然在遗传特性上非常近似,但是它们各自却又都特异化了。在人工智能时代,如果把AI的生命知识与智能,当做未来的进化生物来思考,将会为艺术与科学的发展带来新的有趣的观点。

▲ 鲁晓波

清华大学美术学院院长;中国美术家协会副主席

Dean of the Academy of Arts&Design, Tsinghua University,

Vice Chairman of the China Artists Association

清华大学美术学院院长;清华大学艺术与科学研究中心主任;教育部长江学者特聘教授;中国美术家协会副主席;国际“红点”设计奖评委。

致力于在信息艺术设计相关领域的研究、创作、实践。主编《中国大百科全书》第三版设计卷;策划主办了三届北京国际新媒体艺术展暨论坛、艺术与科学国际作品展暨论坛、国际交互设计论坛;主持了艺术与科学国家哲学社会科学重点项目和国家“973”科技计划项目的课题研究,主持设计了上海世博会湖南馆、中国铁路客运专线信息导识系统设计;曾获中国工业设计(高校)金奖和国际艺术与科学作品展最高奖等奖项。

让智慧随心飞翔——艺术与科学融合的创新

Let the Heart Lead the Sail, Let Wisdom be the Wind - Art and Science for Innovation

全球当代艺术正处在纷繁复杂的转变之中。新媒体、人工智能等科技力量更加快了传统艺术形式的消融和解体。处在时代岔路口上的艺术面临着终结或重生的命运。建立多元化的艺术范式,培育传承与创新并存的文化生态,对于艺术的未来发展至关重要。

新的可能性在于转化,理念、认知方式、媒介和审美体验的转化。然而,不管艺术形式如何变化,艺术本体价值的坚守是一条底线。

人工智能介入艺术已见趋势,可以预计智能时代一定会催生新的、多元的艺术范式,人文科技深入融合的艺术创新一定会是未来多元艺术形式中靓丽的的一支。

设计对于构建未来人类社会生活方式将担负重要使命。我们正处在一个新的临界点上,设计的范畴、观念、知识、方法、工具都面临更新甚至重启……

面向未来,我们要坚持自然与人文价值并重,科学与艺术的融合,承传与创新的并举,全球化与本土化的结合。以科学精神、人文情怀驱动创新,构建美好未来,我们要让智慧随心飞翔。

▲ Gerhard Ludger Pfanz

卡尔斯鲁厄国立设计学院教授;BEYOND 艺术节创始人

Professor of Karlsruhe University of Art and Design; Founder of BEYOND Festival

Gerhard Ludger Pfanz的研究领域是人工智能与创造力。1997年,他开始在卡尔斯鲁厄国立设计学院教授“电影”,并成为视频、电影、声音、动画、舞台和多媒体工作室的负责人。此后六年,他一直在HfG的大学理事会和卡尔国际大学的咨询理事会任职。此外,他在埃特林根/巴登-符腾堡州创立了“PLANET”电影制作公司von Gülsel Özkan。自2010年以来,他是HfG / ZKM的“扩展3数字电影实验室”的创始人和负责人,该实验室是探索新型数字艺术和电影格式的“内容问题”的全球唯一实验室。他还于2009年创立了“ 3D Allianz Karlsruhe”和国际3D联盟。

人工与人工智能

Artificial and Artistic Intelligence

在未来的几十年中,新技术,尤其是人工智能,将会以超越人们想象的方式改变我们的生活、工作以及教学环境。以创新和批判的方式,打造指数级的快速发展,需要人文与自然科学融合,设计、技术和艺术创新协作。

注:以姓氏首字母为序

编辑/罗雪辉、冯佳琪、若涵

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。