2020年8月7日-9日,2020全球人工智能和机器人峰会(CCF-GAIR 2020)于深圳举行。

CCF-GAIR 2020 峰会是由中国计算机学会(CCF)主办,雷锋网、香港中文大学(深圳)联合承办,鹏城实验室、深圳市人工智能与机器人研究院协办的全球盛会。大会主题从 2016 年的学产结合,2017 年的产业落地,2018 年的垂直细分,2019 年的人工智能 40 周年,秉承打造国内人工智能和机器人领域规模最大、规格最高、跨界最广的学术、工业和投资领域盛会。

8月9日上午,在AI +艺术专场中,策展人、艺术评论家、艺术档案网主编、天津美术学院硕导张海涛首先带来了题为《“自律与自省、欲望与创造”——机器人艺术学概论》的分享。

演讲一开始,张海涛通过一段波士顿动力双足机器人的视频,表达了一个观点:当前的人工智能还没有反抗意识。

张海涛先是谈到了艺术价值的判断要素。他表示,媒介创造是艺术价值判断的重要元素,未来机器人艺术将成为科技艺术中最直接、最有活力的艺术媒介,给我们带来新的技术伦理启示。

随后,张海涛通过简要的概念、类型介绍引入了人工智能机器人艺术。

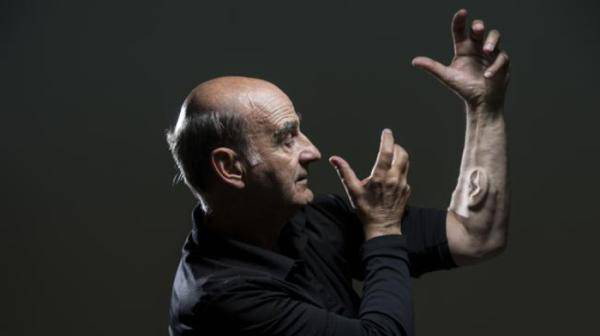

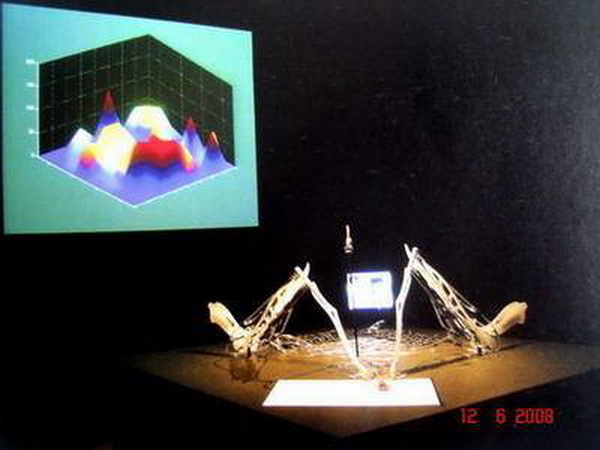

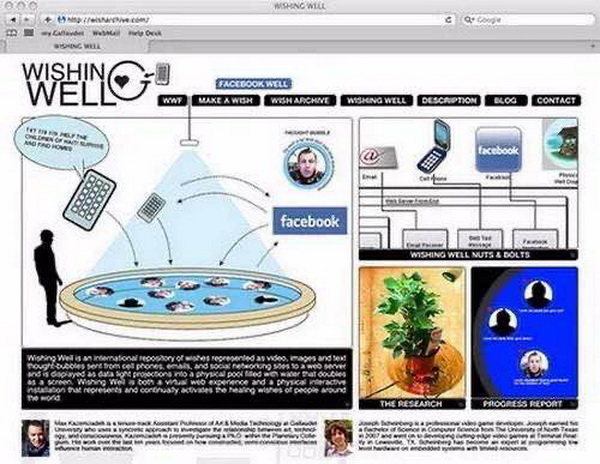

在此基础之上,张海涛按包括机器智能艺术、计算机智能艺术:数字虚拟艺术、人工生命游戏、移动媒体艺术、数字遥在艺术在内的不同艺术类型展示了来自国内外众多知名艺术家的艺术作品,比如人工仿生艺术家 Stelarc 的作品《额外耳朵(第三只耳)》、“共生体 A”研究小组的脑机结口作品《半存活艺术家》、智能游戏艺术家 Will Wight 的作品《模拟市民》、肯·戈德堡的作品《远程花园》、Max Kazemzadeh 创作的移动媒体作品《美好愿望》等。

同时,张海涛通过赫拉利著作《未来简史》、电影作品《2012》、《阿凡达》、《盗梦空间》等依次讲解了科学主义和人文主义的关系、未来艺术的趋势和价值判断标准、未来数字革命(读心术)的双刃剑特征、机器人与人工智能的关系、2000 年后机器人发展概况、人工智能预知未来等层面,全面回顾了人工智能、机器人及机器人艺术发展的历史脉络。

他表示:

人工智能发展的历史分五个历史阶段,目前处于从弱人工智能向强人工智能的过渡时期。智能机器人作为第三代机器人,具有很强的自我适应能力、学习能力和自治能力。强智能机器人已成为人工智能科学家的主要目标,具有争议性,保持弱人工智能就可以永远避开人机冲突的可能性。同时也有乐观说法,未来会有更高相应技术控制 AI。

张海涛谈到,人工智能+机器人将在多个领域:政治、经济、文化、社会对人类产生重大影响。

值得一提的是伦理层面——未来机器人一旦成为我们生活的一部分,必然会发生感情纠葛,要么成为最亲密的朋友,要么成为我们最危险的敌人。

未来人工智能将如何发展,仍然具有争议性。正如张海涛所说:

有的科学家认为未来的算法可能复制人类大脑的规律,甚至超越人类生物的算法;另一派专家则悲观地说,大脑复制不可能实现,因为大脑的结构极其复杂。当然机器人综合能力目前还不可能超越人类,不可能具有杀人的意识,目前的机器人伤人多是技术事故造成的。目前人工智能的短板是缺少情感、欲望、反思能力和创造能力,但是未来就不一定了,因为机器人的进化速度非常快。

而回归到艺术,众多艺术家也创作出了表现机器人是否具有意识的作品,也就是一种艺术媒介本体之外的观念延展。

张海涛表示:

机器人艺术不只是演绎和转换艺术本体的媒介,更应该借机器人这个材料主体表达现实中艺术家切身的生存感受和对未来的预见、对历史新的诠释。机器人现在不具备艺术创造性、更多的是大数据整合后对人类原有艺术的模仿、异化和再演绎,像个智能软件。我更侧重关注用机器人行为、装置表达艺术家各种观念、感受。

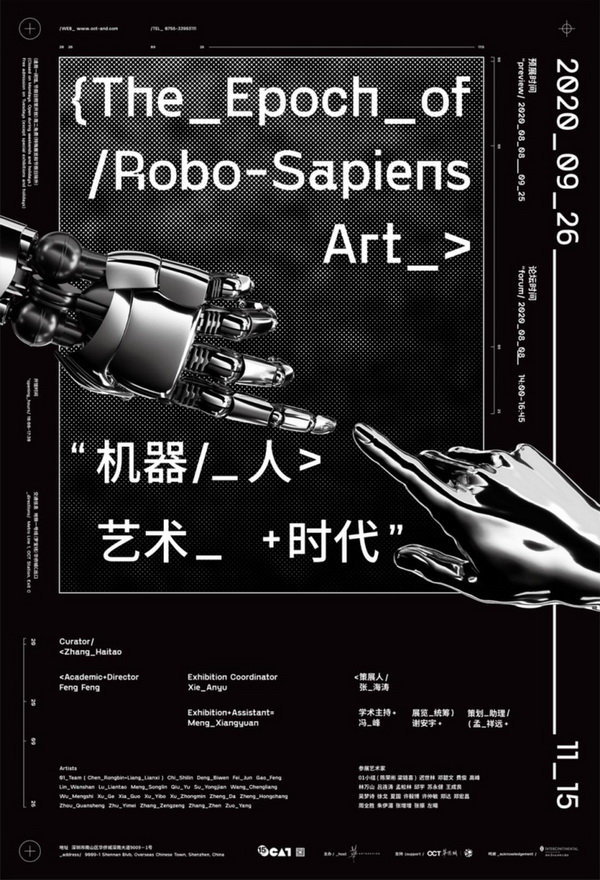

实际上,作为策展人,张海涛也在深圳华·美术馆策划了一场展期三个多月的《机器·人·艺术·时代》展览,这一展览表达了机器人与艺术和时代的关系,也预示着机器人艺术时代的来临。

在演讲的最后,他也对展览中的部分艺术作品进行了简要介绍。

以下为策展人张海涛的全部演讲内容,雷锋网作了不改变原意的整理及编辑:

我们刚才看了一段视频,这是波士顿动力最前沿的双足机器人。这是一个实验,前半部分是真实的现场,测试机器人是不是具有反抗意识。我们看到,后面机器人开始反抗人类了,把棍子夺下来,踢了人一脚,其实这是虚拟合成的画面(科学界已经证实他的虚假性)。这个视频在网上非常火,反映了现在人工智能还没有反抗意识。

我今天演讲的主题是《“自律与自省、欲望与创造”机器人艺术学概论》。

先来看一下艺术价值的判断要素。艺术不会死亡因为有五个基本的要素支撑,就是不同时代艺术媒介、技术、语言的变化,另两个要素不同时代提供给艺术家的观念(生存感受)和话题(符号)不同……可以看出媒介创造也是艺术价值判断的重要元素。

未来机器人艺术将成为科技艺术中最直接、最有活力的艺术媒介,给我们带来新的技术伦理启示。

我们来看一下人工智能机器人艺术的概念和类型。人工智能最简单的定义就是让机器或是计算机用人工的办法实现智能。机器智能的内核也是靠数字化驱动,而最终呈现的方式更拟人化、更直接、更实体化。

来看看以下艺术作品:

这是生物艺术家 Stelarc 的作品“额外耳朵”是使用艺术家前臂的皮肤组织培养制造的,并使用硅填充物使皮肤扩展,形成用于外科手术中塑造耳朵的皮肤,这个耳朵内置安装了无线蓝牙麦装置,可以让 Stelarc 通过这个“额外耳朵”同远处的人通话。

“共生体 A”研究小组脑机结口作品《半存活艺术家》是依靠老鼠的神经细胞和机械手制成了一个画图的机器——左边一个机械手,右边控制这些机械手的是放在试验室里的老鼠的神经细胞。

这是计算机数据智能艺术,法比欧·拉坦兹·安提诺利的作品《主人与奴隶(谷歌)》,是由人工学习生成的自然影像。 《主人与奴隶(谷歌)》是一个数据驱动的装置,数据来源是谷歌遭遇的一次网站事故。作品用定制化的程序不断地重构这次冲击下的世界金融数据。

人工生命游戏艺术,比如计算机智能游戏《模拟市民》,玩家可以在游戏中模拟和预演成功的机会或是幸福的生活,现实生活中得不到的东西都可以在虚拟世界实现。

接下来我们看看科学主义和人文主义的关系。

《未来简史》一书的核心价值观是未来人文主义将会被科学主义所取代,但是更多人还是相信技术人文化的回归。当代可以预测未来,未来也可以启示现在,由未来判断现在的价值标准。

很多灾难片(如《2012》)都是从未来启示当代。未来艺术的趋势是:不同的民族要站在世界共同体和全球化视角,共同面对未来生存危机和表达新的生存感受,包括生态、宗教、科技、战争、伦理等问题,都是一种普世价值。电影《阿凡达》宏观看预示了未来自然与人工社会的抗争,与自然和谐成为人类迫切的需求。

将来人文主义中核心价值思想感觉、个人意志和潜意识都可以被大数据量化的概率计算出来。

Max Kazemzadeh 移动媒体艺术 《美好愿望》,通过短信向全世界征集微笑视频组成许愿池或是赞美的语言,如果总是对植物说好话,它的长势就会很好,这一作品观念源于「水知道答案」实验。

数字遥在艺术《远程花园》是肯·戈德堡最著名的作品之一。全世界的网友可以通过远程感觉到花园的脉动和生命颤动,产生一种佛教禅宗似的感应。

我们再看一下数字革命里的智能读心术,读心术是运用智能读心器深层了解对方的记忆信息和想法,阅读人的隐私,看透对方的心事、大脑活动规律等。这样的技术甚至还可通过远程网络互联强制获取对方脑信息,对现实新思维的发展有利也有弊,同样具有双刃剑的特征。

人脑计算机接口游戏 Smart Studio 作品利用三个贴片来测参与者的脑波,脑波平静就可以将球移动到靠近对方的位置,获得胜利。这个游戏使浮躁紧张的时代给予我们心灵的平静。

运用读心术我们可以在战场和体育竞技中打配合,也可以在办案中获取对方准确的犯罪信息,起到测谎仪的功能,然而对于强制获取对方脑中记忆信息涉及到隐私权,判断标准最关键的是自愿还是被迫。当然,记忆也会被篡改,这时记忆信息的绝对确定性又一次受到冲击。未来读心术可以复制一个逝去的人所有信息再拷贝到机器人或其他人脑中,让“信息人”永生。我们知道《盗梦空间》就涉及到了这个话题。

我们再来看看人机革命。

机器人和人工智能的关系,大家很容易弄混。“机器人”及其概念于 1920 年出现,早于 50 年代出现的“人工智能”。机器人智能化称为“人工智能机器人” 。

1927 年美国西屋公司工程师温兹利创造出第一个电动机器人“电报箱”,它可以与人简单的互动。

机器人从技术功能上分为工业机器人、服务机器人;从外观、材质上看分为人形机器人和类人机器人。

就其发展而言,2006 年日本创造了机器人替身,2013 年之后生化电子人出现,2015 年日本第一个情感机器人出现,同年中国出现了首台液态金属机器人。另外,2015 年,美军开始测试具有高机动能力的四足仿生机器人的试验场,试验机器人与士兵协同作战的性能。

人工智能发展的历史分五个历史阶段,目前处于从弱人工智能向强人工智能的过渡时期。智能机器人作为第三代机器人,具有很强的自我适应能力、学习能力和自治能力。强智能机器人已成为人工智能科学家的主要目标,具有争议性,保持弱人工智能就可以永远避开人机冲突的可能性。同时也有乐观说法,未来会有更高相应技术控制 AI。

人工智能+机器人将在多个领域对人类产生重大影响:

政治:机器人一旦与人类的智能、意识等方面没有差异甚至超越人类,机器人可能也会争取公民权和参政权;

经济:机器人会在经济领域产生高效的利润,社会结构将会发生根本性变化,许多职业都可能消失,由机器人占有。

文化:人工智能哲学、文学、电影、艺术、建筑、伦理学等学科将出现,改变我们的精神世界,人类会对机器人产生高度依赖。

社会:未来我们需建构机器人的保护机制、领养机制、人机相互监督机制、机器人身份、职业设置、与机器人相关的法律等。

上述所说都是来自于很多未来科学家的纪录片预测,并非是像科幻片一样,其实有很多技术已经实现,但是相应的生态措施或是机制还没做好。不论自然界的有害生物还是有害智能身份的认定,都是以人类的利益来判定的,这也是一种权利化的界定方式,不符合人类公平民主的价值判断标准。电影《人工智能》里有一个画面就是机器人屠宰场,种族式屠杀老旧的机器人和被人类冤枉的机器人就像我们杀动物一样非常残忍。

人机终极的利弊关系。未来机器人一旦成为我们生活中的一部分、不可割裂的一部分,必然会发生感情纠葛,比如可能成为我们最亲密的朋友,2016 年还有一个人机婚姻的案例,如今 Lily 和 InMoovator 已经同居并订婚。而另一个趋势是,机器人可能成为我们的敌人,最危险的敌人,可能触及我们的伦理冲突甚至对法制进行挑战。

算法一般是指让机器人能理解的、有限、有逻辑顺序的运算方式,也是给机器人发的指令。科学家针对这个问题持两种态度,一种认为未来算法能复制人类大脑的规律,甚至超越人类生物算法;另一种认为人类大脑非常复杂,不可能被复制。

目前看来,AI 最核心的短板在于不具备情感、欲望、反思、创造能力。如果 AI 能够具有这些能力,人类必然可能具有危险性(霍金预言)。

这里举一些例子:1989 年前苏联象棋冠军被机器人击毙、1997 年机器人深蓝下棋战胜人类、日本曾有 20 人死于机器人手下。但就目前而言当然机器人综合能力目前还不可能超越人类,不可能具有杀人的意识,目前的机器人伤人多是技术事故造成的。

再来看看纳米智能伦理的话题。未来的纳米机器人可以进入我们的身体,帮我们进行医学治疗或是清除身体内的垃圾,造福人类。但是它也可以成为纳米武器,进入人体那可是防不胜防,因为它比人的毛孔还小,毒性和毒理都无法抵御,所以科技是把双刃剑。

我们看一下机器人艺术的转换课题。科技具有发现和实证的特点,而艺术需要有想象的空间,包括科幻片和艺术家创作的作品,两者的差异也体现在艺术语言的转换上。比如说,2015 年日本出现了首部机器人主演的电影,而非合成的影像。机器人艺术语言是也可以从身份造型、色调象征、声音识别、材料质感、行为动态、环境空间、道具、身体、技术、化妆、气味等等艺术元素入手来进行转换、创新和想象。

再来看一下机器人艺术简史。其实机器人艺术早于录像艺术,媒体艺术的开端是录像艺术。以前多数人认为机器人艺术是在媒体艺术出现之后出现的,这是一种误区。上世纪 60 年代出现录像艺术,但机器人艺术出现在 50 年代。50 年代就有机器人绘画、机器人雕塑。2018 年,人工智能创作的绘画还拍卖到了 300 万。除此之外,机器人艺术还包括机器人多媒体表演、机器人舞蹈、机器人评论家。

上述的机器人艺术史很多是偏向于艺术本体的转化,比如机器人绘画、唱歌、舞蹈,而现在我探讨的机器人艺术更倾向于借机器人主体表达更多的观念,或是对历史的诠释,或是对未来的预见,或是对当下深层感受的表达。去年我们做了一个人机合一的展览,邱宇作品《机械控制的眼睛看到镜子中机械控制的眼睛在看我》是在反映机器人是否具有意识。机器人看到自己的影像,不知是真实的还是虚拟的,表现得有点漠然。

总结一下,机器人智力的进化速度远远比人类进化的速度快多了,所以人类解决问题的能力和速度远远低于制造问题的进程,比如说现在生态破坏和疫情、战争还没有得到解决,一直存在。人机和谐共处的前提就是机器人没有私欲,人工智能是人类脱离有机生命基因(碳水化合物生命)基础上创造的生命,因此AI失控的可能性更强。

但是有很多科技对人类是有利的,给人类带来了真相甚至真理,发现了很多新的问题。所以说不是科学技术本身会出问题,将来报复人类的还是人类自己的欲望造成的。我们不能极端理解科技,对于科技的研究者要出台严格法律需跟上步伐,从源头节制和判断科技发展的利弊。

这是我们在深圳华·美术馆 8 月 8 日开幕的展览《机器·人·艺术·时代》。

这次展览我把机器、人、艺术、时代的主题用符号相隔,也是表达机器人与艺术时代的关系,也预示着机器人艺术时代的来临。我们的展览试图想展现人机合一的愿景,也是对未来艺术价值判断的标准。展览表达了机器人对未来和当下产生的深远影响和机器人未来艺术的发展趋势。

以下是部分将会展出的作品。

林万山作品《耕魂乙》探讨和想象机器人实现终极进化成“佛”,未来宗教将会带来怎样的变化(下图)。

苏永健的作品《进化机》表现人类对技术的过度依赖,使得我们的身体被机器支配、改造,人类进化可能就是往相悖的方向发展(下图)。

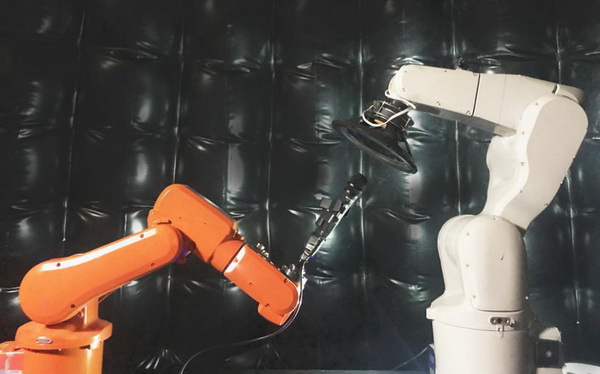

邱宇的作品《回响》利用机械臂模拟两个人在对话的状态,感觉在互相试探、警惕,想靠近又不敢靠近(下图)。

费俊的作品《情绪几何 2.0》探讨情绪记忆数据的可视化。观众触摸的情绪会通过心率等生理数据被记录并计算出来,生成一个个“因人而异”的情绪化几何图形(下图)。

邓碧文作品《被限制的极限》探讨:人类总是在不断挑战自身智力的极限与肉身的极限,艺术家将超出机械臂运动极限范畴的程序写入机械臂的运动当中在牢笼中不断挑战机械运动的极限(下图)。

王成良作品《远程药丸》通过药物动力学和互联网络技术,控制人类的数字器官、情绪变化、纳米机械结构将会成为可行(下图)。

有一部分艺术家借助人形机器人符号表达对未来的认知和预设。

比如 01 小组(陈荣彬、梁链喜)作品《机体之殇》机器人被人类暴力化现象的作品,探讨机器人是不是具有意识和灵魂(下图)。

还有一部分艺术家借用机器生物和机器物的符号进行拟人化或者用人机合一的方式表达自我生存的体悟和生命的寓言性。

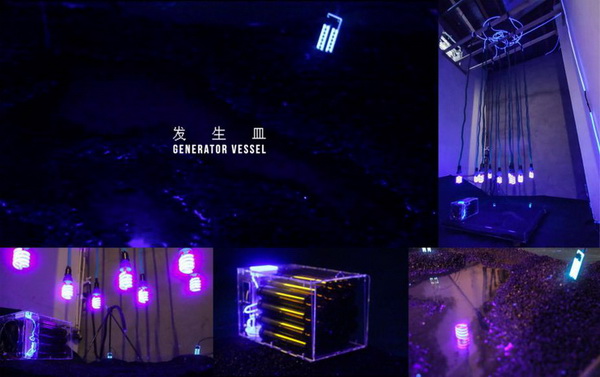

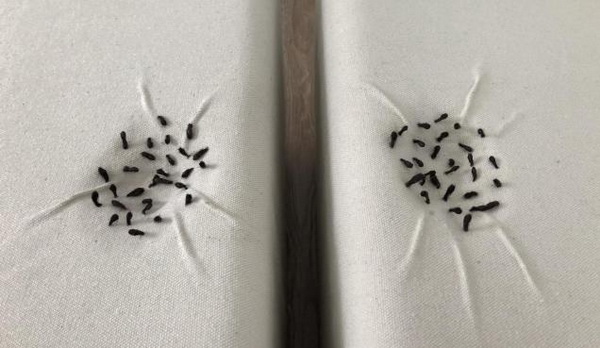

比如在孟松林的作品《噬光虫》作品制造了一种光为能量生物:它们会兴奋地向光源移动完成集群趋光的行为活动。表达个体生命与其它生命体的感知关系(下图)。

左暘的作品《新物演化》表现有机物和无机生命合一的现象,将肉身、数据、代码和机械进行了一个组合,演化成具有自己的循环系统的生物群落(下图)。

在许毅博的作品《透明社会:那一缕光》中,无形盲文转化为可视化文字,又转化成声音,由“不可见”到“可感知”的信息转换,盲人人群不像健全人一样过度依赖当下的人工智能社会,反而保有自身的独立性(下图)。

展览也在研究机器是否出现与人一样的反思、自律和欲望,提示人类采取相应的措施。

高峰的作品《AI 亚当与夏娃》,表现神创造人类就像人来创造机器人,以机器人来隐喻人类的原罪(下图)。

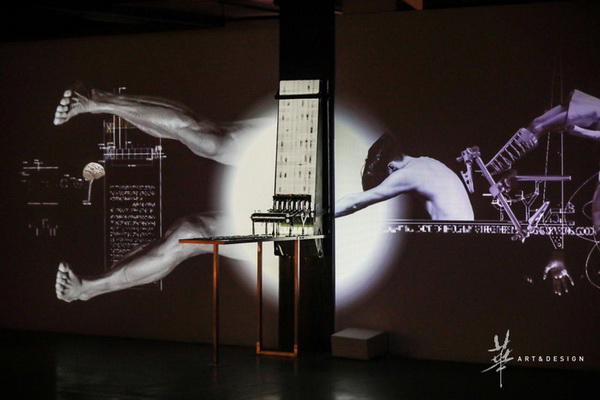

郑达作品《捕食器的函数》参与者心率的数据输入到运行的机器中,模拟出人类输入的记忆数据的可视化。计算成为一种记忆状态向另一种状态转变的过程(下图)。

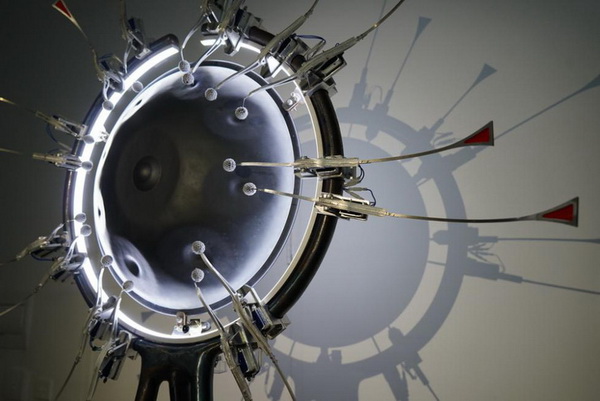

徐戈的作品《月球表面》作品象月球表面的声音,也象不明飞行物一种发出的宇宙信号,那种声响交互影响而产生的机械感知效果,将不再被诗歌垄断(下图)。

许仲敏的作品《转山》用行走和循环的运动激起人们对文化和生命的思考。这一作品源自于藏传佛教中的一种修行方式,也是一个自我救赎的精神过程(下图)。

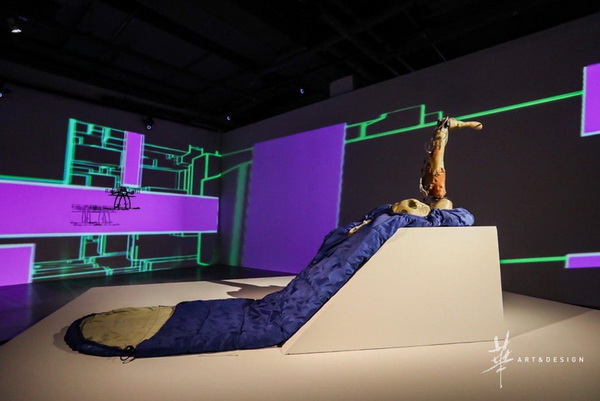

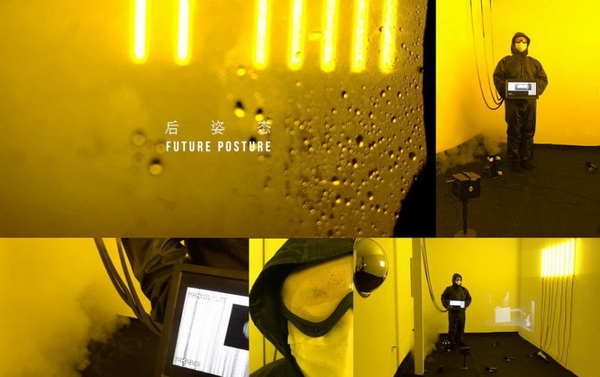

张振的作品《现象级:跨未来遗迹叙事的异质剧场》模拟对未来人类生存状态,未来科技存在状态,未来社会生长形态等方面发展痕迹的预判(下图)。

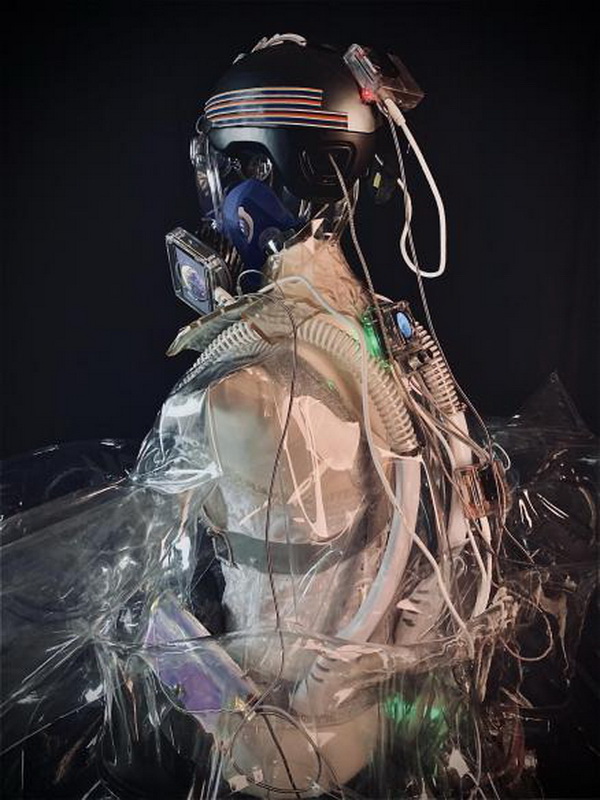

朱伊湄的作品《感官共生体》通过可穿戴装置试图增强人的机能可能性,获得观看和感受世界新的方式(下图)。

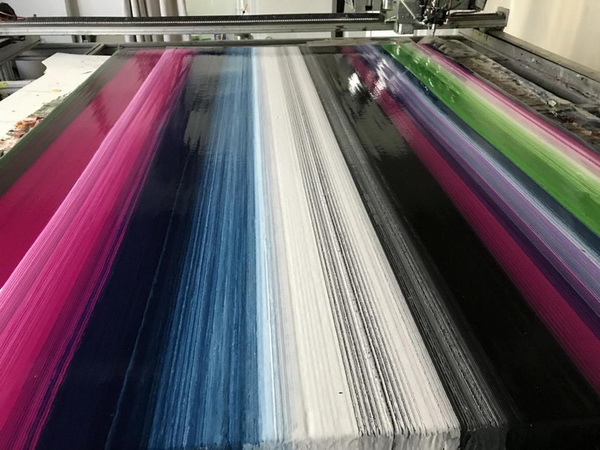

夏国的作品《自动绘画机》属于机器绘画,把艺术家从繁重的手工劳动中解脱出来,让我们更注重观念和思想的表达,也是对绘画媒介的颠覆(下图)。

周全胜的作品《方舱二号(隔离)》,观众可以遥控现场十几个机器人,模拟方舱医院,其中有一个机器人朗读诗歌,纪念在疫情中离世的诗人,让诗人的生命得到延展,作品有浪漫主义的部分,还有对现实的荒诞反讽的部分(下图)。

迟世林的作品《忏悔者 1 号》,是艺术家将日常生活的废弃物赋予其机器生命,表现忏悔、修禅的东方思想(下图)。

郑宏昌的作品《跑步机》是通过全息影像装置表现反战的观念。虚拟人在坦克的履带上健身,用健康的生活方式反对战争(下图)。

他的作品《瓶子》表现人的一生必须遵循很多有形或无形的规定和法则,这是无法抗拒的(下图)。

吕连涛的作品《椅子》表达四把椅子面对面,在对峙,在思考,在较劲,在沉默……空间里只有此起彼伏的敲击声充满紧张、沉重、刻意、无奈……出现非常幽默化的对抗和平衡(下图)。

吴梦诗的作品《使得上力使不上力》中,金箍棒上有很多的颗粒,表现一种权力控制欲望,我们想掌握又不敢握。(下图)

作品《对拜》中有很多蠕动的小虫子,也是表现佛教的一种拜凳的仪式。作品用实物表现出镜像的感觉,小的虫子互相摩擦与振动,引发隐秘的敬意(下图)。

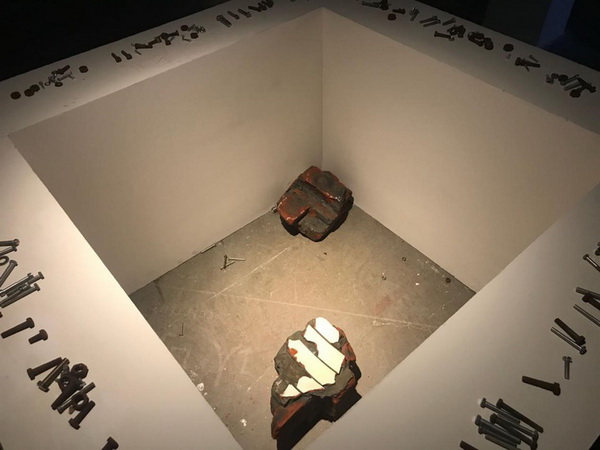

张增增的作品《该来的躲不掉》表现出用螺丝砸拆迁的废弃物会产生抖动,有点像动物临死时的挣扎。作品赋予被人忽略的建筑残块以生命,充满着讽刺和漠视的冲突(下图)。

以上就是我分享的全部内容,谢谢大家!

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。