刘铮(Liu Zheng)

简历

刘铮,1969年生于河北省武强县

1991年毕业于北京理工大学

1991年至今,生活、工作于北京

个展

2006

“太阳下”,北京艺术 2006

2005-2006

刘铮,“幸存者”, 北京SOHO新城

2005

美国纽约约西·米洛画廊

2003

刘铮, 阿尔勒摄影节,法国阿尔勒

2002

“相模原市综合摄影展”,日本相模原市

“第二届平遥国际摄影节”,中国山西平遥

2001

“国人”, 中央美院,中国北京

1998

“三界”、“国人”,摄影艺廊,中国台北

群展

2006

在过去和未来之间:来自中国的新摄影与录像,德国柏林Haus der Kulturen der Welt

“过去与未来之间:来自中国的新摄影与录像”,德国 柏林世界文化馆

“中国人:来自中国的摄影与录像”, 阿姆斯特丹的市 立现代美术馆-荷兰海尔托根博契

“过去与未来之间:来自中国的新摄影与录像”,加利 弗里亚圣塔芭芭拉市圣塔芭芭拉美术馆

2005

“巴洛克与新巴洛克”,DA2,西班牙萨拉曼卡Domus Artium美术馆

“跨世纪的中国艺术”,日本东京森美术馆

“过去与未来之间:来自中国的新摄影与录像”,英国 伦敦维多利亚阿伯特博物院

“关于美”,德国柏林世界文化中心

“过去与未来之间:来自中国的新摄影与录像”,美国 西雅图美术馆

“过去与未来之间:来自中国的新摄影与录像”,芝加 哥当代美术馆和芝加哥大学Smart美术馆

2004

“过去与未来之间:来自中国的新摄影与录像”,美国 纽约国际摄影中心

“中国人”,德国沃尔斯堡(狼堡)美术馆

“可见的技术:上海第五届双年展”,中国上海

“我,我,我” 四合院画廊,中国北京

“革命”,百年印象画廊,798工厂,中国北京

FIAC,法国巴黎

“盔甲”,美国纽约市

2003

“威尼斯双年展”,意大利威尼斯

四合院画廊,FIAC 2003,法国巴黎

“陌生的天堂—中国当代摄影”,捷克共和国布拉格

Galeri Rudolfinum

北京四合院画廊 夏季艺术家群展

四合院画廊,ARCO 03,西班牙马德里

“陌生人:首届ICP 摄影与录像三年展”,纽约国际摄 影中心

巴黎—北京,Miriam与Guy Ullens收藏博览会,法国 巴黎Espace Cardin艺术中心

2002

“再阐述:中国实验艺术的十年”,第一届广州三年展,广东美术馆“首届广州当代艺术三年展”,广东美术馆,中国广州

2001

“男人、女人、机器”于伦敦关注中心艺廊

“下一代” 于巴黎阁楼艺廊。

“当代中国摄影”法国巴黎LOFT画廊

1999

“爱:中国当代摄录影艺术”,东京及纽约立川艺术节

“稍纵即逝:二十世纪末中国实验艺术”,芝加哥大学 史迈特美术馆,美国

1998

“当代中国摄影” 于Stadtische Kunstsammlungen Chemnitz及Kunsthalle Darmstadt

1997

“当代中国摄影”,德国柏林Neuer Berlinger Kunstverein

文献

《刘铮专访》,作者Maggio, Meg,《亚洲艺术新闻》(2002年7-8月)

《国人:刘铮独白》 《国际摄影师》第58期(2001)

《拍摄畸形:刘铮和他的“国人”系列摄影作品》,作者吴行,《大众文化》,第13卷,第3期(2001)

Du杂志,苏黎世,第721期,2001年11月

《国人:刘铮摄影》北京:龙工作室(2000)

《刘铮摄影中的人、魔、神》,作者Goodman, Jonathan,《摄影艺术》,第4卷,第3期(2000年1月-2月)

《中国新照片》,《国际摄影师》第41期 (1998)

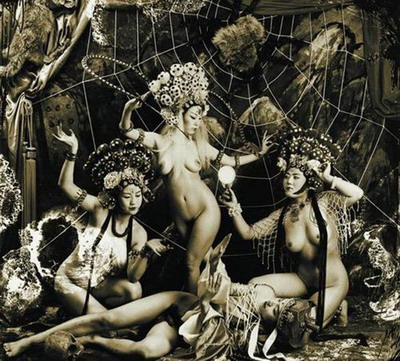

刘铮毕业于北京理工大学工程光学系精密仪器专业。曾任《工人日报》摄影记者,这期间,他拍摄了很多事故、尸体,保留了对人体的兴趣。 成为艺术家以后,刘铮带着幽默和诗意的挑衅创作了新版本的《西游记》,一部中国的文学名著。在非常著名的系列《三界,意识的三个层次:天堂,人间,地狱》 中,摄影师用黑白片拍京剧演员。他们不是在唱戏,而是在前台交欢,激情地享受,其他人物似乎对这样的做法不以为怪。黑白画面,近乎旧黄色,服装艳丽,不太 可能的场景,极度兴奋的美丽的面孔,完全能勾起人的色情幻想,又使画面有一点仙气。

1997 辞去公职成为自由艺术家。主要作品包括:《国人》、《三界》、《惊梦》、《自拍 selfie 》等。其中《国人》、《惊梦》由德国史泰德出版社出版,是中国极少数在世界摄影艺术领域产生影响的摄影艺术家。1996 年创建《新摄影》独立艺术杂志、率先在国内推广和传播观念摄影艺术。2013 年创建蝴蝶效应摄影艺术机构,策划和主编《中国当代摄影图录》(丛书)项目。2017 年开始拍摄《中国影像志》(丛书)项目,着手中国传统文化遗存的考察和记录工作。推出“新文献摄影”概念。做为中国当代摄影的重要代表人物受到摄影界和艺术界的广泛关注。

艺术家作品

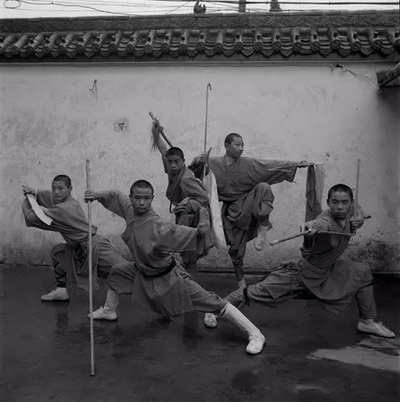

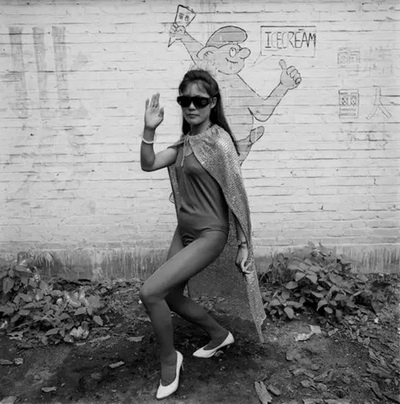

《国人》 系列

至今为止,刘铮的摄影只有一个主题:中国人。出现在他的这个庞大作品群《国人》中的种种中国人形象出处繁多,既有出现在传统文化样式如京剧中的戏剧人物形象与现代文化装置如博物馆中的泥塑人物,也有来自当代中国社会各个层面的人物形象,如囚犯、僧侣、劳动者、村民、童工等。

此外,这个作品群中还出现了不少从传统审美观与价值标准看不宜入影的奇奇怪怪的世间怪物,这当中甚至包括了尸体与畸型儿标本。刘铮以此象征他心目中的中国文化传统与心理的暗部。这些“国人”们往往以怪诞、荒谬、阴冷、愚昧、丑陋、无奈、笨拙甚至是凶悍的形象出现在人们面前,令人在悚然之余感到阵阵现实的错愕。而在这些人的身后,则还分明拖着一道长长的挥之不去的中国传统文化的阴影。

这些中国人形象来自不同的社会阶层,拥有不同的文化背景,身处不同的现实状态,但是,他们又确确实实是这片土地、这个文化的产物,是这个文化的具体得不能再具体的成果。而刘铮就以如此具体、丰富的中国人形象,精心地将历史与现实组织于一个又一个幻想与现实相互拥抱、浪漫与现实不分彼此、日常与超日常比邻而居、历史记忆与事实真相纠缠不清的画面中,建构起他个人与中国历史和中国现实的关系,由此展开关于历史与现实的复调演奏。同时,他也通过摄影探索与重新建构历史与现实的关系、摄影与记忆、摄影与现实等的各种关系。

如果对西方摄影史稍有了解的话,我们会发现,在刘铮的作品中可以找到刘易斯·海因(Lewis Hine,1874-1940)、奥古斯特·桑德(Auguste Sander,1876- 1964)、黛安·阿巴丝(Diane Arbus,1923- 1971 )与乔尔-彼得·威金( Joel-Peter Witkin,1939- )对他的摄影风格的影响痕迹。 肖像摄影家桑德与他的被摄对象的正面相向的影像方式,阿巴丝与威金对诡异事物、对最直接地联想到生死的畸型现象的热衷,以及阿巴丝的正方形构图的运用和威金对底片的刮擦痕迹,都曾经在刘铮的作品中获得了不同程度的响应。

但是,这是不是就可以据此说刘铮是一个没有独创性的艺术家了?我想,我们不应该只以风格学意义上的表现的对应关系来判断一个摄影家的独创性的有无。刘铮作品中的与上述大师们的表面相似之处,既是一种基于对他们的风格特征的自觉认同前提下的接近,同时也是一种必然的接近,这是基于他对于自己的主题与摄影的本质的透澈理解的前提下的必然的风格趋近。从这个意义上来说,风格是否相近的问题已经没有意义。值得探究的是,他选择这样的表现风格是否成功地表达了他所要表达的。

《国人》是一个完成度很高的作品。这个作品可以说是到目前为止运用摄影方式对中国现实与文化进行魔幻描述与深刻反思相结合的较为成功的探索。其成功之处在于,刘铮毫不拘泥于现实与虚幻之间的界限,也不为观念摄影与纪实摄影的分类所束缚。他自由自在地将他的揉合了幻想与真实的中国人影像置于中国文化设置的“三界”之中,以记忆与身体为焦点,对位了中国当下的疯狂而又错谬的现实情景,同时又将现在、过去与未来联结在一起,穿越了历史的时空而将现实历史化,将历史现实化。

可以肯定,对他来说,只有以这种不为样式与真实性所束缚的表现方式才能完整地表达出他对中国文化的本质与中国人的民族心理的独特思考。同时,通过这些嘻笑怒骂皆成文章、真假杂陈浑然一体的作品,刘铮使关于国人的一切美好想像黯然失色,使人们对这个文化的残忍、阴暗的一面大开眼界。这既极大地丰富了中国人的定义,也表现出他对中国文化的独特思索与立场。

《三界》 系列

刘铮:观念摄影二十年的远行

作为中国观念摄影从萌芽到成熟的见证者与身体力行者,刘铮几乎最早的奠定并开创了观念摄影在中国呈现的最基本思路和表达方式,视野开阔、内容庞杂,与生活息息相关却又跳脱生活引发深思,近乎客观表现却又饱含观念象征。从刘铮选择摄影算起,至今已有二十余年,在这二十余年中,社会在变化,摄影亦在变化,或期望回归自由生活、或慨叹于中国摄影发展现状,刘铮做出了离开摄影工作的决定,但这对于他本人来说更或许是从未进入亦从未远去。然而,不可否认的一点则是他所开创的中国摄影的新尝试和努力依然会影响当今对于摄影价值的判断。

Hi艺术=Hi

刘铮=刘

如果谈圈子,就没有进步

Hi:从最初北京理工大学工程光学系精密仪器专业转入对摄影学习的原因是什么?

刘:光学精密仪器主要是指军用上的遥感设备包括航空照相机等,与摄影也是有很多关系的。正好在大二的时候又开了摄影课,虽然是选修课,但对我的影响还是很大的,因为我从十几岁开始就一直在画国画,我觉得摄影中有很多国画做不到、实现不了的东西,并且我能够在摄影中找到一种可能性,因此从那个时候我开始了摄影。

Hi:毕业后到《工人报社》工作也是为了更好的接近摄影吗?

刘:那时候是新闻摄影,而且在那个时代做新闻摄影可以说是中国摄影最好的归宿了。我就想做一个好记者,但后来发现中国并不需要什么好记者,所以我就离开报社了。

Hi:观念摄影概念的雏形大概出现于什么时候?

刘:从有意识的进行摄影创作开始,应该是“国人”系列创作后一年左右的时间里。我在1994年、1995年时有非常强烈的想摆脱所谓现实或纪实摄影工作的愿望。

Hi:同期与你有相似思考的还有谁?

刘:同期有同样思考的还包括荣荣,我们两个人是一直坚持走过来的。1996年我们创办了《新摄影》杂志,开始有更多的朋友加入进来,但大部分都是画家。我觉得摄影没有圈子可言,在中国如果一谈圈子,就永远没有进步了,这是中国艺术的一个大问题。我为什么要离开摄影,也是想离开所谓的圈子影响,脱离所谓的当代摄影。我对圈子没有任何兴趣,而是要按照内心去自然生活,不要堕落。

Hi:1998年创办的东方影像工作室从事的工作是什么?

刘:那时主要是想推动摄影各个方面的发展,包括对外的交流、展览,甚至是帮大家卖卖作品等。

唯一的区别是时间不同

Hi:“国人”系列作品的创作思路是怎样的?

刘:“国人”其实就是按照一种正常的眼光开始创作的,去掉了所谓的意识形态、沙龙的审美情趣。正好当时也接触学习了很多西方先进或更加正常一点的价值体系,然后就开始有意识的去创作了。

Hi:西方的价值体系具体是指什么?

刘:主要是学术体系。摄影源自西方,但在中国却是被忽视的、断层的。我们借助西方学术体系重新认识摄影的技术、摄影的功能,从而进行各个方向的探索和研究。中国摄影其实也是从那个时候开始恢复的。

Hi:后来创作的“三界”、“惊梦”等系列作品与“国人”有何不同?

刘:“三界”是我对观念摄影创作愿望最强烈的时候拍摄的,是拍摄了两年“国人”后停了一年创作的,之后我又将“国人”继续拍完。但是我不认为这几个系列作品之间有什么区别,只要是我拍的,人们一定会从中找到它们的共同点,不管是现实也好,文化、历史也好,我都有自己的一些考虑,在相互融合中进行。如果说有区别,那就是拍摄时间不一样。

Hi:你怎么看你作品中的“导演”角色?

刘:我觉得我摄影里根本没有“导演”,这些都是不存在的,是被杜撰出来的。

Hi:通过这些年的摄影工作,你对中国观念摄影的发展现状如何看待?

刘:我对这方面关心的很少,我只关心我自己的作品,对于那些乱七八糟的就是尽量少受他们的影响,少受他们的毒害,毕竟人跟人是不一样的。至于市场,则是我最不愿意面对的东西。摄影在当下社会的地位变得十分低贱,太乐观的、如鱼得水的,那一定是扭曲的。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。