张小涛(Zhang Xiaotao)

简历

张小涛,1970年出生于中国四川

1996年 毕业于四川美术学院油画系,任教于成都西南交通大学

2011年至今任教于四川美术学院新媒体系

现工作生活于北京、重庆

个展

2011年 萨迦,白盒子艺术馆,北京,中国

2010年 《流行病毒学》广东美术馆,广州,中国

2008年 《微观叙事》伊比利亚当代艺术中心,北京,中国

2007年 重生 北京大学赛克勒考古与艺术博物馆 中国

无止境的欲望 马德里Dolores de Sierra画廊 西班牙

夜 原弓艺术机构Artra Space 上海电子艺术节 中国

2006年 美丽的混杂 深圳何香凝美术馆 中国

惟观神采 上海升艺术空间 中国

2005年 幻景 卑尔更3﹒14国际艺术基金会 挪威

梦工厂·垃圾场 东京画廊 日本

幻景 M.S.Ciurlionis国立艺术博物馆 立陶宛

2004年 梦工厂·垃圾场 北京东京艺术工程 中国

2003年 唯物主义的糜烂 巴黎阿基阿妮基画廊 法国

2002年 欲望 Kunst Akademie Muenster 德国

2001年 梦里的花儿 东京画廊 日本

放大的道具 北京程昕东国际当代艺术工作室 中国

2000年 快乐时光 巴黎阿基阿妮基画廊 法国

虚构的影像 奥克兰亚太桥画廊 美国

快乐时光 慕尼黑哈特曼画廊 德国

联展

2008年 时差:中国当代艺术新力量 玛吉画廊 西班牙

2007年 从西南出发 广东美术馆 中国

我们去上海 北京现在画廊上海站 中国

中国细语 奥沙艺术空间 中国香港

新西南当代绘画 成都K画廊 中国

三言三色 首尔UM画廊 韩国

第三届贵阳双年展 贵州贵阳美术馆 中国

从新具像到新绘画 北京唐人当代艺术中心 中国

诱惑的艺术—从埃贡·席勒到安迪·沃霍尔 Minoritenkloster Tulln 奥地利

突破视觉 曼谷当代唐人艺术中心 泰国

中国现在 阿姆斯特丹Cobra现代美术馆 荷兰

七座高原 Ming Art Gallery 北京798 中国

动物凶猛 韩国墨画廊 中国北京

浮游—中国艺术新一代 国立现代美术馆 韩国

透明之局 西藏艺术博物馆 中国

重构的世界图景 成都K画廊 中国

后先锋—中国新艺术的四个方向 Atting House 中国香港

The New Literati 奥沙艺术空间 新加坡

工作进展中 北京东京艺术工程 中国

超越图像—中国新绘画 上海美术馆 中国

阅读深圳 深圳美术馆 中国

2006年 江湖 纽约TILTON 画廊 美国

城市的皮肤 深圳美术馆 中国

内伤 意大利MARELLA画廊 中国北京

诗意现实:对江南的再解读 南京南视觉美术馆 中国

转世魅影 SAMMLUNG ESSL美术馆 奥地利

虚虚实实 HEYRI艺术基金会 韩国

画幅决定态度—首届5X7″照相双年展 山西平遥 中国

装修OACT 深圳OCAT当代艺术中心 中国

超越的维度 南京四方美术馆 中国

绘画路线图2 北京东京艺术工程 中国

首届中国当代艺术年鉴展 北京中华世纪坛美术馆 中国

共同连线 北京华艺沙艺术中心 中国

歌颂我们美好的生活 北京第二届宋庄文化艺术节 中国

变异的图像 上海美术馆 中国

2005年 中国当代绘画 博洛尼亚银行基金会 意大利

居住在成都 成都现代美术馆 中国

第二届布拉格双年展 布拉格 捷克

未来考古学—第二届中国艺术三年展 南京博物院 中国

观念艺术—中国当代绘画 澳门塔石艺文馆 中国

2004年 被禁止的感觉?—中国当代艺术中的情色话语, 密特朗国家文化中心,佩里格, 法国

中国今天的绘画—INFELD文化之屋,维也纳,奥地利

中国影像绘画,北京季节画廊,北京,中国

亚洲工厂,博洛尼亚现代美术馆,博罗尼亚,意大利

花家地,北京季节画廊,北京,中国

中国绘画中的新视点,MARELLA 画廊,米兰意大利

人造的快乐,墨尔本RMIT美术馆,墨尔本,澳大利亚

居住在成都,深圳美术馆,深圳, 中国

美术文献提名展, 湖北美术文献艺术中心,武汉,中国

2003年 第三届中国油画展,中国美术馆,北京, 中国

再造798, 798厂,北京 中国

被制造的快乐, 酱艺术中心,北京,中国

左手右手—中德当代艺术交流展, 798时态空间,北京,中国

摸也摸得,摸也摸不得,798料阁子,北京, 中国

蓝天不设防, 798时态空间,北京 中国

影画派, 北京师范大学,北京, 中国

亚洲拼图, 香港文化艺术博物馆, 香港,中国

虚幻, 香港63博物馆, 广东美术馆, 中国

图像的图像, 深圳美术馆,深圳, 中国

两点的链接, 东京画廊, 东京,日本

2001年 上下左右—女性主义及其它, 成都现代艺术馆,成都,中国

重新洗牌, 深圳雕塑院,深圳, 中国

中国神话, 易典画廊,上海, 中国

梦—中国当代艺术展, 大西洋画廊,伦敦,英国

过渡中的青年, 何香凝美术馆,深圳, 中国

2000年 转世时代—2000年中国当代艺术展, 上河美术馆,成都, 中国

2000’当代艺术国际交流展,江苏省美术馆,南京, 中国

梦和画意之间—1900年至2000之间的维也纳, 卡朋伯格美术馆,明斯特,德国

1999年 上河美术馆99’学术邀请展,上河美术馆,成都, 中国

99’南京当代油画交流邀请展,南京师范大学,南京,中国

1998年 美女与野兽,春夏翰墨画廊,北京,中国

1997年 都市人格组合展, 西南交通大学,成都,中国

艺术家作品

布面油画作品

布面油画作品

布面油画作品

布面油画作品

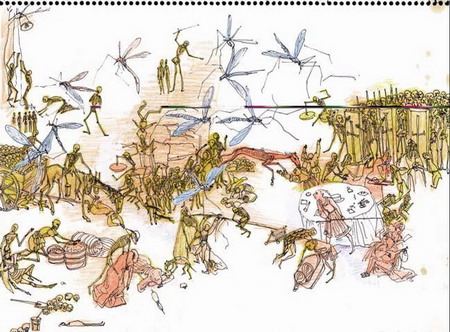

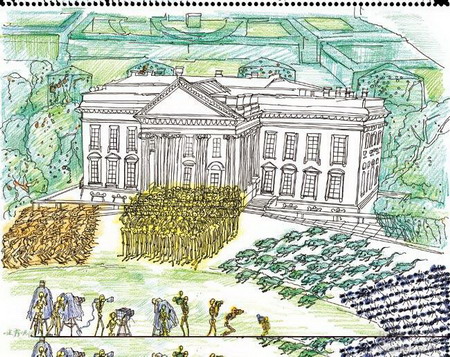

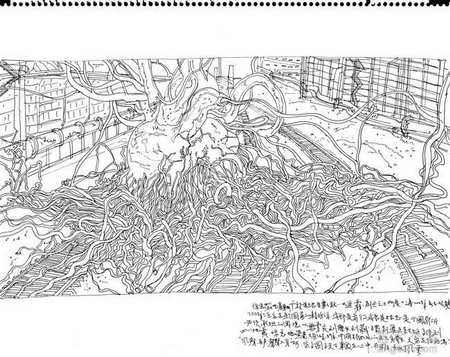

《迷雾》草图

《迷雾》草图

《迷雾》草图

《迷雾》动画截图

《暴雨将至》 装置

《迷雾》摄影装置

《Night》展览现场

《Night》展览现场

《Night》展览现场

[视频]张小涛《萨迦》

http://www.tudou.com/programs/view/dXeJYULX1f8/

访谈一 “我试图做跨文化的偷渡者……”

时间:2007年5月24日

地点:北大文博学院

人物:徐天进、原弓、张小涛

整理:康栏蓝

徐:昨天刚拿到你的图录,我感觉它像是一个社会学的论文集的论述。我跟原弓商量要做一个系列的活动,对我们来讲是从古代出发与当代交流的碰撞。

张:我的工作也是用古典的精神和当代的方法重新编码今天的文化现实。

徐:你文章里面经常提到的一个词“历史的文脉”,这是我们有共鸣的地方。我们做展览的一个大的背景就是定位在古今一体恒久当代。我们现在是人为的把古代当代隔离开,然后把中国和外国隔离开,是封闭自己的一个东西,对我们做考古的人来讲,虽然研究的对象一直都是古代,但把思路打开以后,直到现在,才发现古人与今人不仅相似,而且没有变化。形式变化太多了,人思考的终极问题,仍在思考,我觉得古代和当代没有什么区别。

张:我觉得学科之间需要这种融合,包括政治、历史、文化的变异和延续,如何面对全球化,本土化以及现代性?通过对这些问题的讨论,或许对未来更有启发性……

徐:当我们用现代的艺术形式来表现当代社会问题的时候,好多问题是历史的问题,几千年以前一直存在。

张:我们也想用视觉图像语言今天的文化现实,后来人的考古可能是视觉考古,包括文本,图像的物质化。比如我们全球化交流以后,变异出新的基因,它可能不是简单的学西方的,或者社会主义的系统,也不是传统的系统。

徐:上午在社科院看到一本书跟你要表达的思想太接近了。

张:2004年我做的个展《梦工厂·垃圾场》,就是在关注社会剧烈的变革当中,个人的精神历程。那种矛盾性和冲突性,是在废墟当中的重生。把我关注的微观视点放在一个物质化背景里边,从毛时代到现在的全球化经济,找一些典型的个案。我为什么会选重钢和世界之窗,让动物进入钢厂,用白骨来炼钢,炼出来的钢再生产飞机大炮,动物在里边打仗,可能有现代化的隐喻,比如代价和伤痛。最后是动物荒诞的把它再拆掉,这是“六道轮回”的时空观。在废墟上再建世界公园,再建集约化加工工厂。自由经济对社会主义历史遗产与政治经济全方位的颠覆,我的源点是来自《帝国》的概念,是全球化对今天中国的文化、经济、艺术、政治的改变,我们得反思在后社会主义中什么已经死亡?什么依然存活?我们不得不追问我在哪里?世界在哪里?我要用作品重现这个崩溃的过程和重生的过程。

徐:我对你的作品的体会就是要颠覆、破坏、或是批判一些东西。你能不能在这之外还进一步表现你的理想?

张:颠覆的工作在八十年代做的比较多,今天是建构,我谈的是崩溃之后建构、重生、在废墟上重建。八十年代当代艺术主要是和体制对抗,那个时候国家主要处在经济和政治的转型开放时期,问题集中在一个简单的二元对抗,今天在全球化背景下面对的问题远远不止是简单的政治问题所能涵盖的,今天制度本身也在变化,可能既是文化的修复,也是心灵的修复,可能在文化的基因里面有一些基因的重组,基因超乎我们想象的强大。我读黄仁宇的《万历十五年》,感觉晚明和今天是惊人的相似,包括经济的增长、世俗的纵欲和乱伦、道德的崩溃、政治的迷茫、知识分子丧失终极追问的东西。我正在制作一个动画电影《迷雾》,我会把藏传佛教里面万水千山的宗教状态用在今天物质文化社会里的对比上。我觉得中国文化里面有一种基因,有一种修复能力,具有现世感,这是一种世俗的恢复能力。

徐:中国这个国度的自我修复能力还是非常强的。因为中国历史上这种大的变化,还是很多,不只这一次,比这个更激烈。从秦到汉也是巨大的,从汉到唐,从唐到宋,都有非常大的变化,但好多根本东西异常的坚强。

张:荷兰性学家高罗佩著有《中国古代房内考》,他通过考查中国古代的性文化,发现中国人的性文化是重和谐天道,是平衡的。中国的文明几千年没有崩溃,还在绵延,中国文化有着惊人的修复能力,这和在其它学科里研究所得到是相似的答案。

徐:我们讲的四大文明,只有中国的文明在一直延续,其他文明都是中断的,中国没有,尽管若干次朝代的更变,但它有一些根本的东西没变,这是一个很值得思考的问题。这个很关键的地方可能跟我们以农业,以血源为根本有关,在结构方面有很大的关系。就像一个家庭一样,好多时候兄弟之间会打架,会翻脸,但有外人侵入时,他们会一致对外。

张:这种情况最根本的还是文化的崩溃,大学是精神的殿堂,高校在今天能守住精神的很少,中国大学今天已经太多变成了公司,已不再代表精神的殿堂,这个是全球化改变所致。我前不久看到德国《时代周报》谈到研究一些中国的数据,他们得出一个结论:“中国在自信和毫无批判之间不得不进入全球化,世界在一点一点的被中国化”。中国从劳动密集型加工到高端的信息产业都能做,而且成本极低,在21世纪中国最不缺的就是人才。中国对全球所具有的穿透力和爆炸力都是巨大的。德国学者的数据不是简单的得出反华或是亲华的结论。当代艺术也出现了这种情况,可能在中国文化界成了一个敏感的细胞,它反映经济的高速增长。当代艺术发展到一定时候,就和经济有紧密的关系,经济来认同它。今天可能有一种同步性。有一种自觉在里面,大家拥有物质以后,可能会超越肉身,去追求自由。这不是物质化轻易就能全洗掉的。文化的DNA是超出我们想象的绵延和强大。

徐:当代艺术在这个社会中有它存在的特殊性,艺术对社会的关注,原来是纯粹为艺术而艺术,现在它是要介入到当代社会问题的讨论,要表达思想。当代艺术是政论,是入世,而且具有批判性。在北大做是很合适,它不只是一个艺术展,也是一个学术讨论,学术的一个碰撞和讨论。你要表现的东西,希望我们社会学,人类学等能够介入,一起来讨论你关心的问题。

原弓:看你的画,有时候会被带入到你的意境中去,好像是我们在考古现场刚刚揭开的时候,有一种考古的观念在里面。你的作品具有后现代主义的广泛特征,站在各种“现代”主义的对立面,形成悖理的风格,人们很容易被动地接受你表达的内容和表达方式。但对你的一系列作品《有新娘的动物世界》、《避孕套》、《水晶》、《暴雨将至》、《蚂蚁搬家》、《旅行》、《后窗》、《青山溪远》、《溃烂的山水》等进行宏观观察之后,就会发现你的作品确实是一种“建构”,是用实证主义进行的模型建构,就像用抽象的模型去解释世界,这样我们就不得不采用主动的方式,用后现代主义的原理去释读,以避免掉入你的“视觉陷阱”。

张:我希望我的工作有一种视觉考古,希望后面的人在我的画里能得到一些信息。就是视觉编码,让后来的人能够去解码今天我们在这个巨变的时代中个人的精神痕迹。

徐:对当代问题的观察,对历史的反思,希望在我们展览里面有一个清晰的体现。每一个艺术家的展览都有一个明确的问题,解决或是提出问题。解决问题我们不指望,只需要指出一个思考问题的方向,或者是我们说的崇高一点,打开了一扇窗,了解人类自身的一扇窗。

张:这次我想要做一个Super-text,而不是一个Catalogue,这种文本有一种深度的理解和阐释,不是画册的概念。

徐:图片可能都不是最重要的,通过讨论形而上的问题。原弓的想法特别好,要做一个系列的、持续的,只有这样影响才会扩大。费老提到的文化自觉,就是要重新寻找我们的座标,我们当代的一个座标?我们中国的一个座标?

张:当代艺术本身就是具有社会学特征的,不只是美学和哲学的系统,需要更广泛的学科交叉才能产生新的知识和技术。

原弓:让艺术家在北大来做展览,不仅仅是借北大博物馆的空间和人文环境,还有跨学科的思考角度。我也希望在与各个领域的交流当中获得启发。我发现当代艺术家与社会其他精英有很大的隔膜,关键就是缺乏交流。因为缺乏传达,导致了某些作品只是在浅显的社会学及哲学层面徘徊,甚至是商业化模仿。我希望打开这扇沟通之门,在不同学科的交叉紊乱中寻找冲突的缘由,产生艺术创作的新动因;在讨论中发现矛盾之美,产生当代艺术发展的新机缘。让跨学科的知识渗透进来,发生作用。

徐:在北大做这个展览是一个很好的平台,在这里面,比较容易引起共鸣。

张:不在空间的大小,而在精神的张力。伟大的艺术很神圣,是要让你跪下去的!其实古典精神能修复当代很多的疑难怪症,古典很祥和,当代太焦虑。我用蚂蚁和蜥蜴这种具有预言感的动物来表现人的共通性,我要的就是时间摧毁一切物质的过程中产生的变异,就像中国的社会,千军万马一个巨大的垃圾场,把死亡分解掉了再重生。死亡以后是烟云,它是美丽的,以前是动物,我现在回到人类的普遍方法,可能是历史的观察点,我可能用在我的画里面,有种藏传佛教灵魂和精神。这是我多年以前拍的骷髅照片,现在才有感觉做成作品,还是来自心里对问题的认知程度,可能心里的东西出来了,名字叫《白云溪山》,就像我画草莓一样,我把草莓画成像云烟像山水,把物质抽象化,转化成另外的世界,看我的骷髅可能是“空”的东西,可能看到时间的印记在里面。

徐:第一次看到你的蚂蚁的时候,我可能跟你的想法不一样,我觉得人观察蚂蚁仿佛就是有一种像蚂蚁的人在看人,和我们人看蚂蚁相似。人读不懂蚂蚁,或者是能读一部分,比如搬家,把食品拿回家,我们对它们的社会基本不了解。最简单的就是我站在高楼看路上的车和行人,其实也看不到,具体的只有抽象的点点……

张:高架桥下面全是川流不息的蚂蚁,车是流动的棺材……

徐:我从这里感觉到我们生活在当代,但对当代的陌生,有时候是存在的,也许当代人的生活就是无方向的,或者是集体失忆或是失去方向。我们对当代的思考,可以问好多的问题,同样,我们对当代的认识和对古代的认识差别不是很大,现在周围充满了不真实,看到发生的不一定是真实的,最典型的是媒体,我们看到表述的东西是一回事,实际的意义是完全的另一回事,在这样的情况下,我们对当代会有多少客观的认识?都是从蚂蚁和现实状况的相似性的角度来讲。

张:《暴雨将至》是我2006年的作品,画的是将下大雨,蚂蚁集体往上涌动。这和我当时读《万历十五年》的心境和思考有关,一个时代即将崩溃,那种悲悯的力量,让我清醒。

徐:在汉民族的生死观里,有一句话叫“视死如生”,在这样的一个观念背景下面,我们有一个厚葬的习俗,把死人生前用的各种物品全一起埋葬。欧洲也好,中国也好,因为宗教而留下了大量的艺术品。还有就是人对死的观念,古人认为死只是到了另外一个世界,叫他界。从此岸到彼岸,衣食住行都还需要,所以会有军队和文武百官跟着走,形成我们现在看到古墓的图景。

张:在后面我要做的作品是把工厂拆成一片废墟,然后把工厂装修成花园,再把工厂重建,这是肉身的概念,这房子也是肉身,蚂蚁成了万物主宰者。有其它动物建成的流水线,造出坦克大炮来互相残杀,再拉回钢厂里面去炼钢,一切都在循环之中。

原弓:你所提到的工厂—废墟—花园—重建工厂、战争以及互相残杀这些过程,从某种意义上讲,这种作为肉身概念的战争,俨然成为社会进化的动因,使法治化程度较高的社会把低法治能力的社会淘汰或重新整合。

徐:这种循环在古代有很多象征意义,一个是知了,知了过了夏季,冬天就进到土里面去了,第二年春天又出来,夏天开始鸣叫,秋天又入土了,它就是一个轮回的过程。汉代的时候有玉的知了放在嘴里,这就是一个轮回。还有蚕和蛇,它们的生长过程也是一个轮回。

张:我早期画的避孕套系列里有金鱼。后来德国评论家问是不是鱼有多子的含义,我感觉性是一种又美好,又痛苦的东西,它是矛盾的统一体。今天我就是通过动物生命和死亡来贯穿画面。

徐:古人可能跟你观察的角度差不多,他对知了、蛇、蚕的观察,在这里面得到了对人自身生命的一种感悟,把它作为寄托,然后制作这些东西。以后我们把你的有关古代象征意义的东西拿来比较看看。

张:我还有一层含义,比如霉变的一个蛋糕,文学性成为了一个欺骗的视觉陷阱,别人问我是不是隐喻一个社会,其实我想说的是时间。可能表征它有这个指向,可能对应了物质上的一种心理感应。比如我们在公园看蚂蚁,看动物的分解,就像看天葬一样。关键是你在图像的下面看到了什么?

徐:绘画语言方面,你的作品非常好,看草莓的霉变过程,很有震撼力。但架上绘画看起来就有点脏,脏也许对人的视觉冲击力会更大。比如我们看北京的黄沙天气就会有冲击力。

张:我下一个片子可能比这还要重,我敬仰那种精神和灵魂的召唤。在城市当中,在现代化的道路当中,我们如何平衡精神和物质的关系?有很多的冲突和矛盾。

原弓:物质的追求最终就是迷茫。作品中草莓霉变的过程跟我们追求的基本上是一样的。你所提到的那种循环其内在动机是追求永恒和不朽,抗拒流变,因此它所表达的是本质的世界。然而循环观是在转变中保持同一永恒的可能性,你所阐述的在物质层面上来说,其实就是“变是永恒的不变”。我们经验中的变化被解释成那些永恒原理。这样一来,看似复杂的道理也就变成简单的排列和组合,事件的时间性和历史性丧失了它们的基础性意义,从而使我们的眼光投向了精神。

徐:当人的基本生存条件得到满足以后,人还要干什么?

张:全面物质化会崩溃,会有代价的!中国的现代化代价很高。

徐:你要去西藏,我特别推荐去萨迦寺,那里的废墟很有震撼力。

张:我要去拍“晒佛节”,在我的动画电影语言中我会用动画来还原人类的精神追求,用交互感应的镜头来置换现实和历史的片段。我的语言源点不是来自于西方,我受过西方的影响,能融汇其中。比如死亡,我可能从象征主义,或者是早期的现代主义文学,如卡夫卡、波德莱尔的未来美学来表现,更多的是来自于隋、唐、宋时期的四川大足安岳石刻,它那种现世宗教感,宗教的世俗化表现,人神共处的和谐世界。这种艺术语言的感染力,我可能最终是借用了这些语言元素,“屋漏痕”,我就在时间里面读到了千年的信息。我看到的唐卡,看到蚂蚁把虫子分解的一样,那就是千年不变,蛋糕也好,我早期画避孕套、春宫画。很多人说这是色情,其实是语言的悖论、迷宫,我一直在追问千年时间的痕迹。我今天谈到现代化的代价,比如物欲对人的摧毁,对知识分子信仰的改变,对个人信仰的蚕食。你会对文化有一个很有力的,坚定的判断。该建构什么?该批判什么?我试图做一个跨文化的偷渡者……

徐:你的感觉是对的,在自然时间面前,人就是蚂蚁。你怎样来表现时间,的确是很大的一个话题,什么都比不过时间。

张:这几年我思考的全球化,中国现代化的代价及其反思,我发现我可以用死亡与生命来链接不同的结点,它是非逻辑性的,非理性的,它的暗线是有逻辑的,表征可能呈现的是乱码符号,在乱码里面有很多独特编码,在这些不同个案里,怎么用微观视点建构语言的世界。

原弓:小涛做当代艺术是有逻辑性的,一般的艺术家往往是靠直觉,而他是在同时推导或证明两个互相矛盾的命题,从悖谬中寻找真理。

徐:什么时候去参加我们墓葬的发掘,我们现在挖的墓大概是公元前一千年左右,从现在的地面下去十几米,埋得很深。

张:好啊,我很有兴趣!

徐:同样的话题,我们可以用不同的表现形式来表达。不一定直接表现在你的作品里面,内容能感觉的到。

张:今天在博物馆看到的藏传佛教高僧头盖骨上鑲的佛像,震撼人心!

原弓:这是一种智慧,当一个人追求物质到极致的时候,最终把物质转化成精神。藏人也许就是掌握了这种密码,你死了以后,你所有的理想都可能向你相反的方向发展。假设死亡是你拥有物质的最高点时,如果你够机智的话,一下把物质转化成精神的东西,这就是大成就。像柏拉图说的:肉身不要被重复的肉身化是最好的,而是将肉身直接留在精神的境界。假如我们要真正地保持不朽,仅仅是肉身的循环和再循环是不行的,真正要紧的是坚守住没有任何流变的精神本体。世界充满流变,它所遵循的铁律在精神层面的不变,支配着变化着的世界。

徐:还有一种现象跟这个话题有很大的关系,比如汉代的时候有一种金缕玉衣,人死了以后全身用玉做的衣服裹起来,七窍都用玉,其实是希望它不朽,但这是徒劳的。当玉衣被揭开的时候,里面就是白骨。人有对自己认识不清楚的时候。我们挖出来时,肉身都不存在了,像玉或其他的高级艺术品都完好无损。

原弓:我明年还会与陕西博物馆和北大文博学院合作进行一个活动,某种程度会产生一些影响。现在我们皇家墓室里面的壁画,以前在修复保存方面还存在很多的问题,大量的国宝就像草莓一样在霉变。我希望让当代艺术家去参与其中一些工作,来拯救古代的艺术,而不是让企业出钱。同时也要拍成纪录片,对这个事件做一个记录。过去,有不少名门望族的后代将家族收藏低价折售给他人,同时没有获得很好的保护。因此,每个人都应该在适当的时候将自己的收藏捐给合适的机构,让这些艺术品能够很好的保存下去。在民间是如此;对国家而言,也需要民间、尤其是艺术家来保护古代文化的传承。你相信你的儿子,但你不一定能够相信你的孙子和他们的后代会代代传承。

张:我们如何看待自己的传统,是尊重还是漠然?我把蛋糕,草莓放在里面,都是物质,都朽了,“尘归尘,土归土”。物质是这个时代的表征。

徐:从好多角度来讲都有很多的意义,最简单的意义就是拯救我们自己的遗产。由艺术家来做比企业家做,更有社会意义。

徐:希望通过这个过程自己得到学习。

俆:从历史上看这是唯一的出路,多少收藏家到后面东西全都没了。

徐:我们讨论的是普遍的人类的话题,我希望通过这样的一个形式,去认识人本身的时候,不要有时间和空间的界限,也不要有西方、东方、古代、现代的界限。实际上一百年以后,我们当代的就成为历史。你刚说的视觉考古,两百年以后看张小涛的作品,它就是对当代的一种解读。

张:符号是短暂的时尚,时间的绵延更有意义。

原弓:时间就是权力 这对于一切文化形态的时间观而言都是正确的。生存的解释权看起来像是由我们自己支配,其实时间支配着所有的人。现在我发觉好多单独做符号的艺术家,时间正在吞噬他们的年轮和才华,已经失去艺术追求的根本,实际就像做广告。他们会有个人效益,但没有太大的社会意义。

徐:我看到你的文章里面也谈到了对798的批评,现在商业气太重了。

原弓:寻找符号容易,要完善一个自己的思想体系不是一件容易事。

徐:不用符号也对,所有的东西都是有连接的,脱离自身的系统,单独的一个符号,是一个很片面的东西。我们做考古也是这样,我们捡到一个很碎的陶片、一个古器、一个石器,我们马上要判断它的年代和制作的工匠,因为不同的文化之间陶片的存在形式是不一样的,那么这个时代的民族都可能要在这里面阅读,所有的东西看起来都没有关联,实际上综合起来是反映了一个整体。我们说图像的考古实际上也是这样的,就是看东西。它跟历史学不一样,历史学是读文献,考古是读实物。

原弓:考古学主要是研究过去的社会,没有社会学,你是做不了考古的,然后你在做考古的过程中,一定会牵扯到古代哲学,包括一些心理学的问题,考古是一个很大的学科,涉及到很多跨学科、跨文化的领域。这有点像当代艺术的做学问。不同的学科理论事实上是相互补充的,通过对他们加以综合,就能全面解释社会现象。

徐:考古学与当代艺术有一个共性的认识,当代艺术圈很小,考古也是这样。还有一个就是社会对这个学科的误解,他们认为考古就是挖宝,考古肯定不缺钱,这是一个误解,然后对当代艺术的误解,认为脱光衣服在个地方拍照片就是当代艺术。这些是公众对学科的误解。

原弓:我要把这两边被误读的朋友联系起来,其实古代很当代,当代也很古代。

张:我最近在想一个人类的普遍经验,抛开宗教、政治、经济、文化,单一学科的观点是不是有一个最恒定的价值观?

原弓:它肯定是很单纯的,很简单的,它终极的道理是一样的。

徐:你们关注当代社会,关注人。其实考古也是关注人,东西说的也是人,东西只是一个媒介,我们要思考的是它后面的东西。有形的东西是桥梁,你们是通过作品的语言要表达什么东西。我们是通过这个东西去发现东西,这个东西对人的终极关怀的对象的两个学科,也是一直的,有这样一个共性,沟通起来应该是没有障碍的,所以一个考古学,一个当代艺术能够放在一起来考虑。

张:我们以前有一个展览叫《未来考古学》,有点福柯的知识考古学的概念。未来的考古,我觉得相同的都是在找一个密码,你们是在找古典社会的密码,过去的密码,我们是找今天的密码,这两者之间其实是有互动和联系的,是相当高端的。您谈到的头骨上有画痕,这些东西就是高端的密码。

徐:我们现在是在做一个拼图,找若干历史的碎片,由于时间的关系已是乱七八糟,我们再一点一点把它的位置摆好,可能永远也拼不齐了,能拼一点是一点,能认识一点是一点。

张:我觉得后来的系统会连起来,自然会重组一个成系统,因为细胞里面有普遍性,所以我们可以通过DNA鉴定一个人的基本数据信息,包括人类历史,不可能把每一个东西都拿来考古。永远是有价值的,是结点上的,是有典型性的,什么样的物件最能代表有重大启发的那段历史,才会拿来考古。吕澎老师的《20世纪中国艺术史》引起学术界的关注和争论,很多人说当代艺术史这么短,你就能够下结论了吗?其实“一切历史都是当代史”,都是在运动和变化当中,我们现在的版本,以后回来修正它。你现在不做,可能会损失很多信息,先是一个拼图,可能后来这个系统自然会连成一个程序。现在看不清楚,十年以后它就自然有联系了,时间会让碎片之间自然形成它的逻辑,上下文的重组和变化。

徐:这是一个方面,在我们认知当代的时候,是反观我们自身,是自身能力的一种限制,过去我们做考古的人觉得考古学的力量很大,古代的问题,都能去把握它,解决它,讨论它,实际上是不可能的,人的认识是永远有缺陷的,这种局限性还没有被清醒的认识。毛泽东时代是人定胜天,自欺欺人,是开玩笑。人在这些面前永远是很弱的,我觉得是蚂蚁,包括在知识面前也是蚂蚁。

张:达赖喇嘛在东京做法事时说:“人再苦的时候想一想蚂蚁的负重是它身体的多少倍?”这种类比让你看到人类自身的局限,就像看浩瀚星空一样,感觉个体的渺小,不复存在。

徐:当我们跟社会学,美学,哲学这些交流的时候,也都是相通的。所以怎样把北大这种多学科的资源以当代艺术为结合点,多学科集中起来,然后再散发出去。

张:这个展览将是我明年个展《迷雾》的辅助解码器。他也谈到做一个超级文本,比如考古学的、宗教学的、心理学的,包括藏传佛教和心理学的关系,这种跨学科可能会成为我的展览的一个很重要的证明。我时常反思自己从一个小的环境里一步一步走到今天,到今天国际化交流。我对文化,对世界,对全球化的理解,这当中真是万水千山的历程。这种积累,一般的艺术家无法调和这种矛盾和背景。这对我来说是巨大的挑战!

徐:是文脉的延续。我跟你的经历很相似,也有两次溺水经历。而且有一次在挖墓的时候被埋了,完全就是死掉了,你是有意识的挣扎,我是无意识的挣扎。

张:我躺在岸边,我发现所有的人都飘起来了,那一瞬间我感觉自己就像人们描述灵魂出来的样子,我躺在沙滩上,身体是很轻很软的感觉……

徐:经历了生死就会对生命的无常有体会,就我自己来讲知道了生命的可贵,过好每一天才是最重要。我每天都考虑怎样把明天的事做好。因为无常,你有一个远大的计划,考虑十年以后要做什么,我没有。这个现实社会丑陋的东西很多,怎样过好我们想过的生活?那段死的经历对我的影响特别大,包括对我的心里的影响。

原弓:你们是意外,我是自然。我有一种疾病,是这次去了西藏我才搞清楚。这个病从我30岁开始的,如果今天有很紧张的事,或者我这一天特别累,晚上我睡觉的时候,会突然休克,那一刻我是怎样都动不了,人是半睡,但脑子清醒。这是一个疾病,它有一种很痛苦,但它又有一种对立的,有时候睡着以后,我能飞,想飞多高就多高,我可以看到大城市的任何东西。

张:我们叫迷住了,特别夏天的午睡有这种感觉,你有意识,但就是别人叫不起来你。我给你讲一个电影,是基斯夫诺基拍的《维罗尼卡的双重生活》。刘小枫为这个电影写了一篇文章叫《沉重的肉身》,他讲的是波兰的一个歌手,在唱到高潮的时候,突然死亡,声音的高潮像性高潮一样让人迷幻和恍惚。一个记者在一个公交车上发现有一个人跟那个歌手长得一模一样,那个记者拍了很多照片,他发现那个女孩在窗下看她。实际上是一个灵魂两个肉身,女歌手死时正是另外一个跟她很像的女孩在跟她男朋友做爱,下葬时沙沙的泥土声与另外那个女的跟男朋友做爱的声音交错在一起,两个人的灵魂是惊人的交融,他就谈到了现代性的伦理和神学的交织,对人的肉身与影子的关系。“身体在死,影子在生或者影子在死,身体在生。”是不是有一种灵魂还在另外一个肉身里面?我一下就能理解灵魂跟肉体的分离,两个肉身可能拥有一个灵魂,他们完全是感应的。我每次去维也纳梦特别多,只要想着这事准能梦到。我跟一个学书法朋友讲我在梦里梦到王铎,我向他行弟子礼。我这个朋友说他学了20年,从来没有梦到,太不可思议了。我就是很奇怪,只要一想什么事就一定会梦到。

原弓:你学了王铎多少年?

张:从大学开始的。他的书法里面有那种气壮山河、纵横千里的气度,有悲情,因为是二臣,降清以后,他那种悲情在艺术里面表现的是一种力度。

原弓:中国的书法是一种体制内的东西,它不超越体制内。大师级的能成全自己,成全不了别人。王铎是个例外。

张:但他一定要破坏或是颠覆,如果他自身的人格没有分离,没有毁掉,他在艺术史上不会有那么高的东西。

原弓:气不是练出来的,是涵养出来的。才气、性格、涵养是一脉相承的。我是很愿意跟有传统功底的艺术家交流的。

徐:我跟原弓有很多想法相似,就是基于对古代的认识。

张:只有在这个基础上长出来的,才是真正有生命力的,我们艺术里面也发生早期模仿西方语言学的,现代主义思维的,他们骨子里面的软件装的就是西方现代主义,到今天就走不动了。没有装中国古代文脉的系统,如果是现代主义结构遇到今天全球化后现代的时候,他没有兼容性,很多问题不能涵盖。你用早期二元论的这些东西,造反的、解构的、颠覆的,但今天是一个建构的时代。你要做具体的工作要一个一个螺丝钉的去做,传统是根源的东西。

徐:比如徐冰,他创作的时候在北大图书馆呆了好几年。

张:徐冰是对后来者特别有启发性的重要艺术家。徐冰、蔡国强、黄永砯在国际当代艺术的秩序里成功的将中国传统文化的符号转换到当代艺术的语言系统中。但是后来者该怎么办呢?传统它没有死,是流变,是再生。是朽而不死,是朽而重生,或许我们需要把真正的古典精神融化和消融在我们的血液里。

徐:看到徐冰的作品和我80年代在美术馆里面看到吕胜中的剪纸,有非常像的感觉。他取材来自陕北民间的符号,象征生命延续的符号,也是在本土基础上生长出来的当代文化的一个延伸。希望我们在北大做的都能按我们的理想一步一步做下去。

访谈二

地点:张小涛画室

时间:2007年6月19日

人物:张小涛、徐天进、原弓

整理:康栏蓝

徐:加拿大东海岸发现了一个汽车都不通的偏僻的小村子。村子里的人的服饰、长相和中国人很接近……然后他们就怀疑,郑和下西洋的时候,过了好望角,顺着那股洋流就会漂到这个地方。加拿大有个人就写了一本畅销书,然后他来到北大,希望北大考古系派人去考察一下,到底有没有明代的东西,古代的遗址。他们想跟国家地理合作拍一个纪录片,郑和下西洋,到达北美。如果经过考察证明那些真是中国人,那就是中国人最早发现美洲大陆,而不是哥伦布了。这是个很有意义的策划。

张:好啊,到时可以参加。

徐:现在就是不同学科和当代艺术的一个交流。借当代艺术这个平台,进行多学科的交流。

张:我前一段时间去重钢采访那些下岗工人,我发现我完全是站在一个记者,一个搞社会调查的角度去看。包括那些随刘邓大军一块进四川的、退休老干部、老工人,他们经历过抗战,他们对历史的解读,那种表述太有力量了。

徐:到目前为止,我觉得有一个好的现象,就是其它学科的人认同我们的做法。大家和我看到你的作品后,觉得有一个共同点,就是其中蕴含的严肃性。将来媒体这块,整个新闻传播学院都可以介入,到目前为止,各方面沟通的很顺利,而且他们还提出许多想法。关于死亡的问题,我认为生命和死亡是分不开。

张:或许中国当代艺术在全球化的背景下进行跨文化跨学科的交流会显得更有意义。

原弓:所以我当时有这样一个想法。我就觉得当代艺术这样做的话,会影响深远。

张:我觉得这个超级文本可能还要加密。这个展览的画册我争取做成明年展览的第一集,明年去做第二集,两本合二为一。也可以考虑明年我的个展用北大出版社的,用一个国际书号,就那个版式和书的设计。按明年的计划,可能主要是文献性和研究性文章,加上社会学、美学、历史、考古学的这些交融,呈现一个实验室的状态。

原弓:我想进行一种具体的讨论。这个展览可能会到外国一些很著名的学府进行展示。

徐:我希望这个展览先在高校的美术馆展示,像南京大学、四川大学、西北大学,我们和这些大学都有合作,先在大学做起来。

张:它以影像、文本为主便于携带,也可以使展览传播好,它可能会给你一个思考的空间,它是一个虚拟的非物质性的东西。如果时间允许的话,可以把北大博物馆整个事件做一个纪录片,比如说把徐老师、您、我以及所有参与的人,最后汇总成一个片子,因为是文化的渗透,它可能会延伸出另外一个东西,这是关于北大考古博物馆延伸的一个话题。

原弓:是有关系链接的。我现在是先在大学展示,这是一个开始。

徐:真的有意思!这个应该很好的,我觉得慢慢越来越清晰了。

原弓:我今天约你,主要是想谈关于崇高的话题。因为在你的画中,比如说蚂蚁吃骷髅以及夜当中,我感觉你好像把自己演绎成垂死挣扎的蟑螂的感觉,有一种崇高,现实生命的情节,这是你的创作意图吗?

张:是一种交错。比如我觉得关于中国的现实,一个人在无边的现实当中,你怎么超越自己。在一个族群当中,个人用肉身怎么去演绎这种关于崇高,关于心灵、关于死亡的真理,它对我来说是一个剧场,是假的,就像通过假的东西看到了真的东西。前几天在重钢,带着摄影师和录像师再一次去拍资料,采访那些老工人,那些下岗的干部。我发现这个时候我更像一个搞社会调查报告的人,而不是一个艺术家,像一个社会学档案工作者,一个社会学的田野考察工作者,或是记者。我问他们很多的数据,重钢什么时候建的?以及未来的搬迁问题。

原弓:像一个记者,还是像一个考古的工作者?

张:工业历史考古的状态。

原弓:考古的目的可能就应验了你的心理状态,考古的目的是为了保护和超越。

张:可能我觉得现在那些还保护不了,这是社会灾难,您说的这个崇高,我觉得是交织的心态,可能我骨子里有种古典精神,有崇高,有内心的光芒,包括这种有神性的音乐,但是我觉得在无边的现实交错的时候,是频临崩溃的绝望与崇高。

原弓:这个可能是你自己的解读。但从我们第三者的角度来讲,我觉得这个崇高是成立的。因为在你自身超越自己的同时,又保护了整个的一个精神所在。这也是柏拉图所讲:“自我的保护和自我的超越,其实就是崇高的所有。”

张:可能觉得在这种物质生活里,现实对个人产生的震撼力是无以能比的。这种感召力对我来说,进入现场,走进这种工厂的灵魂和生命里的时候,先发现工厂是假的,人是真的,后来发现人也是假的,它是一场肥皂剧,是一个关于死亡和灵魂荒诞剧,这样的剧场才能演绎出这种生死的交替和轮回。

原弓:你把生活和艺术融为一体,觉得这样累吗?

张:“不成魔便成佛”!

徐:生活实际上是一门艺术,我觉得是看怎么对待了。你对小涛的画的解读跟我不太一样,我是把蚂蚁直接看成人,我一直认为小涛的画给我最大的一个刺激,就是桥下面爬满蚂蚁的那部分。我就把它看作是现在北京的,或者大都会的,人的一种生存状态,无序、盲目,然后变得好像没有意义。其实是我们看蚂蚁好像没有意义,实际上蚂蚁的生活也有很大的意义。它有它自己的组织,它劳碌是也要生存,它从外面扛着那么重的粮食往洞里爬,这跟我们开着车,驮着超市买来的东西往家搬一样。它有极大的对当代社会的一种反省在里面,或者是批评在里面,在画面里他提出问题并思考问题。

原弓:小涛,我看到在你的艺术当中,你往往将自己的身体融入你的艺术。如果你的身体是你的整个生活艺术的载体,那么你如何来表达?是不是说整个生活就是你哲学的一部分?

张:我有时候把身体看成一个很物质化的东西,它还是一个躯壳,“尘归尘、土归土”。肉身在佛教里面是臭皮囊,它会转换、轮回。所以我觉得我有时候是动物的身体,有时候是物质化的东西,有时候是精神死亡的这种交错。可能是一种矛盾和人戏不分的状态,比如骷髅,它是普遍的,它可能是一个符号,但是对我来说它另一方面又是山水,又是心灵记忆的痕迹,它是被时间分解的一种物质。我把身体当成一个道具、一个战场、一个剧场、或是一个流变的空间,所以我觉得这个时候,此身体不是彼身体,它是在循环当中再生,是一个物质化的东西。所以我可能会把重钢,会把世界公园当成社会身体的一部分。这次去深圳体会到很深的东西,我发现在真的欧洲我取到的是“假经”,而我今天在一个假的欧洲,假的国际风景里边,我取到了“真经”。时空的错乱,让我产生了对个人,对时代的怀疑。所以这种彼此交融的个人的肉身和时代肉身融汇的时候,或者连接的时候,这时可能是我在当中找到它有意义的地方的时候。就是用个人的肉身,去演绎我们认为的普遍真理。如果没有个人的肉身经验去实践,“知行合一”的去体会真理的绝对性和普遍性,那它就不是“真理”,只是知识和概念而已。

原弓:刚才你提到了关于符号的问题。你是怎样解决当前社会在这种快速增长的物质情况下的所谓符号化倾向?因为这个符号在艺术当中,现在已经变成了一种时尚。它们间的这种关系和当前存在的意义是什么?

张:如果从古典的系统来讲,一个符号,它所指的可能有神性,比如圣像画或者唐卡。今天的商业化社会里边,符号更多的只是从某种意义上引导消费。今天的商场就成为了很多人的“教堂”,它是要去做礼拜的地方。商业社会的广告就是浓缩的符号,是商业神话的浓缩,商业需要这个logo,一个极端的标志性的东西。我希望我的图像系统是反符号化的,是流变的。符号可能带来的是一个单向度的空间,我希望有歧义和矛盾、有多重语义的矛盾空间、有多纬度的阐释空间。我更希望它里边是复杂的、是晦涩的、是多重立场的、是迷宫。

徐:它后面反映的是一个制度。可能我们要讨论的是这个符号背后的隐藏的信息。从政治的角度看,现在是属于一个等级次序,要说混乱也是混乱,但是从经济的角度,它是不混乱的,比如你的年收入大概是五百万,甚至更多,可能在宝马的阶层,年收入几万的,可能在奇瑞、桑塔纳的阶层。在古代,它是建立在政治次序上面,它启用的这一套制度。所以就符号本身来讲,从古到今它有自己的一套系统。这套系统反映了当时自己特定的社会政治、文化背景下面的社会结构。比如我们对大量的,所有使用不同车的人群做一个数据统计的话,可能能够比较清楚的勾画出社会的结构。恰恰这个数据能反映出这个社会特质性的东西,而不是表面的符号。现在小涛需要做的是把一个符号转变成符号背后一个综合的信息。

张:可能在文化和艺术上,它是在偏离艺术在社会中所谓的“主流”,或者“正确”的轨道,这是知识分子的立场,艺术追求自由,但同时也是名利场,像萨义德、福柯,他们为什么会一贯的保持自己的艺术良知和坚定的人文主义立场,他们会去挑社会里的“刺”,找鸡蛋里的“骨头”,可能是一种良心的召唤。我不想被“主流”驯化掉。

徐:不管是艺术家,或者是知识分子,很重要的一点,他们是怀揣着自己的一种生活,一种理想,或者是一种对生命意义的追求,当现实与之碰撞产生矛盾时,他就会本能的有一种批判表达出来。像孔子,他对当时的社会就非常的不满,就希望能够回到更古老更理想的周代,他到处碰壁,生活很不得意,于是就千方百计要去做官,做了官以后,他就要去改变这个社会。这是积极的、入世的儒家传统。像陶渊明去桃花源,并不是他不想进入社会,他只是用这种方式来抗议对社会的不满。而当代的艺术家,用这种比较极端的语言来表达他对社会的一种看法。实际上跟鲁迅这些人是一样的,他在文字里批评,那么当代艺术家,就用艺术语言来批评。表扬不是艺术家的一个任务,不需要他们去做这种事情。批评可能应该是更重要的,为了让社会有一个更理想化的状态。

张:艺术可能是火花,可能是思维里边的闪光,可以点燃某种东西……

徐:这张《暴雨将至》具有抽象性。

张:它有模糊性、有普遍性、有抽象的东西。我不希望用学术的外衣去包装商业!

原弓:在你的艺术理念中,如果宏观地看一个符号,你还是有你背后的这种符号感,所以说对你的作品我可以从不同的角度去感受。这张《暴雨将至》,我有时候会感觉充满了欲望,这跟我们一般的需求好像不一样。你是怎么理解欲望的?

张:我希望我的图像是抽象的历史风景与内心风景的重叠。《蚂蚁搬家》是我对这个社会的理解,用“心眼”去以小见大,“滴水中见世界,针孔中见古往今来”,这种方法更有恒久的价值观。我用显微镜的微观叙事来放大这些东西,不用宏大叙事的这种口号。可能我这种崇高是卑微的崇高,是一种在溃烂当中,在一种绝望当中,有死亡的东西,有万水千山的东西,这种物质和欲望。在这信息里边,它是无序的,它将要产生一种东西,它将要预感到某种征侯。

原弓:所以你的作品从普通的视觉来看,我看到了一种欲望。

张:我觉得可能冥冥当中,可能是超验的神秘力量在给我启示,我内心能强烈的感觉到这种神奇的力量。

原弓:看到你的作品,会有一种悲剧心理的情绪在里面。

张:悲!可能是和视点有关系。我会把自己当成一个蚂蚁去看世界,像尘土一样,那种万水千山的悲悯。我觉得这个是有更深层的东西。有一种云烟似四起,像山石一样的感觉。可能我老是有这种剧场的概念,有万水千山,我设定了两点之间是浩瀚星空。我要穿越这两个点之间,或许需要付出一生,或者几代人的东西。我希望我在我的语言里边,生长、繁衍、轮回,有这个东西,可能也有喜剧,我觉得这种交替的东西,像《暴雨将至》、《白云溪山》的这种分解,它后来溃烂的东西和生成的云烟,可能它们是一体的。

徐:过去我们都说有《升仙图》。汉代好多墓葬的画里边,他画出来的是上、中、下三界。最后这个东西留下来实际上就是上去了。

原弓:从微观来看,一个普通的现象,可能看到的更多的是你的一个悲剧的色彩。

张:我有很重的宿命感。上次回重庆和几个哥们在重庆的大田湾足球场旁边的血库,我们喝酒划拳。后来来了几个下岗的工会文工团的老工人,他们拉的是八、九十年代的流行歌曲《女人花》、《铁血丹心》、《上海滩》。草根性的民间音乐一下子就把我们过去的东西唤起来了,是什么?时间的记忆,音乐的记忆。一下子把你拉回到过去的情境当中,像这个作品里边它有记忆,是难以言传的。音乐有它独特的时空记忆和瞬间的穿透心灵的无穷感染力。

原弓:一下就点到当前社会的精神匮乏。还有就是你说的艺术,你所做的艺术变化,其实可以理解,有很多条思路可以去阐述和讨论。回到你的绘画作品当中,能发现更多的就是体现死亡的情景。死亡场景可以引发我们讨论关于死亡的一个争鸣。你是如何来理解死亡的?或者说为什么会出现这种场景?

张:我的死亡经验是来自童年。比如车祸、两次溺水、考试的挫败感。它其实成为一种梦魇,它伴随着我的成长。对我精神上的折磨,心灵上的巨大压力,包括青春期的成长和家庭的悲欢离合,这个对我的人格有很大的影响。可能在今天你看到我阳光、喜悦、充满祥和。这种记忆其实是一种暗线,生命中虽然充满华丽,但是华丽的下边是黑色的底。

原弓:你没有考虑到关于死亡的尊严问题吗?

张:死亡其实挺美的。它赋予我美感和尊严,我还没有把那个放在尊严的角度去考虑,也有喜悦,还有一种冥想的状态,像电影的回放,是一种记忆的空间!

原弓:这可能是尊严的一种反射。

张:是吧。我觉得有喜悦,可能还有感激这种,我经常听藏人唱经,听得泪流满面……

原弓:比方说,一个人如果为了一种追求、一种生命的需求,而选择了一种死亡,比方说自杀,你会怎么看?

张:我觉得这个无可厚非。每个人的选择都是值得尊重的,生命是不可再生,也是有规律的。

原弓:死亡变成了他的一种需求。

张:我觉得死亡是一种漠然。比如文学家,像诗人都自杀,我觉得他可能把它当做一个重生,或者是一种转世。“死亡美学”的里面,比如藏传佛教的天葬,我觉得我用我的虫子,去分解动物的尸体,我可能是想把它当成一种剧场,像一个游戏一样去演示它,时空隧道。

原弓:你觉得苏格拉底是自杀,还是被杀?

张:这是迷宫啊!

原弓:你刚才讲的,他追求一种崇高,追求一种自我的需求,为灵魂所献身,其实他可以寻求——活着,很简单。这是他对“死亡美学”的最忠诚的奉献。

徐:你为什么选择蝙蝠用在你的画面上?

张:蝙蝠我觉得有一种寓意,它可能既像上帝,也像魔鬼。蝙蝠后来把“巴比塔”撞倒,全部垮掉,这是文明的无意义,在灰尘和尘土当中,变成一片白茫茫的迷雾,废墟,又重生。可能我这个片子会叫《迷雾》。重钢里边主要是烟雾,蚂蚁在里边工作,那个片子我觉得它会有很强的思想性和视觉感。我要求的那个动画片,是要把它做成好莱坞的大片。一只蚂蚁看世界,这是我童年的记忆,当时回家,家里的人都在外地。我从中学回到我的家,推开家门一束光打在家里,里边有尘土,那个光里有尘土有灰,在里面飘浮的印象很深刻。初中时期,一回到家老是嗅到一种霉菌的味道,摸到什么东西都是尘土,就是那种灰。你想想,钢厂里边四周没人的时候,一束光打进去,那个尘土在光里边漂,一束光里有尘土。我可能还会转换一、两个镜头,比如一束光打在水里边,光在水里边,蚂蚁往水里边下坠,就几只蚂蚁往水里面坠,那是我在水中的感觉,就是死亡的失重感,漂的东西。可能在这里边,瞬间的画面是非常安静,比如电闪雷鸣以后,迷雾之后,会出现一个彩虹,彩虹过了以后就是法锣的声音,喇嘛晒佛,其实是灵魂的召唤。它们又用他们的方式去打仗,然后繁衍。可能那个通天塔把它撞垮以后,让它成为一个烟雾弥漫的世界。画面就完了。

徐:蝙蝠好像老早就知道这个秘密。

张:蝙蝠在等一个关键的时刻,它们都在空中盘旋,全程都在观看。这个片子很激动人心,列宁说“忘记过去就意味着背叛”。《帝国》里高度赞扬“列宁最独特的贡献在于从主体的立场批判帝国主义,并将它与马克思主义关于危机中的革命潜力的观点相联系,他给我们一个工具箱,一套生产反帝国主义主体性的机器”。我把它这种最新的这种全球化的理论,和工人阶级谈的列宁对比。比如这些下岗的工人,他们的一句话,说“吃过糠,下过乡、扛过枪、下过海、经过商、受过伤……”很有感染力。这是草根的真理。我上次采访他们,比如我看有他们的录像素材,他们说的那些话,极具创造性。他具有的这种生命力。我想可能在《世纪之窗》里边,我想拍一些旅游观光的,跟他们合影,营业员、导游等等。有几个这种社会肖像。他们和我这个动画片的关系,比如和你们这些学者的谈话,你们看社会和他们看社会是什么样的角度?我要的是多重立场、多重视点,一个汇聚时代的片子出来,我希望变成一个学者、变成一个导演、变成一个记者、一个旁观者。我觉得艺术并不重要,重要是我们时代的立场和我对社会的考察,比如“毛时代”的现代性的代价,到今天全球化的自由的经济,对中国人的改变,我们其实一直处在希望和毁灭交织的困境中,在历史的迷雾当中……

徐:当生活的问题也没有的时候,人们就开始考虑生命的问题。在你的作品里,可能更多讨论的是生命的问题。我就说从生存到生命,其实它始终是一个终极问题,归结到可能最后讨论的是生命。生命的意义在哪里?这个问题可能有人开始就提出来了,包括打完仗,和平,打完仗再和平。工厂拆掉盖什么,这个是对生命意义的追求,还是一种什么?这个东西可能也许是社会的必然。我突然想到,我们挖到史前的房子,挖到商周的宫殿,一直到紫禁城,这个还能留着,早晚有一天肯定也会没有,什么都不可能永远存在。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。