舒群(Shu Qun)

简历

舒群,1958年出生于吉林省

1982年毕业于鲁迅美术学院,获学士学位

生活、工作于成都,现为西南交通大学艺术与传播学院教授

个展

2010年 舒群的绘画:一个轻于乌托邦的未来文化方案?尤伦斯当代艺术中心,北京

2009年 图像的辩证法:舒群的艺术,何香凝美术馆OCT当代艺术中心,深圳

舒群是上世纪'85美术运动中最早的运动团体“北方艺术群体”的组织者之一,也是“理性绘画”这一主流性艺术思潮的最早倡导者和实践者。他可以称得上是中国式形而上画派真正的代表画家。

艺术年表

1958年

9月24日出生于吉林省洮南市,祖籍安徽旌德。

1964年

入吉林省白城地区神经精神病防治院幼儿园。

1965年

7岁于上海《小朋友》杂志发表剪纸作品《猪、鸡、鹅》。

1966年

入吉林省洮南市天合小学上学。

1968年

随父亲舒展学习绘画,同时开始阅读科普读物,如《十万个为什么》、《人类的起源》等,世界观在这些读物的启发下逐渐形成。

1971年

入洮南四中“美术组”;受到父亲的朋友刘凯叶、陈开民的指导(此二人于中央美术学院版画系、中国画系毕业后分配到东北支边),在他们那里接触到许多精美的外文画册。

1973年

考入吉林省艺术专科学校。经常与同学王公一起在春城剧场看内参片、在市图书馆看进口画册。

1977年

于吉林艺校毕业分配到吉林省博物馆考古队工作。结识了对其文化素养影响很大的考古学家方启东、美术史家薛永年先生,期间对中国古代学术产生深厚兴趣,常在古墓洞穴和博物馆的文物陈列室里研索。

1978年

考入鲁迅美术学院中国画系,结识任戬,出于相同的志趣,经常一起出没于博物馆、图书馆、阅览室,对共同爱好的文史哲、艺术史等问题进行大量的研读和讨论。

1980年

阅读黑格尔《美学》、朱光潜《西方美学史》、李哲厚《美的历程》、宗白华《美学散步》等,主要兴趣集中在中国古代哲学方面。

1981年

在校图书馆阅览进口画册,其中形而上画派籍里柯的画集对舒群产生了巨大的影响;而任戬则对超现实主义者恩斯特更感兴趣。这一年买到一套《自然科学文库》(图片集)对他们俩日后的画风产生了深刻的影响。舒群受宗白华影响,开始关注东西方文化比较研究,撰写毕业论文《曲线的和谐与直线的和谐—中西绘画美学比较研究》,这篇论文已初现理性绘画思想的雏形。

1982年

于鲁迅美术学院毕业,分配到长春市工人文化宫工作。曾赴京拜访美术批评家何溶先生;与卡桑一起阅读卢梭的《忏悔录》,由此埋下了对卢梭问题持久关注的种子。

1983年

任戬创作了题为《天狼星传说》的组画,邀请舒群、卡桑前往观展,受任戬创作倾向的启发,舒群开始建构“理性绘画”的美学纲领,撰写了《一个新文明的诞生》、《关于北方文明的思考》等论文,并创作了《文明初期的幻象》、《无穷之路》等系列作品。

1984年

阅读尼采的《查拉斯图拉如是说》(复印件),此后人生观发生巨大改变。创作《绝对原则系列1号》(油画);与任戬、王广义等人组织创建“北方艺术群体”(中国哈尔滨)。

1985年

开始阅读海德格尔、雅斯贝斯、存在主义、新托马斯主义等人文哲学方面的书籍。

①3月,“北方艺术群体”在黑龙江省文联《北方文学》杂志社会议室召开改组会议,会议推选舒群为理事长;王广义为副理事长;任戬为秘书长。

注:舒群用“北方文化”、“寒带后文化”等概念表述北方艺术群体所企求的宏大事业目标。所谓“北方文化”、“寒带后文化”其实是对一种“冷”的美学特征的文化本体论式的表达,意在对传统中国文化“温带文化”做出严厉批判,以此对中国传统文化做西方化的全盘改造,注入以希腊理性和希伯来精神为特点的冷性特质的因素,以冷峻拒斥温情。(参见舒群《关于北方文明的思考》,高名潞等著《’85美术运动》,广西师范大学出版社,2007年版)

②9月,“北方艺术群体”与黑龙江省美术家协会联合举办了“北方艺术风格的回顾与展望学术研讨会”,会议主要内容为舒群宣读论文《一个新文明的诞生》,并就“北方文化”的议题展开讨论。“这些活动连同他们的理论和作品一起,将一股强劲的理性之风吹到了各地”(周彦语,见《北方艺术群体》,《中国当代美术史1985–1986》上海人民出版社,1991年版)

注:“北方艺术群体”最主要的活动就是举办“北方艺术风格的回顾与展望”研讨会和“北方艺术群体双年展”,这两次活动一次是为宣传其理念而举办;一次是为展示其传达“冷性特质”的艺术主张而举办。“北方艺术风格的回顾与展望”研讨会是于1985年9月9日在黑龙江省美术馆(哈尔滨)举办的;“北方艺术群体双年展”是于1987年2月14日-19日在吉林艺术学院(长春)举办的,这两个地方都是当地艺术圈最具权威性的学术机构。

③11月,于《中国美术报》1985年第18期,发表《北方艺术群体的精神》,提出“北方文明”、“寒带后文化”等概念,并陈述了“理性绘画”的创作准则,提出“我们的绘画并不是‘艺术’!它仅仅是传达我们思想的一种手段”的“超艺术”的创作主张。

注:这里舒群把“冷”与“酷”的画风提高到了文化本体论的高度,将其视为一种文化特质,而不仅仅是一种美学风格。可以将以“北方艺术群体”与“’85新空间”为代表的“冷”与“酷”的画风视为一种“冷性特质”。这种“冷至极限”的话语效果是中国画坛从未有过的文化现象。

1986年

“全国油画艺术讨论会”和“’85青年美术思潮大型幻灯展暨学术讨论会”(珠海会议)。

①4月,应邀参加“全国油画艺术研讨会”(中国美术家协会主办,北京),期间舒群与高名潞、张培力、朱青生、李山等人就举办“珠海会议”的构想展开了讨论。

②7月,于《美术》杂志第7期发表《内容决定形式》引起画坛争鸣,掀起中国“’85美术运动”第一次浪潮—理性之潮。

注:舒群这篇文章一方面批判了当时泛滥于画坛的所谓“唯美画风”;另一方面,则拒斥了“伤痕美术”、“乡土绘画”对中国文化所做出的政治化的、文学化的反省,而将这种反省升级为哲学的、文化的、全盘改造的原理性的反省。

②8月,由舒群、王广义、高名潞联合策划的“’85青年美术思潮大型幻灯展暨学术讨论会”于1986年8月15日—19日在广东珠海举行(《中国美术报》、珠海画院联合主办)。

注:这是新潮美术运动第一次总检阅,通过幻灯图片展,活跃于各地的艺术家群体首次有机会在官方举办的活动中相互交流、激烈交锋。会议安排舒群作首席发言,演讲内容以《从两种倾向看当代绘画的发展趋势》为题发表在《走向未来》1986年12月号上。该文进一步重申了北方艺术群体有关“寒带后文化”的主张,并作了较为深入的阐述,此外,该文还以“绘画是一门自然科学”为标题阐述了当代艺术作为“语态文本”的写作特点(所谓语态文本是指艺术写作中的零度化趋势,即写作呈现出作者意图的消失或某种策略性缺席,正如罗兰·巴特所言:作者死了。文本跃出了读者的意识形态阈限,文本意义不再发生在文本内部,而是发生在文本和场域之间的关系上)。

1987年

①2月,“北方艺术群体”在长春吉林艺术学院举办“北方艺术群体双年展”。展出6位成员的作品30余件。

注:此次展览是北方艺术群体成立以来第一次全面展示其“冷”与“酷”美学主张的实践成果的活动。整个展览笼罩在冷峻、肃穆的气氛中,充分展示了北方艺术群体“寒带后文化”冷性特质的主张,并同时举办了“理性绘画”专题学术讨论会。

②3月,舒群由《北方文学》借调到北京农村读物出版社,期间与高名潞等人商定合作撰写《中国当代美术史1985–1986》,并交由农村读物出版社出版。舒群代表出版社开始向各地群体收集资料,并开始参与筹建“中国现代艺术展”。

注:该书完稿后,农村读物出版社借口本书内容与出版社选题不符撤消了原出版计划,其后舒群前往“文化:中国与世界”丛书编委刘东家与其洽谈,在舒群的大力推介下,刘东终于对本书产生了强烈兴趣。中国当代美术史写作小组的主要成员在中央美术学院与刘东见面,最后,谈定该书在“文化:中国与世界”丛书中出版,该书1991年于上海人民出版社出版。

1988年

撰写《中国当代美术史1985–1986》期间,曾多次与建筑批评家王明贤共同策划并参加了“走向世界的当代中国建筑:1988年中国青年学者学术报告会”、“走向世界的当代中国建筑:文化学者学术讨论会”等推动新文化思潮的学术活动。

①9月,应赵冰邀请,由黑龙江省文联《北方文学》杂志社调入武汉大学建筑系工作,期间,与赵冰、任戬等人开展了一系列实验教学活动,试图将武大建筑系开办成包豪斯式的现代设计实验中心,结果,由于中国现实情境的限制,实验归于失败。

②10月,创作油画作品《绝对原则消解系列1–4号》,开始关注德里达的解构主义学说,体会到简单粗暴的权力意志的危害性。

1989年

《绝对原则消解系列1–4号》(油画)参加“中国现代艺术大展”,中国美术馆,北京。

①6月,精读海德格尔的《存在与时间》、怀特的《分析的时代》、罗素的《西方哲学史》、卡尔·波普尔的《猜想与反驳》等哲学著作,撰写了大量的思想日记,特别注意到罗素对卢梭和浪漫主义的批判,同时注意到波普尔对柏拉图和黑格尔的批判。

1990年

①吕澎到武汉与武汉文艺界人士商谈“广州双年展”之事。大家展开辩论,舒群的论辩被黄专讥讽为 “有感情,没技术”。对舒群刺激很深,于是,开始精研分析哲学,重读罗素、维特根斯坦、卡尔纳普、波普尔、拉卡托斯、艾耶尔等人的著作。随着阅读的不断深入,思想开始发生巨大改变,由一个存在主义者转变为一个实证主义者并进一步转变为一个结构主义者。

②创作《四项基本运算系列1–6号》(油画)。开始质疑艺术写作的剧场效应,并试图揭示艺术写作作为话语权力的运作机制。于 《美术》杂志发表《图式话语与字词话语—艺术语言研究的嬗变和延伸》(这是一篇以福柯的话语理论为方法论工具的艺术语言研究论文)。

1991年

创作了 《文化POP·崔健系列》,开始关注解构主义及其文化价值(这与黄专提示情境逻辑有关)。一方面,话语的发放和它的情境之间有着密不可分的联系,另外,话语本身并不是纯洁的。就当时的问题而言,揭露意识形态的虚伪性似乎更是一个强问题,在这一认识的框架内,舒群又创作了《世界美术全集》系列,意图指出话语是意识形态的作品。

1992年

由政治波普和泼皮画风发动的意识形态批判已形成燎原之势,在这一思潮中,庄重、严肃、崇高这些字眼成为假、大、空话语的同义词。这使得政治波普与玩世思潮迅速蜕变为一种肤浅的认识论无政府主义,因而,使其本来具有的批判性沦为一种混世虫哲学。基于这种认识,舒群决定在自己的创作中重建形而上命题,于是创作了《同一性语态·宗教话语秩序》系列。增加这个对“严肃话语”背景的考量或许会对中国意识形态场域中的话语批判提供必要的深刻性或曰“庄敬性”。此后创作的《同一性语态系列·一种后先锋主义?》系列都是沿着这个思路构建的。

1993年

创作《一种后先锋主义?》系列。

1994年

在武汉大学理学院举办“向崇高致敬”(舒群新理想主义艺术作品第一回展)行为艺术计划,意图在社会语境中测试其“知识考古计划”的话语效应或普遍感觉。在研讨会上,舒群介绍了其对西方思想史的研究,并宣告了“新理想主义思想纲领”的诞生,在这一研究纲领中,他把世界文明史上的理想主义话语分为三个时期,第一个时期称为“柏拉图纲领”;第二个时期称为“卢梭纲领”;第三个时期即舒群主张的“新理想主义纲领”。

1995年

①继续有关“新理想主义纲领”的思考,进一步研究左派话语传统,特别对法兰克福学派作了深入研究。霍克海默的《传统理论与批判理论》对舒群的思考给予了工具性的支持。

②《理想的冲突》这本书对舒群产生了决定性的影响。在他看来这本书所披露的情况已经清楚地告诉我们人文科学结束了。各种理想的冲突使理想的概念化为飘浮无据的论点。词语的开放使意识形态转变为CI、广告词和无意识习惯,任何道德律令不过是个人为自己选择的游戏和CI而已,没有什么绝对性。

③1995年是一个转折点,在此之前,为伟大的艺术事业和人类的进步事业奋斗终身一直是舒群的坚定不疑的人生目标,但从阅读本书开始,舒群对这种信念产生了怀疑,尤其通过本书对弗洛依德理论的浓缩阐释,使之霍然顿悟!弗洛依德说:所谓的文化超我(我们说理想),其实是“一种以‘幼儿孤弱无依状态的吓人作用’为基础的错觉,那种状态原来求助于父亲保护,现在求助于天上的一位更加有力的‘父’了。” 弗洛依德称这种错觉为“人类的普遍强迫性神经官能症”。舒群忽然理解了杜尚对巴黎的艺术圈背过身去,而去做一名图书管理员的道理。

1996年

有1995年的思考作背景,舒群第一次以一个普通人的眼光看世界,这使他有一种眼界大开的感觉,舒群忽然发现,“原来日常生活是这样的美好并富有魅力”。这一年舒群和郭小晖开办了一家设计工作室,面向市场开展平面设计业务。当时郭小力也和他们在一起。回忆起那段时光,舒群说:“我至今仍能记得第一次不以艺术家身份赚到钱的喜悦之情,我记得那笔单是一万五千元人民币,分两笔付款,先付现金七千元,再转帐八千元到我们的帐户上。我记得当时拿到七千元的时侯,我很高兴,我觉得那笔钱真的是太多了,如今即便我一次拿到几十万也没那次感觉多”,那段时间舒群、郭小晖、郭小力常在傍晚或夜间去武汉大学附近的广八街吃烧烤,那是一段充满活力和生活气息的岁月。挑灯夜战的如火如荼,广八街上不眠的灯火都是令人难以忘怀的。

1997年

①应德国“龙桥中德文化艺术交流基金会”邀请赴欧洲交流访问,经朱青生联络,舒群、鲁萌、张志扬、刘建华参加了这一计划。此次欧洲之行舒群等人游历了德国的法兰克福、海德堡、达姆施塔特、波恩、科隆、杜塞尔多夫、门兴格拉德巴赫;荷兰的阿姆斯特丹、海牙;比利时的布鲁塞尔;法国的巴黎、奥朗日、阿维尼翁、尼姆、马赛、土伦、嘎纳、尼斯和摩纳哥公国。参观了二十多家博物馆,其中包括德国的国家现代艺术博物馆、路德维希当代艺术博物馆、黑森州自然博物馆;法国的凡尔赛宫、卢浮宫、奥塞博物馆、蓬皮杜当代艺术博物馆、罗丹美术馆;荷兰的皇家艺术博物馆等。

②回国后舒群迫切感到时代发生的变化,“已经不能躲在象牙塔里画画读书了,否则不仅必被时代所抛弃,而且可能还会被生活所抛弃。必须直面人生而战斗,面向市场背水一战!”于是舒群和郭小晖商谈后把整个工作室搬到了北京,但进展不顺利。

1998年

北京的公司失败后,舒群和吕澎联系谋求新的发展,经吕澎介绍,舒群得以来到当时在全国很有影响力的房地产公司上河城工作,当时上河城成立了全国第一家民间美术馆,舒群的职务是在这家美术馆做馆长助理。这期间他还推荐郭晓彦到美术馆工作,任办公室主任。而此时郭小晖也随舒群一起来到成都,由于郭小晖在平面设计方面的业绩,出任上河城的平面设计总监。

1999年

①这一年是上河美术馆最有活力和色彩的一年,国际展事不断,其中尤以柏林市市长的访问和法国艺术大师《克洛德·维尔拉》展把上河美术馆的艺术展事推向了高潮。在90年代末,成都成为国内一个艺术重镇,其中上河美术馆是这个城市里重要的艺术平台,周春芽、吕澎、舒群等人起到重要的作用,舒群和郭小晖当时为美术馆设计的展览海报有很高的水准,这段时间,舒群更像一个旁观者隔一段距离观察着艺术呈现出的景观,不过也经常和郭晓彦、郭小晖切磋管理上的理念问题,舒群此时的角色很像是她们两人的私人顾问。

②这时舒群的阅读兴趣已从哲学转向了管理学,彼得·杜拉克的现代管理学、泰罗的科学管理理论、杰克·韦尔奇的领导艺术、查尔斯·汉迪的“似是而非的管理”、比尔·盖茨的“把理想变为财富”的思想他都作了兴致盎然地了解。尤其大卫 ·奥格威的《一个广告人的自白》更让舒群感到脍炙人口。他说:“从大卫·奥格威那里,我懂得了做任何事不分大小只要你理解它的意义就可以从中领会到真理和崇高。”

2000年

调入西南交通大学人文学院教授艺术史和设计史。

2001年

由于要上设计史课的缘故,舒群开始认真阅读起设计史方面的书来,结果一发不可收拾,舒群忽然发现这正是他多年寻找的文库和路径,通过设计史他一下子把西方思想史的根本彻底搞通了,西方所以形成理性主义思维传统,根本在于其文化是法建筑学之道;而中国所以形成感悟式思维方式,根本则在于其文化是法文学之道。

2002年

①参加首届“中国当代艺术三年展”,广州艺术博物院,中国广州。

②从这次参展作品开始,舒群忽然对他少年时代的阅读经验产生了强烈的表达冲动。舒群反思说:“是什么引起我绘画的冲动?最初的经验就是看到街头画廊上好的宣传画让人热血沸腾,如今,这种冲动再次唤醒我的表现欲。”

2003年

回归原初经验的冲动与日俱增,舒群开始大批量地画起《工农兵系列》,他说:“从我记忆最深的红色经典入手,我画它们有一种重构自己的内部经验的感觉,我画工农兵既没有调侃的意味,也没有怀旧的意味,我只是从这种话语里感受到某种单纯的力量。”

2004年

继续创作《工农兵系列》,受到吕澎、黄专的鼓舞。

2005年

①继续《工农兵系列》的创作;参加第二届何香凝美术馆学术论坛。论坛上舒群代表’85发言,参加这次论坛是舒群重返画坛的开端。舒群说:“虽然并不需要特别讨论什么学术话题,但置身圈子中却让人有一种有家可归的感觉,这大概就是艺术家需要圈子、需要集会的更深层次的原因吧?”

②此外,通过《艺术世界》口述史的栏目,舒群第一次比较全面地在当代画坛披露了“’85美术运动”的预谋和策划过程,并对理性绘画出现的历史情境以及其历史文化价值作了分析;重申理性精神的文化批判价值。

2006年

①参加吕澎主持的“回忆与陈述”系列讲座,这个讲座第一次让舒群有机会把他的研究介绍给学美术史专业的学生。

②参加广东美术馆策划的“从‘极地’到‘铁西区’:东北当代艺术展1985–2006” (策划人:王璜生、郭晓彦、董冰峰) , 广东美术馆,中国广州。

③参加黄专策划的“创造历史:中国20世纪80年代现代艺术纪念展”,何香凝美术馆OCT当代艺术中心,中国深圳。

这是一个新的契机,从为这次展览复制作品开始,舒群决定重新开始“同一性语态计划”,重新展开理性绘画之维的意识形态批判,如果说当年理性绘画所针对的批判对象是唯美画风、乡土画风,那么今天它所针对的批判对象就是政治波普和玩世画风。今天仍然需要一种严肃而富有张力的艺术,当代艺术只有重建“庄敬感”才足以救治空洞浮躁之病。

2007年

①参加吕澎策划的“新西南当代绘画作品展”,k画廊,成都。

②参加程忻东策划的“中国当代社会艺术展”,特列恰科夫国家美术馆,俄罗斯莫斯科。

③参加“追补的历史—馆藏中国当代艺术作品展”,广东美术馆, 中国广州。

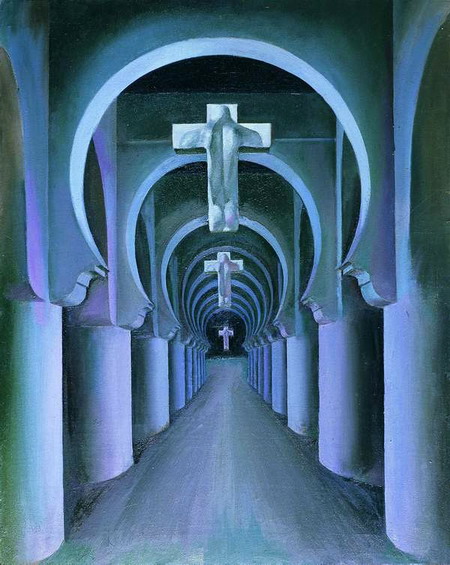

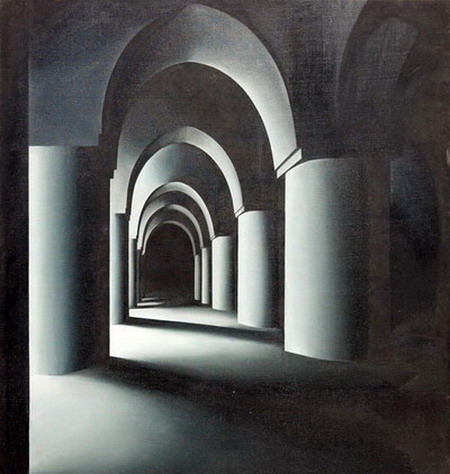

从这一年开始全力投入“教堂系列”的创作,拟在推出时标题为《象征的秩序》,从波德里亚而来的概念,目的是向帝国主义时期消费社会铁板一块的“符号秩序”发起挑战。

④参加费大为策划的“’85新潮·中国第一次当代艺术运动”,尤伦斯当代艺术中心,中国北京。

2008年

①参加 “人民·历史—20世纪中国美术研究展”,中央美术学院美术馆,中国北京。

②参加“互动—2008中国当代油画展”,武汉美术馆, 中国武汉。

2009年

继续“象征的秩序”的制作……

艺术家作品

《绝对原则2号》 布面油画 1985年

绝对原则系列

《绝对原则6号》布面油画 1986年

《绝对原则3号》布面油画 1986年

绝对原则系列

《绝对原则1号》 布面油画 160×200cm 1984年

《同一性语态宗教话语秩序三联之一》

同一性语态系列

同一性语态系列

同一性语态系列

同一性语态系列

同一性语态系列 1994年

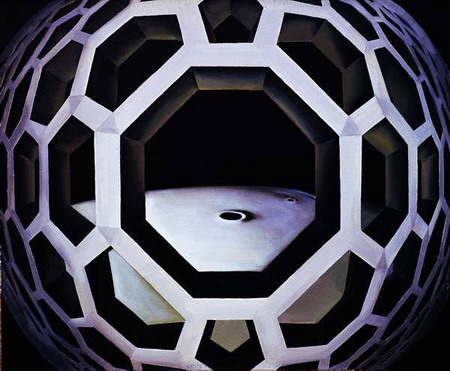

象征的秩序系列 绝对原则8号

象征的秩序系列,涉向彼岸8号,布面油画,225×195cm,2008年

单色工农兵系列

单色工农兵系列

2009年深圳OCT当代艺术中心《单色工农兵系列》

2010年北京国家会议中心“改造历史”展览现场

2010年4月UCCA舒群个展现场

图像的辩证法:舒群的艺术

策划:黄专

项目负责:方立华、骆思颖

时间:2009年6月20日—8月20

地点:何香凝美术馆OCT当代艺术中心

主办:何香凝美术馆OCT当代艺术中心(OCAT)

支持:华侨城集团、华侨城房地产有限公司

赞助:中国民生银行、民生现代银行

舒群是上世纪80年代新潮美术最早的运动团体“北方艺术群体”的组织者之一,也是“理性绘画”这一主流性艺术思潮的最早倡导者和实践者,在二十多年的中国当代艺术实践中他的艺术一直保持着鲜明的理论先行的特征,在他看来,一切艺术的至高无上的问题归根结底都是哲学问题,一切视觉问题如果不承载思想史逻辑就无权成为真正意义上的文化问题,迄今为止,他的艺术经历向我们演绎了一种奇特的三段式的图像辩证法,而他也因此可以称得上是中国式形而上画派真正的代表画家。

在“绝对原则”时期(1983—1989),寻找中国文化的整体解答方案是艺术思考的中心课题,柏拉图-黑格尔式的形而上学的宇宙论模式、尼采的超人哲学、卢梭的新权威主义的和雅斯贝尔斯、海德格尔的存在主义混合熔炼出了“北方寒带文明”这种浪漫主义的文化方案,而中世纪教堂的造型理念、籍里柯的“形而上绘画”和蒙德里安的“新造型主义”则孕育出了“理性绘画”这种抽象冷峻的视觉匹配形式(《无穷之路》、《绝对原则》 、《涉向彼岸》),由于这一绘画理论正好契合了80年代启蒙主义的时代需求,经过批评家的理论阐释它成为85新潮美术运动的主流性绘画思潮。

从1990到2004年将近十四年的“走出崇高”时期是舒群“理性主义”艺术履历的反题阶段,他自己称为“神圣的下降”。随着90年代中国现代艺术运动的退潮和传统人文主义在新的文化场景中(主要是后现代解构思潮和消费主义的文化现实)遭遇的困境,促使舒群进入到他的“理性主义”的修正阶段,对逻辑实证主义、语言分析哲学和批判理性主义甚至解构主义的阅读,使他的思想履历发生了重大变化,分析哲学和科学哲学对传统人文主义批判的理论意义和政治意义促使他开始关注话语与话语情境的现实联系,按他自己的说法:他已由一个存在主义者转变为一个实证主义者进而转变成为一个结构主义者。这种思想转变体现在艺术上出现了分析性甚至波普主义的语言图式(《绝对原则消解》、《同一性语态-宗教话语秩序》、《同一性语态-一种后先锋主义》、《四项基本运算》、《文化pop崔健》、《世界美术全集》),这些作品意味着“由《绝对原则》这种意识形态修饰向《同一性语态》这种零度修饰的转移”,但所有变化并没有改变他的“理性主义”的理想色彩和宏观思维模式,“绝对原则”这一思想正题阶段就在1994年“向崇高致敬”这种表演性的宣示中落幕。

从单纯形而上学的思维路径上的这种出走,不仅源于对政治波普和玩世思潮这类“肤浅的认识论无政府主义”的深深失望,更源于对“理性主义”这种古典人文主义理想立场的自省和反思,在对法兰克福新马克思主义的批判理论实践、福柯话语理论和德里达解构主义的研究中,宏观性、整体性的古典理想主义暴露出意识形态上极权主义的思想本质,他的艺术也因这种理论思维的变化而进入到个人理想主义的微观生活实践,这成为他走出“理性主义”这种抽象思维的一次精神逾越和解放,在将近八年时间里他甚至放弃了绘画,从事经营、设计和参与民间美术馆的建设,理论阅读也由哲学扩展到管理学和设计史,直到2002年,“回归原初经验的冲动”和对知识考古学的兴趣才使他重新创作了《单色工农兵》和《红色毛泽东》这类具有表现主义风格的作品,而正是这一反题过程使舒群的艺术思考完成了由本体论、认识论向语言学的转移。

2005年以后对以“符号秩序”为特征的消费文化现实的思考使舒群的艺术获得了一个返归形而上之途的理由,这一阶段的作品<象征的秩序>从图式上看是对“绝对原则”时期的复制,但所针对的问题却由构筑抽象的文化模式转移到对具体文化现实的批判,它正好构成了舒群“理性绘画”的一个合适的合题:重新思考中国现代化的历史遭遇,以及面对这种遭遇时所必需的理性对策,当然,和第一阶段一样,在“象征秩序”中舒群艺术所营造的问题逻辑仍然具有明显的“图像乌托邦”的特征。

“图像的辩证法:舒群的艺术”展以“绝对原则”、“走出崇高”和“象征秩序”三个单元全面展示舒群艺术的历史脉络和思想逻辑,展览将展出舒群在这三个阶段中近五十幅代表性作品,它既是对舒群艺术的一次个案研究,也是对中国上世纪80年代以来当代艺术思想历程的一种学术整理。

这个展览将展示形而上学思考对中国当代艺术史的价值,以及中国艺术史和思想史沟通的意义。

展览期间将举办由吕澎支持的主题为“讨论观念的盲点是否还需要形而上学的方法”茶叙。

第一单元:绝对原则(1983—1989)

Section One: Absolute Principles (1983 – 1989)

在“绝对原则”时期(1983—1989),寻找中国文化的整体解答方案是艺术思考的中心课题,柏拉图-黑格尔式的形而上学的宇宙论模式、尼采的超人哲学、卢梭的新权威主义的和雅斯贝尔斯、海德格尔的存在主义混合熔炼出了“北方寒带文明”这种浪漫主义的文化 方案,而中世纪教堂的造型理念、籍里柯的“形而上绘画”和蒙德里安的“新造型主义”则孕育出了“理性绘画”这种抽象冷峻的视觉匹配形式(《无穷之路》、《绝对原则》 、《涉向彼岸》),由于这一绘画理论正好契合了80年代启蒙主义的时代需求,它成为 ’85新潮美术运动的主流性绘画思潮,按艺术家自己的说法,“理性绘画”完成了中国绘画由“情态写作”向“意态写作”的转向。

In the “absolute principles” period (1983 – 1989), the search for a universal key to Chinese culture serves as the central topic of artistic thinking. The Platonic/Hegelian metaphysical model, Nietzsche’s superman philosophy, Rousseau’s revision of political authority and the existentialism of Jaspers and Heidegger came together to form the romanticist cultural manifesto known as the “Northern Frigid Zone Civilization”(Beifang Handai Wenming); the plastic concepts of medieval churches, the “metaphysical painting” of Géricault, and Mondrian’s “neo-plasticism” gave birth to the abstract and cold visual forms of “rational painting” seen in works such as Endless Road, Absolute Principles and Wading Towards the Opposite Shore. Since this theory of painting fits the criteria of the 1980s enlightenment, it became a mainstream school of thought during the ’85 New Wave movement. According to the artist, “rational painting” completed the shift in Chinese painting from “mood composition” to “manner composition”.

第二单元:走出崇高(1990—2004)

Section Two: Out of the Sublime (1990-2004)

从1990年开始将近十四年的“走出崇高”时期(1990—2004)是舒群“理性主义”艺术履历的反题阶段,他自己称为“神圣的下降”。随着90年代中国现代艺术运动的退潮和传统人文主义在新的文化场景中(主要是后现代解构思潮和消费主义的文化现实)遭遇的困境,促使舒群进入到他的“理性主义”的修正阶段,对逻辑实证主义、语言分析哲学和批判理性主义甚至解构主义的阅读,使他的思想履历发生了重大变化,分析哲学和科学哲学对传统人文主义批判的理论意义和政治意义促使他开始关注话语与话语情境的现实联系,按他自己的说法:他已由一个存在主义者转变为一个实证主义者进而转变成为一个结构主义者。这种思想转变体现在艺术上出现了分析性甚至波普主义的语言图式(《绝对原则消解》、《同一性语态——宗教话语秩序》、《同一性语态——一种后先锋主义》、《四项基本运算》、《文化POP崔健》、《世界美术全集》),这些作品意味着“由《绝对原则》这种意识形态修饰向《同一性语态》这种零度修饰的转移”,但所有变化并没有改变他的“理性主义”的理想色彩和宏观思维模式,“绝对原则”这一思想正题阶段就在1994年“向崇高致敬”这种表演性的宣示中落幕,他称这一时期是由“意态写作”向“语态写作”、文化批判向语言批判的转向时期。

The roughly decade-long “out of the sublime” period (1990-2004) marked the antithetical phase in Shu Qun’s “rationalist” art career. He calls it the “fall of the sacred”. The retreat of the Chinese modern art movement in the 1990s and the conundrum faced by classical humanism in the new cultural setting (mainly the postmodern deconstruction trend and consumer culture) sent Shu Qun into a phase of revision on his “rationalism”. Readings into logical positivism linguistic analytical philosophy, critical rationalism and even deconstructionism led to massive changes in his thinking. The theoretical and political significance of criticisms of traditional humanism by analytical philosophy and the philosophy of science led him to focus on the connections between discourse and discursive circumstances. In his words, he moved from being an existentialist to being a positivist and then a structuralist. This change in thinking was embodied in his art through the emergence of analytical, even pop linguistic composition. Works such as The Dispersal of Absolute Principals, Voices of Identity – Order of Religious Discourse, Voices of Identity – Post-Vanguard Doctrine, Four Basic Operations, Cultural Pop Cui Jian and World Art Anthology implied “a shift from the ideologically embellished Absolute Principles to the wholly unembellished Voices of Identity”, but all of these changes did not change his “rationalist” leanings or macroscopic mode of thinking; the main phase of his “absolute principles” thinking came to a close with the demonstrative performance of “a tribute to the sublime” in 1994. He calls this period one of transition from “mood composition” to “vocal composition”, a shift from cultural criticism to linguistic criticism.

从单纯形而上学的思维路径上的这种出走,不仅源于对政治波普和玩世思潮这类“肤浅的认识论无政府主义”的深深失望,更源于对“理性主义”这种古典人文主义理想立场的自省和反思,在对法兰克福新马克思主义的批判理论实践、福柯话语理论和德里达解构主义的研究中,宏观性、整体性的古典理想主义暴露出意识形态上极权主义的思想本质,他的艺术也因这种理论思维的变化而进入到个人理想主义的微观生活实践,这成为他走出“理性主义”这种抽象思维的一次精神逾越和解放,在将近八年时间里他甚至放弃了绘画,从事经营、设计和参与民间美术馆的建设,理论阅读也由哲学扩展到管理学和设计史,直到2002年,“回归原初经验的冲动”和对知识考古学的兴趣才使他重新创作了《单色工农兵》和《红色毛泽东》这类具有表现主义风格的作品,而正是这一反题过程使舒群的艺术思考完成了由本体论、认识论向语言学的转移。

This departure from pure metaphysical modes of thinking was not solely due to the artist’s profound disappointment with the “superficial epistemological anarchism” of political pop and cynical realism. In fact, it was more the result of introspection and rethinking of the classical humanist standpoints of “rationalism”. Research into the neo-Marxist critical theory of the Frankfurt School, Foucault’s discourse theory and Derrida’s deconstructionism had revealed the ideological totalitarian nature of universal, unitary classical idealism, and because of these changes in thinking in theory, his art entered into the microscopic living practice of individual idealism, something that became a spiritual transcendence and liberation in his move from the abstract ideas of “rationalism”. In the nearly eight years that followed, he even gave up on painting, taking part instead in the design and operation of private museums. His theoretical reading also expanded from philosophy into management and design history. This lasted until 2002, when the “impulse to return to original experience” and an interest in the archaeology of thought led him to create somewhat expressionist works such as Monotone Workers Peasants and Soldiers, and Red Mao Zedong, and it was this antithetical process that completed the shift in Shu Qun’s artistic thinking from ontology and epistemology to linguistics.

第三单元:象征秩序(2005—2009 )

Section Three: The Symbolic Order

2005年以后对以“符号秩序”为特征的消费文化现实的思考使舒群的艺术获得了一个返归形而上之途的理由,也使他的艺术进入到“象征秩序”时期(2005—2009),重新思考“理性主义”的现实批判价值。这一阶段的作品《象征的秩序》从图式上看是对“绝对原则”时期的复制,但所针对的问题却由构筑抽象的文化模式转移到具体的“社会批判”,它正好构成了舒群“理性绘画”的一个合适的合题:重新思考中国现代化的历史遭遇,以及面对这种遭遇时所必需的理性对策,当然,和第一阶段一样,在“象征秩序”中舒群艺术所营造的问题逻辑仍然具有明显的“图像乌托邦”的特征。

Beginning in 2005, thoughts about consumer culture marked by the “symbolic order” gave Shu Qun’s art a reason to return to the metaphysical path, and brought his art into the “symbolic order” period (2005 – 2009), where he engaged in a rethinking of the value of “rationalism”in forming a critique of reality. Works from this period, such as The Symbolic Order, were in terms of image form, a replication of the “absolute principles” period, but the issue it was directed at changed from the construction of an abstract cultural model to specific “social criticism”, which made for a suitable synthesis of Shu Qun’s “rational painting”: a rethinking of the historical pitfalls of Chinese modernization and the rational countermeasures required in facing these pitfalls. Of course, just as in the first phase, the logic created in Shu Qun’s art during the “symbolic order” period was clearly marked by characteristics of “image utopianism”.

“图像的辩证法:舒群的艺术”展以“绝对原则”、“走出崇高”和“象征秩序”三个单元全面展示舒群艺术的历史脉络和思想逻辑,展览将展出舒群在这三个阶段中近五十幅代表性作品,它既是对舒群艺术的一次个案研究,也是对中国上世纪80年代以来当代艺术思想历程的一种学术整理。

The exhibition “Image Dialectic: The Art of Shu Qun” is comprised of three sections, “Absolute Principles”, “Out of the Sublime” and “The Symbolic Order”, which will give a comprehensive presentation of the historical path and rationale of Shu Qun’s art. The exhibition will include nearly 50 representative works from Shu Qun’s three phases. This is both a case study on Shu Qun’s art and an academic revision of the history of contemporary art thinking in China since the 1980s.

2009 序

文︱黄专

上世纪80年代以来在中国当代艺术运动中出现了一批具有极高理论素养和思辨色彩的艺术家,如谷文达、黄永砯、徐冰、汪建伟等,他们在各自的视觉实践中,以独立的问题意识和独特的思维方式延伸着上世纪初中国知识界对中西文化进行双向改造和批判的思想路径,使当代艺术保持着与中国思想史的有机联系。在实用主义和反智主义成为中国当代艺术的主流性话题时,对这种思想文脉进行史学整理无疑具有极强的理论价值。

舒群是上世纪80年代新潮美术最早的运动团体“北方艺术群体”的组织者之一,也是“理性绘画”这一主流性艺术思潮的最早倡导者和实践者,在二十多年的中国当代艺术实践中他的艺术一直保持着鲜明的理论先行的特征,在他看来,一切艺术的至高无上的问题归根到底都是哲学问题,一切视觉问题如果不承载思想史逻辑就无权成为真正意义上的文化问题,迄今为止,他的艺术经历向我们演绎了一种奇特的三段式的图像辩证法,而他也因此可以称得上是中国式形而上画派真正的代表画家。

在“绝对原则”时期(1983—1989),寻找中国文化的整体解答方案是艺术思考的中心课题,柏拉图-黑格尔式的形而上学的宇宙论模式、尼采的超人哲学、卢梭的新权威主义的和雅斯贝尔斯、海德格尔的存在主义混合熔炼出了“北方寒带文明”这种浪漫主义的文化方案,而中世纪教堂的造型理念、籍里柯的“形而上绘画”和蒙德里安的“新造型主义”则孕育出了“理性绘画”这种抽象冷峻的视觉匹配形式(《无穷之路》、《绝对原则》 、《涉向彼岸》),由于这一绘画理论正好契合了80年代启蒙主义的时代需求,经过批评家的理论阐释它成为85新潮美术运动的主流性绘画思潮,按艺术家自己的说法,“理性绘画”完成了中国绘画由“情态写作”向“意态写作”的转向。

从1990年开始将近十四年的“走出崇高”时期(1990——2004)是舒群“理性主义”艺术履历的反题阶段,他自己称为“神圣的下降”。随着90年代中国现代艺术运动的退潮和传统人文主义在新的文化场景中(主要是后现代解构思潮和消费主义的文化现实)遭遇的困境,促使舒群进入到他的“理性主义”的修正阶段,对逻辑实证主义、语言分析哲学和批判理性主义甚至解构主义的阅读,使他的思想履历发生了重大变化,分析哲学和科学哲学对传统人文主义批判的理论意义和政治意义促使他开始关注话语与话语情境的现实联系,按他自己的说法:他已由一个存在主义者转变为一个实证主义者进而转变成为一个结构主义者。这种思想转变体现在艺术上出现了分析性甚至波普主义的语言图式(《绝对原则消解》、《同一性语态-宗教话语秩序》、《同一性语态-一种后先锋主义》、《四项基本运算》、《文化pop崔健》、《世界美术全集》),这些作品意味着“由〈绝对原则〉这种意识形态修饰向〈同一性语态〉这种零度修饰的转移”,但所有变化并没有改变他的“理性主义”的理想色彩和宏观思维模式,“绝对原则”这一思想正题阶段就在1994年“向崇高致敬”这种表演性的宣示中落幕,他称这一时期是由“意态写作”向“语态写作”、文化批判向语言批判的转向时期。

从单纯形而上学的思维路径上的这种出走,不仅源于对政治波普和玩世思潮这类“肤浅的认识论无政府主义”的深深失望,更源于对“理性主义”这种古典人文主义理想立场的自省和反思,在对法兰克福新马克思主义的批判理论实践、福柯话语理论和德里达解构主义的研究中,宏观性、整体性的古典理想主义暴露出意识形态上极权主义的思想本质,他的艺术也因这种理论思维的变化而进入到个人理想主义的微观生活实践,这成为他走出“理性主义”这种抽象思维的一次精神逾越和解放,在将近八年时间里他甚至放弃了绘画,从事经营、设计和参与民间美术馆的建设,理论阅读也由哲学扩展到管理学和设计史,直到2002年,“回归原初经验的冲动”和对知识考古学的兴趣才使他重新创作了《单色工农兵》和《红色毛泽东》这类具有表现主义风格的作品,而正是这一反题过程使舒群的艺术思考完成了由本体论、认识论向语言学的转移。

2005年以后对以“符号秩序”为特征的消费文化现实的思考使舒群的艺术获得了一个返归形而上之途的理由,也使他的艺术进入到“象征秩序”时期(2005---2008),重新思考“理性主义”的现实批判价值。这一阶段的作品《象征的秩序》从图式上看是对“绝对原则”时期的复制,但所针对的问题却由构筑抽象的文化模式转移到具体的“社会批判”,它正好构成了舒群“理性绘画”的一个合适的合题:重新思考中国现代化的历史遭遇,以及面对这种遭遇时所必需的理性对策,当然,和第一阶段一样,在“象征秩序”中舒群艺术所营造的问题逻辑仍然具有明显的“图像乌托邦”的特征。

舒群的艺术个案将使我们面临一个无法回避的反省性课题:“中国当代艺术还需要形而上学吗?”

理性的疯狂与坠落

——舒群的艺术与思想历程

文︱吕澎

在舒群(1958— )自己完成的《舒群大事年表及简要说明》(2008年)里,他记录道:

1964年,6岁,入吉林省白城地区神经精神病防治院幼儿园。……由于我父母都是精神病院的医生,因此,我作为家属就在这座精神病院的家属院儿中长大。小时放学回家经常遭遇新来的患者入院前在医院门诊处表演的场景,这些记忆的碎片和我对精神病院整体严厉、伤害、冷漠、变态、监狱般的笼统印象综合在一起,对我的无意识产生了深远的影响。

在很多年以后,舒群非常诚实地记录了他对早年经历的感受和印象,对于那些清醒而充满世俗渴望的人来说,这是不可思议的——人不能在社会中暴露自己潜意识中的问题,那样是危险的和不安全的。然而,舒群的记录是在他秉持对艺术坚定的信念的基础上进行的,这表明了他对艺术及其态度的理性态度;又由于他的艺术和日常行为不断来自那些潜意识的强烈影响,因而,他的思想状态经常又是变化的和疯狂的。

天赋基因需要唤起,舒群对绘画的喜欢,是在父亲的教授下认真开始的。按照艺术家的回顾,他对那些导致对人类与宇宙的冥想的科普读物如:《十万个为什么》、《人类的起源》非常着迷。实际上,阅读这样的图书的青少年远远不止舒群一个人,但是,关于自然和宇宙的生成与毁灭问题对在精神病院环境里成长的舒群来说,成为摆脱不掉的内心情结,这样的情结与他以后将“仰望星空”所唤起的抽象与联想发生了关系,并通过服从他所杜撰的“绝对原则”或者“理性绘画”这个概念陈述出来。

1966年之后,尽管大量涉及西方文学艺术的图书被认为是有害的“毒草”——这种情况一直持续到1978年,舒群的父亲还是为他提供了关于欧洲文艺复兴、17、19世纪美术以及巡回展览派的画册图书,他甚至有机会在父亲的朋友那里看到了有外文的画册,这意味着舒群在很小的时候,多少接触到了资产阶级艺术的精美印刷品。

1973年,舒群进入吉林省艺术专科学校美术科,他开始在《吉林文艺》、《吉林日报》、《吉林儿童》等报刊杂志上发表插图、连环画、招贴、素描作品。1977年,舒群毕业被分配到吉林省博物馆考古队工作。古代艺术不是舒群以后的兴趣方向,但是,古墓洞穴和博物馆的文物陈列让他继续体会时间与距离的意义。尽管是夏天,微微发凉的晚风仍然能够唤起坐在伪皇宫窗外阳台台阶上的舒群内心对自然与风物的抽象联想,保持他在幼年就有的对宇宙的好奇心。

1978年是一个特殊的年份,这年中共的十一届三中全会改变了这个国家的基本政治空气,全会决议提出了“以经济建设为中心”置换“以阶级斗争为纲”的政治原则,这意味着党的意识形态标准开始出现松懈与修正。这年,舒群考入鲁迅美术学院中国画系,三年级时,舒群在这所有历史的美术学院结识了以后共同发起北方艺术群体的任戬——一个同样对形而上问题有冥想的艺术家。

按照艺术家的记载,他于1980年开始阅读黑格尔《美学》、朱光潜《西方美学史》、李哲厚《美的历程》、宗白华《美学散步》。这个经历与同年龄的大学生没有什么不同,不过,黑格尔的哲学对舒群有重要的影响。作为一个读上去让人棘手的词汇,黑格尔的“绝对精神”与舒群内心对宇宙的好奇心构成了复杂的共鸣。黑格尔相信“绝对精神”的存在,但是,从美学的角度上看,黑格尔关于一种更为妥当的形式本身可以成为“绝对精神”的完美显现的观点在舒群的思想里起到了作用。至于黑格尔的艺术分期,舒群倒没有怎么在意,尽管他知道“绝对精神”的“溢出”可能容易导致艺术的终结。

在思想躁动和混乱阅读的年月(1981年),舒群从意大利画家籍里柯(Giorgio de Chirico)那里发现了一种神秘主义的形式,继而,他对超现实主义的风格有了更多的兴趣。籍里柯的意大利建筑总是表现出幽暗与神秘,这个效果让舒群联想到他自己也说不清楚的那种难以捕捉的形而上心理状态。艺术史家们就是用“形而上”(Metaphysical)这个词汇来表述籍里柯的艺术的,而这个词汇的基本含义就是“玄奥”。

舒群说,“受宗白华影响,开始关注东西方文化比较研究,撰写了毕业论文《曲线的和谐与直线的和谐——中西绘画美学比较研究》,这篇论文已初现理性绘画思想的雏形。所谓‘直线的和谐’即指西方绘画中的科学理性精神,特别是指焦点透视法。当时我称中国画中的散点透视法为‘曲线的和谐’。”显然,舒群杜撰了一种形式的美学态度,他依凭心理经验,将直线同科学和理性联系起来,而将曲线同中国思想发生关系,这对于那些缺乏历史知识和语境的人来说,可能是十分牵强附会的。即便是用舒群喜欢的籍里柯的作品来举例,他也很难将作为直线的柱廊和作为曲线的拱门同时出现解释清楚——形式分析本身的缺陷早在西方美术史上就已经讨论过了,换句话说,有艺术史学知识的学生知道,孤立的形式分析本身肯定是有缺陷的。不过,舒群所表述的“直线的和谐”多少有些是服从内心需要的形式强加,他感受到了直线的力量,就将其与具有工具性质的科学和理性联系起来,而对有韧性的曲线,自然又附上了传统的形式趣味。事实上,舒群没有注意到,中国画的散点透视法是另一种经验理性的表达,与西方的透视法所隐藏的分析理性不太相同。这时我们可以看到,对于不同文明传统的“理性”,舒群还没有进行附着于历史理性之上的知识区分。不过,舒群显然接受了西方哲学的理性态度,并在类似黑格尔这样的哲学思想里寻找与内心对神秘的期待相似的地方。有意思的是,他一开始就注意到了抽象的形式分析,这与正在西南地区从事现代主义实验的艺术家例如毛旭辉、张晓刚完全不同。但是,抽象的玄想不能够替代形式的表现,在四川伤痕美术成为新的主流现象的时候,舒群仍然在乡土写实与表现主义之间徘徊。不过,在1982年,舒群在卢梭的《忏悔录》里发现了批判性精神的力量,“由此埋下了我对卢梭问题持久关注的种子”(《舒群大事年表及简要说明》)。不过,将舒群的所谓“批判”看成是一种富于逻辑的思想推理是简单的。在1985年前后,舒群在大量的西方著作的阅读中无意识地搜集涉及观念的词汇。他阅读了尼采(Nietzsche)、海德格尔(Martin Heidegger)、雅斯贝斯(Karl Jaspers)以及其他存在主义著作,他利用这些著作中的概念去拼结内心的无意识冲动,并将其宣言化。

在杂乱、匆忙而充满启发性的阅读中,舒群开始了他的思想陈述,他的用词是那样地自信而充满信心,以至给人一种他发现了人类新文明的感觉。事实上,他的第一篇文章就是用“新文明”来命题的:《一个新文明的诞生》(1984年)。在这篇文字里,舒群表达了这样一些看法:他注意到了中西方文明因历史和地理上的原因而存在的差异,在工业文明出现之后,两种文明有了碰撞与交流,但是,工业文明将人们的宗教情怀消除了,以至人类不能够很好地利用自己的发明,因而导致了新的精神疾病。尽管有大量相对健康的学者、作家和艺术家献身于对人类的拯救,但是,那些“企图在腐朽的树干上嫁接新的生命体”的人没有成功。不知道舒群当时的逻辑依据是什么,他提醒人们:既然存在着东西方的文明,南、北方的文明也即将诞生。他紧接着提醒说,新文明的基础是人们重新开始了对宗教的讨论。似乎宗教将重新修复由工业文明破坏了的精神世界。可是,舒群怎么也没有将南、北方文明的概念说清楚,他甚至也没有将“北方”与“宗教”的关系交代明白。我们知道,舒群和他的战友们热爱自己的环境,他们几乎是本能地希望从自己熟悉的环境中寻找文化或者艺术的支撑平台。尽管舒群振振有词地书写着来自匆忙阅读后的体会,但是,他还是希望将自己的看法表达给人们。我们注意到,他没有摆脱来自本质主义哲学的观念。他使用了“新的宗教”、“新的共同意志”这样的表达,但是,他将那个未来的“新”落脚在了黑格尔的“理念世界”,他还是关心着“永恒性质的问题”与“灵魂的问题”,这些统统没有跑出古典主义的哲学世界。不过,依凭“先验的需要”,舒群坚定告诉人们,北方文化正在崛起:

在北方,这个开始已经是那些“先知”们切身感验到的存在,他们从产生于北方土地上的“奇迹”发现了这个真理:一个北方文明的幽灵在世界的北部大地徘徊,它将变成巨大的能量流而席卷全球,整个世界将重新出现一个“智者”时代,一个如同东方先秦诸子,西方先哲的时代。

是什么力量给予了舒群对自己的宣言如此自信的勇气?他使用了40、50年代出生非常熟悉的《共产党宣言》里的句式,却将希望放在还没有出现的“智者”的身上。事实上,即便我们不去认真分析这个宣言中的“智者”究竟有什么知识与文化的正当性,直到今天,这个被期盼的时代也没有到来。任何熟悉思想史和世界一般文化史的人都会将舒群的这些表述看成是呓语,尤其是在人们开始反省80年代的艺术思潮的时候,这样的宣言很容易被理解为空洞而幼稚的表述。然而,这些文字真正的价值不是这些文字所表达的所谓文化思想,我们从文章的结尾处出现的“理式世界”这样的来自对柏拉图著作的翻译词汇的利用可以看出,舒群的心情是急切的与慌乱的。实际情况是,舒群的文字具有历史文献价值的东西是对个性与思想自由的渴望,是彻底摆脱旧有意识形态标准的控制的心情,是创造新世界的勇气。而这些“渴望”、“心情”以及“勇气”正是舒群和他的朋友们共同的特征。他们开始自喻为“先知”,他们敢于说他们发现了“真理”,他们决定去迎接新的时代,这类精神状态的基本价值就是叛逆,是那个时期所说的“思想解放”。

早在1983年,舒群就完成了他的《文明初期的幻象》、《无穷之路》等系列作品,这些为数不多的作品是一些石化了的人体与宇宙环境。按照舒群的解释,这些看上去冷冻和失去生命的人体可能是对那些流淌着无意识笔触的“温情”的批判。所谓北方文化,“其实是对一种‘冷’的美学特征的文化本体论式的表达,意在对传统中国文化‘温带文化’做出严厉批判,以此对中国传统文化做西方化的全盘改造,注入以希腊理性与希伯莱精神为特点的冷性特质的因素,以冷峻拒斥温情。”(舒群)舒群的表述多少有些牵强,他不过是本能地表达了北方城市,或则冬天总是呈现出严寒和冷峻的环境的感受,他不过是将这样的视觉经验依附在了他杜撰的“新文明”之上,为这些形式寻找文化与艺术的托词。在这个时候,任戬创作了题为《天狼星传说》的组画,那是一派冬天的景象;王广义的“北方极地”系列,也仅仅是冬天雪地里行走或者匍匐的人,他们生活在北方的冬天,他们对冬天有感受。只是,他们希望他们感受的冬天具有哲学的含义,希望他们生活其中的北方环境能够产生文化与艺术的奇迹。这的确是一个思想开始彻底解放的时代,在这个意义上