William Kentridge

威廉 肯瑞奇

Black Box / Chambre Noire

at Deutsche Guggenheim

29 Oct 2005 - 15 Jan 2006

William Kentridge, 1955出生于南非约翰内斯堡,现在生活、工作于约翰内斯堡。

“机运”:图象制作中既非程序也非偶然的东西

by William Kentridge ,1993

[…]石器时代的影片制作

我制作影片的技术非常原始。传统动画由成千上万帧手绘画面依次拍摄而成。这通常意味着需要一个动画制作组联合行动,也就是说,他们不得不预先把整部片子画好。关键图由主制作人绘制出来,中间过程全部交由下一级的绘图员完成。还有一些人则负责涂色和着色。

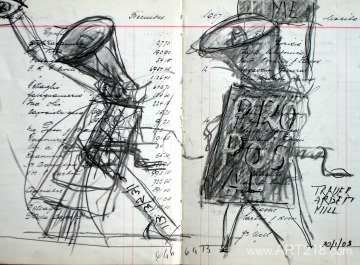

我采用的技术是这样的,首先得把一张纸钉在画室的墙壁上。房屋正中央架着我的摄影机,一般是部Bolex牌旧摄影机。我开始在纸上画画。然后走到相机旁, 摄下一两帧画面,再走回去,继续画,改动画面的轮廓,然后再走到相机旁拍,再走回纸前,再走到相机旁拍,如此反复。因此每组镜头都是一幅独立的素描,这和 别的影片中一帧帧的画面是不一样的。一部片子可能只需要总共20幅画,而不是如一般人想象的那样需要成千上万帧。这更象是画素描而不是拍片子,不过这里的 画是黑白的,而且满是擦抹的痕迹。至于拍完后的编辑、配音响和音乐等等收尾工作就和其他片子是一样的了。

技术能让我们干嘛

我拍素描起先是为了记录它们的历史。我时常发现,随着绘画的进展,一味关注最开始的动机未免有些神经过敏、不堪重负和单调乏味。而把画拍成一部片子就能够 记录下每一个瞬间。在绘画的过程中,关注点总是从开头的偶然契机上转移。摄像使我能够现场追踪修修改改的全过程。木炭擦掉后总会不尽人意地在纸上留下一些 灰色的污迹。因此胶片不仅能记录下绘画过程中的变化,而且能够揭示这些变化背后的历史,因为每一次擦抹都会留下以往的蛛丝马迹。

影片是怎样变成这样的

这些画都是拿木炭画的。木炭很容易用擦子和布擦掉,甚至吹口气也能弄掉,因此比较适合这一过程。粗糙的单色绘画令人想起20世纪早期的黑白电影。对其中隐 藏的乡愁我倒并非视而不见。此乡愁源自一个制作政治性图象不必有那么多顾虑的年代——这是另外一个话题。虽然有好多要说的,在此我只想说明,不同的要素和 动机是怎样聚合成最后的意义的。使用木炭时的偶然性,擦子的不完善,相机的颤动,这赋予了影片别具一格的特性,虽然全是我一手所为,但这种特性并不是有意 识地、刻意地或理性地规划出来的。

当我着手制作《矿山》(1991年)这部影片时,我本来决定要有一个女主角,其次,不应牵涉到索欧.艾克斯坦(Soho Eckstein),他是一个矿场老板,在其他三部片子里担任主角。

我脑海里浮现的是德拉克洛瓦的“自由引导人民:1830年7月28日”这幅画,此外还浮现出身上裹着报纸的舞女形象。我决定在拍片子之前拿出一个清晰的故事梗概。

一连两周我都眼望空中,反复酝酿。我把自己心目中的“自由引导人民”画下来,但却到不了任何地方,只好又退了回来。我试图从索欧这匹其他影片中的战马开 始。他必须在他女儿——自由的艾克斯坦——出场以前充当过门。可是直到最后她也没露面。我不得不放弃最初的打算,转而去寻找更为自然的开片方式。

于是片头画面变成了土地横截面——一幅地势图。这就是第一天的工作:地势图,沿着轮轴攀升的矿坑升降机。画出上行的升降机是为了使自己感觉有一个好开端。 我能够从升降机上得到好几秒的镜头,而画出它来并不费事。只要隔几毫米擦出一个黑块就行。我认为这是非常重要的。显而易见,我的想法并不在于如何最好地表 现矿工升到地面的过程,而在于如何使自己感到片子做得有进展。

最初设想出的形象,其背后的动机是不纯的,但它既不会使该形象生效也不会使之失效。一切为召唤形象而采取的策略,只有在事情完成后才能有所评价。

(我对所谓灵感的纯净光辉总是抱有几分怀疑。在通常情况下,突然迸出来的“好点子”最好是暂且搁在那儿。它们的价值只能在实际的完成过程中,在最后取得的形式中表现出来;往往是那些发端于心灵之幽径与源头的东西才能坚持到底。)

人群

“人群”的诞生和我所采用的独特技术有很大关系。在使用演员的电影中,往往需要巨额的预算、成千上万的额外开销、直升飞机、庞大的摄制组和军事化的管理部 门来抓拍浮出地表的人群。而采用木炭技术,只需要在纸上做个标记就可以代表一个人。随着标记一点一点增多,成千上万的人开始闪现出一丝游移不定,就好象闪 过人脸的一丝犹疑。

我们并非寻找廉价的镜头,而是去面向由这一技术敞开的可能性。已经有某种和预先设计好的故事不同的东西在往前发展了。在这四部影片中,人群都扮演着主角; 在其他三部片子中,他们身上的政治味道更明显。“人群”形象在我1989年的作品中出现过(这里我不知道如何分清原委),注意到这一点也许是有趣的,那一 年正好是南非政治解冻期的开始,在记忆中,那是我第一次看到浩大的游行队伍在街头汹涌而过。

地震

接下来发生的是某种地震,主角索欧.艾克斯坦在床上辗转反侧——原先的大地变成了他身上的毯子。他的出现象神仙一样结束了涌动的人群——否则,这些涌动的 人群何时是个了?他们又将走向何方呢?这一形式的解决其作用是给影片搭好舞台。在此,我们必须分清作为影片制作人的我的需要以及观众们的需要,观众们需要 的是推动剧情的悬念或答案。

现在我们的影片一方面有了矿工们,另一方面则有了索欧.艾克斯坦。

抽雪茄

大约是这个时候,也就是画电影画到了第三天的时候(每部这样的片子都要三至四个月才能完工),我开始为影片中的矿场片断收集其他材料。我仍然想着要给电影 一个开端——自由的艾克斯坦还扇着翅膀可怜兮兮地在一旁等着呢!我对如何使索欧.艾克斯坦从床上爬起来到办公室去犹豫不决(在其他几部片子中,办公室是他 出现的场所)。为了凑时间,索欧抽起了雪茄烟。这根雪茄起初变成了他手上摇的一个铃铛。不过这是个死胡同。我在片子中确实这么做了,但这一点也没改变索 欧,对影片的发展也没什么帮助。

咖啡壶

接下来我要画的是咖啡壶。这在影片中并不是下一个形象,而是下一幅素描。这部影片剩下的另一半工作是填充已经出现过的形状和结构。还包括连接各部分、做背景和前景。

影片中的咖啡壶是对着那天早晨摆在画室的咖啡壶画出来的。它本来是很容易成为一只茶壶的。直到活塞下降了一半的时候,也就是在我又画又擦不断把活塞几毫米 几毫米地往下调的过程中,我才看到、知道和想到(我无法再往上钉别针似的再添一个字了)它应该穿过碟子、穿过床,变为一个矿井。我感觉自己更象是在发现而 不是在发明。当时一点也没觉得自己想出了一个“好点子”,只是对没有错过眼前的东西而倍感欣慰,并为自己没有早点意识到会发生什么而感觉很蠢。

我并不是要说这个瞬间或这个图象是某种一直潜藏不露的东西,真正令我着迷的是想要去弄清这图象从何而来。它不在计划之列。我不可能在第一天就预计到它。它 并不是对我曾向自己提出的一个问题的回答——“什么日用品和矿井升降机相近?”当我在厨房给自己准备喝的东西时,什么事情在发生呢?那儿有我的某个部分在 说“不是茶,那儿有,你这个傻瓜,咖啡,不是蒸浓咖啡,咖啡壶,你真笨……相信我,我知道我在做什么”吗?假如我那天早晨喝的是茶,索欧躺在床上的尴尬局 面会一直继续下去吗?

(所谓“发现”图象和物体,无数艺术家用身边环绕的图象、物体、照片作为护身符去“寻找”图象,这里面存在着一整套问题。现在我无法谈它,但我想它和我现在谈到的东西属于同一个领域。)

我刚才提到了三样东西:大地以及穿过大地的黑色斑块(也即升降机),可以说这幅图景在起源上是不真纯的;涌现的人群,这一画面是由技术制造出来的;咖啡壶 活塞的矿井,这一画面是偶然产生的。这里面的每一幅图象对于影片来说都是关键的、核心的。它们没有一个来自于计划、程序、故事梗概,但显然也并不完全出于 偶然。“机运”(Fortuna)是我对这一类力量的通称,它们既不属于冷漠的统计学偶然性,也不属于理性控制的范围。

影片其余部分

影片的其余部分发生得相当直接。一旦有了矿井,所有的图象都可以埋藏在岩石里了:身陷地下的人,大批的人。睡觉的人的形象是最初拿来与矿井相配的;直到我 画他们的时候才想到要用他们两次——一次是在地面上,一次是在岩石中。北大西洋运奴船是由矿井方案引发的。这批奴隶图和关在西非谷仓门后的密集人群是有类 似之处的。矿工头盔上的一盏灯与国王雕像上的皇冠所具有的外表的相似,暗示着采矿的广度。所有这些图象的起源都并不有趣。我想,最初几幅图象只是为了显示 我所采用的进程的类别。

这毋宁说是一种不可思议的工作方式,当然,这样有许多自己跳出来的图象都不得不抛弃掉。对于我来说,这一进程势必如此。观念和图象产生得如此艰难,以致我不得不调动我所能发现的一切手段、策略和魔咒。

有些人可以独自坐在那儿,沿着自己的思路连贯地往前走。他们从一个模糊的动机开始,以一个具体方案告终。这一能力与我无缘。每当我坐下来冥想,我要不就原 地打转,要不就滑向“中不溜”和单调贫乏。对于我来说,行动是非常重要的。只有当身体处在绘画状态中,想法才开始出现。这种绘画与观看、动手与估价的结 合,部分地激发了我的思想,而如果不这么做,它就会锁闭起来。在话语的领域中,这一过程的发生有赖于谈话或写作这样一些具体的行动。

绘制图象和讲话之间有某些相似之处。首先人们可以观察到,按原定计划画一幅画和发表一个讲话之间有某种相似之处。我以为,在日常对话中这种说话的方式是十 分罕见的。在说话前先在头脑中把话过一遍,这种情况只是偶一为之而已。一般来说——也就是以上描述的过程和讲话之间距离更为接近的时候—— 这儿存在着一种关于我们想要走的大方向的知识和冲动。但是,当我们在说出一句勾连成形、指向既定目的的话时,马上就会出现对习惯、经验和大脑无意识部分的 依赖[…]

我认为这一过程既不陌生,也不惊人,但我想强调的是:它如此之根本,决非偶尔发生之事。无论如何,在我的工作方式中存在的这种藉以产生图象和文本的“机运”,映射着我们的某种在世方式——甚至并不局限于图象和文本的领域。(陈岸瑛/翻译)