录像行为艺术之父维托·阿肯锡 (Vito Acconci)于纽约曼哈顿当地时间周四逝世,享年77岁。他的妻子玛丽亚·阿肯锡已确认其逝世,据艺术品经销商肯尼·沙克特透露,他死于中风。

这位美国先锋艺术家一生的艺术创作,致力于对人的身份、性别、行为、自恋情结等主题和境况进行激烈且颠覆性的探索。维托·阿肯锡生前曾为纽约视觉艺术学院SVA艺术实践系客座教授。

▲ 维托·阿肯锡Vito Acconci(1940-2017)

维托·汉尼拔·阿肯锡生于1940年1月4日,他成长于纽约布朗克斯区一个关系紧密的意大利天主教家庭。他的父亲哈米尔卡(Hamilcar)是一个生意做得非常好的浴袍制造商(哈米尔卡·巴尔卡是迦太基将军汉尼拔的父亲,也是阿肯锡不太常见的中名的意义)。他的母亲(奇亚拉Chiara)担任过学校食堂服务员以此帮助家庭收支平衡。阿肯锡自小学就读于罗马天主教学校,1962年毕业于圣十字学院获文学士学位,此后获爱荷华大学诗歌美学硕士学位。

阿肯锡经常说起父亲给他起的名字是多么的不寻常,以及自己对文学和歌剧的热爱,“我宁愿选择汉尼拔而不是维托,”他在采访时说道,“但是,我要再一次强调,在《沉默的羔羊》出现前就是这样。”20岁出头时,他父亲去世了,他说这彻底改变了他,一直被母亲保护到成年,而他也努力让他惊世骇俗的作品与母亲保持着距离。

▲ 传奇艺术家、前卫运动代表人物维托·阿肯锡(Vito Acconci)

1962年,他参加了爱荷华大学研究生写作计划,受限于后现代主义作家如阿兰·罗布·格里耶和约翰·霍克斯。之后与艺术家罗斯玛丽·梅尔结婚(婚后不久在60年代便离婚),此后又和梅尔的姐姐伯纳黛特·梅尔结婚。贾斯培·琼斯的数字绘画出现后,他又出版过一本杂志《0—9》。

上世纪60年代末,维托·阿肯锡正热衷于文学事业,但渐渐他发现自己内心的躁动本性并不适合做一名传统的诗人。“尽管我热爱文字,但我想将文字化为行动。”此后阿肯锡开始为一小批观众在大街创作记录性质的行为艺术,艺术雷达转向趋于存在主义的不安,并辐射至整个美国社会。到1969年,用他的话说“有点头脑发热”,以有时一周几次的频率表演行为艺术,档案都被保存在布鲁克林社区的工作室中,现在是建筑设计工作室。

赫兰德·卡特在2016年出版的《时代周刊》里描述阿肯锡具有独特个人印记的行为艺术时写道:“像个30岁的旺盛松弛的人,他看上去、做起来,也像是脱口秀、分裂、偷窥、自虐的贤者。”

▲ 早期作品“跟随片段(Following Piece)”,1969年

在他早期著名的作品“跟随片段(Following Piece)”(1969年)中,几乎一个月,阿肯锡每天随机选择一个人跟随,有时带着朋友让其拍照这一过程,当被跟随者进入私密空间,阿肯锡便停止跟随。阿肯锡不认为他是跟踪狂,而是作为抛锚的灵魂在寻求方向。

“这让我从作家的书桌前解脱出来,步入城市。”他曾对音乐家瑟斯顿·摩尔(Thurston Moore)说道,“这就像是我祈求别人带我去某地,而我自己却不知道怎样去。”

数十个表演艺术片段持续到上世纪70年代早期,多数并不为人所知,包含身体的不适状态、裸露性质、性别演绎等表演要素,通常借鉴于同一时期的女性艺术家,当然也包括他狡黠聪颖和斯文加利(Svengali)式的个人印记(英国小说家乔治·杜·莫利耶小说《爵士帽》中通过催眠术控制女主人公的音乐家,后用来形容具有极大吸引力和影响力的人物)。“我的早期创作灵感来源于女权主义文本,70年代早期行为艺术大多由女权主义艺术把握,我一个男人做此,有一种探索新大陆的感觉。”

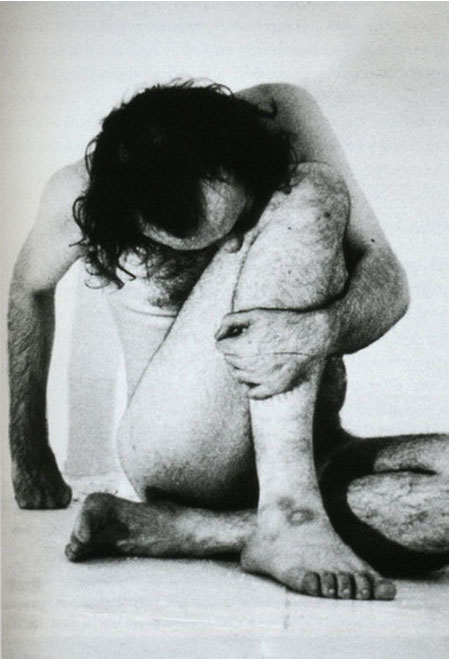

▲ 作品“商标(Trademarks),1970年

在创作于1970年的作品“商标(Trademarks)”中,阿肯锡用力咬向自己,咬破肌肤,留下牙印作为一种半永久文身。如他自己所说:“咬——是我身体所能做到的最大程度。”

▲ 作品“温床(Seedbed),1972年

在1972年最著名的作品“温床(Seedbed)”中,他在纽约苏荷地区索纳班画廊(Sonnabend Gallery)地板制作了一个伪装角度,使其可以带着麦克风藏身于此,当人们坐在他上边,他对他们说话,同时自慰。似乎暗指性再一次笼罩了一切。自此,该作品成为了行为艺术的试金石,因其纯粹、古怪的无畏。

“我想让人们以某种方法穿越空间,而不是站在地上,看着某物,向其弯腰致意。”2016年谈及行为艺术时,他对《纽约时报》的记者说道,适逢其回顾展在MOMA当代艺术馆展出。“我想让空间与人都包容其中。”

以不同于辛蒂·舍曼(Cindy Sherman)照相的方式,维托·阿肯锡创作了多种不同的角色,而产生于同一个身躯——他自己——他像探索、逃离、并在压力下瓦解。

上世纪80年代,芝加哥当代博物馆举办了阿肯锡回顾展《维托·阿肯锡:我们在哪,我们究竟是谁?》,彼时,其录像、摄像文档和其他创作已经进入为数众多的公共收藏中,如现代艺术馆和惠特尼美术馆。

▲ 展出现场

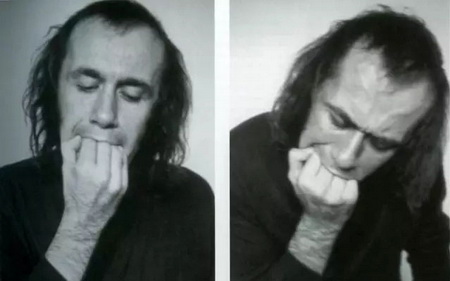

为了使自己永不成为艺术的野心家,他还在纽约各大艺术院校授课,他的课堂如今已成为传奇,本身就是一种表演艺术——任性的长发,全黑的一身行头,砾石层的嗓音伴随着口吃大步走动,在他停下之前,抽不完的雪茄将被点燃,踩熄,再一支,再点燃。

▲ 传奇艺术家、前卫运动代表人物、建筑师维托·阿肯锡(Vito Acconci)

这种雄心在70年代中期得到了完全的发展,彼时在其激进生涯的转折点上,他放弃了艺术创作,转而投身于建筑领域,开始作为一个极为先锋的建筑师和设计者进行创作,包括公园,机场休息区,甚至是奥地利河上的人工岛。

▲ 1992年与史蒂文·霍尔联合设计建筑艺术事务所外观

▲ 布鲁克林纽镇湾污水处理厂

90年代他为纽镇污水处理厂设计的水流结构和通道,从内而外延伸至整个玻璃建筑。“从外面看你好像坐在里面,而从里面看你好像又坐在外面——在里面你就坐在外面的一个人旁边,反之亦然。”阿肯锡描述道。

▲ 穆尔岛——未来人工岛

与之相近的是2003年,他为奥地利格拉兹市所建钢桥宽大至贝壳型,承载圆形剧场、运动场和咖啡馆。

“我希望我们能使建筑持续爆发性增长然后以不同的方式回归。”阿肯锡在一次访谈中说道,“改变环境这个想法暗示了,如果你的环境一直在改变,那么你的想法也将一直改变。我想建筑学应该有未知的结局。这可能是有关现代主义的另一个问题——它本身太完整了。”

▲ 维托·阿肯锡(Vito Acconci)

即使谈到死亡,维托·阿肯锡似乎也将其视为一种创作的辅助,一次表演。在1971年一封未署名收件人的信中,他提到对于死于一场飞往加拿大航班的恐惧,然后宣称将在起飞之前,寄存一封信在视觉艺术学院登记处的办公桌上,信封中有他公寓的钥匙。

“在这次死亡事件中”,阿肯锡在信中以一种略带决心的口吻总结道:“信封将被第一个需要他的人拿走;他将免费使用公寓和其中所有的一切,以他愿意的任何方式。”

维托·阿肯锡(Vito Acconci)访谈译文

维托·阿肯锡,1940年出生于美国纽约。

维托·阿肯锡的工作室位于布鲁克林DUMBO区的一座宏伟的建筑中。在我采访他的那一天,显示工作室门牌号的电子互动屏幕坏了,这让我问了好几个人阿肯锡的工作室在哪儿。没人知道。最后,我终于找到了这位69岁的艺术家的工作室,他正在为一系列从巨型乳罩到刺猬的桥梁的建筑与设计项目创作。工作室非常明亮,巨大的窗户正对着街道。主要的家具是作为分隔空间的书架,每个书架都塞满了从哲学到艺术到歌曲的诱人书名。阿肯锡最著名的是他于1970年代的行为装置,它们在新一代的生活中以文本的方式在多个网站中名垂千古,尤其是他最臭名昭著的作品——《温床》“Seedbed”,1972年,他躺在Soho的Sonnabend画廊中的一个木制结构下进行手淫,观众们在他上面走动。然而,在阿肯锡蜕下了作为反叛艺术家的一层皮后,他仍在继续推动界线。

KW:凯伦·赖特(KAREN WRIGHT)

VA:维托·阿肯锡(VITO ACCONCI)

KW:我知道你出生于1940年。告诉我一些有关你父母的故事吧。

VA:我来自一个意大利家庭。我的母亲出生于纽约,但是我的父亲出生于意大利。我的父亲影响了我的一生。他几乎没上过学。我甚至怀疑他是否完成了高中学业,但他完全投入。对我的父亲来说,最重要的是文学、音乐、艺术和建筑。他是一位浴袍制造商,这是个亏本生意。自小我便学习到艺术的概念和没钱的概念。

KW:所以,你很早就知道什么是失败了?

VA:对的,从我父亲那里。我父亲最棒的地方在于他认为重要的不是学习,而是热爱某件事物。来自意大利的他向我阅读但丁,但他也向我阅读科尔.波特和福克纳。他开始迷上英文。他热爱双关语。他会说:“什么是蜜月色拉?”答案是,“孤独的生菜”。然后他会继续说:“先别看,蛋黄酱正在穿衣呢。”(双关语:mayonnaise is dressing正在调制蛋黄酱)

KW:所以,在某些方面,你感觉自己十分特殊?

VA:是个非常不可思议的成长方式,因为你学习的这些单词——这些绝对的东西——你意识到它们都美丽地散开了,单词是脆弱的。在巨大的世界中,有些小单词可能和这个巨大的世界是对立的。所以,从小我唯一想要做的事情便是写歌词,或者是创作艺术,如果为了表示叛逆,我完全可以强烈地反对这些。

KW:纽约对你来说就像个实验室,对吗?我听说你觉得古根海姆对你来说非常重要。

VA:我的高中离那儿只有四个街区。

KW:我觉得古根海姆就像个雕塑,里面充满各类东西…

VA:嗯,但一定要是雕塑吗?我的意思是,雕塑是你无法进入的东西。它是不是更像个晕眩的空间?

KW:什么空间?

VA:晕眩的空间,一个让你头昏脑转的地方。古根海姆的好处是,如果你愿意,你可以在这里快速地观看艺术。这也不是不好。(笑)这就像弗兰克.劳埃德.莱特(Frank Lloyd Wright,古根海姆美术馆的建筑师)不知道即将会有个叫互联网的东西问世,所以他让你尽可能地越走越快。

KW:你在古根海姆附近上学?

VA:我在曼哈顿的一所天主教学校上学。那里有些优秀的耶稣会会士。他们大部分都是过量饮酒身亡的。(笑)但是,耶稣会会士一直有点像叛逆的天主教徒。他们可以是超、超、超保守的,但是,有时神父却会说:“我不清楚我是否相信。”。我在天主教学校一直学习到22岁。我在马萨诸塞州的圣十字学院念大学。

KW:学习什么呢?

VA:学习写作,但大多数都是古典的,很多希腊和拉丁文。然后,我上了爱荷华大学,因为爱荷华大学估计是美国第一家拥有所谓的作家工作室的地方。我在回到纽约后继续写作,但后来我想,我不知道这里是否有时间让小说家写作。只有写短篇文章的时间。在那个时候,影响我写作的最重要的东西便是贾斯佩尔.琼斯(Jasper Johns)的作品。他似乎教会了我所谓的传统手法。在我看,琼斯就是位想要利用抽象表现主义作为自身的技法的人。但他估计在想,“有数以百万的人在把抽象表现主义作为技法。我应该如何吸引观众的目光呢?”。一幅画,就像一首诗,需要做自我宣传。琼斯所用的方式,就仿佛是他在想,如果我用了数字5、靶子、字母——如果用了大家都熟悉的东西——也许这就会吸引人。然后,你就可以把那些抽象表现主义当成是技法了。

KW:所以,当你从爱荷华大学回来时,你在关注艺术?

VA:我去了所有我认识的画廊。在那个年代,大概也就是麦迪逊大道或者57街。没有人告诉我应该去哪家画廊,所以我便去了Castelli和Zabriskie,它们好像都差不多。但是,情况也并非那么糟糕,那是我唯一能够自我探索的时期。随后,在你开始阅读东西以后…我就不去哪儿了。(笑)

KW:我想了解你们的杂志《0到9》“0 TO 9”。

VA:这本杂志存在的时间很短,从1967年至1969年。是和另一位诗人一起合作的,她现在很著名,伯纳黛特.麦尔(Bernadette Mayer)。版本很少,是油印的,甚至一些是影印的。

KW:这名字来自贾斯佩尔.琼斯吗?

VA:我们非常希望它不是的。虽然我有很多东西都来源于他,但是我不会愿意做一本来源于他的杂志。我试图让自己相信我们的名字《0到9》“0 TO 9”和他的系列《0至9》“0 through 9”是有区别的,但是,当然,任何一个看过的人,都会觉得它们是一样的。我们将其命名为《0到9》因为这涵盖了所有事物。

KW:你在过去书写并观看艺术。那是一个激动人心的时期吗?

VA:我很惊慌。我时常在想,我不能浪费时间,我必须工作。我而且觉得自己比别人慢,所以我必须更专注。我时常在想,我并不聪明,我要努力。这就是我每天一早灌输给自己的:我必须回家写作。但是,我是否比像Frank O’Hara那样的天天参加派对的人生产更多作品呢?估计,没有。

KW:这是不是耶稣会会士的影响?

VA:这有点类似苦行者的精神。在1968年,大家的共同语便是寻找自己。那是个体互动的时期。那时候的书名多为《管理自身认知的课程》。那时候有个对我来说非常重要的社会学家名叫Erving Goffman。他任教于宾夕法尼亚大学,写了《公共空间内的行为》。还有一位社会学家名叫Edward T. Hall,他写了两本非常动人的书,《无声的语言》以及《隐藏的维度》,里面谈论到社会距离。就比如说当人们彼此的距离在10英尺时,每个人都可以清楚地看见另一个人的全身。但是,当两个人的距离在2到3英寸时,突然间,视觉就不那么重要了,所有东西都模糊了。它让我想到可控的视觉。也许还存在有失控的方式…

KW:你是在怎么从写作转变到行为艺术的?

VA:曾经有个时期,我们之中的很多人并不满足于只限于纸上的诗——我们必须行动。在1970-71年代,出现了很多小型艺术杂志,像《Avalanche》、《ArTitudes》以及《Interfunktionen》。丹尼斯.奥本海姆(Dennis Oppenheim)过去是我的密友,而我也认识丹.格雷厄姆(Dan Graham)以及布鲁斯.瑙曼(Bruce Nauman)的作品。但是,从那些小杂志所获取到的信息让你想到,哇,旧金山的某人或者是荷兰的某人也在创作同类的作品。也许,你可能并不是疯子。

KW:你的早期作品是非常“违法”的。

VA:我不清楚自己是否认为它是“违法”的。“违法”这个字已经被别人用过了。

KW:那么你会怎么形容它?

VA:当大家都在谈论有关寻找自己的时候,你应该如何寻找自己呢?我希望能尽量地逐步进行。我该如何证明自己在关注自己呢?我用身体来证明。我可以咬我自己。我可以焚烧胸毛。目的是?是的,我有个身体。我拥有一个别人称之为自己的东西。也许我可以改变自己。(笑)也许我可以无聊地堆积自己的胸部让它发展成女人的胸部。要成为女人并非那么简单。但是,我觉得这是很重要的,当我回想这些作品时,就像是个《The Little Engine That Could》。我在说,我想我可以、我想我可以。虽然我正在做我明显不行的事儿,但是这个过程是非常重要的。想要实现它的意志和努力…我的作品是有关到达你无法到达的地方。并且,我想要让自己脆弱。

KW:你在过去曾经说过女性主义作品对你的影响很大。然而你的一些早期作品,比如《主题曲》“Theme Song”(1973年的一部黑白录像作品,阿肯锡对着镜头的长篇独白),对我来说这个作品是在攻击女性主义的。

VA:我不知道这是不是在。如果不是那些早期的女性主义文章,我不清楚我的作品会不会被人知晓。它们对我来说影响很大。我开始因为自己是男性而感到自卑,它们引导我去创作允许我自己变得脆弱的作品。

KW:很多早期作品的录像现在都在YouTube上。人们的反应就像是这些作品是你在昨天完成的一样。

VA:我知道。

KW:我觉得这很奇怪。

VA:对我来说有趣的是,人们真以为我是在昨天才刚完成这些作品的。这让我很困惑因为我以为它们完全是和那个时期脱节的。

KW:我觉得人们的反应很剧烈。

VA:我的意思是,明显地,我为此感到十分感激。因为年轻人觉得可以继续从中获取一些东西。

KW:除了自助热潮,你也受到了其它东西的影响。还有疯狂的越战。

VA:越战估计是最重要的事情,但是我到底有没有特别为越战而做的作品?我觉得应该没有。我为什么咬自己?我为什么手拿铅管和铁撬棍在地下室说:“我很孤独”?这就像我在打越战。(笑)我就像是在扮演一个美国人。如果我蒙上双眼,我就无法把你当成人看,这就像美国在做的事儿。我的意思是,这对我们这一代人来说是很重要的,因为我们成长在1940年代,那个时候的美国就像个英雄。美国拯救了欧洲。然而,多年以后,我们意识到,美国其实是个罪犯。

KW:这些作品好像在跟随当时的观念模式——被一套规则或指示所支配。

VA:我不知道怎么说是否正确,但是你给你自己一套规则,定制一套跟从的规章。你希望是个开放的系统,然后这些规则不会约束你——但是我猜想你的确是想要一些约束的。

KW:你在为难自己——某种程度上,蒙着自己的眼睛或是强迫自己。

VA:虽然这些事情确实有很多实际原因。如果我到地下室去叫大家都不要下来,如果我手持铅管和铁撬棍,那么我就必须蒙住自己。如果我把他们看成是人,我就什么也做不到了。我不会去打人,但是我会去打一些抽象的东西。

KW:我想了解《温床》。

VA:最初,《温床》和手淫无关。我的作品从来不是从主题开始的。《温床》有关我将自己安排在一个不是空间的中心的位置。我会和空间混在一起。我会成为这个建筑中的一部分。我会成为地板的一部分。然后,我想,好吧,我就在地板下好了。我该怎么办?我可以潜在地位于每位进入画廊的观众的下方。我可以移动。首先,我想,ok,我必须在下面做点什么,而且这必须是将我和观众联系在一起的事儿。人们怎么知道我在那儿?最初,我幻想自己可以在Castelli空间的天花板上,但这当然不行。Soho的画廊都有非常低矮的天花板,所以我必须建一个斜坡。然后,我想,或许有些东西应该来自我的内部。也许我可以吐痰。(笑)

KW:画廊不会担心内容吗?

VA:Sonnabend刚刚搬到Soho。没人知道Soho,他们需要关注就像他们需要销售一样。

KW:大家都来看行为。但是你决定搬走作品中的行为。

VA:我不想承认自己是一位表演者。表演者意味着聚光灯——一位表演者有太多戏剧的内在含义。我更喜欢的是表演者的代言。我开始想我的作品有点过时了。我觉得它沉湎于1960年代的语言,仍然沉湎于寻找自己的概念中。但已经不是1960年代了。很多人都有不同的个体概念,认为个体只作为社会体制、政治体制、文化体制的一部分存在。所以我要我的东西也成为那个体制的一部分。我大概太习惯于利用自己,我甚至不知道该怎么摆脱自己了。所以我留下了自己的一些残留物。这些东西开始被称之为装置。

KW:你是怎么从艺术跳跃到设计和建筑的?

VA:我从来没有想在艺术中——这也许是因为如此所以我不属于艺术——得到观众。我觉得艺术中最基本的条件便是观众:观众在那里,艺术便在那里。所以,观众便处于欲望和挫败的位置。在美术馆,有那些写着“不准触摸”的牌子,这意味着艺术比人更昂贵。但我要的是用户和栖息地。我不知道我在过去有没有用过这样的词,但是我要的是住户,参与者。我要的是互动。所以,采取了利用身体。不一定要是我的身体,所以我采用了画廊内的观众的身体。

我开始制作人们可以利用的工具车。它们像是个庇护所——像个建筑。从1980年至1983年,所有的作品,像《即时楼》“Instant House”是用某种观众可以在画廊内使用的工具车组成的…你坐在千秋上,你骑着自行车,然后现在你创造了一个空间。在我的职业生涯中,有个制作图像的空间。然后是1980年代初期,就像是Metro Pictures时期。人们花很多时间在谈论图像,尤其我从来不被绘画所吸引。但是,我想,你知道的,如果图像在流行,那有没有理由运用图像呢?如果这些作品是个建筑游戏,那么图像差不多就是这个游戏的前台。这使到我想到了更多的表面。

KW:你是怎么从建筑游戏转变到纯粹的建筑的?

VA:一如往常,事情从这里到那里是因为失望,一些空缺。我喜欢建筑游戏的想法,你一直在建造和再建造。而我仍然觉得自己还在这个对抗中。我在想,如果建筑师造了一个梦之屋,那么我就要造一个糟糕的梦之屋。我的作品就叫做《糟糕的梦之屋》“Bad Dream House”。

KW:告诉我关于格拉兹的事儿——穆尔河之岛是你最大的建筑项目。

VA:是的。策展人Robert Punkenhofer向2003年格拉兹委员会建议在穆尔河边上做一个人造岛。他那么想的原因是他最小的儿子就住在格拉兹,他觉得孩子们没有下河的理由。第一年,我们审查了很多计划书,我们可以建造一个水的岛屿吗?我们可以建造一个浪的岛屿吗?我们可以建造一个漩涡的岛屿吗?我们可以建造一个泡沫的岛屿吗?我们画了很多初稿。

KW:非常诗意。

VA:我们通常是那么开始的。我们毫无进展地试图建造一个岛屿。使命是建造一个拥有三样功能的人造岛:一个剧院,一个咖啡厅和游乐场。所以,最终我们采纳了碗的概念,把它倒转扭曲后变成圆顶的想法。如果碗是个剧院那么圆顶便是咖啡厅。之间的扭曲空间便是游乐场。经过了一年的错误后才解决了问题。

KW:你的作品以及你的观点总是充满幽默。你说过的话让我感到震惊:你希望当你走进里查德.瑟拉(Richard Serra)的雕塑后能看见卖热狗的小贩。这是一直以来最棒的玩笑。

VA:如果里查德读到这句,我可能此生就完蛋了。

KW:你打算收回它吗?

VA:我不能。印刷品最棒的一点就是你不能收回它。(笑)这是很特殊的幽默,然而我觉得它完全和反讽无关。我觉得这应该和马克思兄弟的幽默有关。(笑)你知道的,这应该和扔东西的幽默有关。我认识的一个女人说他很喜欢马克思兄弟,但是她一直在想谁会在最后负责收拾残局呢。我觉得那个想法挺可怕的。(笑)

KW:你的有些作品也展示了某种荒谬的感觉。我在想的是那件把巨型乳罩当成家具的作品——乳罩墙。你可以向我介绍一下吗?

VA:它们一共有7件。

KW:不同的罩杯还是一直是一样的?

VA:不,一直是一样的罩杯,但是你可以把它们摆成不同的姿势。所以任何一家美术馆都可以随意变换它们。它们本来的功能就是家具和灯具。你可以坐在杯里听音乐。

KW:你目前正在工作的项目是?

VA:在印第安纳波利斯的一个很有趣的项目。估计是第一个试图混合生理与虚拟的项目。我特别选择了这个地点因为这将使我们有机会去做从未做过的事。是一条穿越建筑的城市道路——路人、自行车和车都能穿越。这条穿越建筑的路将随着一天的时间变换颜色。自行车道和人行道的旁边将会有一个网状的系统释放出数千个LED灯。当你穿越隧道时,你将会触发感应器使到灯火在你周围移动并跟随你。每个人都能触发它——它差不多就像萤火虫,其中一个人开始和另一个人的萤火虫混在一起。这是为了制造一个能持续移动的空间的小小尝试。然后便是在荷兰的一个项目,靠近Eindhoven的,在一块用作露营的地上。他们要我们建一个穿越高速公路的桥。原因是他们担心动物会被车撞死,所以,他们建议我们建造一个给小动物们使用的桥。(笑)是很有趣的项目,但也是不大可能的一个。

KW:你的作品很有影响力。

VA:这不是我的目标。但是我的一生真的非常非常受其它东西的影响。首先是作家,还有电影和音乐也是。我经常在想,我希望我能影响他人。并非说我希望别人能抄袭我的作品。是一种更深层次的影响,就像是授权。事物是这样的,但如果它们是那样的呢?如果你把它们倒过来会如何?这不是只有艺术家才会做的事情。我觉得科学家也是这样的。有个理论是:我们如果浇水会如何?孩子们也是那么做的。如果现在有个孩子走进来,那么他肯定会忽视我们,钻到桌子下去造一栋房子。

作者:凯伦·赖特(KAREN WRIGHT)居住于伦敦的自由撰稿人兼策展人。

翻译:嘿乐乐

来源:Interview Magazine (2010年)

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。