文︱王志亮

近几年我一直关注这样一类中国当代艺术实践,艺术家在社会现场工作,作品需要公众参与才能完成。作品的最终形式不是展览之物,而是被档案化的事件,或者可供使用的日常物品。我将这类艺术实践的特征称之为“共生”,以此区别于介入、参与、合作等概念。“共生”指以某一特定地域为第一现场的艺术实践,其中,艺术家通过各种形式,与地域空间、物和人建立具体关系。“共生”反思艺术的生产方法,但不专注于讨论艺术生产、接受、展览、消费等具体体制问题。当代前卫艺术中反映出的“共生”观念,让我们看到艺术家再次将艺术植入社会生活的努力,为了达到这个目标,他们把艺术生产的空间从工作室移入具体的社会环境。

现实主义者观察、理解和再现他人生活,他们相信作品中的人、物和事件就是现实本身;现代主义者静观冥想,他们表现个人沉思;历史上的前卫将日常生活之物或者自己的日常生活艺术化,他们既不再现对象世界,又不表现自我沉思;中国当代前卫艺术的共生实践融合了现实主义与历史上的前卫艺术的艺术观,艺术家观察、研究社会现实,时常干预社会现实,甚至将自己的日常生活融合在社会现实之中,但他们却不直接再现现实生活。

艺术与特定地域共生的艺术实践,从广义上讲,具有美国批评家格兰·凯斯特(Grant Kester)所定义的“合作式艺术”(Collaborative Art)的特点,艺术家“在特定地点展开的合作式项目,他们开展广泛的互动和分工劳动,互动式的参与过程本身被看做这类创新实践的一种形式。在多数情况下,这些项目都发生在传统艺术展示场域之外,如双年展、画廊、美术馆,它们与当地社群、社区或政治对抗场所相伴而生。”(Grant Kester, The One and theMany: Contemporary Collaborative Art in a Global Context, Duke UniversityPress, 2011, p.9.)进一步讲,“合作”过于偏重主体之间的协同创作,而“共生”更强调艺术与特定地域(包括空间、人和物)整体的相互依赖关系,并且与中国特有的社会主义现实主义传统、集体主义记忆和经济发展导致的社会结构转型等情境密切相关。

本文试图以大纲的形式提示出以下问题:艺术如何达到与特定地域的共生?他们与哪些中国式的艺术体制和社会体制问题相关?以及我们在判断这类实践时遇到了哪些难题?

▲ 晏阳初在河北定县扫盲

▲ 民国时的农民戏剧实验

一、乡村与中国问题

在中国,乡村的政治意义自不必言说。艺术与乡村的关系,在新中国成立之前就已经建立起来,尤其是20世纪30年代末,当大批艺术青年从上海、广州、湖北等地奔赴延安时,中国现代艺术与乡村、政治的复杂关系就已经凸显。再如80年代的乡土和伤痕艺术与艺术家的乡村生活经历密切相关。但是,20世纪以来中国艺术与乡村的关系大多是写生层面的镜像关系,或者是与意识形态相结合的服务关系。近年来,当一批当代艺术家再次选择乡村作为艺术实践场所时,他们的实践更多与当代的都市化进程和艺术体制发展相关,在内容上往往与意识形态形成张力关系。

可与之共生的乡村是一部分艺术家远离都市的精神家园。具有乡村经验的艺术家和学者更能认同偏远乡村所负载的精神乌托邦属性,因为乡村似乎未被都市的现代化所浸染,自然环境未被破坏,真、善、美在这里可以成为统一的整体。但是,这类实践却并不是我们所要谈论的当代艺术,而是更加类似乡村建设的社会实验。艺术家或学者是整个计划的引领者,他们试图通过艺术激活衰落的乡村生活,让村民的生活得到改善。这一目标的最终结果是让乡村变成景观,村民收入得以提高。艺术复兴乡村的悖论在于,复兴过程中的乡村,可能正在一步步破坏艺术家预设的那个精神家园蓝图。发生在安徽的碧山计划和山西太行山的许村艺术计划是两个有趣的个案,学者欧宁和艺术家渠岩进行乡村艺术实践,但是最后遇到了相似的困境。试图以艺术带动乡村经济发展,从根本上却与中国文人的山水情怀发生了冲突。 对于我们所要关注的艺术实践来说,乡村和城郊主要具有两方面意义,其一,它们是当代艺术的问题现场;其二,它们是艺术家在艺术体制之外活动的自由之地。上述两方面意义是一块硬币的两面。2008年艺术家靳勒在甘肃石节子村建立石节子美术馆,这是一次将整个生活空间转换成艺术空间的尝试。2012年,焦兴涛等人在贵州北部山区的羊磴镇建立“羊蹬艺术合作社”,持续开展艺术创作。2014李一凡和葛非、葛磊、满宇等四位艺术家发起了“五环比六环多一环”项目,邀请艺术家将焦点汇聚到北京的城乡结合部,展开实地调研与创作。2015年石青策划的“腹地计划”,同样以邀请艺术家创作的方式展开,不同的是,他们实践地点是“腹地”(hinterland),特指经济发达地区周边的城市或郊区。上面这四个项目,在操作形式上虽然存在些许差异,但是乡村和郊区,对艺术家而言,并不是文人精神的最后家园,而是能够折射社会问题的现场,以及规避常规艺术生产机制的自由之地。甘肃石节子村和贵州羊磴镇不同于山西的许村和安徽的碧山,前两者没有秀丽的风景,没有年代久远的建筑,它们是最普通不过的山区村镇。这种现状的乡村无法满足艺术复兴乡村的条件,因为这样的村镇没有办法被打造成吸引游客的旅游景点,它们也不符合中国传统文人对世外田园的想象。

当代所有基于乡村的共生实践,无不站在揭示或解决问题的具体立场上行动。这些问题包括:工业化生产所带来的农村手工艺传承问题;农村独居老年人养老问题;城中村改造过程中的农民回迁问题;城市化过程中的农村发展问题;城郊农村农民工的生存问题;城市化进程中区域经济发展不平衡问题等等。

二、共生实践的基本方法举例

1、去主体性

当乡村被选择为共生的地域之后,那么接下来的问题便是,艺术家通过什么方式与所选地域共生?一种被普遍采用的方法是合作,这类合作不是指艺术家与艺术家之间的合作,而是特指艺术家与当地居民共同创作作品。合作的本质是要去掉艺术家在艺术创作中的主体性,简单说就是艺术家对作品的全权控制。

▲ 冯豆花美术馆项目

杜尚开启的现成品艺术虽然最早解锁了封闭的艺术创作权,但在艺术体制之中,艺术家反而具有点石成金的“霸权”。共生实践中的合作,恰恰是要打破这一主体霸权,这是此类实践最为政治的一面。2012年焦兴涛等人在贵州北部羊磴镇建立“羊蹬艺术合作社”。合作社在中国带有强烈的时代特征,曾在新中国时期主导整个国家的经济生产。改革开放之后,不再适应市场经济发展需要的合作社也随之被取消,那时,它几乎等同于“极左”与“落后”。而今,合作社所倡导的集体主义生产方式在艺术中再次出现。集体主义的复归是艺术家对都市现代化中个人主义的反叛。在羊蹬艺术合作社的实践中,这一复归所针对的恰是以艺术市场为导向的艺术生产、接受和传播的封闭体制。在这个体制中,艺术家像工人一样生产商品,商品经由画廊经营,或在美术馆中展示,最终被收藏,而观众则成为整个产业循环中的象征符号。羊蹬艺术合作社的代表项目《乡村木工合作项目》和《冯豆花美术馆》都以集体名义创作,合作首先是多位艺术家之间的自由联合,这与众多艺术小组的联合形式一致;其次,合作是艺术家与当地居民的联合,这一联合可以有效地消除艺术家的主体性,从而使得艺术创作过程中,艺术家和普通居民的合作形式与最终作品处于同等重要的地位。

▲ 乡村木工合作项目村民与艺术家

《乡村木工合作项目》有5位社员参与,每位社员与一位当地木工结成工作小组,两人协商创作一件作品。其中几件作品非常有意思,比如有位木工希望把自己做过的各类家具重新做一遍,艺术家表示同意,只不过提议要把每件家具连接起来,于是我们就看到了处于连接状态的儿童床、橱柜、椅子和凳子。另外一个小组则以社员的尺寸为标准,做了一个只有社员可以坐进去的移动橱柜。类似这样的工作方式,既有合作社所强调的“平等”关系——作为社员的艺术家与木工之间的平等协商,又不乏独特的审美价值。

2、重建使用价值

▲ 一个人的全家福项目

为了能够与所选择的地域共生,艺术家尽管依旧以物(或建筑空间)的形式创作作品,但他们往往不约而同地让作品更具使用价值。恢复使用价值是让艺术直接进入居民日常生活的最直接方法,同时也是针对当下美术馆中那些景观性装置的回应。这类具有使用价值的艺术作品又不是那些华丽高档的设计品,它们简单、朴素且实用。我们能在这里讨论它们,只不过源自创作者的艺术家身份,实际上它们已经成为当地居民日常生活的一部分。如果我们说现成品和波普艺术把日常之物转换为艺术作品,那么共生实践则把这一过程颠倒过来。如羊蹬艺术合作社(杨洪)创作的《一个人的全家福》,以当代艺术创作的形式,重新赋予照片在家庭内部空间的展示功能。

3、转换空间属性——从居住空间到艺术空间

将美术馆改造成日常生活空间,以占领美术馆,改变展示空间的性质,这在国际上已经成为流行的做法,自美国新前卫艺术的艺术体制批判开始,艺术家就已不断探索美术馆空间的功能和边界。近几年来,活跃于国际的泰裔艺术家克里特·蒂拉瓦尼亚(Rirkrit Tiravanija)的作品就以转换美术馆空间属性著称。画廊、美术馆的展示空间在他的改造之下都被转换为日常生活空间。在中国当代艺术的共生实践中,我们会发现艺术家逆转了体制批判的工作方向——他们把日常生活空间转换成美术馆,试图让居民与艺术共在。

▲ 冯豆花美术馆项目中的“展品”

2008年,乌托邦艺术小组(邓大非、何海)基于空间转化和艺术介入社会的思路,在上海公开征集家庭住宅,在一天内把参与者的公寓改造成美术馆。2014年,羊蹬艺术合作社把羊蹬镇冯木匠经营的豆花铺改造成美术馆,制作标牌,贴出公告,置换餐桌桌面,粉刷墙壁。重新制作的桌面是这件作品的核心部分,桌面上雕刻一些日用品,如香烟、筷子、钥匙,并尽量做到以假乱真的程度。这种方法是以一种波普的方式,消解日用品的使用价值,但同时又让他们回归到日常生活中。进店用餐的食客可以欣赏这些司空见惯的物品,但却无法使用它们。他们颠倒了波普艺术的创作逻辑,让被艺术化的日常物以艺术的形态回到日常生活中。

4、触发事件

艺术家并不生产什么作品,而是仅仅组织一场事件。艺术家在特定地域组织事件,参与者都是该区域中的居民。事件具有随机的成分,往往是公共事件,但大部分情况下是由艺术家策划,来回应该区域的特殊问题。艺术家佩恩恩在上海桃浦组织一场电轮车锦标赛,参赛者为当地的电轮车运营者与每日穿梭于桃浦的工人。桃浦是处于上海外环高速外的一个镇,处于城市的边缘区域。艺术家组织的电轮车大赛一时成为街道的景观。电轮车是桃浦镇与上海市中心经济发展落差的一个符号,正如艺术家所说,桃浦与上海的落差越拉越大,上海的非法电轮车在大多区域也无法运营,但在桃浦依旧火爆。桃浦人的“野”加大了治理成本,桃浦也因此反倒增加了更多自己生长的“自由”。

三、讨论

1、共生实践是否超越了现实主义?

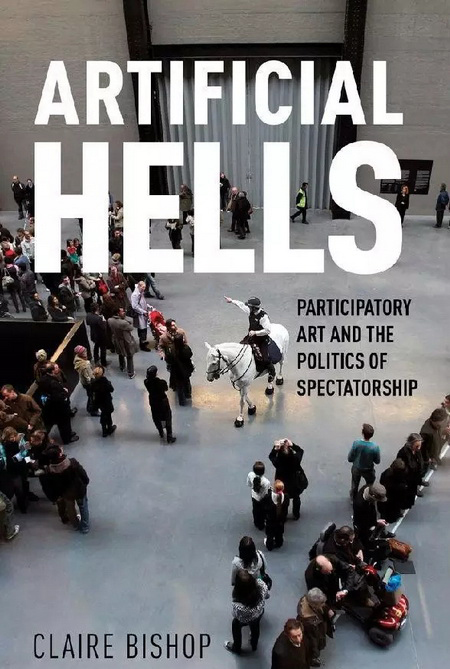

当代艺术的共生实践源自两个艺术传统,一是19世纪末兴起的现实主义;二是20世纪初出现的前卫艺术。我们可以看到,共生实践批判艺术体制、强调合作等宗旨都可以在前卫艺术理论体系中找到原型。除此之外,共生实践的精神内核又分享了现实主义的部分内容。19世纪末,艺术如何与时代建立密切关系成为一个突出问题。当然,那时的媒介特指绘画和文学作品。关注现实,让作品具有当代性,对于现实主义者来说体现为呈现对象与现实的镜像关系,于是客观呈现对象成为一种工作方法,由此引发了一系列绘画技术的变革。共生实践也共享了现实主义关注弱势群体的特征,不同之处在于,共生实践放弃了绘画媒介,也就抛弃了衡量作品优劣的技术标准。现实主义绘画一般存在两种判断标准,一是绘画技巧;二是道德伦理。当代我们对现实主义绘画的最大质疑在于,现实主义绘画遵循过于简单的镜像反映论,它们追求的客观现实容易被意识形态现实所取代。在现实主义绘画中,审美绝非独立存在的自由之地。我们面临的问题是,共生实践去除了现实主义绘画的技术之后,审美是否也消失了?我们评判这类作品的标准是否仅剩伦理学的标准?这也是美国批评家克莱尔·毕晓普(Claire Bishop)所提示的问题。

无论如何,我们现在可以确定的是,如果共生实践仅呈现调查结果,或者拍摄现场图片和录像,他们不但没有超越现实主义绘画的真实感,甚至连最基本的美感也丢失了。共生实践如何能够做到比现实主义更深刻呢?

2、当代艺术绑架了社会学(人类学)?

我们谈到的一些共生实践(也被许多艺术家和批评家描述为在地实践)遇到很多批评,其中一点涉及艺术家所使用的方法与社会学的关系。反面观点认为,一些在地实践用不规范的社会学方法,展示了一些二流的调研结果。其次,艺术家关注的现象和提出的问题在社会学领域已有成熟的研究成果。这类批评提出了当代艺术的共生实践面临的巨大挑战。一部分艺术家仅仅把自己对一个地域的观察结果看作作品本身,这反而将艺术简单化了。对一个地方拍几张照片,做几个访谈,然后呈现在展览空间,这样的作品既没有艺术应有的创造性,又不是规范的社会学调查方法。

▲ 基于两年多调查在民居中进行写生的展览

诚然,当代艺术的共生实践确实借用了社会学的调查方法,但是,只有二流的艺术作品才会把非科学的调查结果作为艺术本身来呈现。类似社会学的调查应该只是共生实践开始的第一部分,如何回应调查发现的问题,才是艺术的创造力所在。我们所谈论的作品都已经超越了调查即艺术的初级层面。

3、共生实践与乡村之间建立了什么关系?

我们谈到了共生实践的几种创作方法:去艺术家主体性,重建使用价值,转换空间属性,触发公共事件。与其他艺术形式相比,共生实践之所以具有意义,在于它能够与乡村的空间、物、历史和居民建立具体关系,而不是镜像关系。那么现在的问题是,艺术家试图与乡村诸要素建立什么关系?

▲ 让雕塑回到人际

共生实践与乡村空间、物、历史或居民建立稳定而且是日常性关系。羊蹬艺术合作社在工作一开始就决定与几项工作方式拉开距离,如他们不扶贫,不送文化下乡,不是建设新农村等。羊蹬艺术合作社的这些原则是在避免艺术家为了实现自己的目的,对乡村生态进行强行干预。为了让艺术与乡村共生,他们尝试先融入乡村,然后让艺术在乡村中自然生长。

▲ 艺术与日常

共生实践与居民建立协商式的平等关系。如果说艺术最终目的是要影响观者的意识,那么共生实践的互动对象首先是参与到作品中的居民,而不是美术馆的观众。乡村居民是共生实践的参与者,而不是实现艺术家个人计划的工具。恰恰在这一点上,我们可以看到,在当代部分看似与乡村发生关系的作品中,乡村的风景、物品和人都只不过是艺术家完成作品的工具而已。

4、当代艺术可以与乡村共生吗?

最后我想做一下总结。显然,中国当代艺术与乡村的共生实践才刚刚开始,各个项目之间并未形成统一的方法,我在这里只是总结了一些他们的共同点,而他们之间的差异可能会更加多样。多种差异也让我们可以看到共生的广义和狭义两个含义。广义上讲,一切以乡村为现场的创作,都属于当代艺术共生实践的范畴;但另一方面,狭义上讲,只有那些旨在与某一具体地域保持长期日常性关系的艺术实践,才属于我们要谈论的共生实践。现在看来,这两种共生状态都面临挑战。

广义上的共生实践在以特定地域为第一现场之外,往往存在一个美术馆的第二现场。当在第一现场完成的事件,经过加工制作后在美术馆中进行展示时,艺术和乡村的共生关系就已经成为过去式。这类作品虽然提示了当代乡村的问题,但却存在消费乡村的危险。从伦理关系角度讲,乡村的空间、人和物只是传达艺术概念的工具,艺术和乡村并未触发和建立任何新型关系。

狭义的共生实践往往期待与乡村合二为一,让当代艺术真正扎根乡村,在乡村生长。现实问题是在于,艺术家作为外来者,如何能够被乡村居民接受为他们日常生活的一部分?艺术如何避免强行启蒙乡村,同时又与乡村一起发展?

注:这篇文章原为2016年7月在“纷繁的想象:矛盾的确立与动摇”国际研讨会上的发言(北京,寺上美术馆),后又经过修改发表于《艺术当代》2016年第10期。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。