任何艺术手段的发明之初都是一团迷雾,任何艺术分类的边界也都等待着后来者去打破。因而有关艺术概念的分类与定义问题,始终是一个难题。解决这个难题只能重新进入历史现场,并在思想史的角度不断从时代中获得回声,才能让这团迷雾在阳光下稍稍褪却。

“凤凰艺术”特约撰稿人张未在本系列小史文章中,试图从同一历史时期开始的“杜尚主义”与“构成主义”两条道路及其进展中,分析装置艺术的观念演化及其社会思想语境。从法国与俄国的诞生两种相反相承的艺术创作思想,如何经历了彻底的自我背反,如何在共产主义思想中发展到极端,如何在美国经历了衰退,又在先锋剧场中被重新激活,并最终稳固为70年代以来稳定的创作思路;这些方法与道路在当代面临着哪些问题或陷阱,如何克服现成与保守而重新回到活力的源头,都是我们试图通过历史梳理来进行研讨的问题。

解现成(De-readymade):一场技术哲学的事件

1911年,就在杜尚观看完先锋戏剧的《非洲印象》之后,他开始对那种称颂理性主义的艺术表示出不满与怀疑。

这是他在脱离了野兽派之后亦无法拥抱立体主义的核心原因。他表示,甚至连《非洲印象》的作者都并不明白这出戏剧的意义所在。这部由雷蒙德·卢塞尔的小说改编而成戏剧里,充斥着各种嘲讽式的机械图像——将伊曼努尔·康德的雕像描绘成一台充满讽刺意味的思考机器,矗立在非洲小镇的中央:当一只训练有素的喜鹊飞落在雕像旁的控制杆上,哲学家脑壳内的强光顿时大开,理性从这一刻照亮了舞台。

按照罗莎琳·克劳斯的说法,自此以后,杜尚开始了自己的孤独之旅。他将自己的工作变成了一种“物品的遴选机制”——如同“一种开关装置,用来开启去个性化的艺术作品的生成过程”。做作品的人不再是艺术家,而是对物品具有不同理解与思考的人。

▲ Marcel Duchamp. Shadows of readymades

毋容置疑,这种观念来自于一种对工业技术的认可与赞美。但它的诞生却并不仅仅是“反对手工质感”这么直接的说法。反对手工质感,是从荷兰风格派直至包豪斯对手工的重新研究那里展开的。杜尚并不只是在反对手工——在他那里,除了签名之外,手工根本就不存在——他反对的是一整套依赖于手工的艺术生成机制。艺术家之为艺术家的地位在于,是否能在更高的层面上发现物品之上所笼罩着的某种“自在”的形式感,而不是将某种外在于它的形式感用手制作出来。

换言之,只有将小便池倒转过来摆放,小便池才能够被称为一件艺术作品。邱志杰曾研究过,杜尚这一“倒转”行为,将小便池的形状,变得与女性的子宫十分接近——子宫与水管共同构成了一种阴阳同体。这一点,从艺术家后来对男性与女性“身份转换”的诸多作品中亦可以看出,例如《画上胡子的蒙娜丽莎》与他自封为“罗丝·瑟拉薇”的各种作品签名及其自拍照。

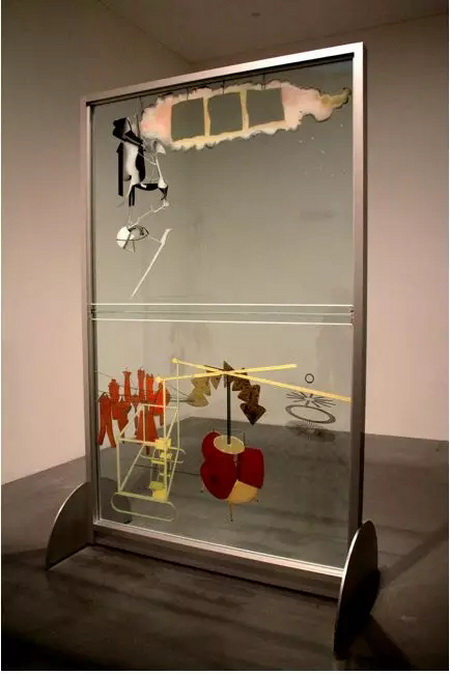

将器物视为一种身份与器官的隐喻,在更高的层面上认识到现成品所具有的形式,并通过某种“倒转”让其具有新的含义,的确是一种全新的创作手段。但同时这种手段所凭借的艺术主题,则具有一种工业化的技术哲学的思考路径。在杜尚的作品中,流露的是一种“器官投射”的思考方法——即他在《大玻璃系列》中,用机器来隐喻人体、用机器的部件来隐喻人体的器官。

▲ Marcel Duchamp, The Bride Stripped Bare by Her Bachelors,Even (The Large Glass)

围绕着杜尚有太多的“神话”。许多神话是由波普艺术家们后来追认的,而当时他们追认这些神话也只是通过给“现成品”这个概念不断正名,树立自己的合法性。如果艺术思想史无法透过这种观念来理解历史,而每每提到杜尚都还要用既有的神话去套他的作品,那么艺术自身的发展也就永远摆脱不了人为的阴影。

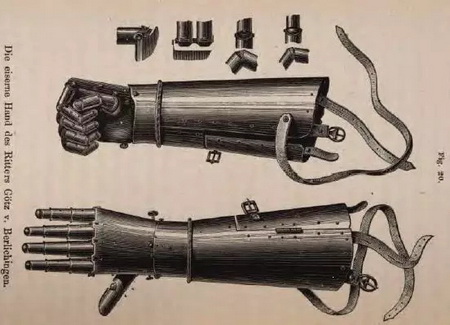

▲ 《技术哲学纲要》及其插图

“器官投射”并非是杜尚率先发明的。1877年在德国出版的《技术哲学纲要》中,恩斯特·卡普就使用了这一概念,并因此诞生了“技术哲学”。《技术哲学纲要》中,卡普把技术视为人类自我拯救的手段,认为人类内在的进步意识导致技术进步,工具和及其等技术产物都是人类骨骼和器官向大自然的外化、延伸及投影,它们扩展、强化和补充了人体器官的各种技能,增强了人类控制自然和改造自然的能力。

▲ Duchamp,le passage de la vierge lamarie,1912

器官投射的思维方法,不仅存在在杜尚的创作中。与达达主义相对同时期的未来主义也是从这种角度出发来改造人体的结构的。机器一样的器官,实质上是“技术”的视觉化。人们用看上去十分机械的形象,来表达技术在人类身上所强加的力量。而反过来,当人们开始使用这种外来的力量时,自身的能力也开始越来越大,越来越超出伦理与秩序的范围——一场革命、一场战争就不可避免的准备发生。

杜尚面临的问题,和未来主义的问题有着相同的焦点——“未来人将要成为机器,还是机器成为人的器官”?按照卡普的哲学思想,人类既不可能如未来主义者所宣称的那样成为机器,也不可能让机器直接成为人的器官。人类创造的机器只是对他自身身体器官的一种“投影”,例如奥尔特曼博士在第一次为公众讲述血液的循环规律时,就使用了交通轨道图来讲述自己的研究。

人类的身体与机械研究是双向互证的。从这一历史描述中,我们可以看到一个与流俗完全相反的事实——人类发明机器,并非是在用机器来模仿自己的身体,而是恰恰相反,人类在无意识的发明了某种机器之后,才反过来认识了自己的身体,增强了自己对身体本身的研究——这也是卡普“器官投射”的结论。我们也同时能在“计算机的发明与认知科学的进步”的先后顺序中观察到这一点——机器的形式仅仅来源于某种完满性与完备性,而不是对自然器官加以模仿。

人类对机器的研究越深入,就对自己身体的认识就越深入。因此比起机器那清晰的逻辑,人体始终是一团难以彻底阐明的云雾。它每每出现新的解释,就同时推进了艺术与技术的创新。

从这一点上来说,杜尚确实是用工业文明的思考来反对手工制作的,并用工业文明的方法,将手工劳作彻底转化为一种技术哲学的思考。我们在这里也不是为了证明杜尚就是按照卡普的思想来进行创作,而是说,他的思考与40年前的哲学家在逻辑上达成了共识。这种共识并不是从未来主义的角度来展开的。他并不“制作”,也就是说他并不直接参与某种形式感的生成。未来主义的创作角度,首先要求着对机械运动进行分析,用一种比立体主义更加精确的方式,将“运动原则”变成一种“先于创作的图示”,并根据这种图示,亦步亦趋的用手描绘出来。

但杜尚那里是不存在“先于创作的图示”的。杜尚对《大玻璃》的解释是从机器的角度对性器官进行一种新的阐释。他要求的是一种研究的完善性与完备性,艺术家必须通过观看、思考,去捕捉现成品自有形式背后隐藏着的丰富含义,从而将其未曾阐明的隐喻指示出来,最终发挥出巨大的威力。

这种威力来自于两个方面,一方面是艺术家对具体的物品的“形式—功能”配对的解除,或者说“解功能”(De-function)的威力,另一种则来自于艺术家用小便池去参展时,对整个展览的嘲讽,或者说“解身份”(De-identity)的威力。

“解功能”,既是使用器官投射的技术哲学等等任何知识框架的角度,来对物品与材料进行考察与研究,但更重要的是,艺术家让材料摆脱了环绕在其上的天然的功能和材料语境——例如小便池是用来小便的,而陶瓷与大理石则被用来表现人体的肌肤等等;“解身份”,则是艺术家对其自身“身份—行为”的解除,而让艺术家可以更加自由的去行动,去完成创造。这双重的解除,恰是建立在艺术家对“语境”的两种层面上的认识与把握的基础上——“具体的语境”构筑了物品的形式与功能,“时势的语境”则构筑了艺术家对社会现实的思考、策略及其敏感性。

因而,“语境”问题的提出,是装置艺术开始意识到自身所处的具体环境、社会环境、时代环境这三重要素的开始。而正是从对着三重要素的研究和探讨,装置才彻底从雕塑之中切分出来。而对语境问题的深入思考,则需要从构成主义运动中获得启示。在这里则可以暂时先梳理一下从杜尚开始的,装置的“装配”思路的几类艺术思路。

关于作者

张未,博士毕业于中国美术学院跨媒体学院,同济大学哲学系哲学硕士。从事中国当代文化研究、艺术评论、游戏学理论与艺术策展工作。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。