01

首先是:必须在我们自己身上搞文学,将我们自己搞进文学,通过搞大文学,也将我们的生命搞大。

现在我们是怎么搞文学的?我们是怎么使用文学的?毛手毛脚地摆弄它一下,然后就心不在焉地将它丢到了一旁?

为什么必须搞文学,将自己搞进文学、搞自己的那种文学,自己去把文学搞大?因为,搞大文学,才能壮大我们的生命。什么叫壮大我们的生命?就是像斯宾诺莎说的那样,将我们的生命搭接到那些更远的力量之上,主动去驾驭那些很危险的力量,由此来操练我们的生命,使它强壮,有时是寻找一种战斗,像《白鲸》里的阿哈伯船长那样。

为什么需要开始我们每一个人自己的文学事业?为什么必须将文学搞大,而不只是学习文学、研究文学?为了进一步回答这个问题,大家先听我讲一个案例。

3月17日,我偷听到了我校4个研究生同学或青年教师在快餐店里的一场谈话。我进去前,他们已在,等我快吃好时,他们才点单到差不多,一个快餐店的菜谱有什么好研究的啊?我在想。但他们研究了半天,就像我们研究文学文本那样,他们上当了。

他们的谈话内容之低幼,更令我吃惊。鸡零狗碎,但听得我很惊悚。他们一直在说他们在美国读博的某同学的事,说实验室里实在太无聊,他就多上了一些课程,就很忙,于是到周末就买一加仑巧克力冰淇淋,一边看电视,一边吃,于是胖了,然后就拼命减肥,于是谈话就转到各种暴吃减压然后减肥的方法的优劣比较上。主要是他们对于这些日常性的当真这一点,是惊到了我。他们似乎是在讨论他们的自我技术、身体思想,在严肃对待一个在我看来很低级的话题,与在美国的那个同学到底如何了并没有关系。我着实搞不懂的是:他们为什么如此着迷于这种,这是为了掩盖他们身上的什么焦虑?

他们显然被粘在他们所着迷的某种东西上面了。这就是我经常说的研究生白天在著名实验室,晚上回家沉浸在金庸武打小说里的情况。

但我不想对这场谈话作道德评判。

我只想问:四个成年研究者坐在一起为什么共同关心的内容会如此低幼,会听得我反而替他们无地自容?我认为,这是因为他们在自己的生活里没有将文学和哲学搞大,这才如此八卦的。

但他们终究也只是萌、宅、基而已。我并不想指责他们的萌、宅、基。

但我要指出:一个大学生我认为是在学专业的同时也在学着去做知识分子。她或他必须从这种萌、宅和基出发,去搞大文学,去搞大生命。

对知识分子应该是什么样的,每一个时代里其实有不同的技术标准。我个人的一个很宽松的标准是:他们在谈吐里必须主动把文学和哲学使用到有创造性的地步,能够将他们自己的生活内容当作一个未完成的剧本来一直打造,到死为止。必须在他们自己的生活中将文学和哲学搞大。我们不是努力去搞文学和哲学,而是不得不,并且必须。否则就不是知识分子,至少。这种风度下,哲学式、文学式谈论,才能成为我们的庸俗的城市日常生活中的救生圈。

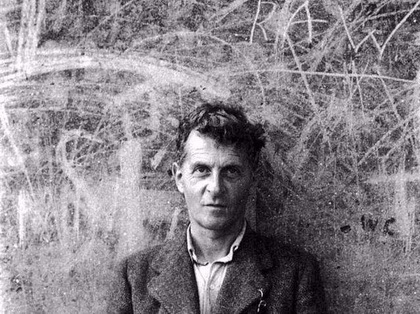

所以今天我要来与大家讲这个主题:搞大文学,跟着德勒兹,在我们自己的生活中将文学搞大,来搞大我们的生命。

▲ 德勒兹

02

我在学校也是天天与你们这样的年龄段的青年打交道。也就是说,我很能接受你们这个年龄段的一定程度的萌、宅和基。我认为,如果我们善于使用文学到我们的生活中,我们也是可以从自己的那种萌、宅、基开始,将文学使用出力量,来支持我们的生命的。

今天,我们等会要讲的卡夫卡,是代表萌和宅的力量,普鲁斯特则代表宅和基的力量。但他们都将文学搞得很大,都萌得、宅得和基得很有力量。我们读他们的作品,不是为了像文学教授那样去深入研究文本内容,而是学着这两个作者的样子,自己主动去将文学搞大,将它搞得很大,来搞大自己的生命。

今天,我将根据德勒兹老师对我们的指导,来带你们做一些文学练习。也许可以称作一组文学健身练习吧。

03

根据德勒兹,文学是一种像放风筝那样的行为,是要主动与外面的各种力量去勾结。我们必须将文学搞大,是说:我们必须像一架收音机,装有强大的天线,主动去接收外面的、远方的很可怕的信号,收听到了,说不定会使我们害怕得尖叫,但我们就愿意这样,就为了这样,次次都像孩子第一次跳进水里学游泳,怕得很,但也很想开始。这就是在我们的生活中使用文学,或在我们的生活中将文学搞大的意思。实际上,德勒兹认为,我们搞艺术、电影时也应该如此,实际上,我们就应该这样地去活着:不是靠我们脚下的树根,而是主动去接收天上的闪电,像梵高那样。

下面我将从分析你们未来15年将要遭遇的一件大事来开始讨论。

你们一生要面对的,有这么几个环节:

·儿童经历

·父母的家庭

·少年教育

·大学冒险

·恋爱

·结婚

·自己的家庭

·职业

·退休

这一过程中,你们是在不断雕塑自己的生命形式。这一过程中,你们必须搞大自己的生命,因此,照我上面的逻辑,你们必须搞大自己的文学,将自己的生命形式雕塑得尽量精彩。

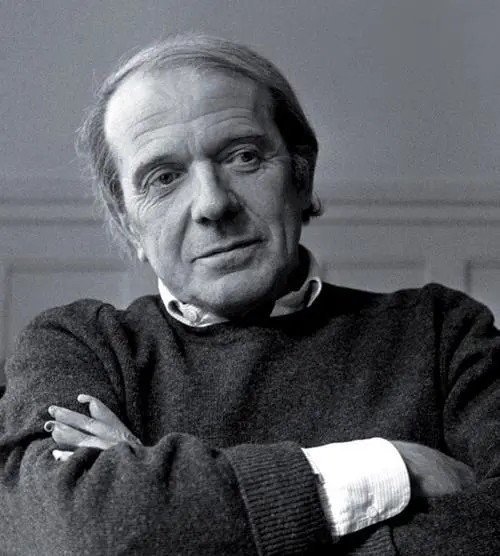

▲ 卡夫卡

今天我们要专挑这一过程中的恋爱和结婚这一环节来讲。我们要通过德勒兹对此的讨论,通过卡夫卡和普鲁斯特这两个作家,来讲如何在这一环节中通过玩大文学,而搞大生命,来精彩地度过这个一生中最最文学的时期。

恋爱,然后结婚,大多数人都是在半推半就中、半自觉去完成的,像是交上久拖不决的表格。中间可能会发生一些曲折,也表现为你的有时的、一定程度的、多多少少的萌、宅、基之中。后者虽然是你们表现出来的最常见的状态,但我认为也是你们开始自己的文学的起点。目前,你只是萌宅基,但你将开始你的文学,你不得不,你必须!

进大学后,你发现周围有同学开始恋爱了。毕业后,你发现有同学结婚了。快三十时,如果你还没有动静,你就开始被父母亲友逼婚了。

这过程中,你的抵抗的工具箱或武器库里,难道就只有萌、宅、基这三种?我认为还必须在这三样东西之上再打磨出一种你自己的文学来,这样,你才主动。

萌就是:成为单身机器;它有两面,战斗,或装萌。宅就是成为动物,像卡夫卡那样,反过来,就是将自己当宠物来饲养。基:就是努力成为文学作者,反面就是拒绝成为文学机器。萌、宅、基是从单身机器走向文学机器的三种起始状态,是我们自己的文学的起跑线。

把文学搞大,就是从我们每一个人自己当前的萌、宅、基之处发力,将自己身上的这一架写作机器变成文学机器,去排练我们的周围现实。

卡夫卡和普鲁斯特就在这三个起跑点上像健身教练那样地等着我们。

你从小就处在俄狄普斯三角之中,但在青少年时期开始,就假装在反抗了。可是,到最后,你还是被逼婚了。

这时,你就说了,你想要好好地恋爱一场,想要与那个对的人结婚,想要照你认为应该有的样子去结婚而成家。那么,难道这样你就对了?这就比你父母明智了?

看来,你参照的原型是《简爱》!

照《简爱》的逻辑,你最后是要去结婚的,但必须先选到你自己的心上人,必须先惊天动地地恋爱一场,然后在以高房价和996为标志的资本主义市场之中白头偕老。

你能成功吗?成功了,不就更可怕了?

我认为,这种《简爱》病,将是你们身上很典型的症状,也实际上是我们大家身上最普遍的症状。大多数人都都走向了《简爱》般的结局:在那个俄狄普斯三角里,与之前所有号称反抗过的前辈胜利会师。

有的朋友会这样自我辩护:至今在恋爱和成家方面没有任何动静,是因为他她还没有找到那个对的人,所以,父母的逼婚其实也是错误的。但是,难道,你的抵抗就对了?

而爸爸妈妈总是也对你说:我在你这个年龄时其实也曾抵抗过,但是,你必须识时务….

Eh?他们也曾这样过,后来就屈服了,所以,你也应该像他们那样地屈服?

这个你父母犯过,正在要求你去重犯的双重错误,叫:再俄狄普斯化(德勒兹的《反俄狄普斯》所攻击的目标)。最终回到爸爸妈妈的世界里,然后自己也去成为爸爸妈妈,再这样去要求你们自己的孩子也继续去重复一代代人在重复的那种假反抗和真屈服。

所以,德勒兹说,真正的抵抗必须是:一生都拒绝再俄狄普斯化,决不重复爸爸妈妈犯过的那个错误。

并且,德勒兹说,这是有可能做到的。

因为普鲁斯特和卡夫卡都做到了。

当然,这不是在劝你不去结日常意义上的婚,而是要提醒你,你随时会不知不觉就退回到、投靠了这个俄狄普斯三角的。

04

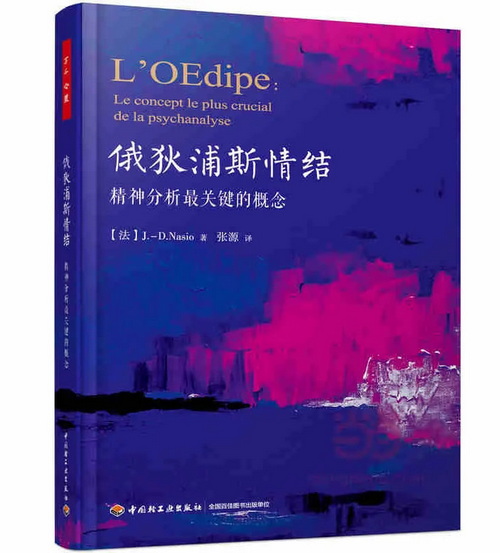

现有的对俄狄普斯的解释模型里,弗洛伊德和拉康的那一种,是这样说的:处于俄狄浦斯三角里,我们会走向变态和病态,而心理分析和精神治疗,是要帮我们修复这个三角,将我们自己重置到这个三角之中。

但德勒兹要我们走这个三角。他要我们拒绝治疗,也拒绝被分析。

他要我们把自己身上的这一架单身机器变成欲望机器,像卡夫卡和普鲁斯特那样,将自己、将自己的单身世界搞进、搞成文学。

你将要恋爱前的状态,是单身机器的状态。它本身是一架写作机器。你可以利用这架机器来抵抗那一再俄狄普斯化(抗恋、抗婚),而这一抵抗过程,就是我今天在这里重新定义的“文学”。

因为,或者所以,文学写作是成为同性恋、成为女人,然后成为动物的过程。

05

那么,首先,怎样才能恋爱得够文学呢?我们先来看普鲁斯特。作为同性恋作者,他将如何帮我们绕开那个俄狄浦斯三角的?他的方法灵的吗?

普鲁斯特告诉我们:预先读出心上人(的今后)的出卖和过失,但仍然爱ta。这才爱得够文学。这是标准,不低。听上去其实挺难的。

那样的话,就必须通过成为同性恋,成为作家,就是成为同性恋。德勒兹却说,这还是容易做到的,因为我们都是Hermaphrodite(雌雄同体);也就是说,我们是不得不成为同性恋的;植物是雌雄同体,靠第三者,蜜蜂等,来受精;人类是雌雄同体,于是,相爱时,就出现这样的情况:男孩身上有一个被关闭的女孩,女孩身上有一个被关闭的男孩;男性身上的女性生殖器被关闭了,女性身上的男性生殖器被关闭了;异性恋也是就地被执行的同性恋:男生是在女生身上寻找女生身上的男性,女生是在寻找男生身上的那一被关闭的女生。而这就是人人身上的超性别冲动的来源;所以,我们的爱比我们想象的要复杂得太多太多。所以,想要好好地恋爱一场,就必须将文学当操作系统,光靠两个身体来恋爱,以《简爱》为榜样,软件版本就太低了,走不远的。

什么是找对象?是找到了心上人发出的一堆分子式符号,像战争中的谍报人员那样地破译它。

普鲁斯特说,恋爱中,我只看到了心上人的身上的一些碎的对象,看到了从ta身上发出的一串分子式符号:男女都只在对方身上看到了一些碎的对象或对象的碎片,一串串的分子式符号;爱,是将爱人身上的这些碎片和发出来的符号串中的无论哪一片拿出来研究个透的那种激情;爱是一种用望远镜来研究你自己身上的爱之激情的起伏的天文学;在普鲁斯特看来,爱是你自己的文学实验,是你的漫长的回忆,是你自己的哲学,是你自己正在做的那一门艺术。所以,在你此时的谈吐里,我们就能听出你能否、是否正在文学地谈恋爱,文学地来活。

去爱一个人,是开始正儿八经地做艺术,是严肃地开始写自己的小说。爱,是把心上人写进你自己的小说之中。

小说必须成为读者在自己身上阅读自己时使用的望远镜(德勒兹,《普》,p.174)。电影也是如此。艺术作品也是这样的观众在自己身上解读自己时所用的一架阐释机器、破译机器。观众动用在他们自己身上运作的机器的秩序,从其印象、人身遭际、作品中的被升华之中,去自己给自己生产出关于自己的真理。

在你自己的文学操作里,爱是:隔离,观察,亵渎所爱的对象。恋爱一场,是男女互相在对方身上执行全部的爱的法则。隔离:不让性器官和身体碎物(客体小a)之间横向地交换,也不让第三方昆虫如蜜蜂靠近(德勒兹,《普》,p. 169。)。这是要学习如何去认真地妒忌。

.jpg)

▲ 普鲁斯特

普鲁斯特认为,爱的技术是妒忌。真相是被出卖和背叛时才现身的。它现身于敌人、侧面和末屑之上(德勒兹,《普鲁斯特与符号》,p. 135)。只有妒忌的恋人才能在那张他她已无法理解的回笑的恋人的脸上发现它。普鲁斯特笔下的爱,因此也是莱布尼茨的爱的单子学:是将被爱者系列化和分组。爱好多个人,但将他们放进同一个实验组。被爱的人于是成了爱人的单子之内的囚犯。我们的爱无法用被爱的人的特性,也不能用我们爱时的心理状态,来解释。这是因为,爱时,我们是在玩关于本质的游戏:同一个男女主人公替我们扮一系列角色,提供重复和差异给我们来破译,来练习我们玩关于本质的游戏的能力。在《追忆》中,叙述者爱了四、五个人,但一直在玩同一种关于本质的游戏(正如在侯麦的电影中)(同上,p. 83)。叙述者沿着某种本质,而将自己个体化到所爱的人身上。如发现A温柔,A就真的会发出关于温柔的各种符号,来让叙述者的“我”来破译。妒忌,是因为“我”认为她应该温柔的,应该爱“我”的,但这次,她却不:被所爱的人证伪了。

这就是德勒兹如此厌恶拉康的原因:爱是关于本质的符号游戏,与俄狄普斯三角彻底无关。

爱,是努力进入被爱者的世界,进入ta在拍剪放的电影,用ta发出的符号来编出“我”自己的电影,就如在看电影时我从中抽出一张时间图像,以它为中心,来拍剪放我自己的那一场电影一样。但ta也在自己的电影中,也在向别人发出符号,这就会引发“我”的妒忌。爱的目标其实就是这一妒忌。

爱,因此一定引起失望,因而也同时陷害了我的过去和未来,因而逼我走向先验,然后走向内在,然后走向永恒回忆(anamnesis),最终使这一经历成为“我”自己的艺术作品。

这样,有了一小段的爱,也就足以将“我”的人生做成艺术作品(p. 15)。这就是普鲁斯特的 《找回失去的时间》中所做的事儿。

你看到了心上人身上发出的符号,就用这些符号编出了你的关于ta故事,再将它套到ta身上。你根据她身上不断发出来的符号来爱她,或因而妒忌。恋爱时,你像是在自学间谍学课程。

你因这符号过程而一次次失望,而学着接受这些失望,而从符号走向本质:顺便将你自己的生命过程做成艺术作品。这就是普鲁斯特在训练我们的事:先过生活,再在破解符号的过程中,去拥抱本质:做艺术,而将自己的人生也做成了艺术作品。

06

普鲁斯特要我们将我们的每一个文学文本都改装成供我们自己使用的一部文学机器,也用它去爱,去结婚,去成家。而卡夫卡是在示范我们如何从单身机器走向写作机器,而使我们自己成为文学机器,成为文学文本本身。

搞文学,将它搞大,是我们自己去写出我们自己。搞文学,是要像卡夫卡那样,将我们周围的一切,也就是家庭、法律、官僚系统、中国长城等等,写进我们自己的剧本里,不是用嘴,而是用唇去说。

卡夫卡将俄狄普斯情结转变成了写作机器。通过他自己身上的单身机器也就是 写作机器,卡夫卡可以比他父亲更俄狄普斯、更宣判、更拉倒一切,使唤它们分子化,然后像一台吸尘器,充满爱意地将它们吸进自己肚子里。如果我们要将文学搞大,那就是站到卡夫卡这一边去。成为欲望的机器。

你看看我们自己:反抗了自己的父母很久,最后还被逼婚,最后却自己也去成为父亲母亲,这是我们绝大多数人干的好事。

搞文学是要阻止这个“父亲”的到来,德勒兹说。

搞文学不是不要恋爱、不是不要结婚、不是不要成家,而是将文学当成我们的生活的操作系统,当成Windows2021。这是要用更高的操作系统来活。这是要使文学成为我们日常生活的操作系统。这样了,你才可以称自己是知识分子,是艺术家。

文学帮我们与其他人无间,与他们形成同志之情,找到那个妹妹。

对于卡夫卡,正义是欲望,不是法。行为像儿童的法官的记录本里,其实只有色情图片。《审判》中的情色场面:被压迫者也有欲望。而且更强烈。更要来通吃(德勒兹和瓜塔里,《卡夫卡》,p. 49)。《美国》中:旅馆里的隔壁房间的隔壁房间里才有你要找的东西:用文学去对付成年人严肃地对待的那一现实时,我们发现这一现实根本不堪一击,甚至根本就是莫须有的。

就如弗洛伊德所分析的小汉斯那样去搞文学,要么不搞,要搞就搞大它。

根据他父亲交给弗洛伊德的口述记录,5岁的小汉斯与妈妈出去时,在街上看到拉公共马车的马被太凶的主人的鞭子抽打,痛苦地倒地,脚在空中拼命地蹬。小汉斯又从他家的窗户看见对面的维也纳海关门口出来的运货的马车像大便一样地不停地拉出来。

.jpg)

▲弗洛伊德

弗洛伊德对此解释是:父亲、母亲和我是俄狄普斯三角。父亲揍我。父亲在操母亲(倒地的马的腿向空中蹬,是小汉斯想象妈妈被爸爸操时的样子)。生出这一幻觉,是因为小汉斯不被允许与母亲一起睡了。粪便代表妈妈生下弟弟,小汉斯是焦虑于弟弟来夺走他的地位。

德勒兹的解释与弗洛伊德的完全相反。他认为,幻觉中的物,也都带着占有式代词,上面贴着“我的”、“这个”、“那个”这样的标签。实际上,在小汉斯的幻觉里,名词前面都带着不定冠词,是某个,一个,任何一个。马,是某一匹马。妈妈是某一个妈妈,不是我的妈妈(德勒兹,《批判与诊断》,pp. 86-87)。

小汉斯的幻觉是他自己建构出来的一种史诗性事件。他在开始做分子组装,开始了自己的文学,他正在将文学搞大。我们都应该像小汉斯那样才对。心理分析居然要来治疗小汉斯,这是要消灭他的文学能力了。

小汉斯的幻觉正是艺术家的幻觉,尤其是绘画平面上的情况。维米尔的画:姑娘被士兵勾引,读来信的女人,正在画画的画家,少女的发辫与外太空相连……。

07

我们也应该像小汉斯那样,将我们自己的文学搞大,搞成史诗,搞成神话。

如今的青少年,也就是你们,也都有小汉斯的能力:萌、宅、基,如在当代艺术家的村上隆的动物作品中所表现的那样 。

青少年的欲望是:绝不让任何插足到他与欲望之间,父母也不行。

这是萌、宅、基本身带有的力量。

萌、宅、基是青少年抗拒那个俄狄普斯三角的基本姿态。是你们搞自己的文学的起点。

卡夫卡和普鲁斯特一样,在其作品中也彻底排除了婚姻关系(德勒兹和瓜塔里,《卡夫卡》,p. 34。)。而今天的电视剧里全是诱惑你去结婚的套路。不光父母和七姑八婆催婚,连续剧更是催婚器。

在他的各封回信中,卡夫卡一直在与父亲、未婚妻战斗。卡夫卡发现,他自己为了不成为受害者,而必须逃离,而变成了吸血鬼,成为动物,甚至成为女人,而不得不先吞吃未婚妻。

他越战斗,就越会成为女人。写,搞文学,将自己搞进文学,是成为女人。

为什么我们一不小心就会被逼婚?德勒兹说,这是因为我们下意识中就害怕婚姻市场。因为,在婚姻市场中,我们像卡夫卡那样,非常害怕被判决。

.jpg)

人人用器官去判决,因此他们自己的器官也将被判决(德勒兹说,《批判与诊断》,p. 164。)。这就是逼婚对我们而言的真正可怕之处,逼婚或找对象,是任由我们的器官人的器官太随意地判决(《城堡》、《法之间》)。

如何对抗这种你我必然陷入的判决和被判决,尤其是被逼婚时,几乎是使自己的器官接受判决之状态?德勒兹建议我们用残酷戏剧和无器官身体来反抗。残酷戏剧是:主动使无机的力量和权力穿过我们的的身体,使我们主人公成为矿物,成为植物,成为动物,使我自己成为无器官的身体(萌、宅、基)。在我自己身上找到那一个无器官的身体,才能躲开别人和我自己对自己的器官的判决,你对我的器官判决。

卡夫卡的作品是对这种判决的抵抗,用的是儿童般的欲望机器。卡夫卡用文学来与这种判决战斗。我们应该向他学这一招。他要与城堡、一个缺席的敌人战斗,就像到处找人来练拳,因为他知道,来自未来的力量是恶魔一般的,他必须找各种对手来预练。

而这就是我们必须从单身机器走向文学机器的意思。

(注:此文为3月23日上海二工大“半亩方塘读书会”上的演讲)

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。