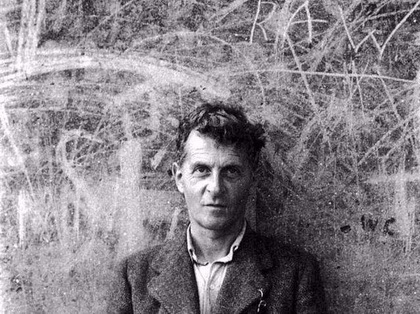

Nicolas Bourriaud

“关系美学”是一个理论1995年由法国策划人、评论家Nicolas Bourriaud发明以便解释90年代艺术的一些新方向。1998年,他写了 “关系美学”这本书来提出90年代的艺术跟前面时代艺术的区别:怎么(不按照60年代的美术史)理解这些新过程、态度?

这个论文的目标为提供一些工具来了解当时的艺术发展,互动追求的来历……消费社会和交流社会之后的艺术是否有助于引起一种关系社会?

“这个理论关注艺术作品在人与人之间制作、引起的关系。”(Nicolas Bourriaud)

Nicolas Bourriaud ,1965年出生于法国,Nicolas Bourriaud 是一个策展人、作家、评论家。

他策划了:Aperto 93 威尼斯双年展、 « Traffic » 法国Capc Bordeaux 1996年、 « Joint Ventures », 纽约Basilico画廊,1996年、 « Touch » 美国三藩市2001年、 « Estratos » Murcia 2008年。

他从2000年到2006年跟Jerome Sans (目前尤伦斯艺术中心馆长)合作管理巴黎的东京宫。 2007年,他被选上作为英国泰特现代美术馆的Gulbenkian策展人,负责2009年泰特三年展。 他创立了法国杂志 Documents sur l’art (艺术文献),也参与Revue Perpendiculaire杂志(1995年-1999年)。 2008年他跟建筑设计Philippe Chiambaretta和Archistorm杂志主编Christophe Le Gac一起创立Stream杂志。

书目:

Radicant, 2009, New York, Sternberg Press/ Merve Verlag, Berlin / Denoël, 2009.

Postproduction, 2001, New York, Lukas & Sternberg, version française éditée par Les presses du réel, collection « Documents sur l'art », Dijon, 2002.

Formes de vie. L'art moderne et l'invention de soi, 1999, Paris, Denoël. (rééd. 2009)

Relational Aesthetics, 2002, Dijon, Les presses du réel.

Esthétique relationnelle, 1998, Dijon, Les presses du réel.

90年代的艺术

参与和传递 (来自“关系美学”摘选)

Nicolas BOURRIAUD

“传递”是一个非常老的概念,也属于作品的性质之一。没有“传递”的话,作品也就是一个死掉的物体,完全被冥想沉下去。德拉克洛瓦在他日记里写过一个成功的油画能够临时“浓缩”一种感情,而观众得让这个感情重新活起来以及让它发展。这个传递的概念让一种接近对话的正式混乱进入美学领域;它否定一个特定“艺术空间”的存在,而引起一个永远未完整的推论以及一个永远无法满足的扩散欲望。新浪潮导演尚卢•哥达反抗了这个对艺术创作的封闭概念,他说一张图片是需要两个人。这个说法即使接近杜尚的话“是观众把画做出来”,但更深刻一点,哥达直接把‘对话’作为图片创造过程的起源:要先判断,预料对方……在这样的情况下,任何作品都可以被说明为一种关系物体,一种带无数个参与者的对话的几何空间。我们能够通过艺术领域之外的关系制造(而不是以内关系,如社会经济方面的)解释目前艺术的特点:个体和团体之间的关系、艺术家和世界之间的关系,以及通过传递观者和世界之间的关系。Pierre Bourdieu认为艺术世界是一个“不同位置之间客观关系的空间”,就是说一个微观世界,由制作人为保护或改变它战斗的关系决定的。艺术世界的本质,跟任何社会领域一样的,是关心性,能够通过一个“不同联系系统”去了解它。有许多“关系”的了解方式:在Ramo Nash 圈子(Devautour 收藏的艺术家)的关系网络作品里说“艺术是一个合作系统:参与者的密切关系网络含意如果任何事情发生,都跟参与者有关”,他们就认为“是艺术做艺术而不是艺术家做一书”。意思是艺术家就是一种为一些规定无意识服务的工具,就像托尔斯泰的历史理论里的拿破仑或亚历山大。。。我不同意这个看法,因为即使艺术节以内结构限制游戏的可能性,这个结构也依赖另外一个关系系统,以外的,而这个系统把以内关系造出来和合法化了。简单地说,“艺术”网络是多孔的,而它的发展被这个网络和所有的制作领域之间的关系决定的。其实都可以写一种关于对世界造成关系的美术史,单纯地疑问作品引起的以外关系的本质。

总结历史的话,可以说这些关系先在一个超越我们的一个世界开始的,当时艺术的目标为跟神造一种交流方式:艺术变成一个人类社会和控制人类隐形力量之间的界面;大自然代表定律模式,而如果能够了解它就可以接近神的计划。艺术逐渐放弃这个追求,而探索人类和世界之间的关系。这个新的关系、辩证系统在文艺复兴的时候通过新的视觉工具如Alberti的透视、解剖现实、或达芬奇的“晕涂法”开始发展,当时文艺复兴关注人类在宇宙的物理状况,同时也继续赞成人类上面还是有上帝/神。这种作品的方向在立体派时代才真正地被探究,立体派通过日常生活的小元素(一个桌子的角落、烟斗、吉他)分析我们对世界的视觉关系,而这个概念通过一种心理复旧我们对物体的运动观察方式现实出来。意大利文艺复兴的关系领域就这样慢慢地被用在越来越有限制的物体上:“我们跟物理世界有什么样的关系?”这个问题先涉及到整个现实世界,然后涉及到这个现实的局部。当然,这个发展不是线性的:我们在同一个时代能看到一些像修拉关注我们眼部视觉方式的点彩派画以及奥迪龙•雷东关注我们对无形关系的画。但总的来说,美术史可以被看成为一种以外不同关系领域的连续史,和这些领域内发展决定的实践:美术史是通过不同物体和实践媒介的对世界关系的制作历史。

最近这个美术史,好像进去了一个新的方向:就是人类和神的关系领域之后、人类和物体关系之后,今天的艺术关注人与人之间的关系,像90年代初的很多艺术作品。艺术家越来越细腻地关注作品在观众里引起的关系,以及发明一些新社会形式。这个特殊制作决定一个新的意识形态和实践以及新的正式领域。我的意思是除了作品以内的关系之外,人与人之间关系的参考标准也完全变成一些艺术“形式”:会议、约会、游行、人与人之间的各种合作、游戏、节日、欢宴空间,等其他这种类型的见面和关系方式今天都代表一些值得分析的美学话题,这里雕塑和绘画属于一种特殊情况而不光针对美学销售。

第一章(关系美学摘选)

来源:国际艺术

文/ 尼古拉斯·鲍里欧德

译/ 李宛蔓

栏目编辑/ 方 鹿

艺术活动是一场游戏,它的形式、样式和功能随着时代和社会环境发展而演变;本质上它不是永恒不变的。目前艺术研究活动是批评家的工作。现代主义计划的某一方面已经光明正大地结束了(不,让我们在这个资产阶级时代赶紧强调,用精神鼓舞它)。这个完结使我们从其中继承的审美判断标准枯竭,但是我们还继续把这些标准运用到今天的艺术实践中。“新”已不再是一个标准了,除了后来对现代艺术的批评者当中,在憎恶“当下”的环境中,仅仅固守的东西是他们的传统文化教给他们的讨厌昨天的艺术。为了创造更多有效的工具和正当的观点,理所当然我们应该了解现今社会发生的变化,掌握已经变化的和仍在发生变化的。如果我们不从艺术家的状况出发,那我们怎样理解在20世纪90年代展览中艺术家展出的行为,和他们背后思考的问题呢?

当代艺术实践和其文化计划

现代政治时代,随启蒙运动应运而生,基于解放个人和人民的愿望。技术和自由的进步,愚昧的减少,提高的工作条件都为人类自由而提供条件,并有助于引领一个更好的社会。然而,有好几个现代主义的版本。20世纪就是这样一个在两种世界憧憬之间的斗争的竞技场:自18世纪以来,谦逊的,理性主义者的观念,和自发性哲学和通过无理性主义者的解放(达达主义,超现实主义,情境主义),这两者都反对独裁主义者和功利主义者的,企图规范人类关系并制服人民的强权 。工业技术的进步和“理智” 并没有像期待中那样为我们带来解放,反而使对南半球的剥削来得更容易,盲目地用机械取代人类劳动,建立越来越多的为之的精湛的镇压技术, 所有这些的都来自生产过程的普遍理性化。因此现代解放计划被无数悲哀的形式所取代。

20世纪先锋派,从达达主义到国际情境主义,落入现代主义项目的传统(改变文化、态度、思想和个人与社会的生活条件),但最好还是要记住这个方案在他们之前就已经存在,在很多方面都不同于他们的计划。现代性不能减少到一个理性主义者的目的论,它之外的一切都为政治救世主。在极权主义意识形态和幼稚的历史视野的支撑下,以有形尝试失败为借口,有可能贬低提高生活和工作条件的愿望吗?过去被称为前卫的,不用说是发展自现代理性主义所提供的摇摆不定的意识形态的东西;但现在,它是重新组建在的完全不同的哲学基础、文化和社会的预想之上。很显然,今天的艺术在继续开展着这一斗争,通过提出有洞察力的、实验性的、有批判性和参与性的方式,在启蒙哲学家蒲鲁东(Proudhon)、马克思、达达主义者和蒙德里安(Mondrian)的艺术家的方向中转变。如果人们的观点还不能承认这些实验的合理性和趣味性,这是因为他们的呈现方式已不再像不可避免的历史演变的前兆一般。恰恰相反,他们似乎零碎和孤立,像是被孤儿的世界观所支撑,伴随着意识形态的敲打。

这不是因为现代主义已死亡,死亡的是它唯心论的和目的论的版本。

今天,现代主义的斗争条件和昨日相同,而前卫派已停止了像侦察员一样的巡逻,他们的部队谨慎地围绕着一个确定的露营点。艺术的意图是,准备并宣布一个未来的世界:今天艺术正在建造可能的宇宙。

这些在历史现代主义之后的艺术家的野心,既不是重复过去的形式和主张,甚至给与艺术不同的功能。他们的任务是类似于让·弗朗索瓦·利奥塔(Jean-Francois Lyotard)给后现代建筑的任务,这“是注定要创造一系列在继承了现代主义的空间里的细微修改,并放弃对这些人类居住空间的彻底地改建。”更有甚者,利奥塔似乎半哀叹这种状况:他通过使用“注定(谴责)”一词,对它进行消积的定义。并且,另一方面,如果这种“注定”再现在历史的机遇中,在我们所熟知的过去10多年的艺术世界中,又会怎么样呢? 这种“ 机遇”可以概括为短短的几个词:学会以更好的方式生存在世界上,而不是试图以一种先入为主的历史演变的观念来建构它。

换而言之,艺术的作用不再是形成幻想和乌托邦式的现实,而是艺术家选择的任何规模下,在现存的现实中实际的生活方式和行动模式。阿尔都塞(Althusser)说,一个人永远在追赶世界运动中的火车;德勒兹 (Deleuze)说, “草从中部生长” ,而不是从底部或顶部。艺术家处于情景之中,受益于“当下”,便把他生活(他和物质与观念世界的联系)的设置转变成一个永恒的世界。他追赶着运动的世界:“他是文化的租客”,借用米歇尔·德·塞尔托的表述。如今,现代性延伸到文化实践的自己动手(DIY)和回收利用,到日常生活的发明创造和生活时间的发展,对这些物体的关注和检验,与救世降临派的乌托邦和先前的典型的现代主义的新奇事物相比同样重要。

没有什么比断言当代艺术不涉及任何政治项目,或比声称其颠覆性是不基于任何理论范畴更荒谬的了。其计划与工作状况,和文化物质的生产状况有关,以及社会生活的改变有关,尽管如此,在文化达尔文主义者看来这或许是枯燥的。在这里可以用毛里齐奥·卡泰兰(Maurizio Cattelan)的一个词:温和的乌托邦。

艺术作品作为社会的空隙

关系艺术(一种以人类的交互关系和社会背景作为理论水平线的艺术,而不是一种独立和私人象征空间的宣言),它的可能性在于指出了激进的动乱美学,和由现代艺术介绍而来的文化和政治目的。为了勾画这一社会学,这个演变从本质上诞生于在全球范围的城市文化,并从这种城市模式,或多或少形成的所有文化现象。从二次世界大战末开始,村庄和城市总体的扩张,不仅引起了社会互换的非凡高涨,还有更大的个体流动性(通过网络、道路和通讯的发展,并逐步解放偏僻隔离的地方,伴随着逐渐开放的态度)。由于城市世界狭窄的居住空间,相继而来缩小体积的家具和物品,现在强调是更大的机动性。如果,在过去很长一段时间里,艺术品设法在这个城市环境中成为一种奢侈、贵族的物品(作品的尺寸和那些住房,都把艺术品的拥有者和人群的距离给拉开了),艺术作品功能的发展和它们展出的方式验证了城市化和艺术实验的成长。在我们的眼前崩溃的,不过是那些安排艺术品的错误的贵族式概念,并与领域的获取感有关。换言之,现在再也不可能把当代艺术作品看作为一个可走过的空间(主人的导览,又类似于收藏家的导览)。从今以后,它(艺术作品)是作为一段被经历过的时间而呈现,例如像一个无限讨论的开端。

这座城市带来了和传播了流传下来的经验:它是有形的象征和历史背景下的社会状况,即“人们相遇的情境”,使用阿尔都塞(Althusser)的表达,同那些密集而无障碍的人群中的自然状态进行对比,根据卢梭(Jean-Jacques Rousseau),密集的人群阻碍任何持续的相遇。一旦上升到人类文明的绝对权利,这被强化的“相遇”的系统最后产生了相关的艺术实践:一种以主观性的交互为形成基质,并把“在一起”作为一个中心主题,观看着和图画之间的“相遇”,以及对意义的集体阐述。让我们先抛开这种现象的历史性:艺术总是在不同程度上是理性的,例如社交的元素和形成对话的原则。图像其中一个实质上的特征是连接(依靠)的力量,借米肖·马费索利(Michel Maffesoli)的话就是:国旗、标志、图标、标志,都产生情感和共享,并创造结合力。艺术(从绘画和雕塑而来的,以展览的形式来进入的实践)其实对表达这一流传下来的文明特别适合,因为它拉紧了空间里的关系,不像电视或文学,使个人在私人的空间中消耗,而且不像剧院或电影院,必须在准确无误的图像前才能聚集一小撮的人群。

其实,(电视、文学、电影院)不能对看见的事物有现场的评论(讨论的时间是推迟到展示之后的)。而另一方面,在一个展览里,即使是牵涉到惰性的形式,总会有即时讨论的可能性。我看到和认识,我评论和我参与到一个特殊的空间和时间。艺术是一个能够产生特殊社交性的地方。这还要取决于城市为我们提出了什么样的“相遇情境”的设置。但是一个关注愉悦方式的制作能够再次启动现代主义的解放计划呢,通过对它的赞美吗?这如何能带来对新政治文化的设计呢?。

在举出具体的例子之前,我们很值得重新考虑一下艺术作品在整个经济系统中的位置,无论是象征意义上的还是从统治当代社会的物质上来说。在艺术之外和之上是其商业本质和其语义的价值,艺术再现的是一个社会圈。“缝隙”这个词曾被马克思用来描述贸易社团通过离开利润规律来逃避资本主义的经济语境,包括:讨价还价、推销规划、等其它自己自足形式的生产。这个“缝隙”是一个人类关系内的空间,它或多或少和谐并开放地容纳在总的系统中,但同时对这个系统以外的其它贸易的可能性提出建议。这恰恰是当代艺术展览于具象型经济领域中的本质:它创造了自由的区域,和与构造日常生活节奏相对比的时间跨度,并且它相遇了一次与强加在我们身上的“交流区域”所不同的,人与人之间的交流。现行的社会语境限制这种人与人的关系,因为它为以上提到的结果创造了空间。自动公厕的发明用来保持街道清洁。而通讯工具的发展也是本着同样的精神,城市街道清洁席卷所有方式的关系糟粕, 和邻里关系也消失了。总的社会功能的机械化逐渐减少了关系性的空间。就在几年前,电话闹钟才开始为所有被雇佣的人类服务,但我们是被一个合成声音所唤醒的…… 自动柜员机已成为了社会功能最基本的过渡模式,和专业行为模式的蓝本。这些机器进行的任务,曾经代表着那么多的交流机会,愉快和争吵。毫无疑问,当代艺术正在把这变成一个政治项目,通过把它变成一个问题来努力地进入一个关系的领域。

Gabriel Orozco, Crazy Tourist, 1991

当Gabriel Orozco 把一个橙子放在一个空的巴西菜市场(疯狂的游客 Crazy Tourist,1991年)或在纽约MoMA挂了一个吊床的时候(Hamoc en la moma, 1993), 他就是在“社会虚薄”的范围里操作[虚薄:由杜尚发明的一个概念,描述两个东西之间无法感觉的区别,事物的极端世界,现实和消失之间的脆弱间隔] ,在日常动作之间的一分钟空间里,都由“大”交换的结构决定。Orozco的摄影 - 都不用句子 - 记录城市生活里的微妙革命(草地上的睡袋、一个空的鞋合……)。他的摄影这样记录跟他人有关的静物。当Jens Haaning在哥本哈根广场播放一些土耳其玩笑(Turkish Jokes 土耳其玩笑,1994),他在一个很短时间以内造一个微小团体由移民组成的,他们听到玩笑集体笑、自然地参与这个作品。展览的特殊场地能产生这种临时团体关系。按照艺术家对观众参与要求、作品的内容、以及交际性质,一个展览能够变成一个“交换空间”。而这个“交换空间”必须通过美学评论被判断,就是说分析它的形式的合理性,它介绍的“世界”的价值、象征和它反映的人类关系。在这个社会间隙以内,艺术家必须承担他介绍的象征。所有的表示(其实当代艺术不真的表示而更是造成,它直接参与社会框架而不是在社会找灵感)涉及的价值观也都在社会里有效。艺术 - 作为一个靠着交易的行业 – 也是一种道德的主题。艺术是一个相遇的地段。

Orozco, Empty Shoe Box 空鞋合, 1993 纽约现代美术馆2009

Orozco, Empty Shoe Box 空鞋合, 1993 (纽约现代美术馆2009)

Jens Haaning, Arabic Jokes 阿拉伯玩笑,1996

在哥本哈根的Vesterbro区(又是红灯区又是移民人住的区域)艺术家挂了一系列海报两个月。海报上用丹麦美女和阿拉伯玩笑构成的。

一些“关系美学”作品和艺术家:

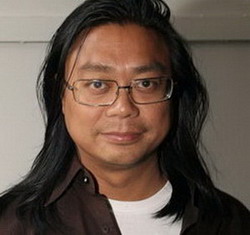

Rikrit Tiravanija

Rikrit Tiravanija,1961年出生于阿根廷,泰裔。

自90年代起,tiravanija一直在探讨一个互动的新审美范例。他烹饪并把自己煮好的食物送给观众吃,在美术馆里设立一个录音室,在画廊里重建自己的公寓让观众们用,有一次还在美国的公路上一面开车一面通过互联网和泰国的学生聊天,他多次将日常的活动迁移到展览空间内。Tiravanija是个催化剂:他创造让观众能够介入或表演的情景。他和观众共享这些经验,一起刺激这些作品并通过这些赋予作品更深入的意义。

Pad Thai 1991-'96

他最有名的作品(也是一个比较典型的关系美学作品)就是在一个收藏家家里安排一个泰国晚饭而把所有的设备留下来。。。

里拉克里特·蒂拉瓦尼拉,无题2002,(他承诺) 2002,装置现场

Rirkrit Tiravanija, Untitled 2002 (he promise), 2002, installation view

里拉克里特·蒂拉瓦尼拉 目录记忆 (明信片背后)1997 混合媒体

Rirkrit Tiravanija, Catalogue (Back of Postcard Reads) Memories, 1997, mixed media

Philippe Parreno

Philippe Parreno,1964年出生于阿尔及利亚,生活和工作于法国。

Philippe Parreno属于90年代初的艺术家,他的作品主要关注图像性质。他经常用的材料来自电影、声像范围、演出界。他作品主要元素为语言、时间、叙事(列“Welcome To Twin Peaks” 欢迎你到Twin Peaks,本来是一个90年代David Lynch编导的连续剧)。

由于经常用电影材料和语言(包括表达方式、特效……)Philippe Parreno 也拍了很多录像和电影,经常跟其他艺术家合作。

Philippe Parreno 用演出的符号在其他的范围里,也关注虚构和现实的区别。2000年他跟Dominique Gonzales-Foerster 和 Pierre Huyghe (看以下介绍) 一起买一个日本漫画的人物,Ann Lee。他们各个或一起用这个人物的图像做一些项目。

2004年,他跟Douglas Gordon合作拍”Zidane, un portrait du 21e siècle” (齐达内,一个21世纪的人像),17个摄像机拍齐达内90分钟(整个足球赛时间)。2009年他在蓬皮杜艺术中心做了一个个展。

- No More Reality II (La manifestation) 足够现实了II(游行)

是足够现实了(1991-1993)的第二部分。第一部分是一个关于从文艺复兴到现在的艺术和政治关系历史的录像-讲座跟艺术家的纪念在一起。

整个方案通过讽刺展示一种现实的批评、改变讲座形式,通过图像探索图像。

一群小孩儿在一个学校院子游行,他们走路,举着旗子而喊:“足够现实了”。在一个访谈里艺术家说:“现实是很容易被操作而经常被操作。说“足够现实了”就相当于参与这个操作的过程,现实的一种重新创作。但这个方案本来也是关注图像的符号,分析图像对我们的影响。我在寻找一些能同时面对这三个元素的空间和时间。”

- 在另外一个作品里,Philippe Parreno 请了一些人5月1日的时候在一个满工厂的山上做他们最喜欢的娱乐活动。

Dominique Gonzalez-Foerster

1965年出生于法国北部斯特拉斯堡,目前生活并工作在巴黎。

在活跃于当代艺术国际领域为数不多的法国女性艺术家中,Dominique今年是耀眼的,这与她10月份在泰特涡轮大厅个展争议有关。2002年,她曾经获得法国的Marcel Duchamp Prize(马塞尔.杜桑奖),同年在卡塞尔文献展的作品也受到了很多好评。

Dominique的作品以录像居多,她的录像诗意、唯美、叙述性强;经常会引用到一些文学或电影中的场景来唤起人们深处的记忆,让人充分投入到录像的情景中。Dominique喜欢运用颜色、影像、文字、声音、空间环境等因素来“诱导”人们去想象或回味某个故事,这些支离破碎的片断能组成一个什么样的故事?接下来会发生什么?故事和观众的日常生活能产生什么样的连接等等,都是她会考虑到的因素。

她的作品就犹如每一个故事的媒介,让人无法抗拒的进入一个语境,无法抵抗的带有情绪和遐想去观看并思考;这似乎已超出了一般录像的局限,展开的是一个更大更辽阔的空间。

et la chambre orange, villa arson, nice

颜色是进入叙述的通道。有颜色的房间所提供的线索包含了观者对作品的个人理解,将各种联想串在一起。这不像阅读文字,虽然阅读可能会相对完整,但它更多是对叙述的生产,为此也更强调阐释的重要性。

皮埃尔·于热 Pierre Huyghe

皮埃尔·于热 Pierre Huyghe, 1962年生于法国巴黎,现仍在巴黎居住。

看原声电影与看译制片的感觉会有很大不同,同一个电影第一次看与几十年以后再看又有很大不同,还是同一部电影,电视中播放的会与你在电影院中看到的有所不同。皮埃尔·于热十分关注与电影这诸多方面的问题,他以自己的艺术手段将看电影的不同经验分层次地加以表现。在1996年创作的“译制片”中,我们看到的是一群听不懂电影对白的观众,正在聚精会神地读着字幕。而在1997年创作的“大西洋FRA./GB/D-1929”中,皮埃尔·于热让同一部电影的三种语言版本同时上演。作品追溯到了有声电影的早期,当时由于还没有使用配音这一手段,同一部电影剧本要在相同的布景下,由不同的演员阵容演出不同的译制片。在一家咖啡厅的门外,于热制作了一幅像大型广告牌一样的作品,图片表现了这个咖啡厅当前的真实面貌,他似乎要以此来锁定时间。于热热衷于表现在同一地点不同时间发生的事情,看到这些,在感慨世事沧桑之于,也定会感到现实对任何记录方式的逃避。

Chantier Barbes Rochechouart Paris 1994

工地,巴黎Barbes Rochechouart, 1994

Pierre Huyghe在巴黎找了几个空的广告版,而租了它们。他请了一些演员来这些场景演很可能会发生的事情,拍了一些35毫米录像,然后把其中一些图像挂在这些广告版上。关于这个作品,他说:“当你进取这个范围里,你变成另一个你。你可以当这个海报的观众而比较它的内容跟周围发生的事情,也可以无意识的变成这个场景的另一个部分,有时候也可以变成其中一个演员。”

Maurizio Cattelan 毛里齐奥·卡泰兰,1960 年出生于意大利的帕多瓦

Maurizio Cattelan 的艺术创作将雕塑与表演相结合。Maurizio Cattelan 对犯罪具有略带矛盾的认知,亦存在容忍的界限。自二十世纪九十年代初期,他的作品便通过讽刺与幽默,不断挑战当代价值体系的极限。他戏弄艺术界,但从不陷入天真的思维陷阱,从而推翻自己亦身处其中的创作模式。

Maurizio Cattelan 创作的人物多具有个人荒诞派戏剧的风格,面目可憎:警察上下颠倒,饱食的动物悬挂在房顶,哲人则把自己埋于沙中……一切都在真实与虚幻之间摇摆,Maurizio Cattelan 的作品通过曲折、反抗行为和象征性盗窃的游戏,刺激并颠覆文化与社会的规则。

他不断探索不同的素材、内容和构图策略,拒绝任何精神或意识形态的立场,而是用复杂的手法集中再现真实。虽然他并未给出问题的解决方法,他通过作品表现出人们可在制度下生存并利用制度,而不会被制度消耗殆尽,资料来源:www.designboom.com

-76.000.000, 1992, 152 x 62 x 63

Maurizio Cattelan 用被撬开的保险箱创作雕塑艺术品,将“现成艺术”的理念进一步深化,用睿智的方式突出盗窃犯罪的实质。作品“-76.000.000”采用的是真实的保险箱,该保险箱内的 7,600 万里拉曾被盗。在被撬开的保险箱中,Maurizio Cattelan 用后现代的方式创造性地表达破产的寓意,或表现出 Roland Barthes 宣扬的“作者之死”的主题。作为历史底蕴丰厚的艺术家,Maurizio Cattelan 需要不断突破灵感的窠臼。

对抗主义和关系美学(摘选)

文/克莱尔·比莎普

译/张薇

巴黎东京美术馆

在2002年的开幕会上,与近年来在欧洲举办的当代艺术展会所不同的巴黎东京美术馆一下子吸引了到访者的眼球。尽管用了475万欧元将以前为1937年世界博览会而建造的日本馆改造为“现代创造的据点”,大多数钱还是花在了修葺而不是改造原有的建造。没有干净的白墙壁、小心装置的灯具和木质的地板,馆内是空空荡荡、还是没有装修完的样子。在艺术批评家、馆长杰罗姆•桑斯 (Jerôme Sans)、CAPC Bordeaux 的前馆长、《艺术档案》(Documents sur l’art).杂志的编辑尼古拉斯·波瑞奥德(Nicolas Bourriaud)的联合指挥下,这个决定在反映展馆理念的关键上显得尤为重要 。巴黎东京美术馆与周围环境的“即兴”的关系逐渐成为欧洲的艺术机构中的一种趋势,让人们把传统的“白立方体”式的当代艺术展览方式重新语境化为工作室或实验室。因此,它就是刘易斯·卡翠儿(Lewis Kachur)所描述的历史先锋的“意识形态展览”:在这些展览中(如1920年的达达国际艺术节和1938年国际超现实主义展),展览的安装强调或浓缩包含在作品内中的观念。

标榜这一“实验室”范例的策展人包括:玛丽亚·林德(Maria Lind)、汉斯·尤而里奇·奥布里斯特(Hans Ulrich Obrist), 芭芭拉·范黛琳(Barbara van der Linden), 侯瀚如 ,和尼古拉斯·波瑞奥德(Nicolas Bourriaud),这在很大程度上鼓励了使用这种策展操作模式,作为对90世纪制作的艺术地直接反映,那种艺术指的是种开放性的、互动的、无结果的,作品不像一个完整的物品更像“进程中的作品”。如此的作品似乎是从一种对后结构主义理论的创意误读中潜生而来的,而不是对一件艺术作品持续重新斟酌的解读,艺术作品本身应是处于无止境的激浪当中。这个理念存在很多的问题,特别是在一个故意不稳定作品状态下,考虑一个作品身份的困难。更一个问题就是, “实验室”很容易就成为一个可营销的休闲和娱乐的场所。有人可能就会争论到,在这种语境下,基于项目的发展中的计划和艺术家进驻计划开始与一种“体验经济”相吻合。“体验经济”的市场策略是,寻找用编写和设置好的个人体验来取代商品和服务。然而,没人能说清受众可以从这种,本质上把工作时活动装置化的创造体验中得到什么。

和基于项目的“实验室”趋势相关的是一种邀请当代艺术家设计博物馆中的设施,比如酒吧、书吧,并把它们当成艺术作品一样展出的。

这种执意标榜艺术家作为设计师,功能比沉思重要,以及开放性的结局比美学的解决方案更重要的观点的一个效果,常常是最终提升了策展人的地位。因为策展人通过用平台管理整体的实验室体验来增长名气。如同贺尔•福斯特(Hal Folster)在九十年代中期警示的那样,“那些机构的影子有可能笼罩着作品的精彩之处,机构成为了奇观,而它收集的文化资本和馆长、策展人成为了明星。

关系美学

《关系美学》是波瑞奥德(Bourriaud)1997年散文集的标题,他借此想概括九十年代艺术实践的特征。因为很少有介绍九十年代艺术的纵览,特别是在英国关于YBA(年轻英国艺术家 )的现象的讨论是比较目光短浅的。波瑞奥德的书对于定义当代艺术的最新趋势是非常重要的一步。也曾有一段时间,英国和美国的很多学者都不愿意脱离政治化的议题和八十年代艺术的智慧之战来研究问题,并且谴责一切从装置艺术,到表面上非政治化的赞美表象和消费奇观的讽刺绘画。波瑞奥德的书运用了一个馆长的亲身体会,承诺重新定义当代艺术批评的议题,正因为他的出发点使我们不能再用六十年代的艺术史和价值观来来接触这些作品了。波瑞奥德寻找接触这些通常难以理解的艺术作品的新标准,同时宣称它们与六十年代的前辈们一样政治化。

里拉克里特·蒂拉瓦尼拉 (Rirkrit Tiravanija)是纽约艺术家。他1961年在布宜诺斯艾利斯出生,在泰国、埃塞俄比亚和加拿大长大。他最有名的是他综合行为和装置,在博物馆和美术馆给人们做泰式咖喱饭。在纽约303画廊做的《无题(静止)》(1992),蒂拉瓦尼拉把他在美术馆办公室和储藏室的招到的所有东西都搬到主要的展览空间。他在储藏室里建立了一个评论所说的“临时逃难者的临时厨房”,在这个厨房有纸盘子、塑料刀叉、煤气灶、厨房器具、两个折叠桌和一些折叠凳。他在这个展馆里给到访者做咖喱饭,当艺术家不在的时候, 那些零碎物、器具、食品袋就成了艺术展品。一些评论家,包括蒂拉瓦尼拉自己,观察到观众的参与程度是他这件作品的重点:食品是一个允许观众和艺术家之间发展愉悦关系的途径。

我的第二个例子是1964年出生的英国艺术家利亚姆·格力克(Liam Gillick)。格力克的作品是综合多种学科的:他浓厚的理论兴趣受到了雕塑、美术设计、艺术批评和小说的影响。在所有的媒体中,一个贯穿他作品的主要的主题是,我们环境中关系的产生(尤其是社会关系)。他早期的作品研究了雕塑和功能性设计之间的空间。比如说他的《贴士板》(1992),在一个公告板上设有使用说明、可放在板上的潜在物品,和一些特别刊物的推荐。

利亚姆·格力克 如此周末秀 2007

Liam Gillick, Weekend in So Show, 2007

利亚姆·格力克 状况的本身成为了一个超级公社 装置现场 2006

Liam Gillick, The State Itself Become a Super Commune, Installation view, 2006

格力克的设计结构被称为“和办公室、公交亭、会议室和餐厅类似的空间”的一种构造, 但是它们也继承了极少主义的雕塑和后极少主义的装置艺术,然而,格力克的作品由于它的艺术前辈有所不同: 尽管贾德的盒装结构使受众可以感觉到他做这个作品时的活动,也使作品在展览中受到关注,然而格力克满意受众“仅背对着作品,互相闲谈”。不是像布鲁斯·劳曼(Bruce Nauman)的走廊或者格力克七十年代的视频设备一样让受众来“完成”作品,格力克在他的艺术中寻求一种永恒的无结果 ,把艺术当做活动的一个背景。我之所以选择讨论格力克和蒂拉瓦尼拉的例子是因为,他们都是波瑞奥德所论证的典型——关系艺术比可视性的艺术更拥有主体之间的关系的特权。这种把艺术作品当做一种潜在合作的观点几乎不是新的--- 想想偶发主义和激浪派的指引,七十年代的行为艺术和约瑟夫·鲍依斯(Joseph Beuys) 说所的“每个人都是艺术家”。这些流派都伴随着与蒂拉瓦尼拉所捍卫的关系美学相似的民主和解放的言词。这种激发受众的欲望的理论基础数不胜数: 瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)的“作家作为生产者”(1934)、罗兰·巴特(Roland Bathes)的“作家之死”和“读者之生”(1968)、还有这一语境下最为重要的翁贝托·艾柯(Umberto Eco)的“开放的工作”。

格力克与蒂拉瓦尼拉的相似之处在艾柯利用价值和“传播情境”的发展的特权中是非常明显的。然而,艾柯的论点是每个艺术作品都有潜在的“开放性”,因为它有可能带来无限可能的解读; 这就是当代艺术、音乐和文学的成就所在。波瑞奥德曲解了这些争论,他将它们应用到一些特定的作品里(那些需要互动的作品),因此,重新把这些争论引导到艺术意向性上而不是观众的接收的问题。另一个他和艾柯立场不同重要方面是:艾柯认为艺术作品是我们在破碎的现代文化中生存状态的折射,而波瑞奥德认为艺术作品创造了他们的生存状态。

对抗主义

罗莎琳· 德薏西(Rosalyn Deutsche)争论到,公共领域中仍有民主仅仅是因为归化的被排斥事物也被纳入其中和允许被开放地讨论:“这样,冲突、分裂和不稳定就不会毁掉民主的公共领域, 其实它是民主的生存条件。” 德薏西从1985年恩内斯特·拉克劳(Emesto Laclau)和珊妲·慕孚(ChantalMouffee)发表的《霸权主义和社会学策略:向一个激进的民主政治前进》上又往前了一步。拉克劳和慕孚出版于1985年的《霸权主义》是头一批在后结构主义视角下重新思考左派政治理论的书籍,作者们认为在七十年代的马克思主义理论陷入了僵局。他们通过葛兰西(Gramsci)的霸权理论和拉康(Lacan)对于分裂和偏心的主观性的理解来重读马克思主义。拉克劳和慕孚的一些想法使我们以一个更加批评的角度来重新考虑波瑞奥德关于关系美学中的政治化的断言。他们的第一个想法就是对抗主义的概念。拉克劳和慕孚认为在一个完全运作的民主社会中不是对抗性全部消失的社会,而是对抗性会在一个新的政治前线被常常地拿来出来讨论。换句话说,一个民主社会里的冲突关系不是被消除掉而是被一直供养着。没有了对立性,就只有独裁口令下的强行的舆论-完全压制讨论与争辩,这对民主是不利的。需要重点强调的是,拉克劳和慕孚并不是悲观地接受对抗主义是政治的僵局。相反,他们认为没有了乌托邦的观念就没有了激进想像的可能性。这个任务是,平衡想象中的完美与对社会积极性的务实管理之间的张力,并且避免陷入极权主义。

拉克劳和慕孚的以对抗主义作为民主的理论可呈现在两位艺术家的作品中,两位被波瑞奥德在《关系美学》和《后制作》中忽略的两位艺术家:瑞士艺术家托马斯·希尔施霍恩(Thomas Hirschhorn)和西班牙艺术家圣地亚哥·西埃拉(Santiago Sierra)。这些艺术家构建“关系”来强调在他们的艺术中对话和协商的作用。他们的表现和设置制造了这个关系是一种不安而不是一种归属感,因为这个工作承认了“微型乌托邦”的不可能性,取而代之的是保持观众、参与者和内容之间的紧张关系。这个紧张关系的一个整体部分是分裂的经济背景中的合作者介绍,轮流着把当代艺术的自体感知作为一个包括其他的社会和政治结构的领域来进行挑战。

托马斯·希尔施霍恩 巴塔耶纪念碑 2002

Thomas Hirschhorn, Bataille Monument, 2002

无身份性和自主性

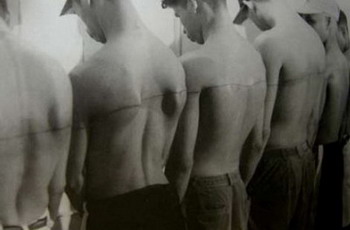

圣地亚哥·西埃拉(生于1966年)的作品,和蒂拉瓦尼拉的作品一样,包含了对人与人之间关系最直接的构建: 艺术家,其作品参与者,以及观众。然而从1990年代末起,西埃拉的“行动”开始围绕比关系美学艺术家创作的更复杂,更具具争议性的关系。 从90年代后期,西埃拉的受到了一些小报纸的关注,也遭到了寻事者对他颇为极端的行为艺术的批评,比如纹《四个人身上的160厘米长的纹身线》(2000年),《连续工作360个小时的打工者》(2000年),《十个被雇佣手淫者》(2000年)。这些短暂的行为都是随意地用黑白照片,简短的文字,以及偶尔用视频记录下来的。蒂拉瓦尼拉颂扬免费的馈赠,而西埃拉却知道世上没有免费的午餐:所有事物和所有的人都是有价的。他的作品可以被视为对社会和政治现实的严肃思考,这些现实显现了人群不同的“价钱”。如今,他受委托在欧洲和美洲的画廊定期展出作品,创造出了一种种族现实主义,其作品,或者说他的行为揭露了对他所处的社会经济现实一种索引的轨迹。

圣地亚哥·西埃拉 111个建造与10个模块和10个工人 2004

Santiago Sierra, 111 Constructions with 10 Modules and 10 Workers, 2004

圣地亚哥·西埃拉 在6个雇佣工人身上的250厘米刺青线 1999

Santiago Sierra, 250 CM Line Tattooed on Six Paid People, 1999

如此解释西埃拉的行为与目前对他作品的主流解读相悖,主流解读认为它呈现的是对马克思劳动交换价值理论的虚无反映。(马克思认为在资本家看来,工人劳动时间的价值低于该劳动之后所创造的商品交换价值。)西埃拉对其合作者的任务要求——这些要求无一例外都是无用的,耗费体力,并且有时还会留下永久性伤疤的任务-—— 就是为了暴露那些会为钱而做最侮辱或无用的工作的人,把现实状况放大。

托马斯·希尔施霍恩(生于1957年)的作品通常表达同样的主题。人们对他作品的传统解读主要是他对雕塑传统的贡献——他的作品被认为是通过把观众沉浸在找来的图片、录像和复印中,和廉价易坏的材料入纸板、胶带和锡纸捆在一起,重新发明了纪念碑,楼阁,以及祭坛。除了一些关于他作品的写作会偶尔提到他的作品在户外展出时可能遭破坏或哄抢外,关于观众的角色在鲜有陈述。 希尔施霍恩的闻名之处,在于他声称不搞政治艺术,但是政治地去做艺术。更重要的是,这份对政治的承诺并没有在空间上激活观众, 艺术家说道:我不希望让观众被动地和我的作品产生互动;我不想去激发公众。我只想把我自己付出,把我融入到一个程度以至于观众在作品前会参与或牵涉进来,但不是作为表演者。希尔施霍恩的作品代表了当代艺术对观众构想的重要转变,这就是他所声称的艺术的自主权。关系美学中最根本的推论之一就是---艺术不应该享有特权或独立的领域,而应该而应与“生活”融为一体。如今,当艺术已经过于融入人们的日常生活了——作为一种休闲,娱乐和商业方式存在时,像希尔施霍恩的艺术家开始重申艺术活动的自主权。

托马斯·希尔施霍恩 装置现场 2006 照片/ timnyc

Thomas Hirschhorn, installation view, 2006, photo/ timnyc

关系对立主义

把激发观众简单说成是一种民主行为已经是远远不够了,因为每一个艺术作品,哪怕是最开放自由的作品,都由其观众的参与程度所事先决定。现在我们所面临的任务是去分析当代艺术是如何对观众进行阐述,并进入有质量的观众关系中:即任何一部作品所预设了的主体立场和它所表达的民主观点,以及当我们看到这个作品时,这些观点如何被表达出来。

能证实他们的(赫斯科霍尔和塞尔拉)方法的主观性模式不是指向和谐的群体内的那个虚构的完整主体,而是部分身份已不断发生变化的被分离的一个主体。如果关系美学要求一个统一的主体作为群体成其为整体的先决条件,那么赫斯科霍尔和塞尔拉就提供了一种艺术体验的范式,这种体验对于今天被分离出来的不完整的主体更加充分。关系对抗主义并不能取决于社会的和谐,而在于揭示出在维系这种类似于和谐的被压抑的东西。所以这种方法就为我们重新思考自己与世界及其同他人之间的关系提供了一种更为具体的可评议依据。

对关系美学的评论

来自:Larys Frogier写的“法国当代艺术评论的赌注从1992年”

Les Enjeux de la critique d’art contemporain en France depuis 1992 (par Larys Frogier).

[…] Bourriaud写的理论的好处是当时推广了一系列艺术家,列Philippe Parreno, Pierre joseph, Liam Gillick, Rikrit Tiravanija, Carsten Höller, Peter Fend, Mark Dion, Felix Gonzalez-Torres... 按照 Nicolas Bourriaud的说法, 这些艺术家的作品拒绝被任何形式主义或独立美学去分类:“现在的艺术完全有道德,但也许没有“美学性”,可能问题也就在这里。我总的来说通过一种经济的角度去看一个作品(这个作品跟世界的关系)而不是通过一个美学的角度去看它们(…)。我这个时代的艺术家 (Parreno, Höller, Orozco, Joseph, Van Caeckenberg, Dion, Tiravanija 等等) 都在一个广发的社会范围里工作,而没有在一个很窄、一个机构或建筑决定的范围里工作。他们不是在自己的范围里而在社会里工作……”(Nicolas Bourriaud)

Nicolas Bourriaud 是通过这样的说法去发明“关系美学”这个概念来形容很多当代艺术的新方向。Nicolas Bourriaud完全认同艺术评论作为一个新时代艺术家做法的概念创立和推广。他先介绍了这个概念的几个特色,用很多他90年代自己策划的一些展览作为例子,然后从1995年到1996年在他的杂志里写了两篇文章关于“关系美学”。

[…]像很多文章一样,Nicolas Bourriaud 的文字就利用了当时时代没有地表的现象去造一种新的活跃动力。这种有“指导性”的评论引起很多讨论关于当代艺术美学的新方向。通过这些评论、信息、推广,Nicolas Bourriaud刺激了很多保守主义、让观众认识一些新艺术家、逼其他评论家确定自己的说法。但跟很多文章一样,Bourriaud的文章的主要问题是把很多做完全不一样东西的艺术家集合在同一个分别里。在这种情况下,有些艺术家就自然的没有认同自己属于这个分类。例如,当Nicolas Bourriaud强调一个反形式主义以及政治和美学矛盾的概念,Felix Gonzales-Torres可能会说:“你想一想一些简单的问题来描述美学:哪种美学?历史里的哪个阶段?在什么样的背景下?为了什么样的目标?谁去决定质量?你就突然意识到美学的选择都是政治性的。不管你相信不相信,我很喜欢正式性问题,跟我一样的人 “他者”也可以讨论一些正式性的问题。”(来自 Felix Gonzalez-Torres 跟Tim Rollins的访谈, in catalogue Felix Gonzalez-Torres, New York : A.R.T.)

Nicolas Bourriaud发明关系美学的背景正好在西方民主新社会关系的理论争论里。所以关系美学很重要来考虑当代艺术作品在一些社会性、哲学性新问题的范围里。可以通过当代人的新道德去想这些艺术方向。[…]

我们其实对这个理论可以批评说它对现代美学有点太简单化也太总结了,Nicolas Bourriaud 也太强调人类和艺术的关系但盲目的把权力关系忘记掉:“艺术操作的基础是人与人之间的关系:每个单独作品、一个集体世界的介绍;每个艺术家的做法、跟世界的一个一直在造新关系的关系网络”

当时的评论明显地反抗当代艺术展览的正式策展方式,尤其是有主题的展览。对Eric Troncy来说这种展览拒绝当代艺术家对展览的要求,也暴露机构无法考虑作品在它们政治背景里的弱点。所以,对这两个评论家来说,评论家和策展人的角色是无法分开的。作品评论不能被限制在一个判断和推广范围内,评论也必须跟艺术家一起提出作品的接待和接受条件。Eric Troncy和Nicolas Bourriaud就这样在“关系美学”和 “Display” 的基础上策划了几个展览。其实他们也就从另外一个角度继续了70年代Harald Szeeman, Daniel Buren, Marcel Broodthaers, Rüdiger Schöttle… 策划展览的做法。。。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。