本文选自铃木大拙《禅学随笔》。此文题为《禅:答胡适博士》即是铃木大拙对胡适的《中国禅宗,其历史与方法》所作出的回答。这篇回答原刊于一九五三年四月号夏威夷大学出版社出版的《Philosophy East and West》。

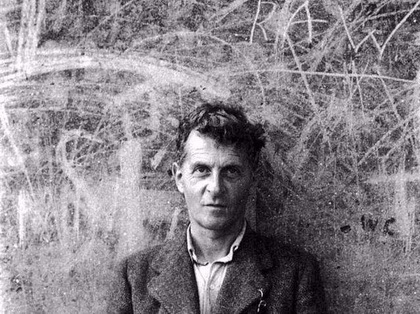

铃木大拙

1

胡适博士论中国禅宗的大文,我读过之后,所得的最初感想之一,是他对于历史可能知道很多,对于幕后的角色却一无所知。历史是一种公共财产,每一个人都可以接近,每一个人都可以依照宗教的判断自由整理。就这一点而言,历史可以说是客观的东西,而它的史料或事实,虽然与历史本身可有很大的出入,这些史料的本身,却像科学研究的物件一样,方便于学者的审查。当然,它们无法被人们做有计划的实验。另一方面说,历史的角色或创造者却不是历史家可以做客观掌握的。构成他的个体性或主观性的东西,不能够从历史性的考察去获得,因为它拒绝客观考察。它只能被各人自己去领会。他的存在是一个独一无二不可复制的存在,而这种独特性,就其形而上学的意义或最深的意义而言,是只能让各人自己去直观的。探入它内在的奥秘,不是历史家的事情。事实上,不论他如何试验,都会必然受挫。胡适未能了解这一点。进一步的感想是,在与禅面面相对时,至少有两种不同的心态:第一种能够了解禅,因此有权对它作一些谈论;另一种则完全不能领会禅是什么。两者之间的分别是本质上的分别,因此没有调和的可能性。我的意思是说,从第二种心态的观点来看,禅是超乎此种心态领域的,因此不值得浪费时间。第一种心态的人,却十分知道第二种心态的人困陷在什么地方,因为在他们未达禅境之前,自己也曾困陷在那里。就我的意见看来,胡适代表着第二种心态,还没有适当的资格来就禅论禅。禅必须从内在去了解而不是从外在。一个人必须先达到我所称的般若直观,然后再去研究它一切表现于外的方式。要想由收集所谓的历史材料,而契入禅本身--或我们每个人最内在的生命所生活于其中的禅--是一条不正确的道路。做为一个历史家,胡适知道禅的历史环境,但却不知道禅本身。大致上说,他未能认识到禅有其独立于历史的生命。在他对禅的历史环境做了竭力的研究之后,他并没有察觉到,禅现在仍旧活着,它要求着胡适的注意,并且,设若可能,要他做「非历史性的」对待。

2

我说禅是非理性的,并超乎我们的智性理解,胡适似乎为此大感不安,他试图说明当我们把禅放在其历史背景之中,就可容易了解。他认为由于这样做,我们就可发现在中国佛教史中,禅学运动「只是一个大运动的一部份,后者可以确当的说,是佛教的内在改革或革命」。让我讨论一下他是不是对的。我的辩驳可以分为两点:

一、仅从智性分析是不能解释禅的。由于智性是关乎语言文字与观念的,它永远不能接触到禅。

二、即使把禅做历史性的研究,胡适把它放入历史框架中的方法也是不正确,因为他未能了解什么是禅。我必须坚持的说,禅必须先从内在来领会;只有在做过这种领会之后,才可以像胡适那般,去研究禅的历史外观。

我要先讨论第二点。胡适似乎未能了解顿悟在历史背景中的真正意义。他提了许多次道生对于顿悟一词的应用,而以为这就是禅宗思想的开端。但顿悟却是佛教的根本本质,而佛教的所有宗派--小乘、大乘,唯识宗和中观宗,就我看来,甚至于净土宗--都渊源于许多世纪以前,佛在尼连禅河畔菩提树下的开悟体验。佛陀的开悟亦就是顿悟。在强调整体体验的经典中,我可以提出《维摩经》,《楞伽经》,和《圆觉经》--尽管最后这部经是一部受到争论的经典,它却是最重要的禅宗作品之一。在禅宗史中,慧能是独步的,在不止一层的意义上,把他认做是中国禅宗的初祖都完全恰当。他的教训确实是革命性的。虽然他被描绘做一个未受教育的农家子,住在远离唐代文化中心的岭南地区,他却是精神上的伟大教师,并且开启了佛学的一个新领域,推翻了在他之前的一切传统。他的教训是:禅那与般若为一(定慧一体);何处有禅那,何处就有般若,何处有般若,何处就有禅那;它们是不可分的(1)。在慧能之前,这两者被认为是分开的;至少,它们的同一没有被清楚肯定,结果竟至牺牲般若(慧)以强调禅那(定)。佛陀无上重要的开悟体验被人们做静态的解释;而不是动态的解释;而空(sunyata)的教训--这本是佛教思想结构的基石--就变成了一个死东西。慧能复活了开悟体验。依据《楞伽师资录》的记载,道信是众人公认的中国禅宗四祖,他是一位伟大的禅师;他之后是五祖弘忍,弘忍门下有十个或十一个大师,其中之一是慧能。然而,道信和弘忍都未能将禅那与般若的同一和分别说清楚。或许这是没有情势的逼迫使然。但慧能的环境却有转变,因为在慧能的竞争者中有一个神秀,是一个杰出的、几乎盖过慧能的人物。神秀在各方面都与慧能不一样:学术、僧伽训练以及出身地位。慧能留在南方,而神秀则到京城,受着皇室的保护。神秀和他的说教自然更受尊敬。然而,慧能却没有做任何特别的努力去匹敌神秀,他只是在偏远的城镇里依自己的方式传自己的教训。把慧能法门与神秀法门的不同提供在众人面前,而展开了高下之争的,是慧能最年青的弟子神会,这一点胡适已经描写的很清楚。然而,神会对顿悟的教训之强调,并未能完全反映出慧能的真精神。顿悟宁可说是定慧一体的教义之旁出。根据我的「历史了解」,这个一体教义在前,领会这一点之后,顿悟自然随之产生。可能由于神秀的门徒所产生的强烈压力,神会不得不强调顿悟。从宗密对神会的注解来看,神会的立场要更容易了解。宗密把神会的说教之特徵解释为:「知之一字众妙之门。」此处的「知」意谓般若直观,而非一般所言的「知识」。如果--像胡适一般--被认做是知识,则一切尽失,不仅失却神会和慧能,连禅本身都失却。「知」在此处是打开禅宗一切奥秘的钥匙。这一点我容后再讲。禅那无异于般若(定慧等一),这是慧能的直观;在中国佛教思想史中这确实是革命性的东西。智(岂页)(天台宗第三祖)是一位伟大的佛教哲学家,而法藏(贤首大师,华严宗第三祖)更为伟大。后者代表了佛教思想在中国的顶峰。法藏对于华严经中的观念之整理,是中国心灵令人惊异的成就,也是世界思想史中有最高最重要性的东西。慧能在禅的直观上所达成的成就,其在文化上的价值与智(岂页)和法藏相等,他们的心灵都是最高层的,不仅在中国如此,在整个世界亦然。此,慧能的等一说又是什么呢?它如何对后来禅宗各派的发展有其影响?要回答这些问题,不是我在本文所能做到的(2)。当神会同慧澄禅师在讨论等一问题时,他对东主王维说:「在我同你这样谈话的时候,我就是定慧等一(3)。」这直捷了当的把等一观提出来,或者,说得更确当些,神会自己在此做了它的实际证明者。从这个同一观自然产生马祖的名言:「平常心是道。」他自己解释说:「平常心意谓不特别做什么;意谓免于是非,免于取舍,免于虚无观与永恒观,既非圣人亦非凡人,既非智者亦非菩萨*。行住坐卧,以及对应一切发生的事情,这一切都是道(4)。」[译注:附原文:平常心是道。谓平常心无造作,无是非,无取舍,无断常,无凡无圣。经云,非凡夫行,非圣贤行,是菩萨行。只如今行住坐卧,应机接物尽是道。]等一说的后来发展,我们可以举几个例子:

和尚问长沙景岑[南泉普愿(殁于八三四年)的弟子]:「什么是平常心?」

景岑道:「要睡便睡,要坐便坐。」

和尚说:「我不会。」

景岑答道:「热了就乘凉,凉了即向火。」

和尚问景岑:「依照南泉的说法,猫与牛比过去、现在、未来三世诸佛对它有更好的知觉,为什么所有的佛不知道它呢?」

景岑回答说:「在他们没有进入鹿苑时,还知道得多些。」

和尚说:「猫与牛怎么会知道它呢?」

景岑道:「你怎能怪得它们(5)。」

稍后当我把两种知识做分别的时候,这一则问答会更易于领会一些;这两种知识是相对性的知识与超越性的知识。胡适会认为用最为直接的方法要和尚自己去认识真理,是一种「疯狂」的禅宗方法。从一种意义来说,这种对生活的态度可能被我们认做是一种自然主义,甚至是动物思想论。但我们必须记得人是人,而动物是动物。在人类自然主义和动物自然主义之间,必有不同之处。我们提出问题,等待,做决定,并且行为,但动物则不提问题,它们只是做。这是它们比我们得益的地方,也是它们之所以为动物的地方。人类自然主义与动物自然主义是十分不同的。我们饿;有时我们决定不吃;有时我们甚至决定饿死,而这也是人类自然主义所在之处。它可以称之为非自然主义。然而,在所有这些自然主义的肯定与非自然主义的否定中,都有着一种存乎我们每个人之内的东西,这个东西导致超越的「肯定」态度、或心灵架构。这可以见之于产生们这类的话中:「是么」、「只么」、「如是」、「如此」、「只这是」等等。这些都是禅师在表现他的「肯定」的心灵架构,或受取佛教的物如(tathata)或空(sunyata)(6)教义时,所说得话;当然,这一类的表达还不只这些。严格的说,物如不可能有哲学,因为物如无法变成清晰的定义观念。当我们把它当作一个观念来了解时,就失去了它;它变成了一个影子,而任何建立在上面的哲学都是沙滩上的城堡。物如或「只这是」是一种个人必须自己在内在去体验的东西。因此,我们可以说,只有那些曾经有过此等体验的人,才可以以此种基础建立一个暂时性的思想体系。然而,有这样心灵的人往往宁愿沈默,而不喜欢言谈或智化作用的符号。他们不喜欢任何误解,因为他们知道,指月的手指极易被认为月亮。一般说来,禅师们卑视那些语言贩子或观念贩子,从这点来说,胡适和我都是大罪人,是佛与祖的凶手,注定要下地狱的。但若能对他人有些好处,下地狱也不是一件坏事。

因此,让我们继续下去吧,而就从我这方面来说,我要引录下面这段《传灯录》中的话(卷十四,药山惟俨,七五一--八三四),希望能帮助读者了解我所说得物如--或「只这是」--体验是什么意义:

有一天,药山静坐。石头(700——790)看到,问:「你在此做什么?」

药山答道:「什么都不做。」

石头说:「这样就是闲坐了。」

药山:「如果是闲坐,就是在做什么。」

石头:「你说你什么都不做。你这什么都不做的『什么』是什么呢?」

药山:「你召一千个圣人来,也说不出。」

石头于是做了一首诗偈赞叹道:从来共住不知名,任运相将只么行(7)。自古上贤犹不识,造次凡流岂敢明。

[译注:附铃木英译:Since of old we have been living together without knowing thenameHandinhand, as the wheel turns, we thus go?Since ancient times even wise menof the highest grade failed to know what It is;How then can ordinarypeople expect to have aclear understanding of it in a casual way?]

后来有一次石头说:「言语和动作都没有用。」

药山答道:「不言语不动作还是没有用。」

石头道:「这里连针也扎不进去。」

药山说:「就像石上种花一般。」

石头甚为赞赏。

米岭和尚(8)将要去世,留言给他的弟子说:「弟子们,要审慎思维,归结到最后,它毕竟『只是这个,而不是别的』。」[大众审思维,毕竟只这是。]

一个和尚问利山和尚(9),「如何是达摩西来意?」

利山回答:「我看不到『如何』。」

和尚问:「为什么如此?」

利山答道:「只为如此。」

「只如此」「只么」和「只这是」--所有这些都是禅师们用来表示那越乎语言文字之物或不可用观念传达之物的。当他们想更进一步表达时,他们说:「如石上栽花」,或「疑老汉担雪埋井」,或「无底篮子盛菜」。他们越是想表达自己的意思,就越是变得像谜一般令人不解。他们这样做,并不是出于特别的教育法方面。他们只是想去表达他们心中的东西。再者,他们也不是不可知论的唱合者。他们只是有话想对同胞说的平实禅师而已。不论我们把禅放入何种历史背景,也不论历史学家如何处理它--说它是革命性的,或破坏偶像的或反传统的--我们都必须记得,这一种讨论禅的方式永不能说明禅的自性(svabhava或svalaksana)。用历史的方式去探讨禅,用不能超乎它与其他所谓历史材料的客观关系。但这一点做完了之后,不论是何等聪明的历史学家,也无法对禅的其他可能层面做了解。事实是,如果我们想了解禅本身是什么,就必须从内在去掌握它。不幸是胡适似乎忽略了这一点。

3

胡适的这种忽略,表示在他对宗密的解释上。宗密把神会的教训总结在一个中心字义「知」上,而把它认做是「众妙之门」。胡适把「知」译为「知识」,并以此做为神会知性方法的凭证。这表示胡适除了禅的「历史背景」之外,并不了解禅本身。

神会的「知」并不是智性的知识,而宁是我所称为的「般若直观(10)」。要解释我对「知」的看法,需得许多篇幅,但我必须如此做,因为这是禅的中心。而当我们知道什么是「知」时,我们就对禅略有所知。当佛教哲学家谈论物如时,当禅师抬起他的眼眉,或挥动他的拄杖,或搓手,或喝,或只是说「是,是」,或说「如此」,或「只么行」等等时,我们必须记得,所有这些都在指我们内在的某种东西--我们可以称之为纯粹的自我意识,或纯粹体验,或纯粹觉悟,或直观(更确当些说,是般若直观)。这是我们一切经验的最最根本,是无法界定的,因为定义意谓观念化作用和客观化作用。这「某种东西」是最终的实在,或 subjectum(主体性),(sunyata)。而在此处最重要的是,它是自我意识的--尽管这并非相对意义的自我意识。这个自我意识即是知,而宗密与神会都十分正确的把它认做是禅宗一切奥秘之门。我很希望胡适记得,所谓知识,就以其一般字义而言,是主体与客体之间的关系。没有这种二分分别之处,就不可能有知识。如果在此中有睿智的成份,我们就不能称它为知识,否则我们会陷入混乱与种种矛盾之中。当自我在不断的内返意识历程之末,意识到它自己时,这最后的地步乃是我们必须以最深的意义称之为自我意识的东西。这确实是自我的意识,在此处不再有主客之分,而主体就是客体,客体就是主体。如果在此处我们仍旧见到主体与客体的分叉,这就尚不是意识的终极。如此,在这最终地步,我们已越出了主客界线,并且意识到这种超越。在此处不可能有自私的踪迹,而只有非自我的无意识之意识,因为我们现在已经越出了主客关系的领域。神会把这个称做「知」,这同般若直观无别,或者说,就简单的可以称它为「般若」,以与「分别识」 --分别性的知见--对照。此处就是禅的非理性,是超过人类理性了解的地方。知是般若的绝对物件,同时又是般若自身。中国佛教的哲者们常称它为「般若之智慧」,因为他们要把一般用意的智慧,同般若严加分别。职业哲学家或史学家,可能会否认我们此处所言的「知」之存在与真实性,因为他们--特别是史学家-- 会发现这干扰了他对禅做客观的与「历史性」的研讨。史学家在此处采用了奇妙的战术。他把一切「构想」、「幻想」或「发明」等等置于一旁,因为它们放不进他的「历史背景」框架。这一种历史,我并不认为是客观的,而是加杂着强烈的主观。现在我准备提供一些禅的认识论。对于真如(事实),我们可以有两类知识来源;一是关于它的知识,其二是从真如本身发出的知识。将「知识」二字做最广义的应用,我要说第一种是可知的知识,第二种是不可知的知识。当知识是主体与客体的关系时,这个知识是可知的。在这种知识中,主体是知者,客体是被知者。就从这种二分法来说,一切以此为基础的知识都是可知的,因为它是公共财产,是每个人都可以接近的。但是,当它不是公共财产,而是完全私有的、不能被他人分享的东西时,它就是不知的、或是不可知的知识(11)。不知的知识,是一种内在体验的结果;因此,它全然是个人性的和主体性的。奇异的是,尽管这种体验是私有性的,任何具有这种体验的人,却绝对相信它的普遍性。他知道每个人都有它,但并非每个人都意识到它。可知的知识是相对性的,不知的知识则是绝对性的,是超越性的,并且不是由观念做媒介可以传达的。绝对知识是主体对他自己的直接知识,在他和他的知识之间没有任何媒介。为了知道他自己,他并不需把自己分为诸如主体与客体这样的元素。我们可以说那是一种内在觉察的状态。而这种觉察乃是特别能使心灵免于恐惧与焦虑的。不知的知识是直观知识。然而,我们必须记得,般若直观全然不同于感觉直观。在感觉直观中,有观者与被观者之分,两者是可分的,并且是分别的,其一与其二对立。他们属于相对与分别的领域。般若直观却属于同与一的领域。般若直观也不同于伦理直观与数学直观。般若直观的一般特性我们可以这样说:般若直观不是衍生的而是原本的;不是推论的,推理的,间介的,而是直接的,当下的;不是分析的,而是合一;不是识别的,也不是记号性的;不是有意表现,而是自然流露的;不是抽象的,而是具体的;不是逐的,不是有目的的,而是事实如是的,最终的,不可略减的;不是永恒的后退,而是无限的包容,等等。如果我们这样说下去,还有更多的话可以用来形容般若直观的特性。但有一个特质是我们在此不可忘记的;即是,般若直观的特殊,在于它的权威,它彻底具有这般的力量,使你觉得:「我即是最终实在自身」,「我是绝对的知者」,「我是自由而无任何畏惧的(12)。」就一种意义说,般若直观相当于斯宾诺沙的 scientia intuitiva(直观知)。依照斯宾诺沙的观点,这一种直观是绝对确定的,不可错的,它与ratio(推理)不同,因为它使人的心灵产生最高的安静与德性。让我们看看般若直观--这即是禅体验--的这些特点如何在禅师的问答中表达出来。我只举少数例子就可以说明我的观点。

道悟(748-807)(13)问石头:「如何是佛法大意?」

石头曰:「不得不知。」

道悟:「向上更有转处也无?」

石头:「长空不碍白云飞。」

另一次道悟问道:「曹溪意旨谁人得?」(「六祖慧能的意旨谁得到?」)

石头:「会佛法的人得。」(「懂得佛法的人得。」)

道悟:「师还得否?」(「你得到了没有?」)

石头:「我不会佛法。」

表面上看,这个问答可能奇怪,因为石头年龄很小时曾亲身在六祖慧能门下修习,并在慧能的大弟子青原行思(14)门下悟道。如此,他为什么说他不会佛法(就是禅)呢?在第一则问答中,石头说除非真正懂得佛法,否则就不能说出它是什么,这是当然的。然而,当他说他不懂慧能的佛法时,他是什么意思呢?他的知显然是他的不知。这即是「不知之知」。

一个和尚问大颠:「当其中(内在)的人相见,怎么样?」

大颠回答说:「早不在其中了。」

和尚:「那些在其中的如何呢?」

大颠:「他们不会问这种问题(15)。」

我们可以明白看出来,这种知不是可以传达给他人的知识,就以它是在自己之内生长而言,它是主观性的,并且是绝对属于个人的。我们可以把它称之为「内在知识」。但是当我们说它是内在时,它已跑到外边,不再是它自己了。你既不能肯定它,又不能否定它。它高出此两者,但却既可以是肯定,又可以是否定,这依你的选择而定。

药山说(16):「我有一句子,从未向人说。」

道吾说:「你已经向人说了。」

后来一个和尚问药山:「你所说的一句子是什么?」

药山道:「是不能言说的。」

道吾却说:「你已言说了。」

药山的一句子也就是知,是「不知与不可知」。它是最终的实在,神;在其中没有任何区分,因此,智性也就不能对它做任何描述,不能说它是这或那,好或坏,对或错。谈论它等于否定它。当药山开始谈论它--不论是消极的还是积极的--他的一句子就不再存在。因此,道吾指明他的师父之矛盾时是对的。但我们可以说,道吾也同样犯着这个毛病。只要与人类的智性相关,我们就不能逃避这个矛盾。药山很了解这一点,但由于他是人,他就不得不如是。传灯录十四卷中,有一段把他的立场表明得很清楚:

有一次一个和尚问道:「关于我的自己,我还没有明白的知识,请你示。」

药山沈默良久,说:「现在我为你道一句亦不难。但你需于言下便见出来。这样还以得到些。如果你落入思量,就成了我的罪过。因此,我们最好把口都闭起来,免得互相牵累。」

这真是多么诚实的表白。一句子是一种内在体验,无法用语言文字表达,因为语言文字仅是符号,而不是事物本身。但由于语言文字是我们为了相互交通而发明的方便媒介,我们就易于把它们当做是实在。金钱代表货物,这货物本身是有真正价值的,但我们已如此习惯于金钱,以致我们操纵它,就如同它是价值本身。语言文字与金钱类似。禅师们知道这一点;因此,他们对于语言文字以及仅关乎语言文字的智性做坚持甚至强烈的反击。这乃是他们诉诸棒喝以及其他种种姿势与表情的理由。然而,即使是这些,也远非最终者本身。禅师们面临着一个非常困难的任务,即是把他们内在所具有的东西传递出来。然而,严格说来,这根本是不能传递的。它实际上是用语言、姿势或禅师认为适合于当时情况的任何事物,来唤起弟子之内的同样体验。在这方面并没有预定好的方法;它是没有方法学以置定公式的。为了对于「知」或般若直观有更进一步的认识,让我再引一些传灯录中的记载;传灯录这本书是问答的矿源,也是与问答相关的其他资料之矿源。

一个和尚问道吾圆智(七七九--八三五)(17「为什么无神通菩萨不留可寻的脚印?」[「无神通菩萨为什么足迹难寻?」]「不留脚印」在禅宗中有特殊的意义。炉火纯青的禅师即是如此。我们一遍人留下了种种脚印,可以由之寻见我们内在生活的经历。而这种内在生活总是同自私以及由自私而起的动机、和为了达成自私的目的而做的智性计算连在一起。如此,用基督教的用语来说,不留脚印即是超出造物的心灵状态。用形而上学的方式来说,它既超越肯定,亦超越否定,它运行于一与平等的领域,因之渡着一种无意图(anabhogacarya)的和不可得(anupalabdha)的生活。这是禅宗哲学中最为重要的一点。要追寻禅师无踪可寻的足迹,就是要对最终实在有「不知的知识」。

现在让我们看看道吾圆智的回答。它只是简简单单这样一句话:「与他同行的人才知道。」(「他」意指无神通菩萨。)

和尚又问:「你知道吗?」

道吾说:「我不知道。」

和尚为了探寻他不知的原因,问道:「你为什么不知?」

道吾却不接话,只说:「你不了解我的意思。」

道吾并不是不可知论者。他什么都知道。对于这个和尚他知道得透透彻彻。他的「不知」是不可由「智性接近」。这与五峰问他「你识不识药山老和尚」时,他回答的「不识」是同一个范畴。五峰想探究原因,便再问道:「为什么不识?」他却说:「不识,不识。」他的回答是十分强调的,这从他的反覆句中可以看出来。这对于「历史」事实是一个昭彰的摈斥,因为道吾是药山的大弟子之一,这是当代众人皆知的。因此,五峰所问不在一般人与人的关系所说得知或不知。道吾对于这一点知道得很清楚,因此他答「不识,不识」。如果我这般继续说下去,真正是没有完结的时候了。我希望,只再举一个例子就足以充分说明神会、宗密与一般禅者用「知」之一字时所含的意义。

云岩昙晟(殁于八四一年),是药山的弟子,洞山良价的老师。有一次,他对众人说:「有一个人,凡向他提问题,没有不能答的。」

洞山问道:「他屋里有多少典籍?」

昙晟说:「一个字也没有。」

洞山:「何以他如此多知呢?」

昙晟道:「他日夜都不睡的。」

洞山:「我可以问他一件什么事情么?」

昙晟道:「他的答还是不答。」

禅宗问答的要点若换成现代用语,我们可以得到如下的说法:一般我们的推理是这样的:A是A,因为A是A;或者,A是A,所以A是A。禅同意并接受这种推理,但禅另有它自己的推理方法,却是一般人所根本不接受的。禅会说:A是A,因为A不是A;或者,A不是A,所以A是A。我们在世俗层面上的思考是:一切皆有原因;没有事物是没有原因的;因果律对一切产生作用,并且在一切之内运作着。但禅却会同意基督徒如下的说法:神从无中创造世界,神愿意,于是世界就成了,或「说神昨天或明天创造世界是愚蠢话,因为神在此时创造世界以及其中的一切。(19)」数学说法是0=0,1=1,1+1=2等。禅也承认这些,但它对如下的说法却不反对:0=1,0=2,1+1=3等等。为什么?因为零是无限,而无限是零。这是不是非理性的,超乎我们了解的?几何学上的圆有一个圆周,并且只有一个圆心,既不多也不少。但禅却承认有这样的圆之存在:它既无圆周,亦无圆心,因之有无限的圆心。由于这个圆没有圆心,因此这个圆心在一切处所,而从这个圆心所发出的每一个半径都是等长--即是,都同样无限长。依照禅的观点,宇宙是一个没有圆周的圆,而我们每一个都是宇宙的中心。更为具体的说:我即是中心,我是宇宙,我是创造者。我举手,而看吧!这里就有空间,这里就有时间,这里就有因果律。一切逻辑与一切形而上学原理都冲过来,形成我的手之实在。

4

历史所交涉的是时间,禅也是如此,但两者有一个不同:历史对「无时间」一无所知,或者把它认做是「虚构」,禅却将时间与无时间并取--这乃是说,时间在无时间中,无时间在时间中。禅即生活在这个矛盾里。我说「禅生活在」。历史规避一切活的事物,因为活人不喜欢被括入过去,被括入死的东西之中。对史学家而言,他太活泼了;史学家习惯于从坟墓中挖掘古老的腐烂的东西。禅却不同。禅使死的再活一次,重新叙说他们的生命--尽管在禅宗中没有复活,因为无生无死;我们全都生活在无时间中。「知」意谓察知这一件大事,然而,这件大事却似乎是与史学家无关的。科学教给我们抽象作用,一般化作用和特殊化作用。这些作用业已蒙蔽了人类的视觉,以致我们把活生生具体的东西放在一边,而用死的、普通的、抽象的--因此也就是实存上的无有--来替代它。经济学家谈着「经济人」,政治家谈着「政治人」;史学家或许也要制造出「历史人」。所有这些都是抽象的东西,是虚构。禅与死的、抽象的、逻辑的、过去的东西无关。胡适能同意我这种说法吗?现在,当我说,把禅适当的安置在某个历史角落,并不能穷尽它的意义时,我希望我的意思能够得到清楚的了解,因为禅绝不仅是历史。历史可以告诉我们许多禅与其他事物的关系,但那全都是「关于」禅,而不是我们每个人都生活着的禅本身。从一个方面来讲,禅是反偶像崇拜的、革命性的,这是胡适说得十分正确的,但我们必须坚持说,禅决不止于如此;禅仍旧站在这个框架之外。譬如说,禅的反偶像与革命性是由何而来?禅为什么显得喜欢用骂人的话,而这些骂人话常常是十分亵渎的?它为什么要使用非因袭性的东西,或使用「最亵渎的语言」?--甚至在似乎并非绝对需要时亦复如是?我们不能说禅的追随者们仅是意图破坏,故意要反对一切传统上约定俗成的东西。说禅是革命性的还不够;我们必须探究是什么原因使禅如此。那么,是什么原因使禅反偶像?革命性?不因循?「亵渎」?以及我说得非理性?禅不单是一种消极性的运动。在其中有着某种非常积极、肯定的东西。为了发现这种东西,我得自己做个历史家。禅确实是世界思想史中一个伟大的革命。它起源于中国,而且,就我看来,它不可能源起于任何其他地方。中国有许多值得骄傲之处。我这样说,并不是意指国粹心理而言,而是就世界的层面上,它对人类意识的发展之贡献而言。佛教在慧能(殁于七一三年)以前,仍旧带着高度的印度抽象思想色彩。确实,在这个方向上,中国人的成就是了不起的,而我认为诸如智(岂页)和法藏这样的佛教哲学家,身列世界上最伟大的思想家之中。无疑,他们是中国人的果实,但我们可以说他们的思想方式是由他们的印度先驱所激发,他们是马鸣大士、龙树尊者与世亲等人的直接法嗣。但就一种意义上说,使得中国人的心灵得以完全肯定其自身,而与印度心灵有所不同的,则是禅。禅不可能在任何其他土地和人民间生长出来,而且也只有在中国人的土地上得以如此繁茂。看看唐宋时期它在中国有何等广泛的影响。这在中国思想史中是一个十分值得注意的事。禅在中国人的德性、智性与精神上发挥如此大的力量,是什么原因呢?如果有一个民族可以用一个形容词来表明其特性的话,我要说中国人是脚踏实地的(practical)——杰出的脚踏实地;这与印度人的心智不同,因为印度人喜欢玄思,倾向于抽象、超世和非历史性的心智。当佛教僧侣初来中国,中国人反对他们的不工作以及独身状态。中国人想:如果这些和尚不工作,谁养他们?当然是那些不做和尚的人。俗人就必得为那些不工作的僧侣们工作了。如果和尚不结婚,谁来照顾他们祖先的精神遗产?印度人认为精神上的教师可以不必从事操劳工作,因此自然他们依赖世俗人供给他们衣食住。耕田、砍柴和洗碗是他们不屑为之的。在这种环境之下,禅不可能在印度产生,因为禅最典型的特点之一,就是禅师与弟子共同做一切操劳的工作,而在工作之际又做着高度形而上学的问答。然而,他们小心的避免应用抽象辞汇。为了要证明真理的遍在,他们应用身边的一切具体物件为题材。如果他们在摘茶叶,茶树就变成了他们谈话的题材。如果他们在行路,看到的鸟兽就变成了他们谈话的题材。鸟兽是直接取来做为他们活生生的问答之材料的。不仅有生的和无生的东西是他们问答的材料,它们的行动也是问答的适当材料。就禅师来说,生命本身以及它的一切状态,都是道之滔滔表现。因此,当禅师在编自己的草鞋,或粉刷墙壁,或读经,或饮茶时,和尚可以走过去向他发问。同样,当禅师看到他的弟子在割草、收麦、扛木头、舂米、推手推车等等时,他会走过去向他提出问题,逼迫他回答;这些问题表面上看起来单纯得很,实则充满了深沈的形而上学意义,或精神上的意义。赵州(20)不分和尚的地位高下,一律用茶水款待,就是一个最为有名的例子。当一个和尚来到时,他可能不意间向他提出问题,依照和尚的回答,对他做不同的接待。这可称之为禅的实际教育。

如果禅沿着智性的玄思路线发展,这种情况绝不会产生。但禅是以般若直观而动,而伴着一个绝对的现在;在这个绝对的现在中,工作进行着,生命生活着。禅的一切修习都随着这个绝对的现在进行。任何事物、任何工作的道德价值都是事后出现的,是工作完成之后的发展,是将它自工作者分离之后做研究所得的结果。价值是其次的,它并不是在进行时的工作本身。禅的日常生命即是去生活,而不是从外在去看它--因为后者不是实际的生活,却是疏离的生活。生活与工作之后才产生出语言字、观念、概念等等,而这些是禅所不感兴趣的。亵渎或圣洁,端庄或不端庄的问题,是抽象作用与疏离作用的结果。疑问一出,禅即已不在那里,而在万里之外了。禅师们是不会被习俗上禁止或不禁止等等无聊的讨论所阻挠的。他们的目的不是破坏偶像,而是他们的价值自动的发自他们的内在生活。我们这些在外的人所给予他们的判断,所关涉到的只是禅生活的痕迹,是生命早已撤走的尸体。如此,禅同生活保持着密切的接触。我并不是说印度心灵不是如此,而宁是说中国心灵更有土地意识,他们不喜欢同地面离得太高。中国人就这种意识而言是脚踏实地的,而禅深深融铸着这种精神。慧能从未停止过碓米和砍柴,而百丈(21)则是以这种工作原则来为禅堂立规矩的伟大天才。

5

胡适无疑是一个优秀的作家,也是一位机敏的思想家,但他的逻辑推论——禅的方法,或非理性主义,与「似乎的疯狂」,是由于经济的需要,以便从有力的保护者们得到支援--至少说也是不合逻辑的,并且不能为他的理性历史观增加什么力量。胡适虽然提到「这些新的处境以及或许其他许多」,他却没有确定指出这些「或许其他许多」是什么。或许,对于这「许多其他」处境的发生--因之逼迫着禅师们放弃「明白说」得老方法,而诉诸他们的「疯狂技巧」——之「历史背景」,胡适并没有时间做一番详细审察。但我们能够想像,这些禅师既能够真正认为无佛、无菩萨——或者,即使有,也不过是「诱拐无辜百姓堕入地狱的谋杀者」——却不能够免于向世俗权威寻求庇护么?在禅师寻求有权者的庇护与「发明」某些其他难解但又同样能激发思想的方法,以表达早期禅师们「明白说出的东西」之间,又有什么必然的关连?棒与喝难道比早期禅师们的「明白」更为难解吗?我不懂是什么原因使胡适认为「棒」与「喝」不如此「明白」,而却「像似疯狂」。就我看来,棒与喝就像说「无佛!」「不可执著于任何东西!」一样明白的。是的,如果说它们与后者有所不同,它们只是表达得更生动,更有效,比那所谓的「明白而不会错误的语言」等等更一针见血而已。这并没有什么「疯狂」的地方——不管是「似乎」或「不似乎」。事实上,它们是教导学生的最为明白的办法。发问者既然是佛,又去问佛是什么,岂不是蠢事?给发问者「三十棒」或一声诚心的「喝!」实际上是再有效、再直捷了当不过。虽然发问者本身以及使他来到禅师面前的原因有很大的重要性,但禅师用这种「似乎疯狂」的办法却是恰当得很。无需说,棒与喝并不总是代表同样的意义。它们有许多不同的用法,而要了解它们在不同的处境所代表的涵意,需有深沈的禅悟力。譬如说,临济就把「喝」分为四种。现在让我问一问,胡适所说的「早期的禅师们」是什么人?临济是明明白白说的,德山宣鉴也是如此,这是胡适自己承认的。而用棒用喝的却也是他们。从历史上说,他们的棒喝先驱是马祖,马祖连拳头都用。禅宗这种「疯狂」的法,可以说是始于马祖。与他同代的石头,对于禅也有杰出的悟力,却不似马祖这般「疯狂」,但禅之在中国盛行,——特别是在南方盛行,则是始自江西的马祖,湖南的石头。胡适的「早期禅师」必得是比马祖与石头犹早的人,而这意谓是神会与慧能、南岳怀让、青原行思等等。但胡适显然把临济、德山与马祖列在用明白的语言说禅的禅师之中。

胡适未能了解「不说破」的真意。「不说破」并不恰是不明白说。我希望他能够记得,般若直观的本性中有某种东西是智性化作用所把握不住的,它排斥一切所谓的明白说出。这并不是有意规避明白说出。由于般若直观越乎二分法的两边,因此它不肯委身于任何一边。我说禅越乎人类理解范围,其意义便是如此;理解一词我是意谓概念化作用。当我们把禅体验——或般若直观,这两者实在是一事——纳入概念化作用时,它即不再是禅体验;它变成了别的东西。「不说破」不是一种方法学上的办法;它是寓含在这体验本身之中的,连禅师们也无可如何。为了说明我的观点,我要引述两则问答。两则问答的主题都是古镜,但两者的意思看起来却正好相反。

一个和尚问:「古镜未磨,怎么说?」

禅师答道:「古镜。」

和尚:「磨过以后呢?」

禅师道:「古镜。」

当这个问题向另一个禅师提出时,他对第一句话的回答是「天地通明。」对第二句话的回答是:「灰黑。」古镜是最终的实在,是神,是心,与未分之整体。当它已磨,意谓分别,意谓神所创造的世界,万物滋生的宇宙。在第一个问答中,这古镜不论是磨或未磨,都保持同样。在第二个问答中,当它未磨、未分,它照亮整个宇宙,但当它已磨,它就丧失了古老的明亮,而被万物所掩遮了。我们可以说,第一则问答同第二则完全相反,或者,第一则忽视了分别,因之这是不合理的。我们还可以提出更多的问题,来探寻两者各自的意义,以及两者之间的关系。但「不说破」;要想满足我们的理解力,需要太冗长的讨论。当这些做完了,我们所由之开始的原始直观已经远逸而去;事实上,我们已不知道我们确实是在何处,因为论证之尘已经厚厚的盖满了我们全身。我们开始时所目标的「明白语言」现在把我们推入智力的迷宫中,没有给我们任何坚固的立足点;我们全都汽化了。朱熹是一位伟大的儒者--这毫无疑问。但他对于古镜没有般若直观。因此,关于「不说破」和刺绣的金针,他的意见是没有入辙的。在「不说破」和金针方面,并没有方法学的成份。关于不说破,我已「说破了也」。现在谈金针。金针并不是故意不让外边人看到。而是,即使你想拿给他,都做不到。这是我们每个人都得为他自己去获得的。它不是「莫渡」,而是「莫能渡」。因为我们每个人都具有这样一根金针,然而只有当我们在我们的无意识中寻见了它,它才是自己的。可以由一个人给予另一个人的,必不是那人原来自有的。香严的故事可以说明这一点(22)。香严智闲是沩山灵佑(七七一--八五三)的弟子。沩山看出香严对禅的慧根,有一次便问他:「我不问你从经卷册子中学得多少。我只问这个:你没有出胞胎、没有分辨事物之前,你本份事试道一句来。」这「一句」,不论我们如何努力,都是不能说破的;同时它也不是一个人可以传给另一个人的。禅要我们每个人用他自己的方式去抓住它,是从我们意识的深处去抓住它,甚至从心理学上与生物学上还不可能抓住之处抓住它。因此,它是超乎我们相对的理解力之范围的。我们如何能做到这一步呢?然而这却是沩山--一位好禅师--要求他弟子去做的。香严不知道如何回答。沈思了一刻之后,提出他的种种看法。但所有这些都被沩山打回来。于是他要求沩山给他正确的回答。沩山说:「我可以告诉你我的了解,但对你无益。」香严回到屋子中翻遍他所有的笔记,却找不到一句话可以为他做答的。心灰意冷「画饼不能充饥」,于是他把所有这些笔记都烧了。他决心与禅告别,因为他觉得这超乎他的能力。他离开沩山,住到一个庙里,那里有忠国师的坟墓。有一天,当他除草的时候,一块石头碰到竹子上,发出声音;这震醒了他无意识的意识,那是在他未生之前就已有的。他极为高兴,感谢沩山当时没有为他「说却」这「一句」。那时他作了一首诗偈,其中开首两句为:一击忘我知;更不假修治。沩山之所以没有为香严「说却」那「一句」,并不是因为他想用什么特别的办法教育他的弟子。因为,即使他想为他心爱的弟子做点什么,他也无能为力。如果他告诉他,不论他怎么说,他所说得仍旧是他自己的,而不是别人的。知识可以传递,因为它是人类社会的公共财产,但禅却不能同样传递。就这方面来说,禅是绝对个人的。还有一件事是我想要说的,我希望这能帮助读者更了解胡适对禅宗的观念。胡适在对禅宗的历史研究中,必然注意到禅几乎与印度佛教中的「禅那」(dhyana)没有任何关系,尽管禅这个字是从梵文的「禅那」这个字衍译过来的。六祖慧能以,静观,或沈思或默想,已经不再能用以表示禅的意义。我已说过,是由于慧能命性的运动,才使禅有了这种改变。慧能带给中国佛教的福音是般若与禅那的同一。神会在宣扬这个题旨方面,是最有表现力的。他比马祖、石头等人,在对禅的了解上更为智性,也就是由于这个原因,他的宗派未能抓住中国的人心。中国人的心智不倾向于智性或形而上学,而禅是中国本土心智的产物,它厌恶这种智性的风格。临济禅更为适合禅的精神,与中国人的落实性格甚为相合,它是直指目标的。不论怎么说,般若与禅那的同一——这是禅的本质--已经由神会用相当明白的方式说出来,这是我们在前面已经提过的。在慧能之前,禅那与般若的关系,并没有如此引起中国人的注意。印度人的心灵自然倾向于强调禅那,甚于般若,而中国的佛教徒们就追随着印度先驱,对这个问题未加十分留意;但当慧能出来,他立即看出般若才是学佛最根本的因素;只要仍旧以牺牲般若来实践禅那,则真正的中心就易被忽略。再者,禅那已经同天台宗的宗旨samatha(vipasyana(观)混淆在一起。我不认为慧能对这些事情有历史上的认识;他只是要表达出他的般若直观而已。当神秀与他的追随者们大声疾呼的反抗慧能的运动时(慧能的运动以神会为首),这件事便更受到了人们的重视。到现在为止,许多佛教学者仍旧把中国禅混同为印度佛教的禅那之实践。本来还有好些话是我想在此处说的,但它们要等下一次机会再讨论。我但愿前面的一些话已经足够驱散胡适对禅本身--除却它的历史背景之外--所有的误解。

(1) 参看The Dhammapada(《法句经》》三七二行。

(2) 在我的《禅思想史研究》第三集中,讨论到这个问题。此书用日文写成,仍未出版。

(3) 敦煌出土《荷泽神会禅师语录》;铃木真太郎,公田连太郎校订,三一──三二页。

(4) 见《传灯录》,卷二十八。《江西马祖道一禅师语录》。

(5) 同前,卷十,长沙景岑。

(6) 物如(中文“只么”,梵文为tathata)的观念,我认为是一切宗教体验的基础;这个观念读者可参考圣经出埃及记四章十四节,那时神向摩西显示,说“我是我是者”;另可参看jacques Maritain的《形而上学》(A Preface to Metaphysics),九三页,作者在此处谓“同一原理”为“是即是”(being is being存在即存在)。在History of Philosophy Eastern and Western(Allen and Unwin, 1952)中所录的拙着《论日本思想》(卷一,五九七页起),也对物如的问题做过阐明。

(7) "thus"的原文是”只么“。这两个字同”任运“连在一起就是这首诗偈的精髓。”任运“此处译为"as the wheel turns"或"as the wind blows",其意义和命定论毫无关系。“任运”常常和“腾腾”连在一起。这一句“任运腾腾”充满了意义,只是要用少数几个字让英文读者有一个概念是极为困难的。简言之,这是“让你的意旨得行”,而却不伴随:“神啊,神啊,你为什么遗弃我?”“腾腾”几乎是欢欣喜悦的满处跑,至少它代表着一种完全宽松的心灵,没有恐惧,没有焦虑,没有忧愁。

(8) 《传灯录》,卷八,米岭和尚。

(9) 同前,利山和尚。

(10)见Essays in East-West Philosophy: An Attempt at World Philosophical Synthesis (Charles A Moore ed. Honolulu: University of Hawaii Press, 1951)一七──四八页,我对这个题目文章。(英编者注:即是本书前面一篇文章。)

(11)为了避免读者任何可能的误会,我要附加几句:这一种体验以其为感受而言,是完全私有的,但同时其中却有着一种普遍性,它同时是不可分享的又是可分享的。它就其本身而言并没有什么不可解的地方,但一旦要表达,却变得不可解。

(12)参看《法句经》P.153-4, 179行。

(13)《传灯录》卷十四,石头希迁大师。

(14)《传灯录》卷五,青原行思(七四○年殁)。

(15)《传灯录》,卷十四,大颠和尚。

(16)《传灯录》,卷十四,道吾圆智。

(17)同前。

(18)《传灯录》,卷十四,云岩昙(日成)。

(19)Meister Eckhart: Amodern Translation. Raymon Bernard Blakney (New York and London: Harper & Brothers. 1941), p. 214.

(20)《传灯录》,卷十,赵州从(言念)。

(21)《传灯录》,卷六,百丈怀海。

(22)《传灯录》,卷十一,香严智闲。

——————————————————————————

铃木大拙(D.T.Suzuki 1870~1966)日本著名禅宗研究者与思想家。曾任东京帝国大学讲师、大谷大学教授、美国哥伦比亚大学客座教授等职。在镰仓圆觉寺从著名禅师今洪北川开始学禅,曾从事佛教典籍的英译和西方哲学、神学著作的日译,熟悉西方近代哲学、心理学等方面的成就。多次到美国和欧洲各国教学、演讲。晚年赴中国进行佛教实地考察。