▲ 泰特现代美术馆“安迪·沃霍尔”展览现场© Tate photography, Andrew Dunkley

“如果你想了解真正的安迪·沃霍尔,只需看看的我绘画、电影和我的外表,没有什么东西隐藏其后。”安迪·沃霍尔曾说。作为二十世纪晚期最受瞩目的艺术家之一,沃霍尔的个人生活和艺术创作一直以来被不断的重新诠释。3月12日,为期6个月的沃霍尔艺术生涯回顾展于伦敦泰特现代美术馆(Tate Modern)开幕。这是该美术馆近20年来首个安迪·沃霍尔个展。

《金融时报》评论员杰基·伍尔施莱格(Jackie Wullschläger)称这是欧洲有史以来举办的最具传记性质、高度私人化的沃霍尔回顾展,给观者提供了一个人性化的视角去探视一个“既成功又失败的艺术家”,而非“神话创造者”。艺评家艾德里安·西勒(Adrian Searle)认为,这才是“2020年的我们所需要的沃霍尔”。

▲ 上:泰特现代美术馆“安迪·沃霍尔”展览现场沃霍尔的假发© Tate photography, Andrew Dunkley

下:安迪·沃霍尔,《自画像》,1986年© 2020 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by DACS, London.

展览的12个展厅内囊括了诸多沃霍尔的代表作,如《绿色可口可乐瓶》(Green Coca-Cola Bottles,1962)、《试镜》(Screen Tests)系列(1964-1066)以及巨幅作品《六十幅最后的晚餐》(Sixty Last Suppers,1986)等。围绕着沃霍尔传记中反复出现的关于欲望、身份和信仰的主题,策展团队用百余件作品考察了他来自家庭环境与性取向的焦虑,以及宗教与死亡带给他的希望和恐惧。与此同时,展览还呈现出艺术家当时所处的文化和政治环境激变,旨在阐明沃霍尔的个人经历如何塑造了他对20世纪文化的独特理解。

▲ 上:安迪·沃霍尔,《绿色可口可乐瓶》,1962,Whitney Museum of American Art, New York © 2020 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by DACS, London.

下:泰特现代美术馆“安迪·沃霍尔”展览现场© Tate photography, Andrew Dunkley

“沃霍拉?”“沃霍尔!”

展览从沃霍尔的家庭物件和相片开始,泰特现代美术馆以此强调沃霍尔二代移民的身份。一张1921年沃霍尔母亲茱莉亚入境美国的证件,一套沃霍尔年轻时与母亲一同创作具有民俗艺术风格的系列作品《金书》(A Gold Book)拉开展览序幕。沃霍尔的父母来自前捷克斯洛伐克的卢森尼亚,到美国7年后,沃霍尔在匹斯堡出生,他在虔诚的拜占廷天主教徒家庭中成长。

▲ 安迪·沃霍尔,《男孩与画》,1955-57,ARTIST ROOMS Tate and National Galleries of Scotland © 2020 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by DACS, London.

1949年,21岁的沃霍尔前往纽约成为了一名商业插画师。希望被认作严肃艺术家的沃霍尔,在50年代举办了自己的首场个展,展示了若干年轻男性的线描肖像画,在抽象表现主义的潮流中显得格格不入。后来纽约画廊的新艺术浪潮给他带来了启发,使得他在1960年开始创作结合广告图像和表现性绘画的手绘作品,这一形式后来迅速让位于更为简洁的图像风格,即波普艺术(Pop Art)。正是在这个转型期,沃霍尔为自己改了名,去掉了出生名“沃霍拉”中凸显其东欧移民身份的“拉”音节。

▲ 沃霍尔与金宝汤罐头,图片来源:Giphy

在大众消费品爆发式增长的年代成长,沃霍尔吃了数不清的加盐番茄汤罐头,他作品中出现金宝汤罐头(Campbell’s Soup Cans)等消费品形象正是根植于他对新兴消费文化的理解和经验——贩卖经济和社会进步的梦想。他曾说:“一杯可乐就是一杯可乐,无论多少钱也买不来比街角那个家伙喝的更好的可乐。所有可乐都一样,所有可乐都很好。伊丽莎白·泰勒知道,美国总统知道,老百姓也知道,你也知道。”

▲ 金宝汤罐头,图片来源:Giphy

《金融时报》评论员杰基·伍尔施莱格评价沃霍尔的波普作品:“概念艺术从未变得如此有趣,也许是因为它从来没有被对大众心理敏感的工人阶级男孩创造出来过。沃霍尔连接了杜尚式的智识颠覆与达米安·赫斯特式的流行吸引力,他也连接了拜占庭与YouTube。”

▲ 安迪·沃霍尔,《梦露双联画》,1962,Tate,© 2020 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by DACS, London.

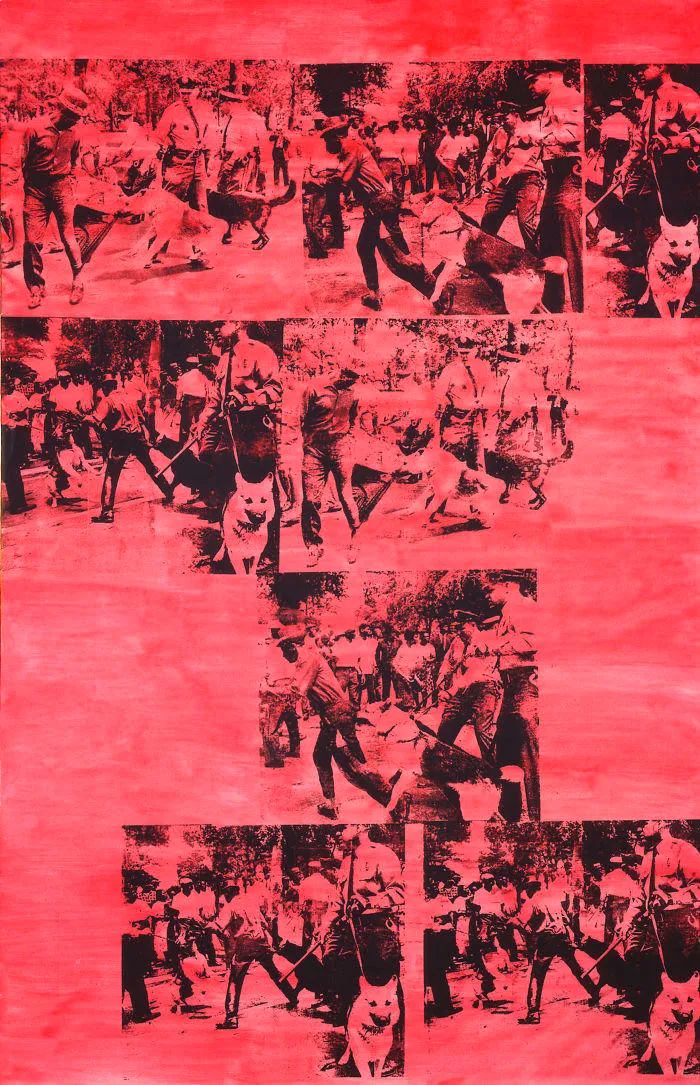

为了加速图像复制的过程,沃霍尔在1962年开创性地将商业大批量印刷的方法——丝网印刷术用在创作中,而报刊杂志上展现创伤性场景的照片则成为了他创作的新材料。在印刷过程中,手的压力可以调整颜料的分布,沃霍尔偏爱受压不均,让画面或是过度饱或是上色不足,从而起到一种图像破坏的效果。这种手法在《死亡和灾难》(Death and Disaster,1963)系列作品中得以运用,使得那些新闻图片中所蕴含的情感既被强调又被弱化。还有一些丝网印刷作品则与更广泛的社会斗争联系到一起,比如描绘和平的民权运动人士遭到警察袭击的《粉色种族暴动》(Pink Race Riot),这些作品迫使参观者去观察周围的世界。

▲ 安迪·沃霍尔,《粉色种族暴动》,1964 © 2020 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by DACS, London.

沃霍尔说,创造波普艺术就像“运作一台机器”,因为整个过程往往是机械化的。他认为“每个人都应该成为一个机器”,因为机器之间不会有歧视。如果我们都变成了机器,那么“人人都会相互喜欢”,无论你是什么性别。沃霍尔对待艺术主题,对待人以及人际关系都持有开放和流动的态度,反映出社会文化的变革。

▲ 泰特现代美术馆“安迪·沃霍尔”展览现场© Tate photography, Andrew Dunkley

三位策展人中的两位,泰特国际艺术收藏部总监格里格·穆尔(Gregor Muir)与科隆路德维希美术馆(Museum Ludwig, Cologne)总监耶尔马兹·兹维(Yilmaz Dziewior)基于本次展览出版了《安迪·沃霍尔》(Andy Warhol),他们在导引中写道:“作为一个地下艺术之星,安迪·沃霍尔有无限的雄心去突破绘画、雕塑和电影的传统界限,成为20世纪50年代对美国盛行的抽象表现主义之风的解毒剂。”

拥抱“酷儿”的坎普大师

《卫报》的艺术评论员劳拉·坤宁(Laura Cumming)指出,本次展览的叙事围绕着沃霍尔“酷儿身份”的演变进行。身处同性恋不合法的环境,身为纽约酷儿社群中的一员,沃霍尔拥护纽约酷儿社群中的设计师、诗人、舞者和艺术家。

▲ 安迪·沃霍尔,《沉睡》,1963,图片来源:MoMA

在他艺术生涯的早期,沃霍尔从亲密关系出发进行创作,并创新观看世界的新方式。2号展厅即呈现了沃霍尔与同性恋人、诗人约翰·乔尔诺(John Giorno)合作的第一部艺术影片《沉睡》(Sleep)。在1963年夏秋之交的几个夜晚,艺术家用16mm电影胶片摄录了乔尔诺22个裸睡时的特写镜头。坤宁描述这位在黑暗中赤身裸体的沉睡者“好像文艺复兴绘画中死去的基督”。

▲ 安迪·沃霍尔,《沉睡》,1963,图片来源:MoMA

沃霍尔为这部影片拍摄了50卷胶卷,每卷只有三分钟,而最终成片则是由多个镜头重复组成,长达5个多小时。它们被慢速放映,营造出一种梦境之感。通过记录一个没有戏剧叙事的单一动作,沃霍尔将电影转变成一个可以挂在墙上观赏的绘画作品。乔尔诺称沃霍尔“把影片《沉睡》变成了一幅抽象画:一个展示光影变化的男性躯体”,从而消解了艺术世界对同性恋的恐惧。

▲ 安迪·沃霍尔,《女士们先生们》,1974年,图片来源:Guardian

9号展厅内的《女士们先生们》(Ladies and Gentlemen)是此次展览的重磅系列作品。该系列是沃霍尔在1975年为美国一些非裔和拉丁裔跨性别女性和变装皇后们创作的250幅系列肖像。策展人格里格·穆尔称,在储藏室被发现的《女士们先生们》是一个家族的私人收藏。本次大展是该藏家近30年来首次外借其中的25件作品用于展览,也是该系列在英国最重大的一次展示。

▲ 安迪·沃霍尔,《女士们先生们》(Wilhelmina Ross),1975 © 2020 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by DACS, London.

1974年,被称作“Warhol Superstar”的变性女郎Candy Darling因病早逝,进一步激发公众对性别流动性的讨论,而有色人种的跨性别者可能会面临着来自酷儿群体内外的极端偏见、虐待和暴力。在这个环境下,意大利画商卢西亚诺·安塞尔莫(Luciano Anselmo)委托沃霍尔描绘一些“滑稽”的变装皇后形象。沃霍尔当时的摄影助手鲍勃·科拉切洛(Bob Colacello)在时代广场附近的跨性别人群聚集地Gilded Grape酒吧为沃霍尔找到了14位模特,并给每位模特支付50美元的酬金。

▲ 安迪·沃霍尔,《女士们先生们》(Alphanso Panell),1975 © 2020 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by DACS, London.

艺术家首先用宝丽来拍立得为这些模特拍摄了五百多张照片,再将图像放大并转移到丝网上制版。在将涂料通过丝网刮印在画布的过程中,沃霍尔巧妙地运用他富有表现力的笔触和手指画法来探索丝网层和图像背景之间的关系,使得作品脱离了创作的初衷而转向对这些模特在表演、魅力和个性上的探索。策展人之一费奥坦·莫兰(Fiontán Moran)在图录里对这些作品评价道:“当同一图案被多种颜料套色印刷后,静态的照片仿佛被激活了,传达出一种类似于变装舞会(盛行于上世纪八十年代的纽约)的华丽感,而正是这种表现方式为当时的多元性别表达提供了安全的空间。”

▲ 安迪·沃霍尔,《女士们先生们》(Helen, Henry Morales),1975 © 2020 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by DACS, London.

在过去40余年的时间里,这些肖像画都以无名的状态存在着。不过据纽约安迪·沃霍尔基金会(Andy Warhol Foundation)2018年的一项最新研究,该系列画作中的14位主角中已有13位被确认了身份。于是在泰特现代美术馆展出的作品中,有7件终于能够拥有姓名,其中包括知名表演家和活动家“不在乎女士”玛莎·约翰逊(Marsha ‘Pay it no mind’ Johnson)——1969年同性恋解放运动“石墙起义”的领袖人物之一。

真实人生:死亡与信仰

1968年6月3日,激进女性主义作家瓦莱丽·索拉纳斯(Valerie Solanas)以“沃霍尔控制了她的生活”为由,来到沃霍尔的“工厂”(Factory,沃霍尔的实验艺术工作室和社交空间)朝他连射三枪,最后一枪击中了沃霍尔,严重损害了他的内脏器官。被紧急送往医院的沃霍尔在临床诊断中被宣布死亡,但医生还是竭尽所能将他救了回来。索拉纳斯也曾短暂地加入过“工厂”,她出演过沃霍尔1967年的电影《我,一个男人》(I, A Man),还将她自己写作的剧本《Up Your Ass》交给沃霍尔请他改编。但剧本随后遗失,索拉纳斯就此曾向警察指控沃霍尔窃取了自己的创意。

▲ 泰特现代美术馆“安迪·沃霍尔”展览现场© Tate photography, Andrew Dunkley

枪击事件使大众对沃霍尔的生活方式进行了更多审视,对沃霍尔的身心健康也造成了终生的影响:他的饮食出现困难,每天被迫穿着手术束衣,在陌生人面前表现得很紧张。他甚至哀叹:“自从被枪击后我就失去了创造力”。此后,沃霍尔不再将“工厂”对外开放,并重返大型绘画项目的实践。

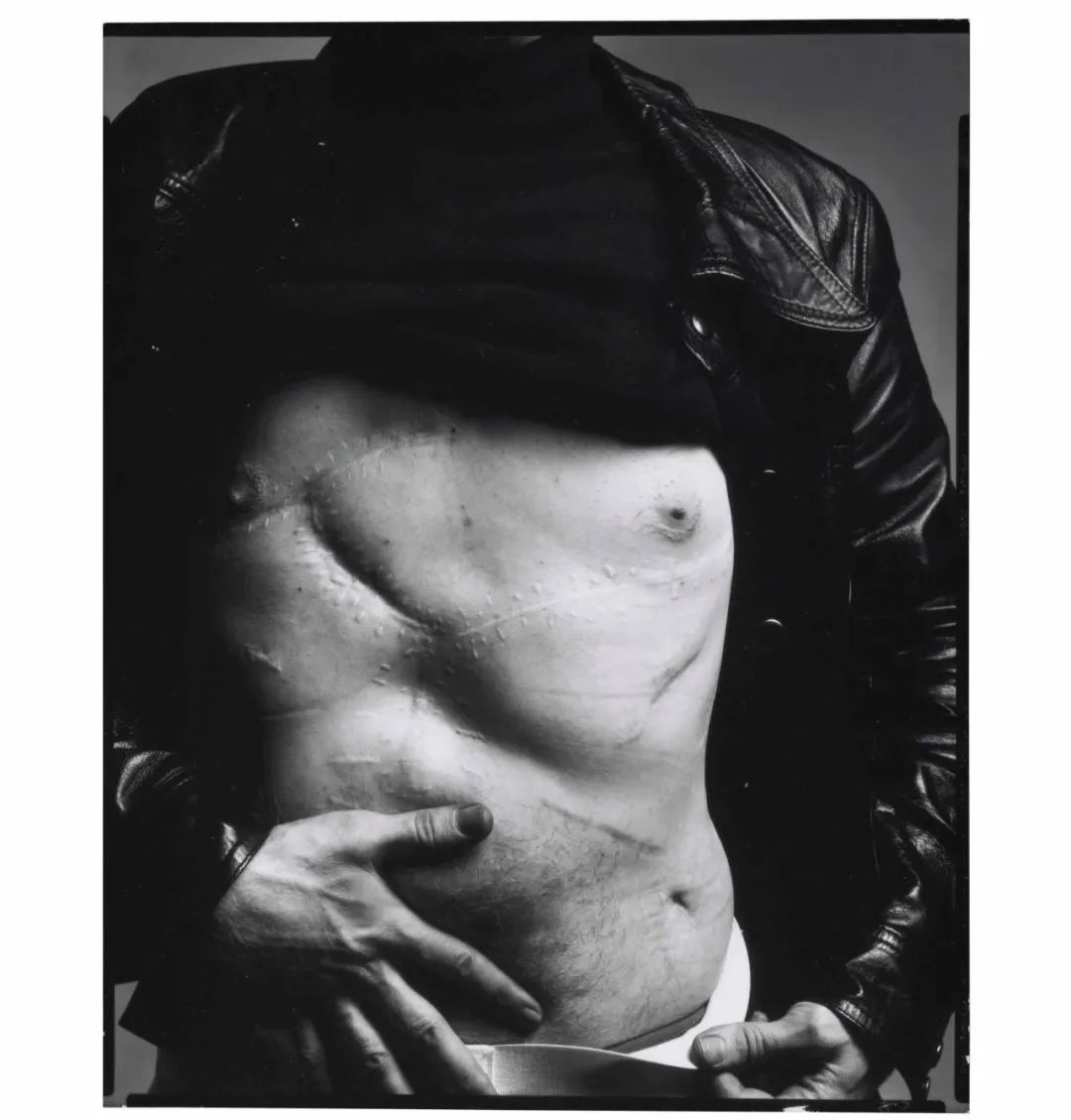

尽管此次事故为他带来了创伤,沃霍尔还是同意向摄影师理查德·阿威顿(Richard Avedon)展示自己受伤的身体,正如第7展厅所展出那些照片一样。沃霍尔将自己被缝合的胸腔比作伊夫·圣罗兰(Yves Saint Laurent)设计的礼服,这时的他比以往任何时候都要纯粹。

▲ 阿威顿镜头中的沃霍尔,1969 © Richard Avedon. The Richard Avedon Foundation

沃霍尔曾在采访中说道:“我创作的一切都与死亡有关。”他对于死亡的关注在其遭到枪击并与死神搏斗后显得更加强烈,并且更多地与他的宗教信仰融合起来。

沃霍尔创作中的宗教特征,部分是他儿时的成长环境造成的。母亲茱莉亚·沃霍拉(Julia Warhola)强烈的宗教信念以及当地社区浓厚的宗教氛围深刻影响了幼年的沃霍尔。这一点可以在金色的圆形画《玛丽莲·梦露》(Marilyn 1962)中看出来,沃霍尔利用拜占庭鲁塞尼天主教式的肖像风格,让这位电影明星摇身一变,成了一位现代圣徒。

▲ 泰特现代美术馆“安迪·沃霍尔”展览现场© Tate photography, Andrew Dunkley

80年代的美国笼罩在艾滋病的阴影之中,沃霍尔生前的最后一位爱人Jon Gould就在1986年死于艾滋病相关疾病。这件宽约10米的大尺寸作品《六十幅最后的晚餐》(Sixty Last Suppers)就是沃霍尔对此的回应。泰特现代美术馆的第12号展厅呈现了这件作品的英国首秀。它以6乘10的排列方式呈现了60幅丝网印刷图像,每一张都是列奥纳多·达·芬奇的壁画《最后的晚餐》的黑白复制品,描绘了耶稣在受难前与他的门徒们共进最后一餐的场景。

▲ 安迪·沃霍尔,《六十幅最后的晚餐》(局部),1986 © 2020 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by DACS, London.

不同于他的大多数作品,沃霍尔的“最后的晚餐”着重对群像的表现,而对人们集体场面的重复则增加了该作品的象征意义,传达了艺术家对信仰、死亡、永生和来世的思考。《六十幅最后的晚餐》诞生不久后,沃霍尔就在胆囊手术的恢复期去世。

▲ 泰特现代美术馆“安迪·沃霍尔”展览现场© Tate photography, Andrew Dunkley

彩色的骷髅、灾难现场的新闻图片、60张重复的黑白宗教波普画,揭示出沃霍尔对艺术看似冷漠的态度可能是源自于其内心根深蒂固的恐惧和信仰。

《卫报》认为泰特现代美术馆的安迪·沃霍尔展强调传记性的策展思路似乎更适合对其所知不多的新观众,展览各部分用力较为平均,“有一种匆忙翻阅名作以重温故事的感觉”,因此经验丰富的评论员Laura Cumming为展览评了3星(5星制)。(撰文/杜竞草,编辑/童亚琦)

安迪·沃霍尔

英国泰特现代美术馆

展至9月6日

*若无特殊标注,本文图片来自泰特现代美术馆

在这些书籍中重温Andy Warhol与他的时代

▲ 《America》

安迪·沃霍尔曾随身带着一台相机,《America》精选了他1975至1985的十年间非凡的摄影作品,以及他所写文字,表现美国社会奇异的美丽和惊人的矛盾。在沃霍尔拍下的摔跤手、政治家、美丽的富人和被剥夺权利的穷人的照片中,也有麦当娜、基思·哈林等著名的人物的身影,而他写的则是他所爱的国家,是1968年被枪杀时他多么希望自己死去,是商业主义、名利和美貌。

▲ 《Andy Warhol Screen Tests》

20世纪60年代中期,安迪·沃霍尔在其创作能力的巅峰时期制作了数百个3分钟的电影短片,被称为“荧幕测试”(Screen Tests),这些短片为当时的前卫艺术圈留下了宝贵的记录。参与的人包括伊迪·塞奇威克、鲍勃·迪伦、萨尔瓦多·达利和苏珊·桑塔格等20世纪的文化偶像。作者Callie Angell对“银幕测试”对象及他们与沃霍尔的关系进行了长达13年的原创研究,对这位波普艺术大师的工作方法进行了前所未有的审视,并对他丰富多彩的社会和职业生活进行了独特的记录。

▲ 《Andy Warhol: Polaroids》

安迪·沃霍尔自1950年代末到1987年去世一直使用宝丽来相机,收集了大量朋友、恋人、赞助人、名人、名不见经传的人物、时尚人士和自己的即时照片。这本与安迪·沃霍尔基金会(Andy Warhol Foundation)合作的书中,收录了数百张这样的即时照片,其中包括米克·贾格尔、阿尔弗雷德·希区柯克、杰克·尼科尔森、伊夫·圣洛朗、贝利、黛比·哈利等名人的肖像,许多此前从未公开过。宝丽来常常是原始的和即兴的,它记录了沃霍尔的时代,就像Instagram捕捉了我们自己的时代。

▲ 《Warhol’s Queens》

《Warhol’s Queens》中既有安迪·沃霍尔为皇室女性所拍的肖像也有变装皇后们的肖像。对沃霍尔来说,他镜头中这些真假皇后都是理想化女性气质的缩影,她们毕生致力于向公众展示一种无法抵达的闪亮华丽,公众也对她们进行密切的观察。影像资料加上深入的学术论文,本书是沃霍尔肖像和坎普文化迷们必不可少的参考。

▲ 《Factory: Andy Warhol》

本书作者斯蒂芬·肖尔17岁时开始出现在安迪·沃霍尔曼哈顿的传奇工作室“工厂”中。从1965年到1967年,肖尔几乎每天都在那儿,拍摄各种人物的照片,从音乐家到演员、艺术家到作家,拍摄对象当然也包括沃霍尔本人。这本书精选了肖尔拍摄的照片,提供了内部人士对那一段非凡时刻和那个场所的观察。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。