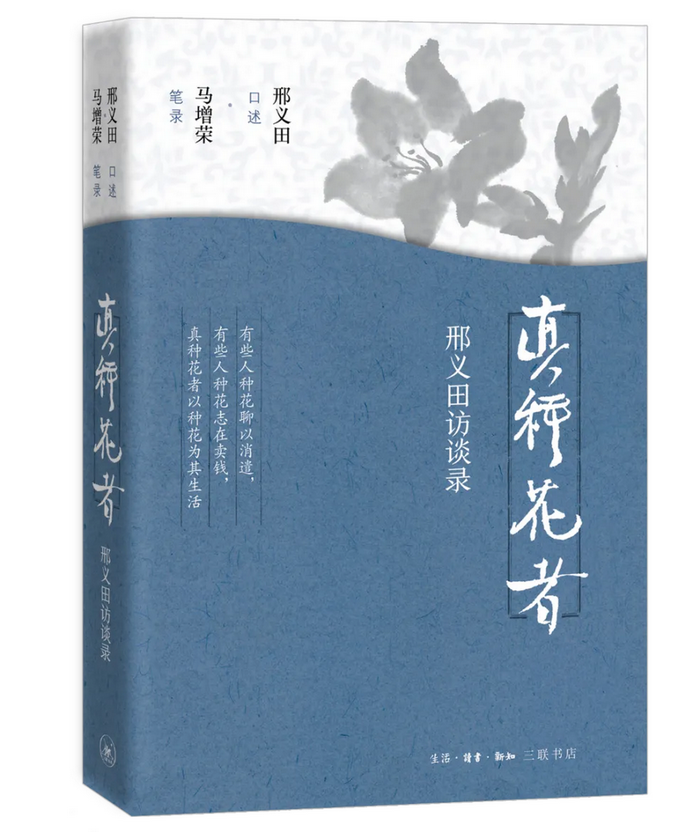

书 名:《真种花者:邢义田访谈录》

作 者:邢义田/口述、马增荣/笔录

ISBN :978-7-108-07802-5

定 价:98.00 元

页 数:304

出版社:生活·读书·新知三联书店

内容简介

本书是“中研院”院士、秦汉史大家邢义田先生的访谈录,内容包括他的家庭、求学及师友杂忆,学术研究之路,以及他对新时代治学思想、人文知识等挑战的看法。人文社科类的读者都会有兴趣。不仅可加深读者对其学术作品的理解,还可看作史语所那代学人生活、学习经历的缩影。

书名“真种花者”取自周作人语:“有些人种花聊以消遣,有些人种花志在卖钱,真种花者以种花为其生活——而花亦未尝不美,未尝于人无益。”邢先生随兴求做学问的快乐,不为卖钱名利,学问只作“为己之学”。

作者简介

邢义田,1947年生,美国夏威夷大学历史学博士,“中央研究院”历史语言研究所特聘研究员、院士。主要研究领域为秦汉史、罗马史、出土简牍和图像学等。著有《秦汉史论稿》《古罗马的荣光 —罗马史资料选译》《天下一家:皇帝、官僚与社会》《治国安邦:法制、行政与军事》《地不爱宝:汉代的简牍》《画为心声:画像石、画像砖与壁画》《立体的历史:从图像看古代中国与域外文化》《画外之意:汉代孔子见老子画像研究》《今尘集:秦汉时代的简牍、画像与文化流播》《Google地球与秦汉长城》等。与史语所简牍整理小组合作,以红外扫描技术整理居延汉简,出版《居延汉简》(壹—肆)。

马增荣,1983年生,美国加州大学圣塔芭芭拉分校历史学博士,香港理工大学中国历史及文化学系助理教授。专攻秦汉史及出土文献,学术论文见于《“中央研究院”历史语言研究所集刊》、T’oung Pao、Asia Major和Early China等期刊。

全书目录

第一章 家庭、求学和师友杂忆

从艺术少年到历史系学生

台大岁月

走出中国

夏威夷大学

史语所三十五载

第二章 “为己之学”:我的学术研究

整体历史

传统中国的“变”与“不变”

古代社会的“上层”与“下层”

中国社会的“封建化”

儒家地位的反思

士大夫以外:工匠与刀笔吏

读写能力与经济生活

对帝国的想象

比较史学

出土简牍

不同性质的简牍与存灭

图像看史

分寸的拿捏

材料与方法

真种花者

“细读”的艺术

第三章 新时代的挑战与回应

出土材料的挑战

传世文献的地位

谈文字训练

给年轻人的话

附录一 变与不变 —一个史语所历史学徒的省思

附录二 此情可待成追忆:敬悼傅师秀实

附录三 新工具与新史学:用 Google地球探索秦汉长城

后记一(邢义田)

后记二(马增荣)

精彩选读

史语所三十五载

马:您在夏威夷大学五年,毕业后是先回政治大学工作吗?什么时候开始到史语所工作?

邢:是的,因为政治大学保留了我的职位,我心存感谢,也有义务回政大。工作了两年, 1982年到史语所,直到2017年七十岁退休为止。

马:一共是三十五年的时间!我们都知道史语所是中文世界里一个从事学术研究最好的地方。可以请您说一下史语所的特点吗?

邢:史语所的环境,就研究工作来说,条件很好。第一,我们的图书馆非常好;第二,没有人分派或指定研究任务,自己想研究什么就研究什么;第三,所中同行多,可随时有很多可切磋和讨教的良师益友。此外,如果有需要,可以提研究计划申请额外的经费,一般就是申请科学委员会或“中央研究院”的额外经费。通常只要认真执行又有成果,申请计划基本上都能获得支持。史语所的研究人员一般来说规规矩矩,据我所知多数申请案都能获准,只有少数例外。

马:除了环境之外,史语所对您还有什么影响呢?

邢:我们这里有很多的会议和演讲,很多访问学者来做研究,交流的机会很多。我们也可以申请经费到别的地方,考察、访问或参加会议,十分自由。

马:您刚从美国回来的时候,劳榦先生(1907—2003)还在史语所吗?

邢:我进史语所的时候,劳榦先生早已去美国了。幸运的是,我进所之后不久,劳先生和严耕望先生(1916—1996)先后回台湾,在史语所各待了一年并在台大开课。这太好了!杜先生和我有一段时间,每逢劳先生开课,就陪着劳先生到台大上课,然后再陪劳先生回史语所。(笑)因此,我们有机会上到劳先生的课。我现在还留着劳先生 “秦汉史 ”课的笔记,第一讲是讲汉代的内朝与外朝(图1)。后来,严耕望先生从香港来台,也在台大开课,我又去听他的课。算是运气好吧!(笑)

马:您从他们两位身上分别学到什么?

邢:两位前辈风格很不一样。严耕望先生是一位非常严谨的学者。他上课的内容就跟他写出来的论文一样,条理分明,言必有据。严先生把他上课要讲的相关史料,一条一条抄出来,复印后,派发给大家。我到现在还保留着严耕望先生手抄的讲义(图2.1-2)。

他依讲义逐条讲解,解读一条史料可以帮助了解下一条,全部史料讲完,结论就 “逼”出来了,手法颇似陈寅恪。我们可以看到他的论证过程、逻辑和论点。这应该是前辈先生们传统的做法,非常实在。严先生那年回台,是为撰写中的《唐代交通图考》做最后整理并请人协助绘制书中的地图,一本一本地出版。因此,我们有机会看到严先生怎样准备材料上课和出版(图3)。

劳先生呢?劳先生不是。劳先生上课完全不看资料。他的课凭记忆和才气,想到哪儿说到哪儿,有点天马行空。(笑)听劳先生的课,跟听严先生的课,感觉完全不一样。严先生说话安徽桐城口音很重,很多台湾同学感觉很难听懂,但幸好有讲义在手边。劳先生说话,山西口音没那么重,较好懂,但没讲义。学生最好要先读过劳先生的著作,做些准备。因为他讲的都装在脑袋中,所说有很多是他在论文中提过的,如第一讲“内朝与外朝”就是他的名作。如果不先读,就不易把握他讲的哪些是文中所无的延伸发挥,或较精彩的地方。

劳先生回史语所是为出版他的《汉晋西陲木简新考》。因为陪他上课,注意到他在研究室有很多抄资料的纸片,一叠一叠用回纹针夹着。有一回我向他请教汉代“故事”的问题,他慷慨地让我影印了几页他手抄的纸片(图5.1-2)。这可以从一个侧面看到劳先生准备写论文的方法。劳先生抄纸片,做读书札记,这些纸片应该都有他所理解的顺序,他就根据这些材料写成论文。用电脑之前,我们在史语所做研究,也都是用卡片抄资料,方法基本没什么不同。有一次上完课,杜先生和我陪他回史语所,劳先生一时高兴,在研究室特为杜先生和我挥毫写赠他自己的五言绝句,相当珍贵。我也曾利用他在台期间做过一次录音访问,发表了部分内容。

马:您跟劳先生曾交流过研究汉简的经验吗?

邢:当然有。不是交流,完全是跟着学。他是最早最重要的权威啊!怎能放过机会?他出版《汉晋西陲木简新考》时,我刚进史语所不久,开始学习汉简。他这本书,我曾和史语所同事何大安先生从第一页校订到最后一页。后来劳先生回美国,我在写居延汉简运美与返台以及整理史语所藏汉画像拓片的过程里,和劳先生通信很多,厘清不少问题,明白他在傅斯年手下曾经手的一些事。

马:校订对您来说就是一个学习的机会。

邢:就是学习啊!我们就像做助手,需要仔细地读他写的东西,然后跟原简比对;通过“细读”,就知道他的思考逻辑和论点是怎样建立的。然后,说实在话,才发现书中的问题。(笑)这点非常重要。

马:可以请您再谈谈跟史语所其他同事的交往吗?

邢:那时史语所研究秦汉史的同人不少,我与萧璠、廖伯源、刘增贵和蒲慕州都时常切磋,又有各种专题研究室,经常邀外来学者演讲或开会,交往的学者不限于所内。譬如说我负责文物图像研究室的活动。您听说过文物图像研究室吗?

马:听说过。你们还建立了一个很有用的“简帛金石资料库”,很多人使用。你们应该是比较早做那种资料库的吧?我还记得刘增贵先生在九十年代写过一篇文章,讲电脑在历史研究中的应用。

邢:对!刘增贵先生(图6)是史语所最早学会电脑语言,能够自己写程式的研究人员。

他以自写的程式运用在历史研究上,“简帛金石资料库”是他的代表作,也是最早公诸学界、可以任意检索的简帛金石资料库。这个资料库到现在大家都觉得很方便好用。很可惜,后来有很长一段时间缺乏经费去维持和扩充。现在刘欣宁正在增补改建资料库,增强资料库的功能,简影和释文能相互检索或逐字呈现原简字形,并检索不同简牍上相同的字。“简帛金石资料库”是文物图像研究室统筹下和居延汉简整理工作相关的一部分,文图室还有由颜娟英主持的唐代佛教拓片整理工作、由蒲慕州主持的汉代墓葬资料库、由林素清主持的汉镜铭文资料库。此外,在四五年间文图室举办了近五十场演讲(图7.1-3),和其他专题研究室一起推动了史语所和海内外学界的交流。

马:您在史语所与秦汉史以外的同事也有交往吗?

邢:有啊!这是史语所非常好的地方!我们每两个礼拜,会有一个讲论会,所里的同人都会参加。研究人员要轮流做报告,大家一起讨论。我觉得这个传统非常好。

马:能与不同专业的人一起讨论很重要。像我们做秦汉史,常常把很多问题视为理所当然。

邢:这跟参加某个简牍研读会不一样。参加简牍研读会的都是研究简牍或想学习研究简牍的,都是同行。可是,参加史语所讲论会的人来自不同的行道,可以从不同的角度回应你的问题。你讲一个汉简中的问题,他们可以从不同时代、角度反思类似的问题。有时候,在某一论文或书中有些讨论和材料跟自己关心的问题有关,你不知道或没想到,借交流可获得信息。这个非常重要!在我们学习的过程中,不可能对其他时代的议题和材料都那么熟悉。我有很多论文都是在史语所写的,有些先在讲论会上讨论,有些先请所内外的朋友和学生看过,提供意见,得到非常多的帮助,所以在论文后面常会感谢一长串的师长和朋友。

马:对,我也有同感。跟自己专业不同的人讨论,他们会提一些自己从未想过的问题。可能是与我们自己的知识基础有关吧,有些我们不觉有问题的地方,对他们来说,就是首先要提出的基础问题。然后,我们就可以重新思考自己的研究。

邢:我写好一篇文稿,常先请教大家,不会立刻发表。我也很鼓励我的学生写好一篇东西先请大家给意见。“三个臭皮匠,胜过一个诸葛亮!”(笑)

马:这是很难得的,不是所有学者都愿意接受年轻学者的意见。我想史语所的环境和人事对您的学术应该有很大的推动作用。您是从 1990 年开始跟大陆学者有较多交流的吗?您的论文常常感谢大陆同行的帮助,像马怡、侯旭东、胡平生、罗丰、杨爱国和郑岩等先生。您可以分享一下与他们交往的经历吗?

邢:这些交流,帮助太大了。为什么是 1990 年以后呢?因为我第一次去大陆做学术交流是在 1990 年。那年史语所在所长管东贵先生率领下,组织了一个代表团到北京中国社会科学院的历史所和考古所访问(图8)。

这两所有很多老前辈以前是史语所的研究人员,是一家人。当时大家见面都很高兴和激动。自那次开始,认识了一些古代史以及和考古相关的同行(图9)。后来,由于我多次到大陆考察画像石和简牍或开会,结识的同行朋友越来越多。我们经常通过电子邮件交换意见,也常互传论文,彼此批评,成了学术上的好朋友。您刚才提到的几位都帮助我很多。(同样以“家人”来形容史语所老前辈的,见《许倬云八十回顾:家事、国事、天下事》。——访问者注)

(选摘自《真种花者:邢义田访谈录》 脚注、部分插图从略)

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。