文︱Sally M

AI的指数式高速成长,让大部分人感到担忧和恐惧。尤其当人类失去了对创造力的主宰,人类与科技的主从关系便会变得岌岌可危。到底谁才是创造力的主导,似乎成了需要郑重对待的关键询问。

开幕当天启动的《感知色彩域》(Sensing Colorspace),延续了哈斯“色彩域”(Colorspace)系列一贯的能量记录方式。在墙壁上游走的机器人,通过对声音和光线的感知将周围的状况以线条的方式记录下来。线条不断累积,色彩亦随之改变,而最终,是所有的痕迹在展览结束后被切割成独立的作品。如果抽离机器人、感应装置的背景,这个过程几乎能和杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)无缝对接。或许,我们可以理解为《感知色彩域》用程序、感应装置取代了波洛克对外界的感知力,而机器人则取代了波洛克的肌肉运动。可以说哈斯早在前期概念构想时已经结束了自己的工作,他的角色似乎只是个媒介组织者。一切有关如何落实图像、如何架构画面、如何取用数据,都是机器、算法自主完成的事情。

▲米迦勒·塞巴斯蒂安·哈斯,《感知色彩域》,自制软硬件,丙烯,纤维板, 400x400x15cm, 2019

▲米迦勒·塞巴斯蒂安·哈斯,《燃烧光》,帆布激光雕刻,霓虹灯,250x410cm,2017

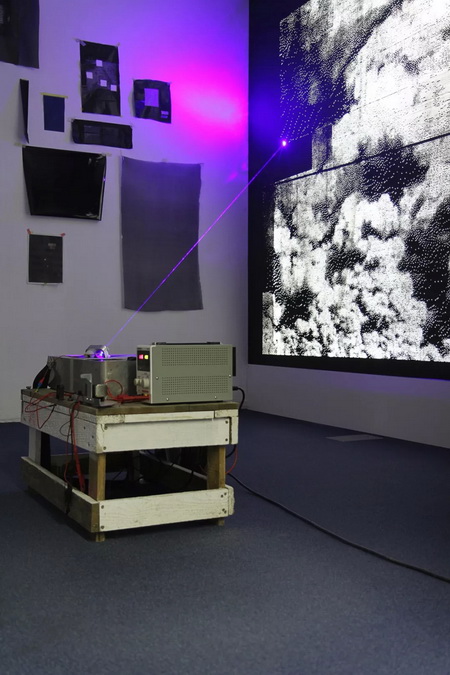

而哈斯的新作《光屋》(Lighthouse)是一件运用程序控制高能量激光的生成装置。哈斯把他原本只在工作室使用用来创作“燃烧光”(Burning Light)系列作品的激光仪器和工具,改造成了一件完整独立的装置,能在程序的指令下不断创作出全新的“燃烧光”系列作品。白色的外壁与橙色的透明亚克力,组成了将高能量激光与观众隔离开来的障蔽,这同时隐喻了艺术家对科技的控制(Control),即把具有危险性的科技装进盒子,让它在为人类服务的同时无法对人造成伤害。

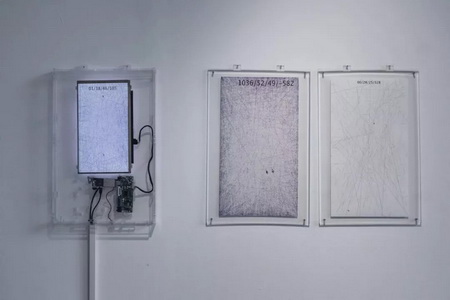

▲郑达,《生成的线索》,自制交互PC硬件,60x40cm(单个),2015

▲郑达,《生成的线索》(此为细节图),自制交互PC硬件,60x40cm(单个),2015

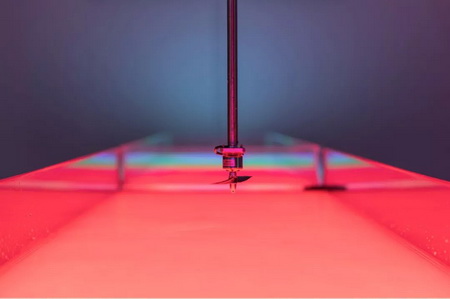

▲郑达,《Data Pool》(此为细节图),螺旋桨、微型电动机、水、Arduino、LED灯带、定制有机玻璃容器、控制系统、声音系统,200 x 60 x 35cm(单个),2018

数据生成装置《Data Pool》则将机械性的运算转化为诡谲多变的光场,甚至通过风、水波纹等接近自然元素,还原和模拟类自然的场景。在以极端理性、运算模拟为主的展场,艺术家的退后,让画廊的白盒子空间变得不再受艺术家的主观控制。艺术家所赋予作品的最初属性,是否能在漫长的生成过程中维持初心,一切似乎变得混沌未卜。

人或许能够适应环境的改变,技术也或许正在生成实践中学会复杂,但人在这个过程中将逐渐失去主动性。这或许就是“创作”(creating)所寓意的宿命,因为“谁在创作”(Who’s creating)的另一面,是“谁在控制”(Who’s controlling)。

尚未准备好的艺术市场

上述的“宿命论”,或是技术论,对于当代新媒体艺术家来说或许早已熟稔。但是对于藏家和艺术市场而言,却还是新鲜的。因为传统媒介仍旧是市场中的主流。创作权的交割,艺术家的退让,对艺术作品的收藏有何影响,还未能在艺术市场及藏家群体中达成广泛的共识。

▲郑达,《Data Pool》(此为细节图),螺旋桨、微型电动机、水、Arduino、LED灯带、定制有机玻璃容器、控制系统、声音系统,200 x 60 x 35cm(单个),2018

但最根本的顾虑,是在可预见的未来,艺术市场需要直面更多有关“谁在创作”的问题时,藏家需要解决更深层次的、关于艺术品收藏属性的界定。

即便是如白南准的新媒体装置,从根本而言,它的创作权依旧是握在艺术家手中的。艺术家作为个体的劳动力、时间都是有限资源,这使得作品创作迭代版本有限,自身拥有“货币”所需要的稀缺性。但一旦艺术的创作权、控制权交割,艺术家退身第二线,边际成本近乎为零的算力和机器的高速生产力,或许会引发艺术品的大规模量产。这时,艺术品是否还能维持其 “货币”属性?