费那奇按:还记得大概是在10年前的一个秋天,在上海第一次看到了电子艺术节。电子艺术,对于当时孤陋寡闻的我来说简直震撼,那是一种遭遇未来的感觉,我还记得居然是在上海音乐厅欣赏到了Dead J的现场电子音乐表演,第一次看到了有人操作的VJ动画。也是从那些未来派艺术家嘴里第一次听说了——林兹电子艺术节。今年的费那奇北京动画周,有一场正在策划的面向未来的影像活动,林茨却开始自称进入到了数字革命的中年危机。我们抱着好奇的心态,邀请本次林茨动画节入围作者施蕊妮(最终动画奖项获得者),带我们看看那里究竟发生了什么。

▲ 封面:2019林茨电子艺术节海报

奥地利林兹电子艺术节(Ars Electronica Festival)世界上最重要的媒体艺术节之一,密切关注艺术、科技和人类社会的发展,这三者间的相互联系,以及数字革命对塑造未来世界的每一步革新。自1979年在林兹(Linz)创立以来, 成为历史上最悠久的世界科技艺术的最高展会,也被公认的顶级数字艺术和媒体文化国际性交流平台,每年吸引着成千上万的观众到访。

▲ 2019林兹电子艺术节

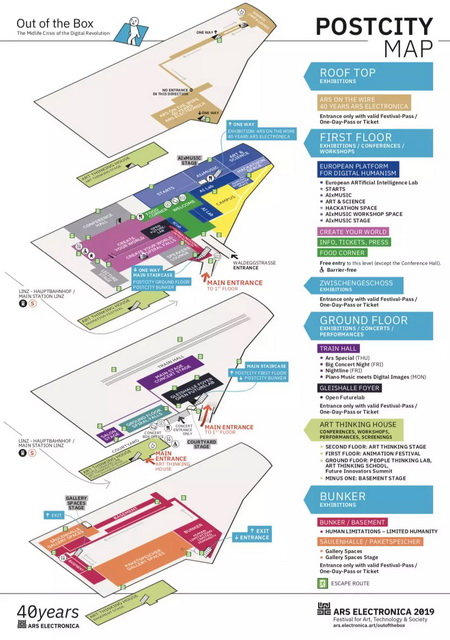

这样宏大的行程规模个人自然很难完全消化,除了可以通过Ars Electronica Festival的官方APP了解日程以外,林兹电子艺术节还为参展的艺术家配备了专业讲解人员带领参观。第一站我们参观了艺术节隶属的电子艺术中心(Ars Electronica Center)。

电子艺术中心(Ars Electronica Center)

▲ © Ars Electronica

▲ © Ars Electronica

工作人员介绍道,知名的 Deep Space 8K就坐落在艺术中心内:16 x 9米的牆面与地面,共同构成世界著名的大型媒体实验空间。双面的投影都达到了 8K 的解析度,空间当中也有许多可以佈置与安装感测器的位置。这样最高规格的实验空间也代表著对于投影内容的无限可能。艺术家可以自由运用这些空间创造无限可能的作品:大型的影像实验,互动游戏,视觉教育的实验空间。

▲ © Ars Electronica

▲ Immersify / Poznan Supercomuting and Networking Center(PL), Spin Digital Video Technologies GmbH(DE)

▲© Ars Electronica

▲Ars Electronica动画单元的策划人Jürgen Hagler准备颁奖礼的手环入场券

▲Ars Electronica Special - GALA © Ars Electronica

从1987年起,林兹电子艺术节每年颁出电子艺术大奖“the Prix Ars Electronica”,嘉奖那些使用数字媒体彰显创造力的创意人士,电子艺术大奖应该算是数字媒体领域中关于创新与先锋精神最重要的认可之一。每年有来自超过七十个国家的国际级艺术家参与电子艺术大奖,令它成为当代媒体艺术走向的晴雨表。大奖下设有互动艺术(Interactive Art)、数字音乐(Digital Musics)、数字社群(Digital Communities)等类别,被称为“数字艺术的奥斯卡”(the Oscar of digital art)。1996年,艺术节成立未来艺术实验室(Ars Electronica Futurelab),研究与发展数位艺术(cyberarts)。

▲ 主席介绍赞助商们 © Ars Electronica

由于今年是林兹电子艺术节的四十岁生日,整场颁奖礼的政治,商业气氛颇为浓重,奥地利政府官员和过去四十年的赞助商均有出席发言。在度过了一个漫长的等待后, 放映一段由西门子赞助的第一届林兹电子艺术节宣传片时,主席打趣说:赞助我们真的很赚哦,四十年后还在播放你们的广告。

扩展动画(Expanded Animation)座谈会

第二天的重头单元扩展动画(Expanded Animation)全天座谈会。Expanded Animation(是一个由各个领域的国际学者,艺术家,策展人和先锋实践者组成的动画组织,自1987年第一届开始,于每年的Ars Electronica Festival进行年度座谈研讨会,旨在探讨数码动画分支和在探索动画开阔的语境下的位置和未来趋势。)

▲2019 Ars Electronica动画单元评委之一,动画学者Birgitta Hosea © Ars Electronica

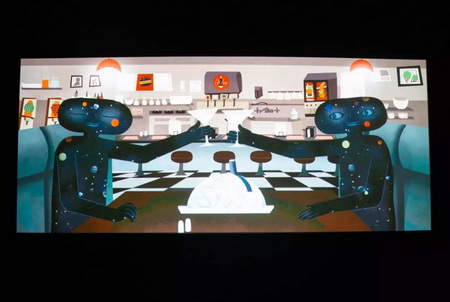

▲今年Prix Ars Electronica动画单元大奖作品

O.K 当代艺术中心(OÖ Kulturquartier)

▲ 电脑动画单元大奖作品MANIC VR / Kalina Bertin (CA)

▲ 电脑动画单元动画荣誉提名作品 KIDS

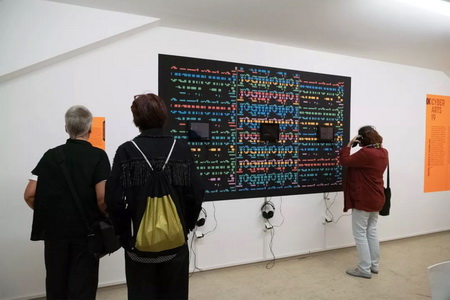

(European ARTifcial Intellegnce Lab)的作品。

▲《用人工智能不做任何事》Doing Nothing with AI

AI x Music

▲ 《心灵》A-MIND

第三天晚上的烟花表演是Ars Electronica持续40年的习俗 © Ars Electronica

音乐节是我非常想体验的一个板块,但因为行程安排的冲突错过了。活动非常密集,很遗憾我只能用三天的时间浓缩体验这次节展。回程的路上我在思考林茨电子艺术节(Ars Electrinica)和柏林新媒体艺术节(Transmediale)有什么区别?

▲ © Ars Electronica

这不容易,但很重要。

© Robert Bauernhansl

▲ 撰稿人:施蕊妮

感谢:刘豪格

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。