打开边界的符号学——生物艺术的疆界与伦理

彭佳

服务器艺术︱有名堂线上讲座《符号学与当代艺术》第五期于7月11日直播。本期主讲嘉宾暨南大学新闻与传播学院教授彭佳以《打开边界的符号学 —— 生物艺术的疆界与伦理》为题做主题分享,当代艺术批评家、独立策展人顾振清,美国亚利桑那大学东亚研究系和人类学院终身教授、博士生导师任海,新媒体艺术策展人、当代艺术理论家苏磊,艺术理论家、独立策展人藏策作为讨论嘉宾,共同从生物艺术的发展以及与符号学的关联展开讨论,为大家带来了一场精彩的讲座。

本次讲座也得到了众多媒体以及院校机构的大力支持,通过各大直播平台的数据统计,累积观看量超51.5万人次。

本期推送我们将首先推出彭佳老师的主题分享内容,下期将推出几位嘉宾的讨论内容。

主讲嘉宾

彭佳

暨南大学新闻与传播学院教授,主要研究方向为符号学、艺术批评。在《哲学与文化》、《中国比较文学》等A&Hci、CSSCI刊物发表论文50余篇,主持国家重大课题子课题2项、国家社科基金1项、教育部课题1项,已出版专著2部,译著3部。

非常感谢服务器艺术的邀请,也谢谢顾老师、各位观众朋友以及和我一起讨论的嘉宾。我今天演讲的题目是“打开边界的符号学:生物艺术的边界与伦理”。

我们都知道,生物艺术是上世纪80、90年代才逐渐兴起,并以一个先锋姿态出现的一个独立形式的艺术门类。我为什么要以符号学特别是生物符号学的视域来对它进行研究?首先是因为把它放在这样一个框架之下,生物符号学和Bio-art之间有共同的主张。

1.生命过程即符号过程,生命的活动就是符号活动。

生命过程和符号过程的“同一性”或者“重合性”是生物符号学立论的一个基础,生物符号学家认为生命的过程就像符号过程一样都是有可能会出错的。物理和化学的东西不会出错,但是我们的生命过程包括最开始的基因传递一开始就是有可能出错的,它充满了不可预测性,而生命过程跟符号过程一样,它的目的都是为了交流,如果不交流信号没有办法传递,生命就无法延续。

生物艺术,特别是当代先锋性的生物艺术在很大程度上其实就是要展示这种不同的符号过程,路易斯·贝克说过:“生物符号学是通过科技和工具本体的方法对动物学系统、超语言系统和语言系统的符形、符意之间的转码进行研究,这种广泛的永久的物种之间的横向交流可以被视为艺术实践专有的领域。”这就是艺术家对生物符号学和Bio-art可以重合在理论建构上的认知。

2.生命的连续性。

在广义的生物符号学研究和生物艺术研究中,符号和符号之间的发展是有连续性的,就像生物到生物之间的进化是有连续性的,并不是一个突然跳跃的过程。我们说到动物的“前艺术符号”,它其实是生物艺术研究的一个领域。因为动物会筑巢、有自己独特的个体审美,这些都是艺术的生理基础,这种艺术生理基础也是生物符号学想要竭力展示的。

3.身体和生物符号世界的交互性。

我们认为身体和身体本身就是交互的,哪怕是我的身体和跟我最遥远的比如病毒之间,我们基因里面的化学要素其实是有很大的相似性的,虽然也有很大的差异性。符号活动的本体就是对话性和交互性,身体和身体之间的关系在本体上是交互的才能够发生关联。

生物符号学里有一个基本的理论“符体世界理论”,台湾大学张汉良教授和简瑞碧教授翻译成“Umwelt/主体世界”,大陆翻译成“周围世界”,也有翻译成“自我世界/Self-world”。Umwelt的理论是什么呢?它是说我们所有的生命体在同一个环境里面,其实我们能够感知到的符号是非常不同的,我们建构出来的符号世界也不一样,比如我现在在这里讲座,我能够感知到各种各样的符号——顾老师的视觉符号,我的语言符号,我周围的光线等等。但是我这个房间里面的蚊子只能够感知到我的汗液、血液、脉搏的跳动传递出来的食物的信号,它建立的符号世界非常有限。

那么生物的符号世界如何交互、发生作用的?我们如何企近其它生物符号体的世界,企近其它生物体的经验?这是当代生物艺术所要致力于展现的东西。

4.生命符号伦理。

伦理符号学认为:人作为唯一可以去反观其它生命体的符号活动的一个符号学动物,我们作为唯一有符形能力的动物,在整个生命世界里面,在整个符号世界里是有终极伦理责任的。生物艺术它本身的伦理性,生物艺术家们提出的伦理追问也正好是揭示了这一点。

这四个共同的主张,后面讲生物艺术伦理性的时候会讲到。因此,我在这个框架下对生物艺术进行一个打量。

Bio-art何以兴起?

兴起的背景?

艺术边界的拓展和理论准备

现代性给我们带来的一个压力是必须要进行自我立法,要从其它功能中间剥离出来,艺术在现代性压力之下正如我们所知的,它从宗教功能、教化功能被剥离出来成为独立的存在,使得它在外显性的要素上对自我进行门类建构,特别是形式上,西方的视觉艺术从透视法、比例法、明暗法等等一直到印象派吸收了光学原理,绘画作品里面呈现的色彩跟我们肉眼看到的接近一致,在再现真实性上达到极点,开始进行各种各样技巧上的尝试。

从杜尚的《泉》、安迪•沃霍尔的《布里洛盒子》等开始,我们可以看到日常生活用品本身进入艺术,任何东西都可以变成艺术,所以在材料上进行了新的尝试。在媒介技术上,由于新媒介的急速发展,新媒介艺术、互动艺术所有这些都被引入艺术的表现形式里面,所以艺术和科技的关系也得到了一个重构。这就为生物艺术的出现提供了一个很完备的现代性方面的形式、材料和媒介方面的一个准备。

▲ 杜尚《泉》,1917年

在理论上,我们知道现代批评四大支柱体系:马克思主义;现象学、存在主义、阐释学分支;心理分析;形式论。它们都是在现代性的压力上产生的批评流派,要通过现象挖掘本质找出一个深层的规律,特别是结构主义和存在主义在认知论上起到了一个很大的建构转向的作用,我们开始去探问表层结构下面的一个深层结构,以及人与世界的存在关系或者是各种存在的一个终极意义。艺术就在这方面进行对文化结构以及哲学上面的一个探索。

所以这也是我们现代生物艺术所致力于要去探讨的一个东西,这是第一个准备工作。

由于生物科技和媒介技术的急速发展,带来了两个后果:生物科技急速发展,比如转基因、基因编辑、病毒研究等发展得太快,而大众认知滞后,所以生物科技陷入一个伦理困境。我们经常看到对转基因食品大肆的批评,也看到这次疫情中有人对人工合成病毒有着非常奇怪的争论,事实上是因为大众的认知非常滞后,我们对生物科技发展了解的很少。

艺术的功能就是去蔽,生物艺术首先要起到这样一个作用。这种滞后,由于媒介技术飞速发展,尤其是大众媒介和社交媒体技术的飞速发展,造成一个什么样的后果?对于科技、对于科学家的陈词滥调、刻板印象大大加强了。现在一说到生物科技,就会想到在实验室里面疯狂的造出了“弗兰肯斯坦”的或者是“化身博士”式的很邪恶的科学家,所以媒介技术的发展,使得我们对科学尤其是对生物科技这种成见加深了,而生物艺术现在站出来说我要打破这样一个stereotype,打破这样一个成见。

为什么要去发展生物艺术?是因为现当代生态思想和生态批评的理论语境的一个发展。我们都知道理蕾切尔·卡逊(Rachel Carson)写的《寂静的春天》在世界范围内引起人们对生态和环境的关注,促使联合国1972年6月12日在斯德哥尔摩召开“人类环境大会”并且开始了环保的事业,1998年《生态批评》的论文集也得到出版。在这个语境之下,生物艺术家是带着鲜明的一个环保意识,对生态和人与其它生命体关系的叩问的意识去展开他们的创作。

▲ 1972年6月5日,联合国在瑞典首都斯德哥尔摩举行第一次人类环境会议

以上是Bio-art兴起的三个背景,接下来介绍几件Bio-art的作品:由于Bio-art不是一个已经被完全建立起来的艺术门类,所以它有不同的定义。

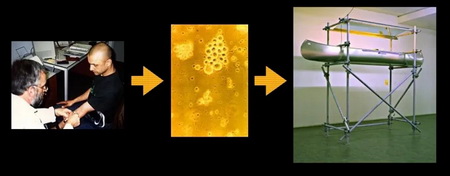

首先介绍第一个作品,保罗·贝里1997年创作的《漫长行程中的善与恶》,艺术家向公众展示了用人、鼠的基因混杂培育的一个细胞的生长发育过程。毫无疑问,大家都公认它一定是生物艺术,因为它用了转基因技术,这是以前做不到的。

▲ 漫长行程中的善与恶

第二个是卡茨的《创世纪》,这是生物艺术里程碑式的一件作品,在1999年和2000年之间展出。《创世纪》的名字来自于《圣经》,它的寓意是人类用科技自己创造生命,完成像创世纪一样的工作。

.jpg)

▲ 爱德华多・卡茨《创世纪》

卡茨从创世纪里面找了一个句子——“你们要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行走的活物”。他把这个句子转化成摩斯密码,作为一个基因序列植入到从他身上提取的基因的碱基对里面,然后把这个碱基对放入展厅细菌培养皿里面,由于细菌是一个感光细菌,所以观众可以到现场打开紫外线灯,也可以看到在电脑上通过网络远程装置打开艺术馆的紫外线灯来激发细菌变异,基因变异之后它的基因序列改变,产生新的细菌,基因序列改变又被重新转译回了摩斯密码,再转译成英文投射到屏幕上,大家就可以看到这样的字母排列。我们都知道符号学经常处理的一个工作是Transcoding/如何转码,其实卡茨是一个非常具有鲜明的生物符号学意识的艺术家和艺术理论家。这个显然是生物艺术,而且也是创世纪式的生物艺术。

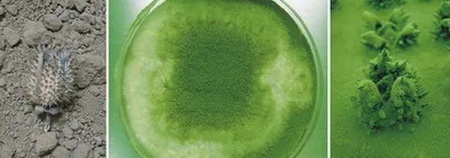

第三个,中国艺术家陈友桐2010年在宋庄美术馆展出的《植》。陈友桐创作的材料都是细菌、霉菌等等,他不把它们叫做材料,而是叫做“工作伙伴”,非常的独特。他的艺术作品最重要的主题是“时间”,要呈现这些生命体生长、凋零、死亡的状态。

▲ 陈友桐《植》(左图是植物尸体,中图是分解纤维素的绿色木霉菌,右图是恢复绿色的植物)

在《植》里边,他选出了分解木头的霉菌中间色彩最鲜明的一种移植在死去的植物里面,由于霉菌的生长,死去的植物重新恢复了绿色,看起来就像复活了一样。他用这个来构成一个巨大的隐喻——死亡藉着时光可以被转换为生生不息的状态。凭借他对霉菌的了解,他可以去控制它的温度和湿度,展现这样的一个过程。他试图表现的是生命本质过程和人的体验之间的错位,用他自己的话来说:“这件作品里面死去植物重新变绿的现象不是一个假象。”但是他想让人看到的是自然生死的规律不是人类可以控制的,它们之间的关系是没有变化的,“复活”只是我们人用自己的经验对生物表面形态的判断而已。其实陈友桐已经在开始探索我们人的经验可不可以企近其它物种的经验和符号世界,他在批判人的经验对于其它生命的虚妄性。

这个作品是不是生物艺术?很多观众认为这个怎么可能不是呢?如果采用卡茨的定义它就不一定是,等一下我们就会看到。

下一个作品是黄永砯1993年的《世界剧场》,很显然是用动物来做隐喻、表现世界的争斗性。这是不是生物艺术呢?我在很多生物艺术展里面看到了很多类似的作品。

▲《世界剧场》内部

包括再往前追溯到1974年博伊斯的行为艺术作品《郊狼:我爱美国,美国爱我》,他与郊狼的互动是不是生物艺术?按照我们狭窄的定义,它可能也不能被算作是,这种判断我们是赞同还是不赞同,待会儿可以来探讨。

▲博伊斯《郊狼:我爱美国,美国爱我》

卡茨的《远程传送》被认为是非常经典的生物艺术,这个作品很好玩,卡茨把土壤和种子安放在一个黑暗的展厅里面,进入展厅的观众可以看到有一束光投下来,世界各地的参与者都可以把自己的电子摄影机对着天空,设置的光线通过网络传递到互联网上,由于投影仪是跟互联网相连接的,所以就可以根据它接收到的信息来调整光照的强度,从而影响植物的生长。这件作品被很多理论家认为是生物艺术,但是卡茨自己说不是。等一下我们来看一下卡茨是怎么样对生物艺术进行定义的。

▲卡茨《远程传送》

李山的《偏离》有对基因的考虑,李山说他很想通过改造蜻蜓的基因来培养人和基因的嵌合体,但能否做得到,只能说理论上做得到,因为我们不敢拿人来做实验。

▲ 李山《偏离》,2017

他在2017年在上海当代艺术博物馆举办的叫做“中国当代艺术收藏系列展”的生物艺术个展上展出了这件作品,他其实并没有用任何生命的活动做材料去进行一个展示,而是用人偶的模型,这里有牵线,跟蜻蜓嵌合在一起,旁边有一个基因改造方案进行演示。李山是自己把它放到生物艺术展览中间去的,如果按照有的生物艺术家的定义,会看到这个作品就被排除了。现在一起来看一下生物艺术家们有哪些不同的定义。

生物艺术的边界再制

首先,我想给大家介绍格塞特(George Gessert)的观点,也是我非常赞同的,他说:“生物艺术的目的是要从艺术和自然相互割裂的二元世界观,向融合艺术和自然这二者非二元的生态建构转向。”他其实是要建构一个整体性的生物艺术视角。

接下来看一下不同的理论家和生物艺术家自己提出的定义:

托马斯·麦歇尔(Thomas W. J. Mitchell)认为“生物艺术只要是生物控制论的再生产,符合这个主题的作品就可以叫做生物艺术。”如果按照这个定义,卡茨的作品就不是了。因为他没有reproduchion,没有表现再生产,转基因就全部是。

瑞林思卡认为:生物艺术“使用了活体组织、血液、基因、细菌或病毒等生物材料作为它们的‘画布’”。如果按照这个观点,李山的作品就被排除了,因为这里面的一样材料都没有用到。

卡茨定义更严格,他说生物艺术有三个要素:

1.将生物材料整合为某种低活性的形状,或运用于低活性的行为;

2.对生物科技的工具或过程加以非常规的、颠覆性的使用;

3.在具备或不具备社会或环境整合的条件下,对生命活体的创作或转化。

这几个定义一放进来,博伊斯那个《郊狼》被排除了,黄永砯《世界剧场》肯定毫无疑问被排除了,陈友桐不算,李山的不算,卡茨自己《远程传送》作品也不算,基本上只有克隆和转基因才算是生物艺术,这个无疑是说得太窄了。

卡茨为了说清楚这一点,还专门说“生命艺术必须和那些特定地使用传统或电子媒介来表达生物主题的艺术清楚地区别开来。”他认为自己的作品也不是Bio-art,而是叫做“生物信息艺术或者是生物通讯艺术”,卡茨的分类是最严格的。

“主题”与“媒介”之争

由于争论太大了,但是进行生物艺术创作的人相对来说还是少数,很多艺术家站出来要进行一个整合。一个新的艺术语言要出现,首先要有一定的包容性,虽然它要跟其它的东西有一个区别性,但如果一个概念完全没有弹性,它就没有办法来推动和发展,所以在这个情况下,罗伯特·麦歇尔(Robert Mitchell)运用“概念”和“媒介”两个要素来对之前的争论加以描述。他举了四个例子为例:

▲ 洛文(Alexis Rockman)描述转基因生物的油画《农场》(2000年)是表现生物主题的一个作品。

▲ 瓦格纳(Catherine Wagner),以生物实验器材为摄影对象的照片《负86度的冰箱》(1995年)。

▲ 大卫克雷默斯(Davidremers )的活体细菌绘画《原肠的形成》(1992年)。

.jpg)

▲杰瑞米琴科克隆树木的艺术作品,全部是一个小苗苗克隆出来的,而且这个展览从1998年一直到现在,这些树都长成了大树:《一棵树/One Trees》的英文题目后边是用的复数形式。

麦歇尔说所有这些都可以作为生物艺术,在一个这样的伞形术语之下,前一种定义方法是主题或者是概念式的定义方法,它的目的是要在生物符号学的名义下聚合异质的艺术作品,后一种方法是要把这一术语限定在展出作品的特定子集上,这两个范畴的趋向是不一样的。

第一个是想象性的或者是记录性的,它是“再现性/表征性”的东西;第二个是生机趋向的(vitalist tactic),直接把这个东西拿出来展示,它是一个表现,本身也可能再现其它的东西,但是对生物本身它自己的生物过程,它对自己的一个符号过程进行一个表现。

所以,在这种比较整全的定义上再来审视卡茨的作品《荧光兔》,我们发现只有这样综合型的概念才可以概括卡茨本身的生物艺术作品,卡茨最开始培养出荧光兔是提取了一种特有的水母中间绿色荧光蛋白质GFP,这种蛋白质在蓝色的光线或者紫外线光的照射下会使水母发出绿色荧光,因为它的运行机制是独立于其它细胞符号活动而存在的,把它植入到其它动物体内并不会对其它细胞符号活动产生影响,所以卡茨用这个方法培养出来了转基因的荧光兔,会发出绿光,卡茨认为它是生物艺术。

▲《荧光兔》(GFP Bunny) 2000年

他创造出这个兔子取名“阿尔巴”之后,想把它带回家来进行饲养,这个时候合作的生物试验室抗议了,他们很怕兔子带出去之后跟其它的兔子进行交配污染本来兔子的基因库,对大自然造成的后果是不可知的。所以卡茨的计划没实现,然后卡茨发起了一系列的运动,大家可以看到PPT里面,他在自己家里挂旗子,贴海报,进行报道等等,用照片的形式进行展出。

如果按照卡茨自己的划分,后面这些再现性的东西没有用兔子的活体,就不能叫做生物艺术。但是事实上,这一系列作品之间是能够截然分开的吗?在“媒介”和“主题”之间其实是有联系的,我们不可能做这么清楚的一个切分。

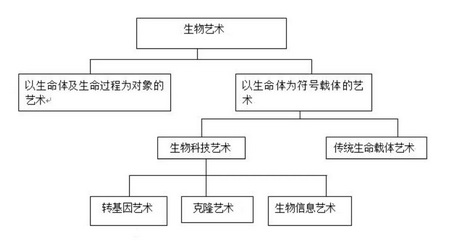

所以在这个基础之上,我想要采取詹森·豪瑟尔的一个“整全性”的定义,什么是生物艺术?生物艺术其实是涉及生物媒介和生物主题之特定隐喻的艺术作品。

我之所以做这样子的一个定义,如果从词源学上去追究Bio-art,bios这个希腊的词根本身有两层意思:(1)跟生命相关的;(2)卷入生命本身的。所以它并不仅仅是指要把活的生命体卷入的东西,只要是相关性的也可以叫做bio/bios,这个基础上可以分为再现性的,以生命体或者是生命过程为对象的艺术,或者是一个以生命体为符号载体或者是为媒介的艺术。

在这个生命之下可以看到传统的生命载体艺术,比如植物的艺术、动物的艺术,还有霉菌的艺术,虽然我们没有用生物科技,它也可以放置在生物艺术范畴之内。生物科技艺术——转基因、克隆、生物信息的艺术,它是我们现在生物艺术最主要、最先锋的形式。

用上面的符号学里的“再现性”、“表现性”、“符号载体”、“对象”的概念作一个区分,这样,生物艺术可以得以被建立为一个“整全性的体系”,可以由此反观它和西方的生态艺术、大地艺术之间有着千丝万缕的关联和延续的关系,这也是我们说生物符号学非常重要的符号连续论的一个观点,它认为在符号与符号之间,在不同的文本之间,以及在艺术不同领域之间,其实不可能是泾渭分明互不相干的,所有的符号活动都是在相互的对话之间共同推进发展的。

反观生物科技艺术的伦理性

给大家介绍几个作品,以它们为例进行探讨:

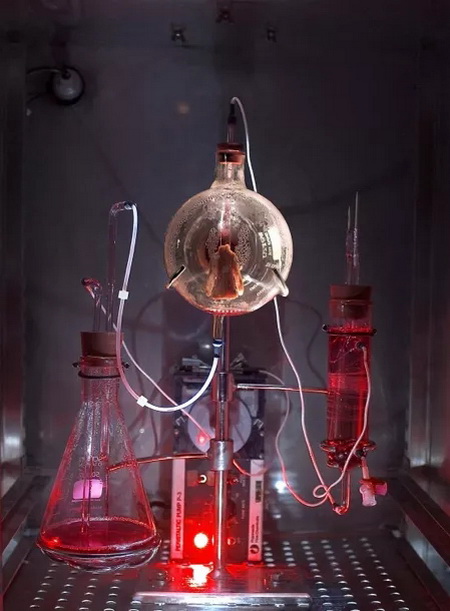

凯兹和祖尔的作品《猪之翼》,凯兹和祖尔是西奥大学非常有名的生物艺术家,他们在西奥大学有一个生物艺术实验室,而且生物艺术实验室现在还可以招收学生,可以去学生物艺术的创作。《猪之翼》这件作品是他们提取了猪的干细胞放在生物反应器进行培养、进行组织分离之后培养成一个翅膀形状的有机活体,凯兹和祖尔提出,带翼的生物被人类的文化(我们的符号分类)分成了两种:好的,天使一样的翅膀,比如鸟类的翅膀;坏的,恶魔一样的翅膀,比如说蝙蝠的翅膀,所以他们的创作是要在这种符号分类之外创造出一个我们没有办法安置,伦理色彩很模糊的带翼的生物,这是他们对符号分类概念的第一个挑战。

▲ Pig Wings Projec, 2000

展出结束之后他们举办了非常正式的“杀死仪式”,把有机物取出来,让观众去触摸,由于观众手上有细菌和真菌,不是一个无菌的状态,它受到污染之后就会死去。两位艺术家指出,其实他们是展示人类有决定其它生物命运的责任,这个艺术馆的馆长也参与了这个仪式,他说:“凯兹和祖尔邀请我来参加这个仪式,就是想让这个馆长作为文化符号活动重要的组织者,来认识所有文化的、艺术的各个层面的符号,其实是对其它生命体生命活动、基本生物信息、繁殖活动能不能延续是有伦理责任的,我们在很大程度上是能够决定其它物种的生与死的,而且它们对活的概念进行了一个新的挑战,这样的状态是死是活还是怎样,都是可以去反思的东西。”

凯兹和祖尔的作品《非方舟》(《NO-ARK》)。NO-ARK这个词语,首先,它的语音符号是一个谐音叫做“诺亚方舟/NO-ARK”,第二个层面,它是一个符号的修辞和托喻,我们都知道诺亚方舟的含义,上帝发洪水,诺亚把所有生命体都拯救了,让它们重新繁殖。但是它并不是方舟,创造转基因生物的科学家也不是被上帝赋予了宗教使命的义人。第三个层面,符号形式也就是视觉符号也不是方舟,而是现在的一个生物科技的营养液的培养皿。

▲《非方舟》

我们可以看到这里面有各种各样转基因的生物遗体的残骸,完全不是一个充满希望的一个方舟的表现,而是让你感到有压迫性的,让你感到恐惧的一个东西,因为我们所有的人类对异它性的东西都有着非常本能的恐惧,就像卡茨说的:生命艺术作品要干什么?就是要让人类审视自己的转植恐惧,只要我们认为是转基因繁殖出来的东西我们都会恐惧,事实上所有的物种现在都是转基因的,现在没有一个纯的基因从古生长繁衍到现在,我们本质上跟别的物种是交互的。

所以可以看到在不同符号层面的互动上,它的意义的相互激发上,凯兹和祖尔完成了对生物科技伦理性的追问。

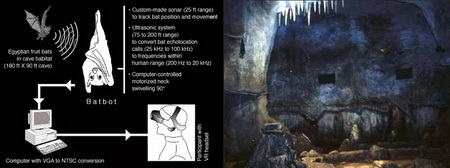

卡茨的《比夜还黑》,这个作品其实就是我们说人如何去企近其它动物的符号世界的经验。它有两个部分:

▲ Darker than night, 1999

第一部分是远端的场景,可以看到洞穴整个场域;第二个区域是洞穴里面有一个蝙蝠形的机器人,它可以发射超声波,当你在玻璃墙后面戴上虚拟实境的耳机,因为耳机是温感的,它能够感受到你的温度,就可以触发机器人发出超声波。发出超声波之后,观众可以看到模拟蝙蝠感知的一个符号世界,可以看到有很多白点组成的半圆形,这个就是洞穴,中间的大白点是蝙蝠机器人所在的位置,还有其它的白点显示的是蝙蝠怎么样感知到洞穴里面会怎么去定位各种凸起、角度等等;还有移动的白点。因为它是温感的一个装置,所以参与者跟实际的蝙蝠之间能够互相听见彼此的追踪。卡茨说:用这个方法能够让我们尽量去企近其它动物的经验来挑战人类的视觉中心,以视觉为主的符号世界,让我们去反思我们如何能够跟其它物种进行跨物种的对话。

李山的《涂抹1》,李山是国内非常具有理论性的生物艺术家。他认为,DNA有一个法则是来控制基因的显示的,所以生物科技艺术的核心在他看来是给一个生命进行解码。他说:在一个大分子长长的链条上找到定位的基因就那么几个,占基因组的2%,其它98%都是杂七杂八的DNA序列,这些序列没有构成句型,没有构成一个句子,只有那个句子能够成为带有信息的序列,这就涉及到符号学里面说的:一个文本里边一定有自我控制的符形结构,它是可以自我解释的。李山是这样来看待我们DNA构成的生命的,所以他说:如果人类能够把98%的序列组建成可以阅读的句型,一个生命个体就会有无限表达的可能。

▲ 李山《涂抹1》,2017,上海当代艺术博物馆

他在《涂抹1》这件作品里,挑出了水稻中控制叶绿素生成的基因,所以这些水稻最后长成了黑绿色。(图片为水稻生长过程中,非最终效果)

李山说:“如果假设说,人类要通过基因来寻找自我?要不要把我们自己看作是一堆组织有序、涌动不息的细胞群,我们要把自己从自己的审视中解放出来,从身为人类的概念中解放出来,从一个更广阔的角度审视自我?我们应当看到我们跟其它的生命体在本质上有同构关系,所以基因所充当的是一个生物大同的角色,而不能仅仅地把基因看作是一个生命的基础物质。”这是生物艺术家对基因层面符号活动,他赋予了一种隐喻性的表达。我们都知道艺术它本质上就是有寓意的。

所以,我在这里总结一下,结束我今天的讲座:我们的伦理符号学是作为生物符号学的一个分支,它为生物艺术提供了有益的视角。

1.人的Umwelt,我们的符号世界,我们主体性的符号世界的建构对于其它生命体的影响是什么?这是生物艺术对伦理的拷问,是应该去思考的一个问题。

2.我们的Umwelt、身体的交互性对生命的他者,他们的体验形式是如何能够逼近的?我们是不是能够逼近其他生命形式的经验,这也是我们在伦理上思考的东西;

3.我们如何颠覆媒介所表征的关于科技的刻板印象。如果说艺术本身有一个去弊的功能,生物艺术其实是提供去蔽的上佳的一个工具。

所以如何完成我们这样子的一个伦理责任?在这里我想用伦理符号学理论的一句话进行一个回答。伦理符号学家苏珊·佩特丽莉(SusanPetrilli)说过“人作为唯一的符号学动物,要看到我们在整个宽广生命符号域或者生命符号圈里面,我们是有终极责任的。因为在所有的生命体共构的网域中间,人概莫能外。”

那么生物艺术家作为人,作为我们人类中间对哲学、对艺术、对文化进行追问的先锋,他们对于其它生命体的伦理责任,对其它生命体经验的表达,是概莫能外的。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。