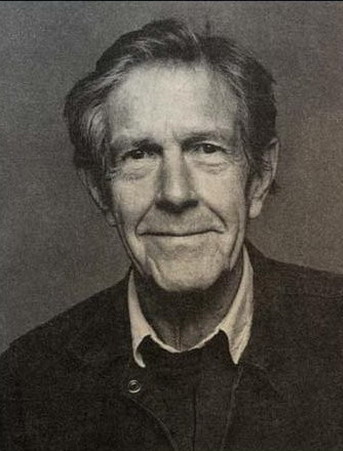

约翰·凯奇(John Milton Cage)

约翰·凯奇(John Milton Cage),1912年9月5日出生于洛杉矶。

美国人,是20世纪著名实验音乐作曲家、作家、视觉艺术家。

他在美国现代音乐发展史中,处于一个极为重要的地位,在很长一段时间内,约翰·凯奇在先锋艺术领域里的地位几乎就是一位领袖或先知。 在美国高度自由的艺术氛围里,他穷其毕生精力,以严肃的思考、独特的行为方式去探求音乐的新发展,获得人们的普遍关注与理解。从1950年起,他的名声和影响波及全世界。1961年,他的演讲、论文集以一个意味深长的书名——《无言》出版问世;从此确立了他作为当代一位主要的音乐理论家和美学思考家的地位。作为“机遇”(chance)音乐的代表性人物,他曾深受远东哲学、美学、尤其是佛学禅宗和中国《易经》的影响。凯奇是美国人文背景中产生的音乐家,他的思维和行为方式都带有典型的美国式特点——开拓、创新和向传统挑战。从某种角度说,他开创了一个时代,却彻底的毁灭了音乐。

早年学习绘画,但并不得志,曾在Pamona大学和UCLA (加州大学洛杉矶分校)学习,但未毕业。后辗转至著名作曲家勋伯格门下学习作曲。凯奇交不起学费,但勋伯格被凯奇欲献身音乐的精神所感动,同意免费为他授课。但凯奇毕竟缺乏一般意义上的专业作曲家所必需的对和声的感觉,两年后勋伯格劝他不要再致力于作曲。

由于对现有音乐材料产生不满足感,凯奇从三十年代末开始首先将探索的突破口放在音色和结构上。他通过打击乐创作,尝试新的音响组合,同时并对音乐的结 构作了一系列探索,节奏结构”理论就是他在这个时期所提出的。所谓“节奏结构”理论就是将音乐结构建立在时间长度之上的简单而有效的组织方法,这种节奏 结构理论成为他后来多年创作的主要技术依据之一。凯奇在这个时期的代表作有:为打击乐而作的《第一结构(金属)》《第二结构》《第三结构》《风景用爱神》等。这个时期凯奇集音色探索与节奏结构理论之大成的作品是为预制钢琴而写的一系列独奏,这些作品通过对钢琴的琴弦进行加工处理,在弦中间加入一些诸如钉子、 螺丝、铁片、毛毡等物,使钢琴的某些被预制的音接近于打击乐的音色,取得了令人意外的音乐效果,其中最富代表性的作品是《奏鸣曲与前奏曲》。

接下来,凯奇开始了他更为激进的前卫探索--摆脱前一时期对音乐要素诸如音 色和结构进行拓宽的思路,而是直接指向改造音乐概念本身。他在四十年代中后期,凯奇在北卡罗来纳的黑山学院听到了日本人铃木大拙关于佛教和禅学的讲课,深受其影响,很快成为禅宗的追随者。这种充满思辩色彩的东方哲学思想在凯奇一生的音乐 创作中起到举足轻重的作用,它是凯奇许多音乐思想和实践的基础,并且是凯奇背 离传统音乐道路的主要精神动力之一。他首次提出了“空的节奏结构”概念,就是 在作曲家划定的时间结构内,任何声音都可以投入到空的时间框架之中。他在著名 的“关于一无所有的演讲”中反复强调掸宗中的“空”、“增懂”的境界:“我无话可说但我正说着因此这正是我所需要的诗意”。 基于这些理论,他构想了一部实验性的作品《4分33秒》,在音乐史上首次将 “silence(无声)”这个概念在音乐舞台上得以实现。凯奇在这部作品中想要做的就是清空节奏结构,让它在一无所有的状态下,坦然地拥抱所有最纯粹的、自然 发生的音,在空的结构框架内所有的声音,包括无声,都可以成为音乐。

五十年代初,凯奇开始强调声音的产生是一种偶然的结果,它们之间的联系不 再是作曲家强加给它们的。由此他开始用偶然的方法来作曲,这个时期的许多作品还运用了图表形式来创作,也同样强调了偶然性的 应用,如《变化的音乐》《威廉混合》和系列图表作品“万千事物”等。

六十年代,他尝 试着把生活场景原封不动地搬进艺术。从他作曲生涯中的又一个划时代作品《0分00秒》开始,凯奇把创作注意力集中到对行为过程的关注。事实上,《0分00秒》没有 作为一个作曲的对象而存在,它完全不是一个乐音的系列或集合,而是作为一个行 为过程,通过表演者的行为--坐在椅子上打字、喝水等一系列行为来构成整部作品。六十年代凯奇作品的性质已经属于行为艺术的范畴,他在作品中极大限度地将 生活与艺术之间的距离拉近和抹平,在这个阶段,他迈出了离传统的音乐概念最远的一步,他几乎完全取消了原来意义上音乐构成的基本因素——乐音,打破了听音 乐的习惯方式消解了观众的审美距离,最大限度地将音乐予以泛化。

六十年代末到九十年代,凯奇的创作风格基本上倾向于对传统音乐因素的靠拢 和回归。从《廉价模仿》开始,他明显表现出了对传统的可参考性的认可:“有时 候我们模糊了艺术与生活的区别,有时候我们又试图去分清它们。我们不能一条腿站立,得用两条腿站着。”于是他的作品又回到了有乐谱有音高的形式上来。

约翰·凯奇一生中最为石破天惊当然也是最著名的音乐作品当属《4分33秒》(首演于1952年),该作品为任何种类的乐器以及任何数量的演奏员而作,共三个乐章,总长度4分33秒,乐谱上没有任何音符,唯一标明的要求就是“Tacet”(沉默)。作品的含义是请观众认真聆听当时的寂静,体会在寂静之中由偶然所带来的一切声音。这也代表了凯奇一个重要的音乐哲学观点:音乐的最基本元素不是演奏,而是聆听。约翰凯奇《4’33》的一个纪录片,现场纪录了他那次静寂无声的演出。他走上指挥台,拿起指挥棒,然后像木头一样静止地停在那里,整个音乐厅的人都有点莫名其妙。过了一会,他装模作样地把乐谱翻过一页,还掏出手帕擦了擦汗水,惹来人们的会心微笑,最后,4’33过去,全场爆发出雷鸣般的掌声,经久不息,我没看表有多少秒;约翰凯奇绅士般地致意。有点好笑,好像发生了什么划时代意义的重大事件;实验,先锋,像变戏法的魔术一样暂时俘获了有点疲劳而又眼神不大好使的现代人。

约翰·凯奇的其他作品还有《方塔纳混合曲》、《玩具钢琴组曲》、《空洞的话语》等。并出版了《关于无的演讲》、《从星期一开始的一年》等很多专著和谈话录。

约翰·凯奇 John Cage《4分33秒》,视频截图

约翰·凯奇 John Cage《4分33秒》,视频截图,1952(表演于2006年)

[视频]约翰·凯奇John Cage《4分33秒》由David Tudor表演

约翰·凯奇谈实验性音乐

约翰·凯奇(John Milton Cage):接下来的文字是1957年冬季,我在全国音乐教师协会于芝加哥举办的机会上发表的演讲。1958年,我在纽约市政厅举行25周年回顾音乐会之后,与乔治·阿瓦基安的音乐会录音一起出版发行的小册子收入了这篇演讲。

过去,只要有人说我所呈现的音乐是实验性的,我就会表示反对。我认为,作曲家是知道自己在做什么的,实验早在最终作品问世之前就已发生了,就如同草图在绘画之前已经完成,排练在演奏之前已经完成一样。但是,在我进一步思考这个问题时,我意识到,在创作和倾听一首曲子之间通常存在着显著差异。作曲家了解他的作品,就像伐木者了解他来回走过的那条林间小路,然而,听众要面对的是从未听过的曲子,就如同走入森林的人面对着以前从未见过的树木。

另一方面,现在时代变了,音乐也变了,我不再那么反对“实验性”这个词了。事实上,我现在用这个词来描述所有那些格外吸引我,让我着迷的音乐,无论它们是由别的作曲家创作还是由我自己所写。发生的事情就是,我成了一个倾听者,音乐则成了倾听的对象。当然,很多人已经不再声称这种新音乐是“实验性”的了,与此相反,他们或者只走到了半路,就说这种音乐是“有争议的”,或者越走越远,直至质疑这类“音乐”是否算是音乐。

在这种新音乐中,出现的不是别的,只是声音:记谱的以及未记谱的声音。那些未被记谱的声音以静默的形式出现在乐谱中,把音乐的大门向环境中的所有声音敞开。这种开放性存在于现代雕刻和建筑中。密斯?凡德罗(Mies van der-Rohe)设计的玻璃房反映了周围的环境,呈现在人们眼前的是依情景而变的白云、树木、草地。雕刻家理查德·利波尔德用金属线完成雕塑,透过金属线网,人们难免会看到其他碰巧也出现在那个地方的东西或人物。世界上不存在空置的空间和空闲的时间。总有些东西让人们去观赏,去聆听。事实上,就算我们竭尽全力造成静默,也还是不可能做到这一点。出于某些工程上的目的,人们需要一个尽可能安静的场所。这种房间就是消声室,它的六面墙由特殊材料制成,房间内不会有回声。数年前我曾进入哈佛大学的一间消声室,在里面我只听到了两种声音,一高一低。我向负责的工程师描述了这些声音后,他告诉我,声音高的那个来自我的神经系统,声音低的那个来自我的血液循环。直到我死的那刻都会有声音,即使在我死后,声音仍然会继续存在。人们不用担心声音的未来。

不过我们只有在下面的情况下才无须担心,那就是意识到,不论有意还是无意,声音总会产生,并在这两种方式分离时把注意力转向无意产生的声音上。这一转折是在心理层面上的,乍看起来还以为是放弃一切属于人类的东西,对音乐家来说,这就是对音乐的割舍。这种心理层面的转折把人们带入自然界,在此人们会慢慢地或突然地意识到人类和自然并未分离,而是共存于这个世界;放弃了一切之后,也就不会再失去什么了。事实上,你获得了一切。用音乐术语来讲就是,声音可以出现在任意组合和任意连续体中。

现如今,运用技术手段可以创作这类自由变动的音乐,这是一个多么惊人的巧合啊。二战结束前夕,盟军进入德国时,人们发现用磁力来记录音乐的这一技术取得了进步,可以用磁带来录制那些高精确度的音乐。磁带不仅可以用于记录演奏中的音乐,而且会推动一种新音乐的产生,只因有了磁带,才有这种音乐。首先是在法国出现,那是记录皮埃尔·谢弗(Pierre Schaeffer)的作品,而后是在德国,接着是意大利,日本,或许在其他地方也有应用,只是我不知道而已。有了两台以上的磁带录音机和一台唱片录音机,接下来的过程就可以实现了:1)单独记录任何可能产生的声音;2)重录,在录制过程中,通过过滤器和电路,对已录声音的物理特性进行任意或全部的更改;3)电子合成(在第三台机器上把之前录制的两种声音合并),允许任意种声音的混合;4)普通拼接允许所有声音的并列,如果其中包括非传统的剪切,普通拼接就会像重录一样,改变原作任意或全部的物理特性。通过这些方法,产生的基本上就是完整的声音空间,它的边界仅由耳朵决定,空间中某个特殊声音的位置取决于以下五个决定因素:频率或音高,振幅或响度,泛音结构或音色,时长,还有形态(声音是如何产生、发展和消失)。这些决定因素中任意一个的变动,都会改变这些声音在声音空间里的位置。存在于完整声音空间中的任意时间点的任意声音,都可以移动到其他时间点上。只有在人们愿意彻底改变音乐习惯时,才会从这些可能性中获益。也就是说,如果一个人更愿意待在家里而不是去剧院,那么他可以利用影像的显现,而无须远距离移动,――也就是说“看电视”。或者说,一个人也可以飞,如果他愿意放弃步行。

音乐习惯包括音阶、调式、对位与和声理论,以及对音色的研究――作为单一声音和有限数量声音组合的声音产生机制。在数学术语中,这些都涉及离散步骤。在音高方面,就像在总数为十二的石头上前行。这种小心翼翼的前行并不是磁带某种可能性的特征,它向我们揭示,音乐行为或音乐会出现在任何一个时间点上,出现在任何一条直线或曲线上,出现在我们所存在的完整声音空间中。事实上,我们有了技术装备后,就可以将当代对自然运行方式的认识运用到艺术之中。

道路的分歧又一次出现,在此人们可以有所选择。如果人们不打算放弃对声音的控制,所用的音乐技巧就会变得很复杂,并向一种新的可能性和认识靠近。(我用“靠近”这个词,因为一颗度量器般的心最终是无法度量自然界的。)或者,像之前所说的那样,人们可以放弃对操纵声音的渴望,清除头脑中关于音乐的想法,而后开始探索让音乐自由跳跃的方法,而非寻找那些人造理论的媒介或是对人类情感的表达。

这项计划对很多人来说是可怕的,但在实际检测中则无须紧张。听到那些仅仅是声音的声音后,人们立即就会触动擅长推理的头脑去建立理论。与大自然的接触会不断激起人类的情感。难道一座高山不会无意中引发我们的感喟?溪边垂钓不会带来快乐的感觉?难道夜晚漫步林中不会产生几分恐惧?难道落雨和起雾不会令人厌恶?难道所爱之人的离世不会让我们悲伤?世间有什么英雄能比卑微植物的顽强生长更加伟大?有什么能比电闪雷鸣更能彰显愤怒?这些对大自然的回应是属于我自己的,肯定不会和别人的回应相同。情绪只会出现在有情感的人身上。当声音只是它们本身时,并不要求那些听到它的人们做出毫无感情的回应。而与之相反的就是人们所说的回应能力。

新音乐:新聆听。不是试图去理解被说出的东西,因为,如果某些话被说出,声音就会被赋予文字的形状。只是对声音活动的一种留意。

那些参与实验性音乐创作的人寻找方式和方法,从而将他们自身从发出声音的活动中移除。有人运用随机操作,这起源于同中国《易经》一样古老的书籍,又如同心理学家在研究中也会运用的随机数字表,极具现代化的气息。又或者类似于罗夏(Rorschach)的心理学测试,人们所写的论文中对于不完美的解读,可以提供不受记忆和想象力束缚的音乐。几何学意味着可以运用与基本上属于时间性演出不同的空间叠加的方式。所有的可能性都可以粗略地划分,在各部分中的实际声音可以用数字的形式来指示,并留待演奏者和接合器去选择。而在后者的情况下,作曲家就像是准许别人用相机来照相的相机制造商。

无论是用磁带录音还是用常规工具作曲,现在的音乐形式都已经不同于磁带问世之前的形式了。人们也没必要对此表示恐慌,因为新事物的出现并不意味着会取代先前就已存在的事物。每个事物都有它自身的位置,并不会取代其他事物。有人说,事物越多越好。

但是或许应该提到磁带对实验性音乐的一些影响。由于磁带上的英寸与时间中的秒数是对等的,越来越常见的情况就是,乐谱存在于空间之中,而不是存在于四分音符、二分音符、十六分音符的符号之中。因此,音符在纸上出现的位置就会同它应该出现的时间点相对应。演奏的进程由秒表推进,产生的节拍就像来自远处的马蹄声和其他有规律的击打。

同时运用几个独立的磁带来实现完美的同步,这是不可行的。这一事实使得一些人转向多轨道磁带的制造,运用数量与人数相对应的机器;而那些接受了无意产生的声音的人们现在意识到,要求各部分以特别形式组合在一起演奏,并不能准确地展现事物的面貌。这些组成在一起的是各个分谱,而非乐谱,这些分谱又能以任意一种难以想象的方式组合在一起。这意味着一首乐曲的每次演奏都将是独特的,不论对作曲者还是聆听者都是趣味盎然。我们同样可以在自然界中看到与之相似的情况,因为没有两片叶子是完全相同的,即使它们出自同一棵树。在艺术上的相似物就是雕塑上随风而动的装饰,即风铃。

毫无疑问,不和谐音与噪音在这种新音乐中受到了欢迎。同理,如果恰巧出现了主七和弦,它也是受欢迎的。

排演显示,对这种新音乐来说,无论是在磁带上录音还是在乐器上奏曲,当几个扬声器或演奏者在空间上分离而不是在一起时,人们可以更加清晰地聆听。因为这种音乐并不关注人们普遍理解的那种和谐,其和声的质量来自几种因素的混合作用。这里我们所关注的是差异的共存以及多种融合的中心点:那就是聆听者的耳朵,不论聆听者身在何处都是一样。这种不和谐,借用伯格森关于无序的言论进行解释,只不过是大多数人还没有接受的和谐。

我们从这里出发去哪儿呢?去电影院。电影这种艺术比音乐更接近大自然。我们有双目也有双耳,只要活在世上,观看和倾听就是我们自己的事情。

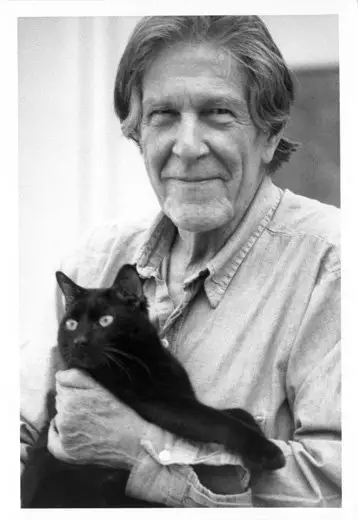

约翰·凯奇(John Milton Cage)

那么创作音乐的目的何在呢?目的之一当然不是确定目的,而是确定声音。那么这个答案一定会以悖论的形式出现:有目的的无目的性,或者漫无目的的演出。可是这种演出是对生命的肯定,既不会试图将无序整顿成有序,也不会暗示创作过程中的改进,而仅仅是一种让我们感受现有生活的方式,一旦人们摆脱了心灵和欲望的干扰,遵循内心的感受,现有的生活就会是如此美好。

文字来源:《沉默》(约翰·凯奇,漓江出版社)

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。