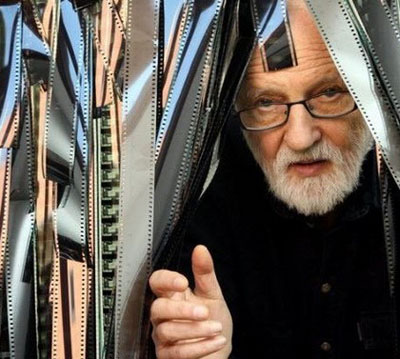

杨·史云梅耶(Jan Svankmajer)

杨·史云梅耶(Jan Svankmajer),1934年9月4日出生于布拉格,导演,编剧。他学生时代钟情超现实主义艺术,学习欧洲传统木偶戏,并涉猎舞台、诗歌创作、电影等艺术范畴。史云梅耶在1964年制作了他的首部动画短片《最后伎俩》,并于1970年加入捷克超现实主义艺术团体。其作品不限形式和材料:面包、木头、陶器甚至演员也可被用作动画的材料与元素。代表作品有《贪吃树》(2000)、《极乐同盟》(1996)、《浮士德》(1994)、《食物》(1992) 、《波西米亚斯大林主义之死》(1990)、《生动的自画像》(1989) 等。

杨·史云梅耶是一个从来不顺应形式和政治潮流的艺术家。他的作品是不受形式和材料的限制的,但主题却大多都是质疑、检验和挑衅。《梦魇疯人院》就要求观众去思索,“理论上的自由或者严格的纪律能否平等地当成镇压的措施来看待”,向社会文明提出质疑。同时,作品中大多数都出现了对“童年”,对“本能”的赞扬。《贪吃树》中虽然看似孩子们是恶魔,但是却让观者从心里发出“要善待孩子和关爱孩子”的声音。杨·史云梅耶的父亲是一名橱窗设计师,母亲是裁缝,从小的家庭状况不错,而且一直对绘画等艺术方面很感兴趣。可以说,他的童年是自由的,丰富的、阳光的。而现实社会的压抑、不平等和黑暗是让许多人无法接受的,对迷恋童年的杨·史云梅耶更是如此。有些人选择了压抑作为自我防御机制,而杨·史云梅耶则选择了投射。把自己内心对现实的不满和对童年的爱恋都放在了他的作品中。拥有一个孩童的真诚和热情的杨·史云梅耶,与物品玩耍、对话,抚摸它们、破坏它们,这是一个孩童毫无理性、本能的欲望。在一次访谈中,杨·史云梅耶也表示:“作品不先解放了自己,又怎能谈得上解放观众?创作一直以来都是我的自我治疗。”

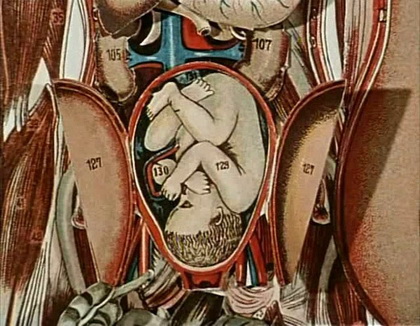

杨·史云梅耶的投射很有艺术性,至少在我们看来是这样。通过他创造出来的形象的美学效果——结构、色彩、形状、内容和他们的相互关系来向观众述说。在他的作品中,叙事成分通常是服从于他们的视觉元素,在他的大部分影片中对话是缺失的一部份。名为《对话的可能性》的短篇中无一句对话。另外,在拍摄时,他大量运用了快速蒙太奇来操作他的影像,大量的快甩、快切、大特写以及音画对位都使他的影片在视觉上更富冲击力。可以说他为达到音画对位的效果,而使用了大量的大特写的平行剪切。不可否认连续的大特写本身是有悖观众的视听习惯的,而这几乎是杨·史云梅耶的标志手法。这种有悖常规视听习惯的手法,使影片光在镜头运用上就给观众造成了压抑、神秘、令人担忧的感觉,再加上影片的内容、所拍摄的本体所带来的视觉冲击,就使得杨·史云梅耶的影片构建的世界更为神奇,同时带给观众的不仅仅是感官的刺激,更是留给了他们广阔的想象天地,并引导他们踏入所谓的超现实空间。《贪吃树》中对人嘴部的大特写甚至还被安排在影片的最后加以强化。让那个象征安静的“嘘”的画面竟然有了声音,作为观者还感受到了风吹过面前。对动画的处理总是采用非传统的方法,偏好使用新式的三维技术,这种技术可以在“对话的多种可能性”中窥见一斑。作为一个导演,创意不只是表现在思想上,有一大部分是反映在拍摄方式上。杨·史云梅耶的拍摄手法是新奇的,不被条件束缚的。杨·史云梅耶就像孩子一样大胆地处理事情。

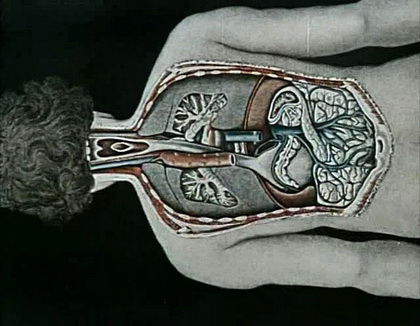

除了拍摄手法的特别应用,杨·史云梅耶作品中令人们印象深刻的就是史云梅耶对于那些另类的食物,例如灵活的血淋林的猪舌头、猪肠、猪排等。就算是在真人电影中,杨·史云梅耶也会运用它们来做一些神秘地暗示。杨·史云梅耶在采访中也说:“食物是我常用的一个主题,在某种程度上也是我自身的一个困扰。我对食物的困扰要回到我的童年,我是一个厌食者,曾经被送到一些疗养院强行喂食。人们对待食物和食用食物的方式可以很好地反映出我们的文明。《贪吃树》很明显在许多方面都和饮食有关,值得注意的是贪吃树在影片里面并不只是什么都吃,他绝对是一种吞没,它也是我们的文明如何吞没少数民族、多元文化的象征。”杨·史云梅耶对食物运用的情有独钟又让我不得不想到了弗洛伊德的早期经验论(人的行为深受童年早期经验的影响)。另外,有一些小细节也有自己的独特性格,例如,贪吃树爱玩玩具,《对话的可能性》中生活用品、文化器具的运用。

在《疯狂疗养院》DVD花絮中的杨·史云梅耶十诫中第二条说的是:“全身心投入你钟爱的事,除此外没有更好的办法。这些迷恋来自于你的童年,巨大的财富正深埋于你的童年之中。这个财富之门必须永远向着童年打开,它无关忽记忆,而是情绪,不存在于意识,而是深藏在潜意识中。让这条地下河流在真实的自我中流淌,关注这种感觉,但是同时,释放自我。当你拍摄电影时,你必须24小时的沉浸于中。然后所有的迷惑、童年就不知不觉融入你的电影。这样一来,你的电影就达到了纯真的胜利,这就是它的意义所在。”杨·史云梅耶清楚地表达了自己的创作风格和思想的本源。将“一个深受童年影响的超现实主义者”作为他的定义很适合。

捷克导演杨·史云梅耶以他超现实的梦幻般的动画创作令世界着迷。史云梅耶的奇妙之处在于他通过物体的动作姿态、个性和对文化的深刻观察将普通的人和物奇异化。他的作品对无数导演来说是一个灯塔,处处给予艺术家以灵感,并且毫无疑问是在共产主义的捷克斯洛伐克的专制环境下浮现出的重要艺术品。尽管这些作品都是超现实主义的,但史云梅耶以电影为手段探索了社会习俗、社会阶层及其相互作用等问题。

作品列表

Poslední trik pana Schwarcewalldea a pana Edgara (1964)最后伎俩

Johann Sebastian Bach: Fantasia G-moll(1965)巴赫狂想曲(戛纳电影节 最佳短片 )

Hra s kameny(1965)石头的游戏

Rakvickarna(1966)棺材屋

Et Cetera(1966)其他

Historia Naturae,Suita(1967)自然史

Zahrada(1968)庭园

Picknick mit Weissmann(1968)午后的午餐

Byt(1968)部屋

Tichy tyden v dome(1969)屋里平静的一周

Kostnice(1970)纳骨堂

Don Sanche(1970)唐璜

Zvahlav aneb Saticky Slameného Huberta(1971)荒唐童话

Leonarduv denik(1972)李奥纳多日记

Otrantsky zámek(1977)奥特兰多城堡

Zánik domu Usheru(1981)颓败之屋

Moznosti dialogu(1982)对话的维度(柏林国际电影节 最佳短片)

Kyvadlo,jáma a nadeje(1983)死亡的邀约/深坑、钟摆和希望

Do pivnice(1983)地下室的怪物

Neco z Alenky(1988)爱丽丝

Muzné hry(1988)男性游戏

Another Kind of Love(1988)另一种爱

Tma/Svetlo/Tma (1989) 黑暗/光明/黑暗

Meat Love (1989) 肉之恋

Flora (1989) 花神

Animated Self-Portraits (1989) 生动的自画像

Death of Stalinism in Bohemia,The (1990) 波西米亚斯大林主义之死

Jídlo(1992) 食物

Faust(1994) 浮士德

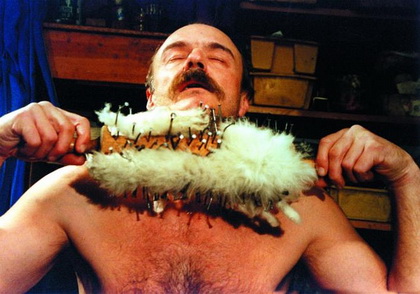

Spiklenci slasti(1996)极乐同盟

Otesánek (2000) 贪吃树/树婴

Sílení (2005)梦魇疯人院 (Pilsen Film Festival 最佳影片)

Cinema16: European Short Films 欧洲名导短片集(2006)

Prezít svuj zivot(teorie a praxe)幸存的生命(理论与实践)(又译:梦中见)(2010)

史云梅耶:没有天才这样一种东西

文/Wendy Jackson︱/译 飞言

扬·史云梅耶被誉为当代捷克最杰出最有影响力的电影制作者之一。1960年代以来,他的电影已经是观众震惊着迷;排斥又愉悦着观众,风靡全球,给无数其他艺术家甚至模仿者带来灵感。他的同胞和当代导演米洛舍·福尔曼对他的评价广为人知:“迪斯尼加布努艾尔等于扬·史云梅耶。”仔细分析,福尔曼的理念可能受到布勒东、爱森斯坦、费里尼、弗洛伊德和其他众多的超现实主义者的影响,还受到迪斯尼一定程度的影响。

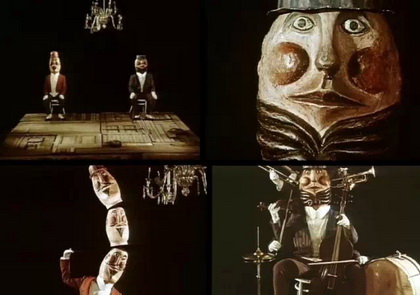

1964年史云梅耶制作了他的首部动画短片《最后伎俩》。《最后伎俩》将剧场表演和木偶表演合而为一,挪用了黑光剧场的特殊技巧,利用黑色背景和灯光营造出出人意料的奇幻视觉情境相当纯粹。

史云梅耶与1934年出生于捷克斯洛伐克的布拉格,巧合的是,捷克的超现实主义团体也在同一年成立,而他和这个组织过从甚密。在他63年(利维坦注:这篇文章采访完成于1997年)的人生里,在他现在居住的资本主义捷克,他已经见过来来去去总共六个不同的政治制度。虽然他的作品含有明显的政治内容,但是史云梅耶灵活地指出,他坚守一个内在的评论和观点,与任何一个思想学派都不同。他的电影具有普遍性,能与来自不同的文化和信仰的每一个人交流。

《巴哈狂想曲》,1965年

1965年《巴哈狂想曲》获戛纳电影节金棕榈奖提名,拿到评委会大奖。

从文体上来说,史云梅耶的电影有着让人无法忘记的丰富而多样的技术。真人动作、木偶、拼贴、绘制动画、蒙太奇、粘土和目标停止动作动画和谐而又矛盾地混合在一起,这些存在于他的所有作品——包括30部电影,片长从20秒到95分钟。虽然这些电影当中的大部分都被改编成动画片,但史云梅耶拒绝被归类为一个动画电影制作者,或者和这相关的任何特定类型的艺术家。“动画制作者往往专注于为自己构建一个相近的封闭世界,就好比鸽友和家兔饲养员,”史云梅耶在一个采访开始时说,“我从不自称动画电影制作者,因为我对动画技术或创造一个完全的假象没有兴趣,我的兴趣在于给日常物体带来生命。”

而给日常物体带来生命正是史云梅耶所要做的。我们几乎可以把史云梅耶电影中的道具制作成一部物品字典,有点类似弗洛伊德的梦的解析。从鱼到擀面杖,到钥匙,再到石头和衣柜壁橱,物体通常被困在平常的生活,然后带上了新的含义,是情绪和思想的隐喻。

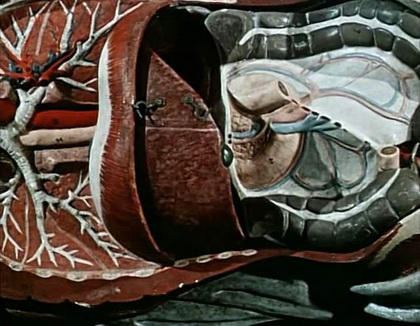

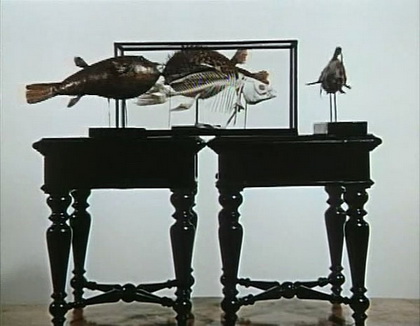

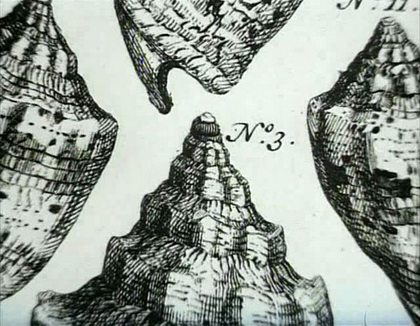

《自然史》(1967)

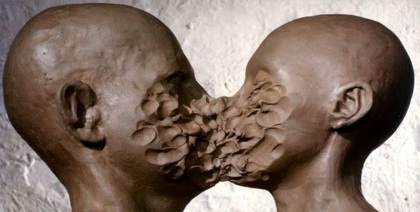

《对话的维度》(1982年)

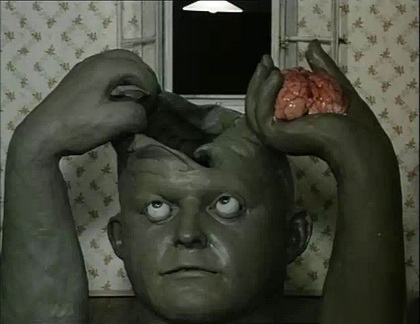

《黑暗 光明 黑暗》(1989年)

《食物》(1993年)

持久视觉

史云梅耶已成为独立电影社区谈论和羡慕的对象,而公众对他的成就的识别是有限。他的电影回顾展以及接下来他的电影对话的维度在1983年安纳西动画节获得大奖常常被认为是他的电影引起国际性的兴趣的开始。

14年12部电影之后,圣弗郎西斯科电影节(SFIFF),在它创立的第四十年里,决定把金门持久视觉将的荣誉授予史云梅耶,一个新的奖项,对一个“在电影制作的传统范围外工作”的电影制作者的终生成就表示认可。

《爱丽丝》(1988年)

《男性游戏》(1988年)

彼特·斯嘉丽,电影节的创意总监,于1997年五月6日在圣弗朗西斯科的卡布奇戏院将把奖颁给了史云梅耶。他告诉观众,几年前一封关于放映史云梅耶电影的邮件是电影节收到的最讨厌的邮件。但这不大可能成为颁奖的原因,座无虚席的卡布奇戏院显示出当地市场对史云梅耶电影的强烈需求。亨利·谢里克也在颁奖现场发言,列举了史云梅耶对他的作品的影响。

SFIFF当时赞助了史云梅耶赴圣弗朗西斯科的行程,伴随着他的短片放映和他的新片《极乐同盟》的北美首映。史云梅耶在颁奖现场说,自从他到达圣弗朗西斯科起就被问了太多的问题,使他感觉像是被丢进了洗衣机的旋转周期中。幸运的我是向史云梅耶提问的人之一,同时很荣幸有机会用他的语言和他长谈。虽然我曾见过史云梅耶,但是我只能试着通过我对捷克语的有限理解来交流。然而这一次,我能够在口译者的协助下进行深入的采访。

我问史云梅耶获得持久视觉奖的感受如何,他回答说他喜欢这个奖的名字,然后补充道:“我很高兴能得到这个奖,因为这不是一个政府颁的奖。我不会接受政府颁的奖。共产党想要颁给我一个桂冠奖,但被我拒绝了!”

《极乐同盟》(1996年)

史云梅耶最近的一部电影(利维坦注:指《极乐同盟》。由于作者成文时间较早,所以此片为当时最近的一部)是黑色幽默和对人类现状观察的杰作。被描述为“性宴”的电影,同盟展现了六个角色和他们离奇的性迷信的幻想。淫乱、怪诞和令人捧腹,这部电影把我们带入了普通人极为隐秘非常私人的生活中,这些人有:公寓居民,新闻主播,杂志小贩,还有邮差。如果你喜欢类似于把面包塞进鼻孔或脚趾被鱼吮吸这样的怪癖,那么在这里你不孤单!

史云梅耶的神奇天才之一是他把电影——一种纯粹的听觉-视觉的媒介,转换成一种感性的、近乎联觉性的经验的能力。欣赏他的电影,尤其是《极乐同盟》,我们可以用舌头品味,用鼻子闻和全身心感受布景。他对夸张、超现实声音效果,和快速的爱森斯坦式的剪辑的运用,加强了原本就很神秘的图像。

《极乐同盟》的肉体和他在息影7年间创作的作品有相似之处,他受到的7年息影期的制裁的原因是,因为在他的“未经许可”下对他1972年的电影《莱昂纳多的日记》做出的改变里发现提到了政治。

从1972到1979年,他专注于雕塑、陶瓷、诗歌和其他静态艺术形式,结果创作出了等身作品,这被他称为是“触觉实验”,在这里面有非常简单的,如擀面杖覆盖在动物指甲和皮毛上,探索可唤醒感觉的对比。下面是一首属于这一类艺术的爱情诗,诗名《经济的自杀》,由史云梅耶创作于1979年,为他的妻子伊娃(她本人是就是一个画家和雕塑家)而作:

扩展你的手指,尽可能地分开

在手指间放一粒豌豆

忍耐

跪下,膝盖下面是擦菜板

忍耐

往嘴里放一个口含糖

吸糖

你的背紧挨着洗衣房平滑的混凝土

忍耐

一只脚后跟放在从浴盆流里出来的水

就像插塞已被抽出

忍耐

牛犊涂上了蛋黄

让它干

同时要忍耐

盆地里的流水

脱掉鞋

浸泡你的脸

忍耐

温迪·杰克逊:我对在《极乐同盟》和你于1970制作的触觉实验之间存在的相似性感到震惊。这部片也是在那时开展的吗?

史云梅耶:这部电影的这个脚本构思于1970年,当时用的是不一样的标题。只是迟一点点之后,我便从触觉实验和探索开始,1974年或差不多。所以实际上,触觉实验应用到这部影片里只能是在我实际上开始拍摄它时,那是1996年。

温:这样的说会不会很鲁莽:到目前为止,《极乐同盟》是你超现实主义影片里最极致的一部?

史:这个说法完全正确。这正是我要说的,在这部电影里,它绝对含有最强烈的超现实主义元素。

温:为什么?

史:同盟确实是一部关于解放和获得自由的电影。这不是艺术,但是,它是电影。就像是说,举个例子,安德烈·布勒东不会说“超现实主义绘画”,他会说是“绘画里的超现实主义”。同时,我说是电影里的超现实主义。超现实主义是心理学,它是哲学,它是精神方式,但它不是美学的。超现实主义的兴趣不在于创造任何一种审美。它在许多不同的艺术家那里被画成一个元素,但它不存在。

温:在你的作品里这么流行的一种东西它如何能够不存在?

史:超现实主义确实存在,但它不是一种艺术形式。要表征超现实主义,你可以说它是20世纪的浪漫主义运动。每一个浪漫时期都表达三种元素:爱情,自由和诗歌。每一代人根据他们生活的环境和时期寻找他们自己的艺术表达。21世纪的浪漫主义也会问到同样的问题。无论浪漫主义还是文化主义,还是其他别的,都没有关系。

温:在这部片里,你保留了动画人物幻想现实化的技术。作用受限的动画扮演了什么角色?

史:动画的应用主要是在角色创造了一个人工的[性]伴侣之后。这些人的活动是从远处的视角来观察的,或是被第三者观察。实际上制作了他们的伴侣(各自的伴侣)的两个人的关系,是从一个人类的角度来处理的,从一个伴侣的角度。我犹豫了好长一段时间,我是否应该这样做,或者像电影的其他部分的制作方法,寓意,这样它会被看作不只是他们两个的关系。然后我意识到个体不是真的在寻找一个生物,而是一个模拟像,一个人工的玩偶。为了让这些事物逼真,我只能靠动画来达到。因此,我跳出第三者的视角,把它放在表达角色观点的文本里。

温:你认为这让那些幻想变得更真实吗?这是不是你曾经提到的“真正的动画”?

史:你可以看到人物已经被缝制在一起,它们是物体。我在为电影工作同样要处理许多其它的物体。在这个特殊的例子里,有一点点不同,因为和小人像工作的人可以真正地对它们动手动脚,各种各样的暴力行动,你可以看到这些效果。比如说,角色穿着改造自服装的雄鸡头和伞翼。他获得了完全不一样的力量,飞行和表演魔术等等……当他撞上树枝面具掉下时,他立刻就变了,只是一个那样渺小的人,失去了他的力量。

温:在你看来,电影里有没有任何角色意识到他们对彼此的幻想?

史:我的意图是他们的行为中应有特定的元素,以便在他们之间建立可识别性。他们不应该相互认识,但是会发生一些事,触发识别,这样他们就知道他们自己是同一群人中的一部分。举例说,当一个同性恋可以识别另外一个同性恋时,那是因为一些特定的元素,这里有一些事(无形的),一次交流可以触发那个识别。独自享受或者“自动性”的时间不要求交流。两个主角秘密地交流,不是直接的。实际上他们是孤立的,但同时,他们是盟友。

《浮士德》(1994年)

温:在《浮士德》里,现在是在同盟里,你已经增加了你的木偶的尺寸。当你在对木偶的使用中引用捷克传统时,大尺寸的傀儡才是你独特的创造。真人尺寸的木偶代表着什么?

史:我不想把木偶的重要或者意义过分夸大。我的目的是把这些木偶带入现实,因此我不得不增加他们的尺寸,这样他们可以面对演员时以正确的比例发挥作用,和他们互动。

也有小尺寸木偶存在于小型剧院。这样,我设法使观众对尺寸感到极度不安。在这一刻,你会看到它们很小,当他们被一只手牵着时,在另一刻,你会看到它们和真人一般大小。所以,我们实际上正在走向不同维度的现实。

《梦魇疯人院》(2005年)

温:你曾说过查尔斯·博尔斯是“你的现实和真实动画的前任”。你第一次看他的电影是什么时候?

史:我第一次看博尔斯的电影是在17岁,甚至在我已经完成了平面之后也还看。捷克电影档案馆里有两部博尔斯的电影。档案馆主任看了我的电影之后,他联系我说“我这里有些东西你可能会感兴趣”。所以我去了,看了电影,我意识到在我所做的事上他是我的前任,因为他把动画和实景混合在一起,50年后我才开始制作电影。但是我们是从技术的角度来讨论,而不是内容。

温:你是否认为从你看了博尔斯的作品的那一刻起,它就全方位地对你产生了影响?

史:不,不一定。我从不宣称自己是现场表演和动画结合的发明者。我只是非常高兴,发现在好久以前有个人先于我有了相同的主意,而这个主意也适合他。

温:一直到《爱丽丝》和后来的《浮士德》,你工作中接触到几乎全部是动画。和真实演员一起工作感觉如何?你对他们控制较少,我会这么想,少于你对无生命的物体的控制。

史:我必须承认,我同演员一起工作完全和我同无生命的物体工作一样。我选择演员的标准与是否著名,或者“好演员”无关,相反我选择的演员要和我构思的特定画面吻合。然后我和他们一起工作,我用相机拍摄他们,就像拍摄无生命的物体一样。有时候我甚至把演员动画化,像我在《浮士德》里做的那样。

《幸存的生命》(2010年)

温:你在电影制作和其他艺术上非常多才多艺,使用了很多不同的技术。你可不可以告诉我,在选择哪种媒介来交流或是表达特别想法时,你的决定过程?

史:我总是说我基本上使我的作品“变得有秩序”,这个我指的是“内心的秩序”。所呈现出来的那些真的是源自我的内心。我是这样看的,每一个个体在他的一生中都有所积累。那些所积累在他或她里面的需要找一种方式排除出来。基本上,每个人都可以那样做,但是大部分人都没有找到一种释放它的方法,他们有一定的障碍。这里没有天才这种东西。

温:没有天才这种东西?这是一个大胆的声明。

史:这很简单。艺术家可以获得资源,然后克服障碍。但是一个职员坐在他的办公室里,显然,他有他的障碍,而他不能克服。这所谓的“专业”,更多的是技巧的问题,或者是技术的问题,与创造联系较少。你可以在天真的艺术或是民间艺术里看到,如果一个个体想要表达他或者她自己,他们会找一条途径去做它如果他们真的愿意做。

温:你所生长的是一个如此压抑创造性和自我表达的年代。你竟然幸运到没有这个障碍,让你能够意识到你有通过艺术来表达自己的潜力,这怎么可能?

史:这是一个难以回答的问题。我相信这有很多方面,包括家庭影响。某些儿童是很难处理。我是那些儿童中的一个(笑)。举例说,所有的儿童会画画。他们中的一些人到了成年仍然保留着这种能力,但是其他的儿童的能力在成长过程被抹杀了。

温:在贵国的共产主义统治垮台之后,你制作了浑然天成的电影,《斯大林主义在波西米亚的灭亡》至今已有7年了。现在你拥有了你的自由。这如何改变了你的内容,你的信息?谁或者什么是你现在的反面人物?

史:我想说的是,我认为我所有的电影都里都有政治。但是我从来不把范围缩小到极权主义,这种做法,比如说,持反对意见的艺术家通常会这样。因为我意识到如果文明允许病态的法西斯主义和斯大林主义的创造和存在,那么整个文明本身是有病的,哪里出了问题。我总是想看透问题的本质。不只是关注政治活动的表面。因此,我的电影是普适的,它可以和捷克共和国以外的观众交流。所以,只是因为捷克斯洛伐克的政治形势改变了,也不意味着文明的普适性同时也改变了。据我所知,去改变我的敌人是没理由的。我永远是我。

《斯大林主义在波希米亚的终结》(1990年)

温:接下来等待你的是什么?

史:我的下一个计划是一部名字为《奥特萨内克》(利维坦注:Otesánek,国内翻译成《贪吃树》或《树婴》)的故事片,这个词不能翻译。这是一个非常古老的的捷克童话故事。虽然它在捷克文化圈意外名气较小,但是从没听说过它的人也可以接受,因为电影里会讲述原版的故事。电影里会有一个对话,和极乐同盟不一样,这部电影没有语言。

这会是一部实景电影,时间设定在当代,经过剪辑后与之平行的是一部叙述原创的捷克童话故事的动画片,这是整部电影的基础。动画片有点像有了生命的纸人在讲述源故事。剧本已经创作完整,我大概会在秋天某个时候开始前期制作。我们在为电影筹集资金,希望明年春天就可以开始拍摄影片了。拍摄地会是布拉格;全部在一个屋子里进行。

《奥特萨内克》是一个关于一对无法生育的夫妇的故事,因此这个爸爸走到后院在树墩上雕刻出了一个小婴儿。故事是这样的,这个小男孩长呀长,吃呀吃,这个屋子已经供不起他。他总是很饿;他把眼前的一切都吃了,包括邮差,最后他把父母也吃了。故事里还有一个小女孩和男孩住在这个屋子。他们成了朋友,实际上她帮他抓人供他吃。她是唯一一个实际上设法和他建立交流的人;她明白所发生的一切因为她从书上读过这个小童话。事实上,她可以预测未来,因为从书上并行的故事她可以知道将会发生的一切。

故事的结尾非常悲剧,因为主角被杀了。小女孩从童话里知道这将会发生的事,她做了一切力所能及的事来阻止它,因为他是她的朋友。电影的结局和故事的结局

是一样的,一个悲剧的结局,老奶奶来到地下室,手持一把斧头,杀死了男孩。在电影的最后一幕,小姑娘在哭泣,乞求她不要杀他。

文明是建立在理性之上的,极权主义是,在这个特殊的观点之外的或者不联系现实的任何东西,这是很难理解的,因此会被推翻。

《树婴》(2000年)

温:灵感是否来源于传统的东欧故事“格林”?

史:是的,这和吓唬小孩子的恐怖童话故事是相似的。但是在这部电影里,我添加了一个哲学的维度,因为你可以把这个主角看作一个对任何事物的隐喻。这会是黑色幽默,想象力和童话故事的混合。故事会拍成黑色幽默片,带有现实的元素。

温:当你描述这些时,我想象你用文学的方式把黑色幽默,想象和童话像放在大坩埚里一样混合在一起。对了,你常常被称为电影“炼金师”。

史:是的,炼金是连接你不可以连接的事物,那些“不可连接的”事物。诗歌和炼金是平行存在的。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。