▲ 伦敦金融新区公共艺术作品

我首先说一个概念,公共艺术理论的专属性。我们现在的研究大多是拿来主义,拼凑主义,不同的东西拿来生搬硬套后变成一个基本的概念,我觉得这是不负责任的。当然这也是在应急状态下产生的结果,比如现在特别热的公共艺术的学科,多是采用适用度非常广的教材。究竟怎么样教?各个学校教的也不同,差别大,理论的研究也很薄弱,但实践发展速度却非常快,公共艺术的适用范围也越来越宽。一个学科的成熟体现在哪里?就是它必须有这个学科所专属的表述系统,我们进行这方面思考的时候得有一个工具,当你进行很多形象的记录、研究以及解释现象的时候用什么呢?你得有一些概念,有一些工具,比如说我们评述国民经济指标时有GDP,这是一个概念工具。现在我们的经济学有各种各样的基本概念,在评述公共艺术现象时,我们用什么工具?当遇到一个新概念的时候,我们要创造出一种新的工具,那么公共艺术理论是干什么的,就是为我们研究创造的一种工具。这是我要提出这样一个概念的理由。我讲三个部分。

第一部分要解决的问题是:为什么是“中国公共艺术理论”,而不是公共艺术理论?

公共艺术来源于西方,特别是美国的公共文化建设实践影响了世界。但中国的情况有特殊性。

西方公共艺术的发展看起来很成熟,但其实历史也是不长的。用公共艺术这个概念来打造城市空间,也就是上个世纪70年代,更早可以追溯到二战之后的美国罗斯福新政时期。我们从现在追溯它的历史乃至延伸到古代,是在有了公共艺术的观念以后,人们再反过来去看历史上曾经影响过我们的那些公共环境、公共空间是怎么打造的,然后才开始有了一套公共艺术实践和理论研究的思路。

其实在西方的公共艺术理论研究纯理论性的研究,特别是在概念层面是非常少的,因为他们更多的是在实践层面。为什么呢?其中一个最重要的原因就是西方关于公共文化与公共空间、公共参与的研究特别发达,公共艺术是把公共文化研究的成果结合艺术运用到实践中来。

这样一个原因使得西方在实践层面操作的研究非常多,而在理论方面,由于它在实践方面的积累非常厚实,所以相对较少。如果我们要思考公共文化,我们必须还要回到哲学或社会学层面去思考公共艺术与公共文化、公共空间的诸多研究成果的关系,西方的公共艺术研究在这方面有非常多的成果需要我们消化。

我们中国在这方面的研究就非常薄弱。如果回到清代或民国建立之前,很难找到一本研究公共文化的书。比如说《清明上河图》,它在河边有一个大的空间,但是没有广场;庙堂烧香的地方有小巷,可是没有广场。

我们去逛很多城市你会发现,过去城市街道就是两个车子的空间,而小巷子的空间就是两个人可以穿过的,甚至有的窄巷子两个人都走不过。可是你把这个围墙一打开,里面可能是一个非常好的庭院,别有洞天。那是什么原因呢?这就说明过去虽然是一个花园,但不是面向公共的,它是为一个特殊的家族、群体服务的。它不是为公众们的公共需求建造的。

▲ 苏州狮子园局部

这种文化使得我们在对公共艺术进行研究的时候,面临很多课题,其中包括如何去建立公共文化,尤其是公共文化跟我们城市生活的关系,跟城市公共空间的关系。在这方面的研究我们是非常初级的,理论的梳理也非常不够。有的研究者可能在公共哲学、公共文化这方面的训练好一些,但可能艺术方面的训练差一点;有的实践强,但是理论又弱。目前整体理论研究和人才积累,都还比较薄弱。所以我觉得还是在刚刚起步,有一个漫长的路要走。这是我强调中国语境的公共艺术理论研究的理由。

我要说的第二部分,公共艺术必须要有该学科专属的概念系统,从而为实践工作提供表述和介入实践的工具和手段。

公共艺术学科涉及领域宽泛。但其理论系统必须要建立,逻辑整体面貌,原则难以成为“学科”。因此建立专属性的公共艺术概念是重中之重。

一个学科的成熟不仅在于有多少人关注。这是一个重要的方面,但更重要的是必须有该学科的专属性的学术表述系统,从而为这一学科研究和实践工作提供概念工具。有人说公共艺术是一种观念。这种说法是十分表面的。它不仅是观念,更是当代中国城市公共空间实践的美学工具和方法论原则。如果说我的理论研究工作与其他专家有不同之处,那便是:我试图通过我的工作,提供一套公共艺术独有的、表述公共艺术的概念工具;这套概念工具不是借来的,是公共艺术这个学科专属的。当我们有了这套工具以后,我们去研究我们的城市空间就有了公共艺术这一学科专属的表述方式。希望我的研究能解决这个问题并把这项工作做好。

具体说三个问题。

第一个是公共精神的塑造和培养,这是一个核心问题。也就是公共艺术介入、参与、创新城市公共空间,根本的目的就在于我们怎么培养公共精神。比如我们现在几乎所有城市都有空间规划,诸如商务区、教育区、产业区等。表面上看很齐全,但其实存在很大问题:比如我们生活在这个空间里的人们有关于他们共同交流、共同生活的空间是友好的还是非友好的?是促进人与人交流的还是非促进人与人交流的?建造者往往没有考虑这些问题。另外,跟我们公共艺术有关。当公共艺术进入到这个空间里,它对人与人之间的和谐关系、对环境友好关系的促进是什么样的,这方面的研究更是空白。

第二个是城市公共空间品质的研究。通常我们认为种了几棵树,路很宽,放两把椅子,引入水,铺上透水砖就是考虑生态和建立友好型环境了。事实上根本不是那么简单。种什么树、这个树是不是生态的,鸟会不会来、来什么鸟?这个污水下来以后进入土地,它跟我们的环境排斥与否?我们对这方面的工作做得非常不够。这个空间为生存者、居住者、来访者提供一个什么样的交流品质。我们的研究也是一个空白。具体地说,第二个问题是关于生态的可持续性要素和人文营造的品质怎样协同介入城市空间,构成城市社会的可持续性的良性发展。

第三个是公共艺术创作与实施的基本策略,在实践层面该怎么做?

这方面涉及到社会政策的制度设计,艺术方案的获取渠道,评审和挑选机制,策划人制度等等,是一个复杂而又系统的问题。没有这样一个完整系统的社会保障,前两个问题都会落空。

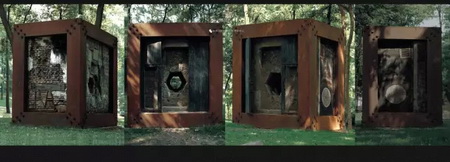

▲ 杨奇瑞《杭州轶事》铜、砖、土、石 350cmx350cmx200cm 2000年

我谈的第三部分内容是:公共艺术的学科界定和难点是“边界切分”。

公共艺术它不仅仅是雕塑,不仅是景观,也不仅是公共建筑;公共艺术该如何界定自身?这是难点所在。

有很多学生在做论文时都会碰到这个问题,觉得公共艺术没有边界。我的研究一样会碰到这个问题。那我们在理论上怎么解决这个问题?首先谈谈我的解决方式。我的定义是:公共艺术是一门学科,不是一门专业。

学科的研究对象可以有很多,我们可以概括出哪怕它有一百个研究对象,其中可能有五个或六个学科形成公共艺术的核心。由这五个学科的核心,我们画出它的边界线在哪里,跟城市历史学什么关系、跟景观学什么关系、跟建筑学什么关系……等等,我们画出它的边界,也就是找到它的相接点,然后进行我们理论核心的建构。

这样我们有一个清晰的理论脉络,否则没法操作,而且我们去言说的时候显得无边无际,你说的问题跟我说的问题不在一个频道,就难以产生更有深度的理论对话。这更表明一套专属于公共艺术理论的概念工具的重要性。

从实践层面来讲,它是多学科共同参与的一个对城市空间美学的实践和运用。这一套实践运用成为了跟别的学科最大的区别,它是理论和实践并重的,它是不能离开理论的。

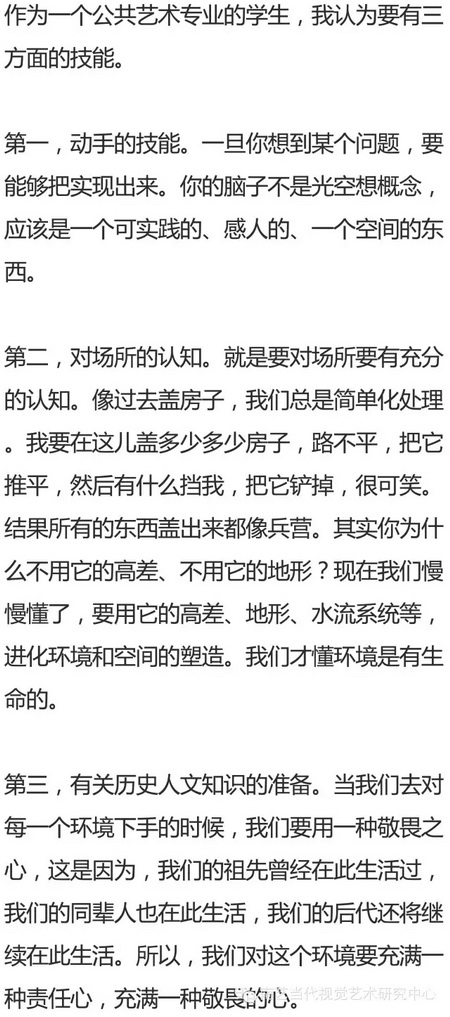

▲ 景育民公共艺术作品,青岛澜湾艺术区2015年

回到中国的公共艺术学历教育的,从本科教育,乃至硕士、博士整个梯队的培养是全世界没有的。这说明什么?说明大家对整个中国城市化的建设过程中,改造城市空间的要求和诉求深入人心,而且,它未来一定会是我们城市建设与发展中一支非常重要的力量,社会的需求也非常大。大家一定是有非常高的预期,这是毫无疑问的。

与西方相比,因为西方的城市空间太成熟了,几乎难以找更多需要改造的地方。然后,它跟人口又有关,它的人口又不是增长,是下降的,所以,它不需要城市空间的再生产、再扩大的钢性需求是比较小的,甚至有很多老的城市空间已经衰退了,它需要振兴,需要让它再生。

所以,它面临的问题跟我们是完全不同的。从中国城市化的发展中,我们有这么多的学校在热衷于公共艺术教育,从总的来讲,是对我们城市空间品质发展的高预期的一个反映,我觉得是好的现象。但是,从它的质量来看,是远远地跟我们所讲的担负着城市公共空间实践重任的这种要求和准备距离是很大。

整理:王文文

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。