艺术史的侧面(三)·图史之间 ——缪哲的艺术史研究

近年来,艺术史业已成为一门国际显学。随着其他学科和领域的广泛、深度介入,极大地开拓了艺术史研究的边界,积累了非常丰硕的成果。除了重要史实的考证之外,还形成了图像学、形式分析、视觉文化等诸多超越艺术史本身的认知方式。这些史实和认知方式实际已经在或明或暗地影响着当代艺术的思考和实践。

当然,这并不是说当代艺术一定要回到艺术史的维度,或者说,艺术史家一定要按当代艺术的方式思考艺术史(汉斯·贝尔廷),更重要的是,作为一种认知实践,当代艺术与艺术史研究身处同一个时代,其中既有各自异质的一面,也不能回避它们共享的感受和回应。在这个意义上,二者之间是否受影响变得次要,关键在于,此时艺术史研究本身可能就是一种当代艺术实践。反之亦然。

为此,我们特地开设栏目“艺术史的侧面”,邀请鲁明军主持。定期转载刊发优秀的研究论文和书评,以飨读者。这些研究有一个共同的特点,它们都不是宏大叙事,也不是无聊的考据,更不是简单的政治表态,而是以一个独特的视角和路径,通过揭示某一历史的侧面,意在探索一种新的观看和认知方式。

导言:

尽管在缪哲先生自己看来,《以图证史的陷阱》、《艺术史中的文献与“家法”》这几篇短文都是写着玩的,他更看重的是《重访楼阁》、《孔子见老子》等专题大论,但实际上对于美术史领域乃至整个学界,影响更广的还是他那几篇短文。

受新文化史的影响,近年来“以图证史”成了史学界一个显要的视角和方法。与之相对,艺术史自身也逐渐从经典的风格史拓展到文化史、社会史、思想史等领域,落脚点从艺术的形式语言延伸到历史、社会、文化、政治等层面。在历史学与艺术史二者之间的这种互动中,图/史或图/文之间的关系便成了其中的一个重要环节。缪哲通过对相关著述的批评、特别是对一些具体问题的考释和研究,不忘提醒我们:一方面,在以图证史的过程中,还是“要将图像放在美术史传统中,而不能孤立地看图,否则图像不仅不能证、反会淆乱‘史’”;另一方面,“艺术史研究的目标,固然是图,但图的理解,终少不了文献的帮助。读文献有基本的原则,那就是字义的理解要取当时的含义,不能想当然或以今例古”。

实际上,缪哲并不反对新的视角和方法,也不是完全袭用中国传统的艺术史逻辑,他的工作恰恰是在对二者予以一定反思和批判基础上的一种承传和拓展。因此,他没有海外艺术史学那么“野蛮”和“粗暴”,也没有中国传统艺术史写作的“暮气”和“陈腐”,而是在二者之间的调停中始终保持着一种必要的平衡及审慎。就像他的文字,干净,古雅,那种“隐约的文气”,无疑“与我们几千年传统的精髓暗暗相通”。甚至有人认为,近些年来,如果有谁的文字还能看见陈寅恪的影子,缪哲肯定算一个。

—— 鲁明军

文章

《以图证史的陷阱》

原载于《读书》,2005年02期

“‘以图证史’的反面,是‘以史证图’,即用历史的文献,去钩索图的含义。为说来不累赘,我姑且把这‘反面’也纳于‘以图证史’的概念里。这方面的陷阱,是存在于图的形式和意义之间的。盖艺术中的定式,初起往往有含义。比如古希腊和西亚的石榴饰,最初是生命与复活的象征,而到了后来,就多只有装饰的功能。再如传入于印度的正面莲,原本有具体的含义(含义颇多,难一一指数),而在中国流传了数代之后,含义便慢慢地消退,仅为装饰了(如装饰藻井)。这形式和含义的关系,我们可套用一句《圣经》的话:形式是恒久的,意义是飘忽的。故用以图证史时,我们在形式与意义之间,应有适当的平衡;于形式中的含义,不要一味去深求,否则会失于穿凿,落于程式的陷阱。……”(全文如下)

以图证史的陷阱

作者:缪哲

来源:原载于《读书》,2005年02期

本文为特别栏目《艺术史的侧面(三)·图史之间 ——缪哲的艺术史研究》的一部分,栏目邀请鲁明军主持。定期转载刊发优秀的研究论文和书评,以飨读者。本期栏目共以五篇文章介绍缪哲的学术研究。鲁明军按:受新文化史的影响,近年来“以图证史”成了史学界一个显要的视角和方法。与之相对,艺术史自身也逐渐从经典的风格史拓展到文化史、社会史、思想史等领域,落脚点从艺术的形式语言延伸到历史、社会、文化、政治等层面。在历史学与艺术史二者之间的这种互动中,图/史或图/文之间的关系便成了其中的一个重要环节。缪哲通过对相关著述的批评、特别是对一些具体问题的考释和研究,不忘提醒我们:一方面,在以图证史的过程中,还是“要将图像放在美术史传统中,而不能孤立地看图,否则图像不仅不能证、反会淆乱‘史’”;另一方面,“艺术史研究的目标,固然是图,但图的理解,终少不了文献的帮助。读文献有基本的原则,那就是字义的理解要取当时的含义,不能想当然或以今例古”。

以图证史,近来颇为史学界所乐道。这方法所获的成绩,以我所见而言,似以荣新江教授与姜伯勤教授的两部专书为最。两书研究的范围,均不出北朝至隋唐,即通常说的“中古”。姜先生的《中国祆教艺术史》,是讨论祆教图像与历史、宗教之关系的。荣先生《中古中国与外来文明》,虽非艺术史的专著,但也多有与祆教图像有关的内容。两书都颇多胜解,开人耳目;祆教图像的宗教与历史之潜义,似发之已无遗。

但近来把玩两书征引的图像,并杂取案头的书,以相参证。掩卷后,觉得这以图证史的方法,似犹有可议的地方。我先举个远点的例子:上世纪五十年代,郭沫若先生重拾清人的余绪,于王羲之《兰亭集序》的真伪,连写了四篇文章,称《兰亭序》是唐太宗君臣的阴谋之产物,也就是伪作。文章发表后,一场《兰亭》之真伪的辩论,就热闹地开始了。“偶像破坏派”的人,自以郭沫若先生为首领,拥戴者有宗白华、启功和史树青几位先生“。护法派”的人,则有章士钊、高二适、商承祚等人。都是极一时之选的饱学宿儒。郭先生主要的根据,是出土于新疆和江苏一带的书抄与墓刻,如晋人抄写的《三国志》残卷,东晋王兴之、谢鲲等人的墓志等。这些书抄与墓志的字,都是汉隶体,与《兰亭》的楷法,是颇不相侔的。故郭老下结论说:“《三国志》的晋写本既然是隶体,则其他一切晋写本都必然是隶书体。新疆出土的晋写本是隶书体,则天下的晋代书都必然是隶书体。所谓一隅三反,所谓必然性通过偶然性而表现,就是这个道理。”

有“偶然”“必然”的教义可依仗,说话自然霸气。但“护法者”们却很“强项”,说写字是因功能的不同,可用不同体的。比如抄书与刻碑,自不妨沿袭汉代的隶书,写信或做文,则不妨用新体(楷体)。

这就是那一场辩论的大意。我举这例子的意思是说,凡图像(书法也是其一),是往往有其保守性的。我们看艺术史,就可知这程式化的保守,每以匠人为甚。出于士人、文人、或艺术家的图像,保守每不及前者。简单地说,匠人爱守旧的程式,士人、文人、或艺术家则好新奇,不怎么守旧轨(这当然是相对而言)。比如河南“千唐志斋”所藏的唐代墓刻中,书风绝类于北魏者,是有很多的。不看碑额上“大唐”字样,你很难不当成北魏的遗物。若按郭老立论的方法,则太宗君臣标准的楷书,就也成了后人的伪作。现在留存下来的书抄,墓刻,都是匠人的手笔,其中有“程式的保守之参数”,用以做史料来推断士人的字时,这“参数”应做一番“减除”,不好径以为证据的。

我提这一段旧事,是因读过荣、姜两先生的书后,突然觉得这以图证史的方法,很容易重蹈郭老等人的前辙,不可不慎。盖用以证史的图像,每见于丧器、丝织品或金银器等功用性物件,也就是说,与书抄和碑刻一样,往往是匠人的手笔。而匠人的本分,如我们上面讲的,是尽量遵守旧的程式,没有必要,是不轻改动的。正如贡布里希谈装饰的书里说的,“艺师们总爱修改既有母题,而不创新腔”。因为创新很难,也不易为社会所接受,故“修改、丰富或简化 一 个 既 有 的 复 杂 之 型 构(configuration),往往比凭空造一个容易”。这话中的每一个词,在中西艺术史的传统中,都一一可复按。既守旧的程式,图像就往往落后于“史”。在这一点上,即使“士人”的图像中,也不免有陷阱。比如清人的画中,人物多博衣广袖、束发葛巾,少有长袍马褂、剃发拖辫子的人。设天下有谷陵之变,清代的遗物,仅剩这清人的画了,则以这画中人物的装束,去推考清代的服饰,其不错者几稀。

荣先生的以图证史,总体上很谨慎,是颇令人起敬的。但偶也有失慎的地方。我们举个例子。在《北朝隋唐粟特人聚落的内部形态》一文里,荣先生依据西安出土的安伽墓浮雕,勾勒了入华粟特人之生活的一个侧面:狩猎与种植(《中古中国与外来文明》,三联书店版,150—151页)。其中说,“石棺上的一些共同的主题,表现了聚落内部的日常生活状况”。他归纳的共同的主题中,便有狩猎,故他有结论说:“狩猎是尚武的粟特人或聚落中其他中亚人经常从事的活动。”尚武的粟特人,是否以狩猎为日常的生活,我不敢说。我只觉得这样简单地以图像做证据,似不很得宜。因为这图有程式的因素,未必都是写实。我们看荣先生引为史证的一幅图,即“安伽石棺与宴饮与狩猎图”。其中的野猪,与古代西亚狩猎图中的野猪,真所谓“若合符节”;其迎面射狮的形象,则尤为古西亚艺术的定式;追杀羚羊的场面也如此。这些场景,固可谓古中亚、西亚人的生活之写实。而狮子在中国,却是西域的贡物,是不见于林薮的(蔡鸿生:《唐代九姓胡与突厥文化》,195页),野猪固然有(由刘禹锡的“为京兆韦尹进野猪状”可知),羚羊或也有(岑仲勉:《隋唐史》摘有“龙、武、当州”贡羚羊角的记载),但如我们上面讲的,它们的形象,是照搬了中西亚艺术的程式。那么安伽墓浮雕中的狩猎场景,有几分是程式的因袭,或对其祖先生活的回忆,又有几分是自造的新腔,或当时生活的纪录呢?这些问题,倘别无史证,我想是大可一问的。

写到这里,忽然想起李零先生最近发表于《读书》的一篇文章,似是抱怨考古报告撰写的马虎。我虽不学考古,但有时候,也不得不读考古报告,故与李先生有“同苦”。考古的报告,总是避不开“图”与“史”的,故“程式之保守的陷阱”里,就总有不慎跌落的人。比如太原出土的虞弘墓中,骑马的人均无马镫。《太原隋代虞弘墓清理简报》就纳闷地说,这“马镫在甘肃武威魏晋墓中已见实物”了,“之后又有许多,尤其是距此墓(虞弘墓)仅百米之遥的北齐娄睿墓壁画中,所见马上也有镫”。于是结论就来了:“这反映出该族似乎还没有马镫。”(《文物》二○○一年第一期)

隋代入华的粟特人,骑马是否用马镫,我不清楚。我只觉得这样使用图像,是过于轻率了。写报告的人,似完全不考虑程式保守的因素。一图一式,他都以为是当时生活的写实。但我们都知道,粟特人的美术,是源出于古西亚的;而古西亚的图像中,骑马的人就往往没有马镫,且脚尖一律朝下。在粟特人老家片吉肯特的壁画中,骑马人也如此。我们再看虞弘墓中的骑马人,脚尖也鲜有不朝下者;则可知虞弘墓的图像,似是沿袭了粟特人家乡的旧程式,很难说是入华粟特族之实际生活的写实。北京故宫里,藏有“韦偃(唐)牧放图卷”的宋代摹本,其中的牧手虽有马镫,但脚尖也是朝下的,即此可知程式的顽固了。至于马镫,按李约瑟的说法,是中国对世界的独有之贡献,至公元五世纪,中国就有成熟的马镫了。用不用马镫,似不关礼制之防,这粟特人有什么理由非不用马镫呢?真是“尽信图,倒不如无图”了。

“以图证史”的反面,是“以史证图”,即用历史的文献,去钩索图的含义。为说来不累赘,我姑且把这“反面”也纳于“以图证史”的概念里。这方面的陷阱,是存在于图的形式和意义之间的。盖艺术中的定式,初起往往有含义。比如古希腊和西亚的石榴饰,最初是生命与复活的象征,而到了后来,就多只有装饰的功能。再如传入于印度的正面莲,原本有具体的含义(含义颇多,难一一指数),而在中国流传了数代之后,含义便慢慢地消退,仅为装饰了(如装饰藻井)。这形式和含义的关系,我们可套用一句《圣经》的话:形式是恒久的,意义是飘忽的。故用以图证史时,我们在形式与意义之间,应有适当的平衡;于形式中的含义,不要一味去深求,否则会失于穿凿,落于程式的陷阱。这方面的教训,《中国祆教艺术史》似可提供一个。

书中关于虞弘墓浮雕的那篇文章里,引了一幅浮雕的照片。按姜先生的解释,这图的内容,是“一头光者骑在马上,为密特拉神。后有一头光者持华盖伞,马前有一头光侍者,立石榴树下,以盘中石榴供奉”。接下来,就是石榴于祆教的含义之解释。

图中的树,与石榴差得虽远,但考虑到艺匠未必有写实的冲动,故我们姑且承认它是石榴。但画面一转,这树的身份就变了。虞弘墓中还有另一面浮雕,图中也有一棵树,树的叶子,也数片一组,绕一果状物而成下垂的花冠状,每一朵“花”的花瓣之数目,也恰为七。除果子做柿状、不做石榴状外,这树与前图中的并无不同。而这书中则别有解释:“祖尔万神端坐椅上饮酒,坐七叶树下。……侍者献上果品,犬安坐,吉祥鸟高飞。”故这一种树,是亦可称七叶树的。

再换一幅看看。上世纪初安阳出土的北齐石棺中,有一块用作石棺床右屏风的浅浮雕刻石,现藏于日本的弥贺博物馆,其中也有棵树,或因空间太小的缘故,绕果状物而生的叶子,数目或减为六,或五,或四,无有七者。但基本的形制,与上两树并无太大的差别。那这又是什么树?书里解释说:“女子上方绘一生命树。”故这形制的树,又可叫生命树。

再换一幅。太原出土的虞弘墓中,还有另一面浮雕。关于其内容,姜先生有这样的解释:“有二有头光义 人 当 是 密 特 拉 从 神 斯 劳 莎(Sraosha)与拉什努(Rashnu),带领一无头光人进入葡萄树下的天台上。天台下有豪摩花。”这所谓的豪摩花,指那七瓣的、上有果状物的花。于是这叶子环作花冠状、上置一果状物、“花瓣”的数目或四、或五、或六,但大多为七的植物,在粟特人图像中,就有四个名称:石榴树,七叶树,生命树与豪摩花。

解释的游移,表明姜先生在形式与意义之间,失去了平衡,因为他要对图像的每一组件,必钩陈出含义而后可。其实这几面浮雕,若纳于北朝至隋唐的艺术史中,似可一目了然:这种树只不过是当时植物饰的两大定式之一。这两种定式,我称之为树叶的“扇面化”和树叶的“花冠化”。姜先生引证的树,就是后者的一例。这花冠化的树,可以是任何树(解为某树时,须有直接的证据),也不必是任何树的。它偶尔有意义,但大多是背景或装饰。依我的看法,这一形制的树,似是北魏艺匠们应《观无量寿经》之“宝树观”的需求,把倒覆的莲花引于树上而变来的。但不久后,它的意义便渐渐地丧失了,而成为北朝至隋唐间最风行的植物装饰之一。

上面我从荣、姜两先生的书里取了两个例子,来说明这“以图证史”(或“以史证图”)中,有着两个陷阱:程式是滞后的,意义是飘忽的。故使用图像的证据,应纳回于其所在的美术史之传统,只有纳回于图像的传统中,我们才能分辨图像的哪些因素,只是程式的旧调,又有哪些因素,才是自创的新腔。旧调虽不一定不反映“史”,或没有意义,但这个问题过于复杂,不是孤立看图就能搞懂的。否则的话,则图像不仅不能“证”、反会淆乱“史”。

其实这两个陷阱,不独图像中为然。文字之中也有。比如巫鸿先生的名著《中国早期艺术与建筑中的纪念碑性》。在讨论武梁祠画像的次序时,巫先生称它与《史记》有相同的结构。所谓《史记》的结构,按巫先生的说法,是“通过一篇自传结束一篇历史”。这样“史家就可以用反身自顾的方式来突出他作为捉笔者的角色。这种传统在中国第一部通史著作中便已牢固确立了。司马迁以《太史公自序》来结束《史记》,首开其例”。故司马迁置自序于全书的后面,是大有深意的。武梁祠堂的画像次序,既也先述天地之开辟,继以五帝三皇,忠臣孝子,终于自己生前生活的画面,那便与《史记》的结构相同。既相同,则这画像的次序中,也便寓有墓主武梁的深意了:武梁是想以这些画像,作其本人的纪念碑。

这样做推论,就有章学诚说的“先立一论,趋史料以就我”之嫌了。要知道秦汉人著书,往往于书写完之后,略述全书的大意和撰写的经过,缀之于全书之尾,这就是最早的“序”,如《庄子》的“天下篇”,《吕氏春秋》的“自序”和《淮南子》的“总略”等。单就史书说,置序于书后,固始于司马迁,但这么讲没太大的意义。司马迁前的史书,如《左传》、《国语》等,多是档案或资料的编纂;“述而不作”,似无须有“序”的。司马迁既斐然有作意,欲成一家言,故也就取法那些“作而不述”的人,于全书的尾巴上,缀一篇“太史公自序”了。这不过是当时的cliché或程式而已,未必有巫先生说的“意向性”。因此巫先生从《史记》“置序于尾”的程式里,深加推求,窃以为就是在经不起穿凿的地方,大事穿凿了。

再以文字而言,古人谈文学、谈人心、谈政治的话中,多有承于前人的套话。这些套话也是程式,是cliché,未必有深意。因此我们读古人的书,也须像对图像那样,不能见“程式”就当真,须将之纳回于其所在的传统,并复活他们说话的“语境”,这样才可搞懂他们真正要说的,到底是哪一路话。

《艺术史中的文献与“家法”》

原载于《读书》,2006年05期

“汪悦进教授的著作,其实代表了西方汉学中某一派别——姑名之为‘极端文化阐释派’——的特点:即文献不细读,类型-风格不考求,必要的学规不守,只醉心于阐释。并且野心又太大,总想把人类的所有经验,塞进艺术史这小小的箱子。相比较而言,汪悦进教授并不更甚。但身居美国汉学的要津,是可引导学风的,我们不能不责之也严。作为以汉语为母语的学者,其责任也更重。对汉语文献做全面、得体、和细微的把握,虽不说‘不能’、但毕竟‘不易’求于西方的学者。故以汉语为母语的学者,就要做表率。至于读书观图不求心安,只求阐释得痛快,我窃为不取也。……”(全文如下)

艺术史中的文献与“家法”

作者:缪哲

来源:原载于《读书》,2006年05期

《塑造〈法华经〉——中国中古佛教的视觉文化》(下面简称《塑造〈法华经〉》),是哈佛大学汪悦进教授的新作。书分为六章,近五百页,可谓“巨帙”。

《法华经》本身则是小经,六朝隋唐间,最是风行。敷演其内容的造像,最早见于五世纪初。那时的选材,还仅限于第十一章《见宝塔品》,第二十四章《观音品》;塔或龛内,设两佛并坐,左释迦,右多宝,是早期《法华经》造像的常式。到了隋代,内容便繁复了;源于各品的经变故事,多以长卷的方式,如连环画一般,绘于窟壁或顶上。但细流漾为巨川,却是唐代了:整个窟壁的中央,绘宝树与楼台,中设释迦说法,菩萨、天人环侍;下部和左右,则环以蜿蜒的群山,山隈内绘以各品故事的“变相”,这就是我们常说的“法华变”。

“法华变”的研究,以前学者用力最多的是它的图像学,即辨认画的内容是哪一节经文的再现。汪悦进教授则别出新路。他从五世纪初至唐末《法华经》的造像中,选了若干有代表性的浮雕、壁画与塔,然后把中古的视觉经验、佛教修行的止观、见于诗文的观物方式、当日的政局、佛道哲学和中国人固有的宇宙观等,熔冶于一炉,铸成了数面视觉文化的镜子,持之以临“法华变”,以期它的构图原则与含义,分毫毕现于镜中。

但抱负虽大,成就或恐不如。原因似有两个:一是文献与图看得不精,就忙于阐释;二是不管文献与图之间,是否确有关联,就持此照彼,结果把图照走了形。这两个不足,都是热衷于“文化阐释”的学者常犯的毛病。

艺术史研究的目标,固然是图,但图的理解,终少不了文献的帮助。读文献有基本的原则,那就是字义的理解要取当时的含义,不能想当然或以今例古。但《塑造〈法华经〉》中,却颇有这样的错误。

如第六章,引了唐代一则塔铭,中有“悲风树之难停”的话。这塔是给亡故的父母造的,故“悲风树之难停”,就是“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”的简说。这里作者却把“风树”,解作“释迦涅 的双林”。这就不免“想当然”之嫌。又同章引的另一则塔铭中,有“□寻觉路,言归化城”之语。“言归”之“言”,是古代的语助词。但作者做了实解,译为“谈论”。这就是“以今例古”。

这类错误书里所在不少,虽不致命,但也可见作者读书时是过于粗放了。而另一类文献的错误,则是作者整个阐释的支柱,它的不坚实会直接导致阐释呼啦就倒了。我们以第一章的《魏文朗造像碑》为例。

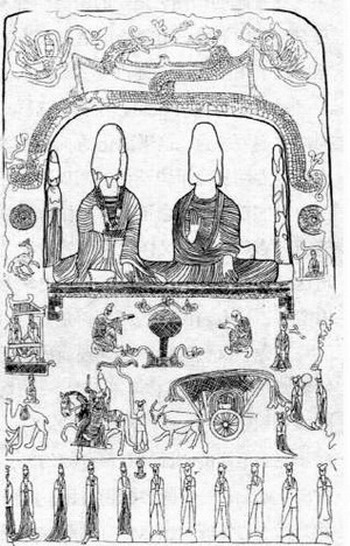

《魏文朗碑》造于四二四年,出资造碑的魏文朗,可能是个小乡绅。它的碑阳可分两部分:上部设一龛,坐释迦与多宝(现有的研究多称两像一为释迦,一是道教的天尊。与我的看法有不同)。龛的右侧有亭或堂,坐魏文朗的父母。龛的下部,是魏文朗夫妇的骑马、乘车图以及眷属的供养像(碑阴配置也类似,唯龛像是“思维菩萨”)。

魏文朗为什么造碑?发愿文现存的文字是这样讲的:“□□不赴,皆有建(?)劝,为男女造佛道像一区……子孙昌□,所愿从心,眷属大小,一切□□……”

因碑磨损得厉害,故引文开头的两字,学者的读法不一:如“哀孝”,如“家多”,更谨慎的人,则阙而不读。所幸这俩字,并不妨害我们对造碑目的的理解——“为男女造佛道像一区”的“男女”,六朝一般指子女(或儿孙),这是蒋礼鸿、吕叔湘先生早有结论的。由这句话则知,魏文朗造碑是给儿孙们祈福。

但作者不提“哀孝”、“家多”等读法在学界中的歧议,径取了“哀孝”;又把魏文朗父母所居的亭或堂,比作汉画像石的阙——即坟茔或升天的标志。这么一解,不仅断定了魏文朗的父母已死,还把碑上供养佛的其他眷属,解读成了给亡者送灵的子孙。那“为男女造像”又怎么办?于是作者在“为男女造佛道像一区”的后面,自添了半句话:以积功德。这样逻辑就“通”了:为天下的男人女人造像,是积功德;积的功德,又是父母超升的资本;以此说明:虽换了佛教的衣装,但汉画像的送灵图之传统,仍然延续到了六朝时期。

这错误的出现在于作者不细考字义,有了困难,就擅断、擅改铭文,因为必须让自己的阐释“成立”。

由于错看了“男女”的路标,这一章书就拐入了歧路。此后不久,又一个十字路口横在了眼前:碑阳的双像。作者说,从右像的“佛教手印”这特征看,它原是佛教的多宝,但由于穿道人服,因此是道教化了;这便与左侧的释迦一起,成了“佛道一体”观念的折射。

什么是“佛道一体”呢?作者引北周的道教文献《老子序》,说:“道生于东,为木,阳也;佛生于西,为金,阴也。道父佛母,道天佛地,道生佛死,道因佛缘,并一阴一阳不相离也。”既然阴阳不离,天地不离,生死不离,作为这两极之体现的道与佛,也便不离,是为“佛道一体”。龛内的两神,则为这观念的镜像;一主生(道神或道化的多宝),一主死(释迦)。这样一来,龛的作用,便同于汉墓画中西王母把守的天门。魏文朗的父母就是从这里,由死界而超升的。

真是“多歧亡羊”,作者又走了错路。所谓“道主生,佛主死”(即“道生佛死”),原是中古道教徒的谤佛语。它大意是说:道教求长生,佛教求涅磐;涅磐是“死”,故“道生佛死”。它的口吻,类似今天“你嘬死呀!”是道教骂人的话,当时的佛教徒,莫不闻而色怒。尤为可怪的是,作者的《老子序》引文,是摘自甄鸾《笑道论》的;甄鸾是佛教徒,他所以摘《老子序》的话,是为骂它。其法是先引《老子序》的原文,次仿其腔调与逻辑,予以打趣、嘲骂。这“道生佛死”的说法,自在嘲骂之列。但作者却见前不见后,竟一则曰“道生佛死”的观念,颇流行于中古,再则暗示佛道两界的人,都信奉这观念,三则曰以“忠佛弟子”自居的魏文朗,把它表现于碑上,服务于父母的超升。我颇疑这《笑道论》一文,作者是没有通读的。一见其中的“道生佛死”合于己说,就捧出去阐释了,忘了后面还有佛教的回骂。

这种导致错误阐释的例子书里还有,这里我们只举一个作者最喜欢使用的证据,看看是如何解读的。

第4章阐释的主要支柱,是惠远的佛影铭,故作者不停地引用。诗铭的第一节说:“廓矣大象,理玄无名。体神入化,落影离形。回晖层岩,凝映虛亭,在阴不昧。处暗逾明。婉步蝉蜕。朝宗百灵。应不同方。迹绝而冥。”文中的“大象”,作者解为“佛的巨像”(the great image),“体”解为像身(body),“回晖”则为佛像的身光(halo)。借这一解释,作者不仅印证绘画的“凹凸法”,也支撑了这一章的阐释之厦:中古人是以“龛像”为“镜中像”的。

细读惠远的铭文与序言,我颇以为文中的“大象”,是“大象无形”的大象,换成魏晋的“格义”语,就是佛的“法身”,而非佛像。“体神”之“体”,又为动词,指法神是以“神”为“体”的,而非佛像之躯(“入化”指“法身”化入于万物)。“回晖”云云,似为形容法身的形象语,如以“寥寥长风”喻“雄浑”,非佛像的身光。因这铭文共五节。这第一节讲的,是佛的法身,和佛的示寂(“绝迹而冥);第二节说的,是佛为劝世,才留下了遗影(佛像),至铭文的第四节,才说“像教”东流,庐山有佛像窟的造设。这样一节一节,无论从“本体-方便”的阶次,还是时间的次序,都是次第而下的。故作者对一节铭文的理解,似甚不得要领;那他的阐释,也就大可一问。

与读古文献的粗疏可称同调的,是对今人著作的阅读。我们还以《魏文朗碑》为例:若必欲作者的“送灵说”成立,则碑阴的思维像,就得是弥勒——作者的确是这么说的。但以思维像为弥勒,是一种很旧的观点;上世纪五十年代,就有了Soper的质疑。一九三三年,Junghee Lee又有专论思维像的长文(刊于Artibus Asaie),称中国的思维像无一为例弥勒,而大都为悉达多太子。二○○二年,Marylin Rhie在《中国中亚早期佛教艺术》中,称五世纪初的思维像,当皆为悉达多太子。但作者称碑阴的思维像为弥勒时,却只字不提这些新的成果,径引陈说。我倒不是说作者非采用Junghee Lee等人的结论不可,但不采用要有不采用的理由,或有反证。因不符合自己预设的观点而视为蔑如,就有背为学的规范了。

对今人研究成果的无视也见于书中其他的一些阐释。如第三章对敦煌二一七窟与初唐政治关系的阐释。其中最重要的一个关节,是北壁《观无量寿经变》的一个画面:阿闍世太子囚父母在城内,城外有操兵戈的士卒。作者称这个画面,是影射七○七年太子李重俊率羽林军政变、欲取父位而代之,和七一三年李隆基政变、迫其父退位的史实。

若要这阐释成立,二一七窟就必造于七○七年之后。但贺世哲依据二一七窟的供养人题记、《敦煌名族志》和《金刚经》残卷的记载,是推定该窟造于七○六至七○六年之前的。如今敦煌学研究界的学者,也多接受这看法。汪悦进教授则有新说:认为它的建造,是七○八年之后了。理由是二一七窟供养人题记中的“嗣瑗”,有“上柱国”头衔;而七○八年“嗣瑗”出资抄写《金刚经》时,尚无此头衔。但我翻检誊录供养人题记的两份原始文献——《伯希和笔记》(Grottes de Touen-Houang Carnet de Notes de Paul Pelliot)和《敦煌莫高窟供养人题记》,却不见二一七窟的供养人中,有“嗣瑗”这么个名字,只有“嗣琼”、“嗣玉”等。作者说有“嗣瑗”,是因他认定题记的“嗣琼”,又可作“嗣瑗”;也就是说,《金刚经》残卷的“嗣瑗”与二一七窟题记的“嗣琼”,在作者看来是同一个人。不知这何所据而云然。是亲见了原窟的题记,还是别有所见?正文和注里,皆未有说明。那这“影射宫廷政变”的阐释,就少了唯一的论据。

《魏文朗碑》线描图

关键在于这些文献的错误或“目障”,都古怪而离奇。它的根源,或在作者治学的原则。在书的序言里,作者说如今的佛教艺术史界,timid and strict(胆怯而拘泥)。我不能苟同这种说法。古书与古图,已失去了其产生的环境,复原它在原生态环境中的位置,不小心或不谨慎,是不足为功的。这就好比修复一幅破损的古画,胆怯、拘谨,总好于卤莽灭裂吧。

在序言中,作者又把批评的剑端,指向佛教艺术界的读图,说它无瓦尔堡与潘诺夫斯基的恢弘与视野,只斤斤于手印、衣纹和璎珞的类型。这个批评,原也有理:识字为了读书,读书不为识字;识类型也如此,要见其背后的精神,不要以类型为目的。但反过来说,不识字是读不了书的;不识类型,也无法见其背后的精神。试举《塑造〈法华经〉》里的一个例证:《魏文朗碑》碑阳两像的左手,都手心朝内,按在膝部(尤以右像为明显)。这是当时坐佛常有的手相。作者称这是“与愿印”,是许可魏文朗父母超升的表示。这就认错了型:与愿印是左手抬至腰部并手心朝外的。那么作者见于其背后的精神——即“超升”的许可,就是无皮之毛。

说到读图,我总觉得作者的阐释,是先有竹子在心,结果是触目所见无非竹子;换句话说,他太想让自己的想法成立,因而竟把艺术史学者的第一器官——眼睛,投置于闲散了。我们再以二一七窟的“法华变”为例。

这壁画的构图,是壁的中央绘释迦说法,菩萨、天人环侍。下部与左右则群山蜿蜒,山隈绘以诸品故事的变相。中央说法图略有深度的幻觉;故事中画的山,则近于“鸟瞰”,深度感稍逊前者。

针对这画面的组织,作者有这样一问:唐代的绘画,既以创造“空间幻觉”为风尚,这平面化的、地形图一般的有着先秦、两汉之古意的山图,为何复活于说法图的四周呢?

其实这一问,恐怕是因为作者心里已先有了这样的想法:二一七窟的山,是秦汉以来灵怪化山川的传统之继承或发扬。而提问只是为了引出这个阐释。但作者如果用艺术史学者的眼光认真观察的话,则汉代的山图与二一七窟山图的区别,是完全可以看到的。

首先,汉代的山图多勾线而成,无体量感;二一七窟的山图,则为勾勒加青绿的渲染,体量感甚足——这是唐初画山的时样,并无古意。其次,汉代的山与人物,多叠在一个平面,无深度;二一七窟的山与人物,则分处于不同的平面,有深度的幻觉。其实,我们只要把二一七窟的山图,与初盛唐的一些山图相对比,就知它在当时是“今”而不“古”的。至于二一七窟的山图,多有鸟瞰式,我的看法是:一、汉代的山图,算不算真正的鸟瞰式是应该存疑的;二、二一七窟的山图,并不尽为鸟瞰式;三、二一七窟山的功能,既在于为不同的故事场面,做清晰的分割,又是为故事的人物,划出活动的“空间元” (即L u d w i g Bachhofer称的space cell),故即便多为鸟瞰式,也是为适应这两个需求——不取鸟瞰,让山前后叠搭,会使得画面“糊涂”,也减少了故事所需的空间元。总之,在我看来,二一七窟的山图并没有显示出秦汉之古意,也就更无所谓“复活”了。

《塑造〈法华经〉》一书中出现的问题类此的还有不少。或许从中我们可以引出的问题是研究的艺术史的“家法”问题。

如今艺术史研究,好“跨学科”。汪悦进教授在书的序言里对此有热情而清晰的表述,他看法的大意是:太强调艺术是自成一统的,会导致自闭的形式主义;若不强调,艺术史的研究又易成为艺术的社会史研究;但如果我们强调不同的经验领域之间,有着一致和连续,则我们会找到一整体论的门径,以考察视觉品;我们不仅会跨越绘画、雕塑、建筑的分界,将之作为建构世界之全过程的一个片段处理,更会把握那将社会—政治的现实、宗教仪式和艺术品连接在一起的共同的纽带。

谁能说这原则坏呢?但一付诸实践,事情又很复杂。不同的人有不同的经验;同一个人,经验也分流于不同的领域。其间的“一致与关联”,有真正的,有貌似的,有人类“知也有涯”误会出的,还有人性好奇骛新的弱点附会来的。倘没有“家法”,随意乱跨,那艺术史好上了天,不过风雅事,坏到了底,就是游谈了。我主张的“家法”是:艺术品提出的问题,凡艺术传统自身可解答的,就不旁求其他的科目。确需要旁求时,也要先证明这关联的存在。这不是胆怯,也非保守,而是经验教会的谨慎。学艺术史的人,或都有这样的经历:你心里揣着要研究的视觉品去阅读其他门类的材料,与你不揣着它阅读结果往往两样。其中固有相互发明的,但也有被视觉品牵着鼻子走,把原本无关的内容也看作有关的了。

我们还以第四章、第五章为例。在回答“有古意的山图,何以复活于二一七窟说法图的四周”时(第四章),汪悦进教授引了夏代的“九鼎”,汉代的地图,道教的登山图、神符和葛洪等以山川为“灵怪薮”的观念,称二一七窟故事画的山图,与《左传》记载的九鼎,有一脉相传的含义;因为据《左传》的说法,夏的九鼎上,图有“山川间的神怪与魍魉”,让人民知其形貌,入山可避之;自此以后,地形图或山图便被施以魔力,并流为汉晋艺术的传统;二一七窟所以复活这“古式”,是为接续先秦以来“灵怪化的山川”传统,告诉观者经由这义同神符的、蜿蜒曲折的、象征着轮回之迁转的山,他可以到达佛国——中央说法图的佛土。

二一七窟山的古与不古,我们前面已谈了。退一步讲,它即便真古,我们也应首先从画家继承的传统和他面临的任务索解;不成的话,再求助“旁门”不迟,不好一步就跨到夏的九鼎、汉的地理学和与佛教判为两门的道教。因为这需要太多的环节,太多的解释,才能把它们与唐代敦煌钩扯到一起。而每接一环,每一重解释,都有出错的危险。

比如九鼎,据《左传》王孙满说,“铸鼎象物”,是为“使民知神奸,入川泽山林,不逢不若”。作者称这说明了在当时人看来,没有哪座山、哪条河是没有神怪出没的,地形的再现品(topographic representation,作者当指绘画中的“山图”),就成了“鬼怪志”。

按王孙满的话,是应付楚王问鼎的外交辞令,其中几成真,几成假,这需要的辅证之多,不是不足两页书就能讲清的。作者遽然下这样的结论,作为其连接的第一环,是排斥了太多的与己说龃龉的证据。

再看第二环。作者讲九鼎的传统,被汉代的山图继承,故有神怪的气息。但有神怪气息的山,只是汉代山图的一种,汉代还有很多“不神怪”的山图。远传到二一七窟的,为什么是前者,不是后者呢?故这一环解释,虽说不上有错,但作者也是仅取于己说有利的一种。

第二环连上以后,作者又埋了一根解释的伏线,使它指向着敦煌图画,这就是所说的汉代地图的发达,影响了当时山图的透视,使之倾向于鸟瞰式,而二一七窟的山图也有鸟瞰式。在埋这根连接伏线时,作者用了本书最关键的两个术语之一:mapping impulse(绘地图的冲动),用以说明因地图的影响,汉代的画家画山时,每有mapping impulse(指取鸟瞰式)。

汉代的山图算不算鸟瞰式,我们且不谈。作者上面的思路,无疑是套自Svetana Alpers《描述的艺术——十七世纪荷兰绘画》(The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century)的第四章(The Mapping Impulse in Dutch Art)。但Alpers 在描述荷兰十七世纪画家的 mapping impulse之前,曾以大段的篇幅,介绍画家参与地图绘制的实践。则荷兰地图对绘画的影响,大体是可证的(即使如此,贡布里希在一九八三年的《纽约书评》上,对此仍有直率的批评)。但把它生搬硬套到中国的汉代,我以为不妥。汉代的地图是国家最高的机密,不轻易示人;若言画家可轻易见到,或参加了地图的绘制,这缺少证据。并且汉代地图与汉代艺术的山图之间,也实在让人看不出相似处。

再看第三环。从汉代到唐代有数百年的间隔。这个巨大的缺口,单靠艺术品的证据,作者是无法合拢的,作者便从道教文献里借桥,说中古道教中,有这山川有灵的观念,如葛洪《抱朴子》等。此外又引唐代的道教文献和道教的登山符等。这就构成了作者“接龙”的最后一环。

说中古道教有山川有灵的观念,这倒是事实。但这是某类人、某些场合所特有的。若言中古人皆有之,则从中古文献里见不到这说法的依据。二一七窟的壁画是佛画,说画家受了道教的影响,这也得有证据。若不管证据,随手引文献,那不论什么说法,总不愁没理由。如作者引葛洪等人的山川有灵说,我就引王充的山川无灵说。作者引道教的登山符(我也实在看不出登山符与二一七窟的山有任何相似),我就引新疆壁画的菱形山。大家要都这样来,那所谓“做学问”,就成口音各异的人造巴别塔了。

随手引文献证图,可谓本书的一个特色。即如第五章中,作者在二一七窟的法华变与智 的禅观之间,建立了对应的关系。智 说观佛如凿井,要用功不已,不停“穿”地(即不停地“观”),才可见佛。作者抓住这一点,做了痛快的阐释。如一则曰“说法图有空间的深度”,二则曰“深如高原上的井”,三则曰“观佛如凿井”,四则曰“看画也如凿井”,于是“观画如观佛”——这就不大像是“史”,而像是“接龙”游戏了!

霍伊津哈在《中世纪的衰落》中,曾告诫我们不要在图画与文字之间,无节制地找对应。这说明不了文字,也说明不了图像,只会扭曲文字与图像。汪悦进教授在这一点上,似乎就缺少了节制。整整一本书,他都沉迷于文字与图像间“对应关系”的寻找,可其中很少是可证的。

汪悦进教授的著作,其实代表了西方汉学中某一派别——姑名之为“极端文化阐释派”的特点:即文献不细读,类型—风格不考求,忽视必要的学规,只醉心于阐释。并且野心又太大,总想把人类的所有经验,塞进艺术史这小小的箱子。相比较而言,汪悦进教授并不是最“极端”的。但作为以汉语为母语的学者,对汉语文献做全面、得体和细微的把握是必须谨慎、严格的。尤其用外文写作时,引用的文献要译为外文,西方的读者很少能核校汉语的原文,这样监督的力量,就远比在汉语语境中小。这近于古人说的“如处暗室”,所以更要自律。书虽是写给西方的读者,但终要见江东的父老。

(Shaping the Lotus Sutra: Buddhist Visual Culture in Medieval China, University of Washington Press, 2005)

《汉代艺术的“开”与“合”》

原载于《读书》,2008年05期

“说起汉代艺术的性质,我本人是适度的‘影响论’者,即适度的‘开派’。这个‘适度’,是一可伸缩的、便于依据探讨的结果而调整的狡狯词,别无深意。但它与巫先生‘外来影响为汉代艺术的二级因素’说,也还有差别。读巫先生的《武梁祠》与《纪念碑性》等书,我颇以为这所谓的 ‘二级’,针对的似是汉艺术中少许的佛教因素,相对的是中古传入的印度佛教艺术。我对汉代外来影响的理解,是与此略有异同的。我觉得汉代的外来影响中,佛教的因素虽易辨认,但只有很小的一成,比例最高也不易辨认的,是罗马、安息、大夏、中亚与欧亚草原的因素。排除了后一组参数,我们难免会低估汉代所受的外来影响的程度。……”(全文如下)

汉代艺术的“开”与“合”

作者:缪哲

来源:原载于《读书》,2008年05期

在二○○六年五月的《读书》中,巫鸿先生用“开”“合”两个词,对不同时代中外艺术的关系和艺术史写作的原则,做了一扼要的归纳:

“开”与“合”既概括了两种实际历史状况,也反映了两种历史叙述的方法。“合”的意思是把中国美术史看成一个基本独立的体系,美术史家的任务因此是追溯这个体系(或称“传统”)的起源、沿革以及与中国内部政治、宗教、文化等体系的关系。这种叙事从根本上说是时间性的,空间因素诸如地域特点、中外交流等等,构成历史的二级因素。

说得简要些,就是某时代的艺术,若自为源流,未受——或大体上未受——外来的影响,其性质就属于“合”,对它的研究,也应以“合”为原则。与之相反的,就称为“开”了。巫先生举的“开”的典型,是中古的佛教艺术,“合”的例子,则有商周礼仪艺术和以画像石为中心的汉代艺术。这关于汉代艺术的结论,与罗斯托夫采夫(M. Rostovtzeff,1870—1952)约百年前的观感,是很凿枘的:

(汉代艺术的精神固为中国的无疑。但)其灵感是来自于外的。我们细考汉代的艺术品,即可知汉代的艺术,并非周朝艺术的逻辑之发展。这新的灵感,必来自与希腊化艺术有关联的某处。对动态的研究、写实的趣味、风景的使用、人像的引进、描述现实生活的倾向、和对自然动物形体的爱好等等,都是希腊化艺术的特质(M. Rostovtzeff, The Animal Style in South Russia and China, 1928)。

类似的见解,在《南俄的伊朗人与希腊人》,《卢芹斋所藏汉代嵌金铜器》等书里,罗氏也言之再三,又因自己不是中国艺术的专门家,不能入堂奥以探究竟,而深觉得伤怀。故他希望通晓中国艺术的人,可补他之阙,就汉艺术所受的外来影响,做深入、全面的探讨。

但罗氏的登高一呼,应者是寥寥的。约与之同时的劳费尔(Laufer)和赖那克(Reinach)等人,虽就“飞腾马”(flying gallop)、“安息射”(Parthian shot)等汉代零星的母题,有过溯及西方源头的探讨,后来如奥托·库尔兹 (Otto Kurz)、A. Soper、时学颜(Hsio-yen Shih)等,间也有“西方影响”之谈,但总的说来,这些早期的研究,都只是英语里称的piece-meal works(零敲碎打的工作)。至于不捐细大,以“尽入彀中”为心,逐一摘寻汉代或有的外来影响,以期从“开”“合”的角度,对汉代艺术的性质做一总的推断,则罗氏虽望之殷切,却至死未见之。“二战”结束以来,由于非殖民化与民族主义思潮的兴起,“影响”就尤不易谈了。西方的学者,或因担心“欧洲中心论”的骂名,每不敢言汉代艺术中的西来之影响;中国的学者,又延续了传统的“中国中心论”史观,于欧亚草原民族对汉代艺术的贡献,则往往忽略。于是“汉艺术纯为中国本土传统之产物”的看法,就渐为牢不可破的定论了。这也是今天汉代艺术研究的基础与前提;巫先生所称的“合”,则为这信念的形象表达。

这样看来,罗氏的话固未尽可信(如人像、风景的因素,便初现于战国,而非汉代),但“合”的观点,似也是禁忌或自尊的遗产,而非论证的结果。因为从这研究的历史看,汉艺术中外来影响的问题——如影响来自哪里,体现在何处,程度有多重,性质为何等——似迄未有过全面、深入的探讨。这基础的不足,自必妨害汉艺术研究的深入,使许多重要问题不易获得有效的探讨。如李雪曼(Sherman Lee)、信立祥、李凇等先生关于汉代正面车马的结论,就颇背于我们的形式感;其中的症结,就是太相信了“合”说。从这个角度看,巫先生今日重申汉代艺术的性质,就可谓一难得的契机。借这个话头,我们可对汉代艺术之研究的基础,来重新做一回思考。

汉代与外国的交往,是约分为两个阶段的。武帝通西域以前,汉代与异族的交往,主要是沿用春秋末、战国初以来中外交流的孔道;与之交往的民族,多为欧亚草原的诸族,如匈奴、月支、中亚与俄罗斯南部草原的游牧族等。张骞凿空以后,这交往的中心,便由北而南,渐以丝绸之路上的诸国(如安息、大夏)为重了。至于两个时期汉朝与西方(主要指地中海地区的希腊、罗马等)的交往,也多以这南北两路为中介。由文献的记载和出土的文物看,两个阶段里中外间的聘问、战争与贸易之盛,颇有我们平日的想象所不能及者。

从艺术的角度说,在走出商周礼仪艺术之后,中国的艺术,便进入了一形式的新纪元。它的欲望,是摆脱商周抽象的、纹样化的传统,改换一写实的新面目。汉代的艺术,则处于这新传统的成长期——即使不说萌芽期。而单就写实的意趣论,则颇受希腊、近东艺术之影响的欧亚草原的艺术和丝绸之路诸国的艺术,是“领先于”、也丰富于汉朝的。形象地说,仅仅就写实而言,中外的艺术之间,似颇有一“形式的落差”的。

平素我们常说,“汉朝是一开放的王朝”。在这个开放的时代,附于外来商品上的某些异国的图像,想必会顺着“形式的落差”,如“水之就下”流入汉朝的艺术吧?因此从一定程度说,罗斯托夫采夫的观感,是见许于历史的情理的——虽然这影响的源头,也不必限于“希腊化的某地”(据罗氏的推想,这“某地”应在伊朗)。

但历史背景所提供的,只是方向的暗示。实际上有无影响,影响有多重,范围有多广,却要从中外的艺术里求寻。唯“影响的研究”,是颇近于一险恶的荒漠的。若想绘出其准确的地图,而不暴骨于沙碛,我想较可靠的办法,是从汉代的艺术中,一一分解其形式的母题,然后从时间与空间上,追溯它们的源头。这样分解出的母题,我想大体是不外两个类别的:一是战国有萌芽或先型的,一是没有的。为便于说得明白,我们以汉代最核心的主题、也素称“汉代精神之体现”的车马图为例。经过分解之后,汉代的车马图,约可得七八个形式的类型。其有先型于战国的,可得十之二三,未见于战国者,得十之七八。

第一个类别,似可以满足巫先生所称的“在中国体系内追溯起源”的要求。唯事情的复杂,有时也不许我们做此想。以汉代车马图的一个有趣的类型——即“正面车马”为例。这个类型,在战国中期的艺术中,是有其先型的(李凇和信立祥先生讨论这个话题时,似皆未注意到这一点)。但这战国的先型,在中国更早的艺术中却没有萌芽,而与之契若合符的母题,反见于同时代及更早的西方与欧亚草原的艺术(其源头是希腊艺术的quadriga)。鉴于张骞通西域以前,中国与欧亚草原有密切的交往,那正面车马的战国型,可否推断为外来影响的结果呢?它在汉朝的后代,又是否可简单地理解为“演化于中国的体系内”?尤为复杂的是,汉代正面车马的诸类型中,有一种是颇不同于正面车马的“战国型”的,反近于罗马帝国初期方出现的正面quadriga。那么它是战国型的演进版呢,还是后来罗马的新一波影响?

第二个类别,即战国无先型的母题,则仅能“在汉代的体系内追溯起源”。这个类别里,又可划出两个小类:一是初现就程式化的类型,一是初现时特征参差不一、而后才慢慢程式化——或最终也未程式化——的类型。后者是完全可满足“在中国体系内追溯起源”的要求的。至于前者的起源与发展,由于我们无法在汉代体系内追溯,故其中是否有外来的影响,就是很需要一问的;汉代侧面车马的主要类型——即“飞腾”、“扭头”、“前移”、“倒地”,“正面骑”与“背面骑”等(其中也可除去“飞腾”的一亚型,因它最早可见于战国末),就是这情形。比如“抬腿”的类型中,几每抬必里侧的前腿,关节必方折,蹄子必内拗;再如“飞腾马”的后蹄掌子,几莫不剧烈地上翻等。这些母题的类型,在希腊、罗马和受其影响的安息、大夏及欧亚草原的艺术中,也多有契若合符的例子;唯不同于汉代的是,在希腊—罗马的传统中,这些特征由“自然”而“程式化”的过程,大多历历可辨,而非初现就程式化。因此我们的问题是:这些汉代车马图的程式化过程,是发生于我们所不知的汉代的体系内,还是发生于希腊—罗马体系的艺术传统,而后才移植于汉代的艺术呢?

上举的汉代车马图的例子,只是诸多此类母题中的数种。如果我们从汉代的艺术中,将类似的母题一一分解出来,则它们的数量之多,我想会出乎我们的想象。当然,出于逻辑上整齐的考虑,我们可以说“这些母题是产生于中国的体系内”,从而使艺术史的撰写,变得简单而顺贯。但历史是不整齐的,是复杂而混乱的。

比较中外母题的异同,暗下里揣想其间的关联,有一点闲情就够了。但公开做“影响”的推断,却需要一点胆子。因为当甲说“这作品是汉朝物”、“其形式土产于中国”时,这用不着论证。在我们易受蒙蔽的心智看来,这两句话,不过“异词同义”而已,并非因果关系的表述。而当乙说“这作品是汉朝物”,“但形式是源于异国的”,其间的跳跃,我们必觉察。激于自尊或禁忌,我们也许会失去公平心,以致把神明方可以承担的论证的义务,加给这个凡人。

但如果乙不退却,并把我们对他的要求,反要求于甲,则恐怕在中国的体系内,甲是不尽能追溯汉代形式的谱系的。核心如车马图犹如此,别的也可想。甲若必称“程式化的类型,可无须发展而来”,那么两人的对抗,就会伤及历史学的基础。因为历史学之为“科学”,是指研究的方法,至于结论,则是常识与信念。任何历史的结论,本身都没有让人信服的力量;因历史学家并无实验科学家的本领,能使历史复现于眼前。故历史学的论争,是不宜在结论上展开的,即不要问结论的真,只问方法的“真”。所谓“方法的真”是:有结论,就要有论证。否则彼此的论争,就只会助长犬儒的态度,毁掉历史学的基础。按这个标准,甲就不能空抛一结论,称“这作品是汉朝物,故形式土产于中国”。他要论证:或在中国的体系内,追溯这形式的谱系,或证明“程式化的形式无须发展而来”,是人类、或中国艺术史的一常例。而对乙来说,他既相信“程式化的类型多经发展而来”是艺术史的常例,那他的义务,就是使这“影响说”的论证,合于方法的“真”了。为保证这一点,我想有四个原则是他要遵守的:一、只有汉代形式的萌芽不见于中国的“体系”(或传统)时,才可考虑外来的影响。二、对“外来影响”的讨论,要排除“人同此眼、眼同此见”的特征,仅限于人造的、任意的、程式化的特征。比如马行走必抬腿。但如汉画像石那样,几每抬必里侧的前腿,关节必方折,蹄子必内拗,倘数马并行,也必同抬里侧的前腿,宛如一个模子刻的——这就不是观察的所得,而是人造的任意特征。三、取来与汉艺术比较的母题或特征,须来自与汉朝有直接或间接交往的地区,如罗马、安息、大夏或中亚诸国等。但如果把战国与汉朝视为“同一个艺术时代”,时间可适度前展。四、与汉代的雷同、或貌如弟兄的外来母题,不宜仅见于纪念碑性的“大件”(神庙等),还应见于可移动、可贸易、可交流的商品,如钱币、地毯和金属器等。

这四个原则,可作为影响研究的“家法”,用以约束任意的比附,并排除偶然的雷同。然后,我们就可在中国的体系内,一一追溯汉代形式的起源了;倘无所得,即取与西方雷同或近似的类型,逐一比较,求其同异;并对两者间或有的关联,做推测性的判断。这样逐个个案做下来,我们对汉艺术开、合的性质,或有新的理解也说不定。探讨的结果虽未必实,也未必能改写——也许还证实了——“合说”的结论,但终归会丰富我们对汉艺术的理解,或使如今汉艺术研究的前提,有更加可信而牢固的基础。

说起汉代艺术的性质,我本人是适度的“影响论”者,即适度的“开派”。这个“适度”,是一可伸缩的、便于依据探讨的结果而调整的狡狯词,别无深意。但它与巫先生“外来影响为汉代艺术的二级因素”说,也还有差别。读巫先生的《武梁祠》与《纪念碑性》等书,我颇以为这所谓的 “二级”,针对的似是汉艺术中少许的佛教因素,相对的是中古传入的印度佛教艺术。我对汉代外来影响的理解,是与此略有异同的。我觉得汉代的外来影响中,佛教的因素虽易辨认,但只有很小的一成,比例最高也不易辨认的,是罗马、安息、大夏、中亚与欧亚草原的因素。排除了后一组参数,我们难免会低估汉代所受的外来影响的程度。

除不足反映、或具体地说明外来影响的程度外,“二级”也无法说明这影响的性质。因这“一级”、“二级”的标准是从中古佛教艺术、而非汉代艺术中提取的。而中古受之于中亚、印度的佛教艺术,是“信仰输入”的副产品,或伴随物。在佛教信仰中,佛像是佛陀的示现,观像如观佛。故从形式上说,后出的佛像,应力求忠实于“梵本”。佛像的内容与含义,大体也是随形式一道输入的。汉代的应与此有别:外来的形式,多是“舶来商品”上的图案,不过审美的“图样”而已。在形式的“拿来”与使用上,可随心所好,乃至截取外来形式的部分特征,嫁接于本土的旧形式,也颇有可能(如画像石中一头双体怪的“合掌”,我想就是截取于外来形式的特征)。至于外来形式的含义,似也未随着形式一道而来;于是被汉艺术采纳的形式,就或为无含义的装饰(如画像石的“鹰啄兔”),或被赋予新义(如“正面战马”被用作“驷马安车”)。从这些区别看,中古受影响的模式若称作“输入与同化”,汉代的模式就可称“刺激与反应”了。

这样的模式,必是杂乱而参差的,无前者的清晰与整饬。比如就影响之及于形式与含义而言,中古大体上同步的,汉代的似形式的为重,含义的为轻。又不同的形式间,中古受的影响大体也均匀,汉代的则倚于轻,倚于重,如动物(自然的,或神怪的)形象所受的影响,似远较人像的为甚。再如中古输入的形式,往往被完整地接受;汉代则每截取外来母题上的枝节,嫁接于旧的形式。最后,中古输入的形式是偶像,移植于新的载体时,虔诚心往往能在一定程度上阻止对原图式的破坏,汉代输入的形式,则多为“舶来商品”上的图案,故移植于新的载体时,易因新载体的材料和形状的特点,而被迫变形,或被塞进别的图式里。

要之中古佛教艺术所受的外来影响,是便于做程度的区分的,汉代则太杂乱,故应侧重这影响的性质。这倒不是说程度不重要,而是说不先搞清其性质,程度也不易言。因为“刺激—反应”的模式,是最容易有涟漪式的扩散性。不忘记这一点,则我们的眼睛,就会仅盯造成涟漪的石头,或它初入水时激起的水花,不想涟漪也是后果。比如外来的形式,原是适应其最初的载体的,被移植于新的载体——如画像石时,画像石的形式的语法,就应做出必要的调整,以接纳这新来的词汇。这样一来,母题影响的涟漪,就容易扩散于构图的语法。再从含义看,因外来图样的含义,往往不随着图样一道输入,汉人对它的理解(如果需要去理解),就免不了曲解与附会。它可以简单地取外来的形式,赋以旧的含义,如西方的正面战车,就被强征为“驷马安车”;也可以根据外来形式的特征,曲解出一新的含义,如汉代(主要是东汉)的观念中,麒麟为“仁兽”,因为它虽然有角,但角端有一肉球,不能顶撞人。据我个人的看法,东汉“一角戴肉”的麒麟的原型,应是来自西方马图(或也参照了格里芬的头部特征);汉代麒麟“一角戴肉”的特征,或是西方马马缨的讹读或附会。这里的问题是:假设这推测是对的,那麒麟为“仁兽”的观念,与汉人取这式样的马为麒麟,又孰为因,孰为果?若观念为果,那岂不是说形式影响的石头,曾激起了含义的涟漪?

总之关于汉代所受的外来影响,我想应侧重于这“刺激—反应”的性质。按中古的标准称之为“二级”, 则容易模糊这性质,最后连程度也不易求。

以上的话,是就我初步的观感而言的,至于这性质与程度的详细情形,自还有待于全面的探讨而后知。故如今我们所缺的,是论证的艰辛,而非断言的果敢。至于探讨的结果怎样,我眼下还不敢知,但无论如何,它必将使我们对汉代艺术的“开”“合”之性质与程度,有更清晰、更准确——即使两者都谈不上——和更丰富的理解。作为后话,死去约百年的罗斯托夫采夫,也将为他的错误心服,或为他的正确庆幸。否则他在冥间里会说:艺术研究的历史,也和艺术本身一样,时而是宽容,时而是苛刻,然而更多的,却是不公正。

近百年来以画像石为中心的汉艺术研究,进展是不可谓小的,近二十余年的进步又尤大。但这种进步,似多为考古界的贡献;比如对画像石在墓或祠中的位置复原,就扫清了图像学研究的一障碍。但学科有分际,人生也有涯,遍受与汉艺术相关的各种训练,是人所未能的。比如关于形式的问题,考古学就不提供相应的武备。它的探讨,就有待艺术史界。这样不同的学科从各自的领域中,分头推进,最后综合起来,庶可有汉代艺术的清晰的图景。唯由我本人的闻见看,艺术史界的人,似不太满足自己的领域,而钟情于考古学、思想史和文化史。在二○○六年第五期《清华学报》上,葛兆光先生有文说,他对艺术史的学科之内容,近来越看越糊涂。对葛先生的困惑,我颇有同感。从理论上说,我并不反对跨学科的研究,也颇以为株守艺术史的藩篱,会妨碍本学科的进展。至于把形式的问题,扩张为“视觉文化”来探讨,我也承认是有益的开拓。但所有这一切的前提是:本学科已有了牢固的基础。至于何为艺术史的基础,我的看法或许陈旧,但我想眼下还是有用的,那就是形式和与形式直接有关的问题。如某形式是怎样的,何时产生的,如何产生的,为什么产生,又如何演变等等。我读西方艺术史的论著,总感到这一类问题的探讨,在一百多年前西方就已着手,并大体有了结论。如希腊古风以来的车、马图,其形式的探讨就有很多。仅以正面车马(frontal quadriga)为例,早在一九三八年,德国人G. Hafner就有研究的专著,除为载有正面车马的古代遗物编制了较完备的目录外,他还详细归纳了西方不同时代正面车马的类型,及其演变的大势(Viergespanne in Vorderanisch, Die Rapprasentative Darstellung der Quadriga in der Griechischen und spatern Kunst, Berlin, 1938)。有这样的基础,跨学科的“视觉文化学”研究,才便于展开,讨论时才有指向或约束。但汉艺术中的车、马图,我迄今未见过关于其载体目录,至于巨细无遗的类型之归纳、起源的探讨、演变的大势,我也未见之(或是我野人穷巷,也所未见也说不定)。“核心”如车、马图犹如此,其他的就可以想见了。因此我常希望汉代艺术史界的人,能稍减雄心,先回到本题来,对汉艺术、尤其是画像石的形式,做一次系统而细密的梳理,以期为汉代艺术的研究,做出与考古界匹敌的贡献。这种努力,我想必绕不开“影响”,或“开合”的问题。

最后要说明的是,前面我每谈“汉艺术”时,心里想的主要是汉代的画像石,至于汉艺术的其他载体,如金属器、丝织品、漆器、玉器等,想的则略少。这一是因为这些载体中有外来的因素,人们大体上认可(如金属器,玉器),虽然全面的论证似仍有待于展开;至于画像石中的外来因素,人们谈的却少。其次是因为在我的观感中,画像石代表了春秋末战国初以来外来影响的第一批成熟的果实,以它为起点,可方便地追溯这影响的发生过程。三是较之其他的载体,画像石的数量大,主题多,也较成系统。最后,我认为最重要的一点是,画像石的“消费者”多为汉代的中下层士绅。它的用途,是服务于这一阶层的愿望、恐惧、信念与理想。一般说来,社会的中下层士绅,是一社会中最保守、最本土化的群体,可为一时代之道德、政治态度和与本文有关的艺术趣味的代表。当一种外来的形式被这群人接受,并用以表达其情志时,外来的艺术对这社会的影响之深浅、广窄,就易于估测了。至于金属器、丝织品、漆器、玉器等,则其最初设定的消费者是不易知的,用途也不易定。为外贸的需要而生产,实古犹今也。上层的炫耀与好新奇,亦古犹今也。所以就外来形式影响汉代精神的深度与广度论,上举的材料,实不如画像石为更好的试纸。因此,我们若有心开展汉艺术中外来影响的探讨,就应以画像石为起点,以画像石为终点。

《重访楼阁》

原载于《美术史研究集刊》第三十三期

“‘楼阁’是汉代艺术研究中使用最广,也最混乱的术语之一。凡画面中垂直叠加的建筑或设施,人十九称为 ‘楼阁’。其例如前举重庆与微山石棺画像(图25,图27b)。这一混乱,或是未解汉代建筑表现的性质所致,即我们先假设汉代的建筑表现,是皆以描绘为目的的,故建筑的关系,可完足于画面形式。但由前文的分析可知,汉代艺术的建筑表现中,实有一种图符的类型;其表现的建筑,乃介于 ‘图像’与 ‘文字’之间;画家预设的理解方法,亦 ‘半读半看’。 ‘看’而不 ‘读’,是无法达其所指的。汉艺术研究者所称的 ‘楼阁’,有许多便与理解方法的不当有关。……”(全文见链接)

《傅山的世界》

原载于《读书》,2004年第10期

“《傅山的世界》就是从傅山入手,去探讨这一时期书法之演变的。所以确切地说,这不是一本傅山的评传;傅山的书法,作者只当作一幅折枝画看,他要做的,是循着折枝的倚斜之势,于画幅之外,去讨寻它所来自的花丛以及生长的土壤。这是一本以傅山为透视点的‘十七世纪书法的演变史’,或以书法为透视点的‘十七世纪文化史’。‘傅山的世界’,可说是一个与实相符的名字。……”(全文如下)

傅山的世界

作者:缪哲

来源:原载于《读书》,2004年第10期

白谦慎《傅山的世界:十七世纪中国书法的嬗变》,是“哈佛东亚专著丛书”的一种,二○○三年哈佛大学出版。据前言说,这一本书的酝酿,始于上世纪九十年代初作者就读于耶鲁时。十年一书,良不易也。

傅山(一六○七——一六八四/五)在明为贵公子,入清为真遗老,生前以书法、医术和古人称的“道德文章”鸣世,但在今天的声名,则主要赖于书法了。研究明清书法的学者,每以王铎为用力的重点。但抛开两人书法的优劣,单就“史”的价值而言,王铎则远不如傅山。王铎(一五九二——一六五二)于南明灭亡后,曾仕清为贰臣,卒于顺治九年。而十七世纪书法史的关键性转折,则发生于顺治末至康熙初;促成转折的重要因素之一,又是遗老的情怀。故王铎的书法,是多“瞻前”之姿,少“顾后”之态。傅山却不同。在明清的书法史中,傅山或是惟一一个“双面脸的雅努斯”:他一面脸对着晚明,一面脸对着清初,可称十七世纪中国书法演变的枢纽。他的身份也杂:文人、学者、书家、画家、道士、遗老,市民(傅山曾开过一爿药铺),可谓集所有的共鸣器于一身,故明清之际的书法所闻于每一领域的音震,在他身上都有回响:从写异体字,写杂书册,到追求汉碑的拙丑。傅山一生书风的变化,再现了十七世纪中国书法演变的全过程。因此对傅山的研究,就是理解明清之际书风演变的关键了。

《傅山的世界》就是从傅山入手,去探讨这一时期书法之演变的。所以确切地说,这不是一本傅山的评传;傅山的书法,作者只当作一幅折枝画看,他要做的,是循着折枝的倚斜之势,于画幅之外,去讨寻它所来自的花丛以及生长的土壤。这是一本以傅山为透视点的“十七世纪书法的演变史”,或以书法为透视点的“十七世纪文化史”。“傅山的世界”,可说是一个与实相符的名字。

十七世纪这一百年,大致相当于万历中叶至康熙中叶,是政治、社会、道德与趣味巨变的时代。书法也应着时风的鼓荡,发生了根本性变革。前此的一千三百年,是王羲之父子的书风自唐代确立其地位后统治书坛的一千三百年,这一派的书风,就是书法史上称的“帖学”。到了明万历年间,帖学所代表的优雅、谨严和重法度的精神,遭到了新起的市民精神的狙击。其独尊地位崩溃的第一个先兆,是市民社会的发展所导致的道德与趣味的多元,结果如英国诗人叶芝说的,“万物分崩,再也保不住中心”。晚明的文学、艺术乃至做人的风格,都以“奇”、以“异”为好尚,以逞才为能事。在这一趣味的攻击下,优雅、重传统的帖学,就有了戛戛欲倾之势了。书家们舍法度,重“随机(spontanieity)”,轻优雅,重古拙,弃正体字而去取异体字;并从篆刻——这文人的新雅好中,寻求“奇”的灵感。这就是后来书法史上“碑学”的先声。

《傅山的世界》除“导言”与“尾声”外,共计四章,第一章探讨的就是晚明的“尚奇之风”,和见于书法中的“奇”。它以明末文人徐世溥(一六○八——一六五八)的一封信开头。信以怀旧的口吻,追忆了万历间的“文治响盛”:从理学、博物、书画、西学(利玛窦)、词曲、本草(李时珍)、刻印到治玉等。这一封信,可称晚明文化全景的缩略图。这是一个巧妙的、功能性的开头;接下来,作者便以此图为“粉本”,绘制了一幅晚明文化生活的画卷。这一章的主题,即晚明书法的“尚奇之风”,则以浓彩重笔,布置在画卷的中心。

“奇”是晚明的核心概念之一,无论立身、文学、工艺,还是书画,晚明人都以“奇”为好尚。但因各自传统和所用工具与媒介的不同,见于不同门类中的“奇”,也就有不同的面貌。就书法而言,“奇”意味着“非法度(unorthodox)”,和书风的“出人意料