据艺术市场信息方面的全球领先者 Artprice 的创始人兼首席执行官 Thierry Ehrmann 称,“中国现在在艺术品拍卖收入方面排名第一,这条空前的消息代表全球艺术市场历史上的一个转折点。”中国从2007年的第三位(此前排名第三的是法国)到2010年超越1950年代以来的艺术市场大国 -- 英国和美国跃升第一位,只用了三年时间。

全球艺术市场重心从西方转向东方,中国并未未耍任何手段,如来自艺术画廊(与公开拍卖相比,这是个欠透明的市场)的假设性数据,甚至家具或中国传统艺术品(全球这类艺术品的价格不断飙升)的假设性数据。

2010年,中国占全球艺术品销售额(包括油画、装置、雕塑、素描、摄影、版画)的33%,而美国、英国和法国则分别占30%、19%和5%。

此外,按拍卖收入计算,2010年全球排名前十位的艺术家中有4名中国艺术家(2009

年有1名);其中排名最低的一位2010年的拍卖收入为1.12亿美元。齐白石排名第二,排在了安迪-沃霍尔 (Andy Warhol) 和另一位中国艺术家张大千的前面;徐悲鸿排名第六(拍卖总收入1.76亿美元),傅抱石排名第九。年轻一代中国艺术家与老一辈中国艺术家相比给人留下的印象更强烈:2010年全球十大当代艺术家中半数以上是中国人(曾梵志、陈逸飞、王沂东、张晓刚、刘小东和刘野),只有3人是美国人(Basquiat、 Koons 和 Prince)。

北京、香港和上海现已成为艺术市场的中心,是全球艺术市场的新焦点。2010年,苏富比 (Sotheby's)

香港收入占2%。与此同时,佳士得 (Christie's) 2010年香港总收入占2.5%;中国四大拍卖行的年收入为:保利国际 (7.4%)、中国嘉德 (5.32%)、北京匡时 (2.07%)、北京翰海艺术品拍卖 (2.74%) 。

不但中国的经济实力(2010年全球第二大国)推动了中国艺术市场的发展,让中国文化在全球大放异彩,中国的艺术领域还得益于政府和中国收藏家的支持;中国收藏家既富有爱国热情,又具有投资行动力。中国了解在各国历史上艺术的力量。此外,直至2014年,中国亿万富翁的数量每年将增加20%(全球其他地区每年增加5.6%),因此中国艺术品拍卖纪录的数量也必然会上升。

《ArtForum》广告,1974

Lynda Benglis

在1974年的ArtForum杂志11月刊上,Lynda Benglis买了两页广告,放了这两张在当时备受争议、也广受欢迎的照片。裸体的艺术家本人,戴着帅气的太阳镜,外搭一只橡皮阴茎。五位怒不可遏的编辑(其中三位为女性)写信给杂志,说这个“广告”是对他们以及读者的侵犯,是极其低俗的行为。

Lynda Benglis:我后来为ArtForum做了5个不同的金属阴茎,代表那5个“轮奸”我的流氓编辑。Parenthesis系列暗示我想关闭他们这种看法的欲望。

Parenthesis,1975

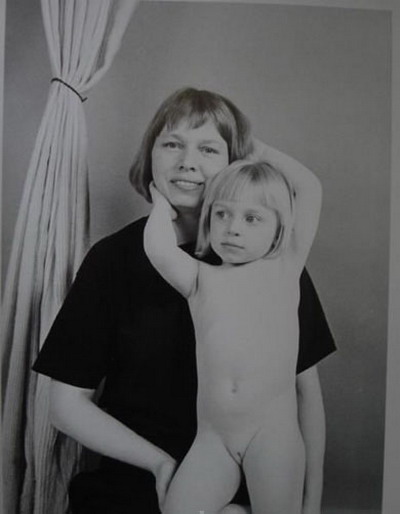

Marilyn Zimmerman

1993年11月,美国Wayne州立大学的警卫在废弃的照片小样里发现大量“违法”照片——Marilyn Zimmerman拍摄的她3岁女儿的裸体,这张《女儿——上帝的原型》便是其中一张。警卫立即报了警,警察去她家和办公室进行“性虐待案件”调查。但 Marilyn还是得到了美国艺术家、策展人和学者的声援。

Marilyn Zimmerman: 一百年前,玛丽卡萨特就以母亲疼爱的视角画过无数优秀的母子画作品。我和我三岁女儿亲密的照片:在床上玩耍的她,她微红的脸,却因为审查制度被警察看成违法的、色情的东西。作为母亲,我希望她能这样展现她美好的身体,这跟男人看女人的裸体是毫无关系的。

《女儿——上帝的原型》,1993

John Sims

在SimS 2004年在盖提斯堡大学的个展《再着色宣言——盖提斯堡修正》中,他创作了一个户外的装置,将同盟旗挂在绳子上。大学新闻中心对这个作品的一句评价“艺术家对同盟旗处以私刑”引起了媒体的广泛关注。而后,学校和画廊不得不将作品从户外搬进室内。

Sims要求退出展览,以示抗议。开幕那天晚上,超过九百名观众排队等候在展厅外,要亲眼看看这面挂在绳子的同盟旗。

《挂同盟旗的合适方式》,2004

John Anthony Trobaugh

2003 年秋天,John Anthony Trobaugh刚入职Shelton State Community College。学校的画廊请他展出摄影作品。作品放在现场之后,立即被勒令搬走。作品中两位男性亲密的画面被指是暗示同性恋,放在学校里展出是危险的。为表示抗议,John从该学校辞职。

《十字路口》,2003

The Crossing,2001

Nancy Worthington

从 2000年开始,Nancy Worthington开始创作一系列以“布什”为话题的作品。2003年美国攻打伊拉克之初,她的雕塑《The Crossing》因为使用了布什的形象,遭到圣弗朗西斯科法国文化中心的审查。后来《纽约时报》报道了这个事件,接下来的一周内Worthington 的网站点击率暴增。大家对她这个审查的作品非常好奇。这个系列的作品后来也在意大利和印度展出。但始终没能在美国与观众见面。

象大多数爱聚焦在社会和政治议题上的艺术家一样,Worthington也感受到了政治对画廊和展览空间的控制。

The Crossing,2001

《基克拉迪记号》,1989

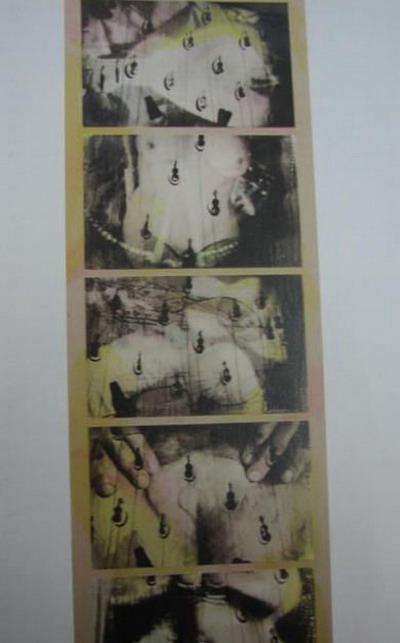

Carolee Schneeman

作为一个当代女性主义行为和录像先锋艺术家,Carolee Schneeman没少吃审查的苦头,包括政府干涉、电影节封杀、找工作吃闭门羹、舆论的嘲讽、学术界的批评。除此之外,圈里就没她什么事了。很多年以后,主流艺术圈才开始承认她的身体艺术的位置。

下边的这几张作品是Carolee Schneeman的一系列装置《基克拉迪记号》里的一部分,和审查制度有过几番交手。在当时展出的时候,策展人把这系列作品安排在展厅最角落的地方,避免造成太大影响,拖累整部作品甚至整个展览。还在作品下方标明“图像作品,可能会有不适之处”,避免遭到观众的抗议。

《基克拉迪记号》,1989

《基克拉迪记号》,1989

“要谈审查制度的问题,首先得把艺术看作一种社会行为。老师告诉我们艺术是一种创造性的、自发性的生产(尽管已经没人相信),帮助人们辨清艺术与其他活动形式的区别,包括群众反叛。”

——Gregory Sholette

“首先我知道什么是危险的图片,我也了解屏蔽他们的动机。但是,这还是很愚蠢,这正是那股强大力量无法被轻易清除的表现。”

——Steve C. Dublin《激动人心的图片:失策的艺术和粗野的行为》

2006年,在美国乔治亚州立大学,策展人Cathy Byrd策划了这个名叫《潜在的危险——美国审查制度的艺术》的展览。英文原文是“Potentially Harmful-The Art Of American Censorship”。一开始被我粗粗看作“美国艺术的审查制度”,其实应该是“美国审查制度的艺术”,“艺术”是“方式的艺术”。

展览邀请了24位艺术家,包括David Avalos, Lynda Benglis, Benita Carr, Sue Coe等。展出作品在创作当初,都与美国的艺术审查制度有过碰撞。Cathy在06年,将这些作品汇集在一起,做了一个特别的“回顾展”,回顾美国艺术审查制度的“艺术”,以反映美国文化和社会。

展览前言节选《关于文化困境》(Cathy Byrd)

“在准备这个展览的时候,我也观察了2006年左右在纽约的一系列艺术项目。在纽约,很多艺术家都在发表对当代艺术审查制度的不同观点。比方艺术家Sheryl Oring请来很多人谈他们对《第一修正案》(First Amendment)的看法。摄影师Barbara Nitke在网上发布非常直白的性主题作品,捍卫她的权利。同时,The Lower Manhattan Culture Council举办了一个叫《敲门》(A Knock At The Door)的展览,关于艺术与爱国行为,纽约公共图书馆的Nora Ligorano和Michael Reese讨论了被禁的书籍。艺术家Jenny Holzer也有个作品,把以希望、悲伤、渴望为主题的诗歌和经过严格编辑分类的FBI档案,投影在历史建筑上。

伴随美国沉重的民族歧视历史,视觉文化受到的侮辱也是令人悲痛的。剖析美国艺术审查制度是绝对有意义的。

《潜在的危险》展览想要的是关于美国审查制度的一次深度的讨论。它检验了艺术的身份,特别是有争议的艺术。通过对美国审查制度标准的研究,探讨美国文化。美国的民主文化是由它的反面塑成的,那便是美国高度保守的群众,双方都在争取自己的位置。艺术审查制度正是在这样的背景下成为有趣的焦点。”

原作

Sue Coe

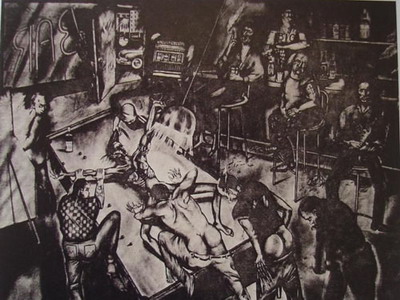

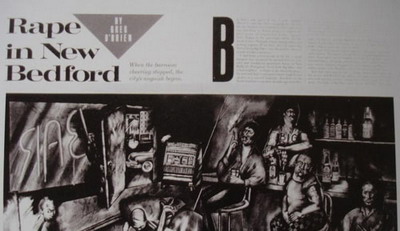

这个作品原本是Sue受杂志的委托,为一则轮奸案新闻报道画的插图。这起案件后来也被改编成了电影。《波士顿》杂志邀请sue为报道画插图,但最后出版之后,在没有通知他本人的情况下,擅自删截了妇女被轮奸的画面,只留下她被绑倒在台球桌上的部分。

被删截后

Anita Steckel

可以算是第一代女性主义艺术家的Anita Steckel从20世纪60年代开始,就不断因为作品涉及性和政治(比方直接使用男性生殖器形象)而遭到禁止或批评。她也曾被就职的学校警告,要被开除职位。这还仅仅是一种限制艺术家生存的办法。后来,她成立了一个“反审查制度”的组织,包括很多同样对性题材感兴趣的女性艺术家,到全国、全世界巡讲宣传。

《非法流产后被教堂谋杀》,1971

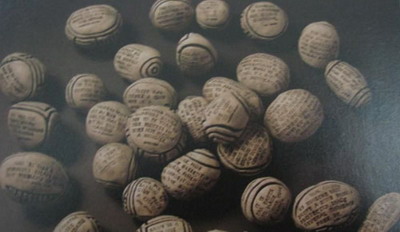

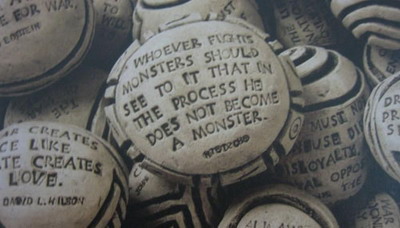

《许愿石》,2005

Gayla Lemke

2005 年,美国科罗拉多州lakewood市政府的官员将艺术家Gayla Lemke在《泥里的对话》展览上展出的装置《许愿石》(Hope Stone)强行撤走,说这是一个“反美国、反军队”的作品,“是对美军每一位男女士兵的侮辱”,不适合在一个公开展览上展出。后来经过美国公民联盟的争取,市政府不得不把作品还给了她。

Gayla Lemke:“当我们的国家决定进攻伊拉克的时候,很多国民支持这个决定,但也有很多人是持否定意见的。在这个问题上,国内是存在着截然不同的看法的。这不新鲜,也不关什么爱国主义的事。《许愿石》想说的就是这么多年来我们作为人类是怎么看待战争这个议题的。写在许愿石上的那些话都摘自历史、政治、文学界的名人,包括过去和现在的。我想提醒他们重新思考自己关于战争和和平的真正感受。 ”

《许愿石》,2005

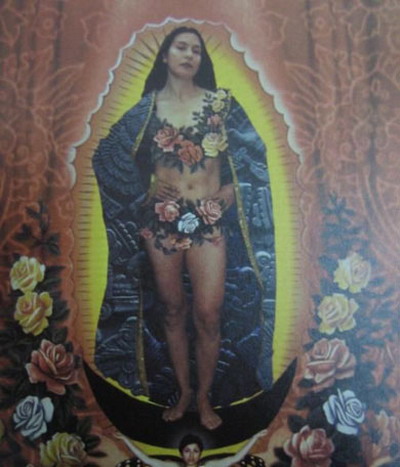

Alma Lopez

这个作品本来是在2001年墨西哥Santa Fe的国际民间艺术博物馆的《当传统遇到技术》展览上展出。开幕不久就遇到了麻烦。天主教教主Michael Sheehan谴责说这样亵渎神圣的玩意儿不能在一个纳税支持的博物馆出现,马上召集了八百多个人开会讨论。博物馆最后还是把作品保留了下来,但是展出时间缩短了几个月。但《Our Lady》还是被本来安排好的接下来的几个展览拒之门外。

Alma Lopez:“我一开始还是被《我们的女士》遭到的这些反应吓到了。但我马上意识到,那些持反对意见的人大都是些大人物、天主教堂、保守宗教组织,以及他们发动一切可以动员的力量召集来的人,叫大家来签名、集会什么的。我还收到过一个巨大的黄色匿名信,是一个小孩子写的。这真让人想哭。成年人居然教小孩儿去仇恨、写仇恨的信。

圣母玛利亚在我家、在我住的地方,都是一个经常被使用的形象。作品的灵感来源于奇卡诺人(指墨西哥裔美国人或在美国的讲西班牙语的拉丁美洲人后裔)的经历,像我自己,和他们与圣母玛利亚之间复杂的情感。我不是第一个做这件事的人,也肯定不会是最后一个。 ”

《我们的女士》,1999