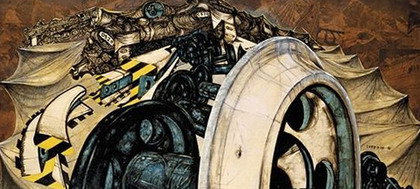

赤瀬川原平(Akasegawa Genpei)《片片女阴(二度呈现)[Sheets of Vagina (Second Present)]》,1961/1994, 电子管,汽车内胎,车轮,木材 © Akasegawa Genpei,东京Scai the Bathhouse提供

二战破坏了日本的基础,上世纪50、60年代乃是东京的变革/复兴之期,一代艺术家和知识分子涌现而出,令该市成为国际艺术之震中,如今,纽约现代艺术博物馆(MoMA)举办展览“东京1955-1970:新前卫(Tokyo 1955-1970: A New Avant-Garde)”,呈现该时代的建筑、设计与艺术运动——草间弥生,小野洋子,白南准(韩)等艺术家正是从这些运动中初出茅庐。

很久以前,MoMA曾举办过相仿主题的展览,如“新日本绘画与雕塑(The New Japanese Painting and Sculpture)”(1965)和“新日本摄影(New Japanese Photography)”(1974)。本次展览囊括了MoMA的馆藏作品,以及100余件从日本和美国的各大公立/私立美术馆借展的作品,共计60位艺术家的200件作品,包括绘画、雕塑、摄影、绘图、平面设计、建筑效果图、录像和纪录片。

Ay-O《田园(Den'en)), 1956,板上油画 © Ay-O,东京当代艺术博物馆提供

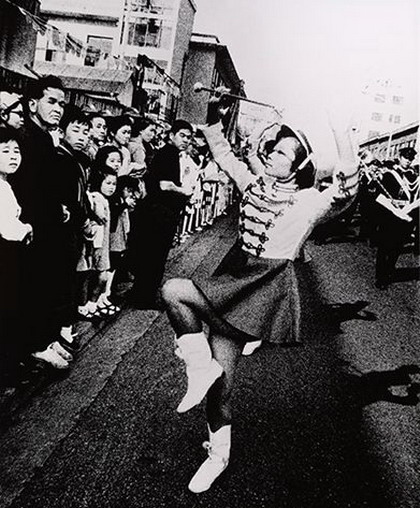

森山大道(Moriyama Daido), 《军乐队指挥(Baton Twirler——)》, 1967, 银盐摄影 © 2012 Moriyama Daido

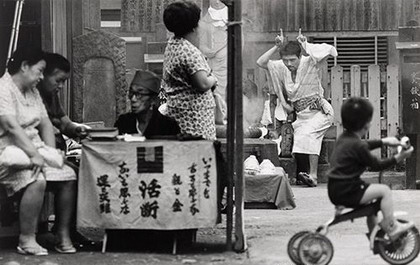

细江英公(Hosoe Eiko),《铁嘴神算5号((Sickle-Toothed Weasel No.)》,约1968,银盐摄影 © 2012 Hosoe Eiko

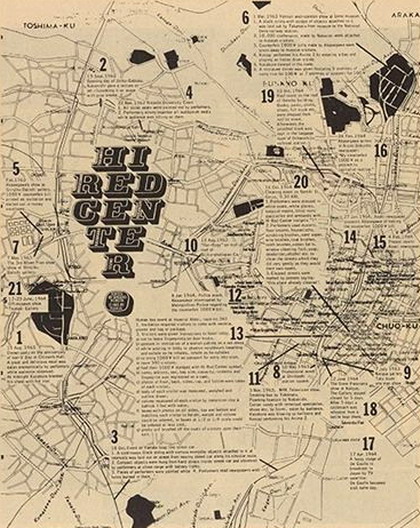

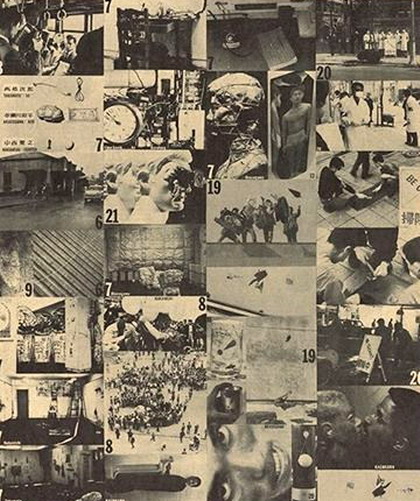

Hi Red Center海报,编辑:久保田成子(Shigeko Kubota),设计、制作:乔治·麦修纳斯(George Maciunas),纽约,1965 © The Estate of Takamatsu Jiro,东京Yumiko Chiba Associates提供

Hi Red Center海报,编辑:久保田成子(Shigeko Kubota),设计、制作:乔治·麦修纳斯(George Maciunas),纽约,1965 © The Estate of Takamatsu Jiro,东京Yumiko Chiba Associates提供

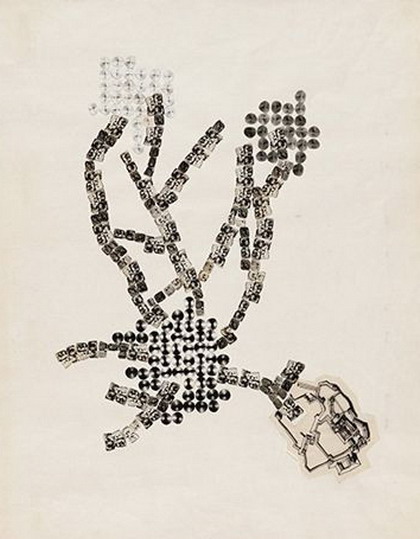

一柳慧(Ichiyanagi Toshi),《给摩斯·康宁汉的IBM(IBM for Merce Cunningham)》,1960, 乔治·麦修纳斯(George Maciunas)打印、绘制,纽约。玻璃纸上墨、打字、石墨 © 2012 Ichiyanagi Toshi,Peter Butler摄影

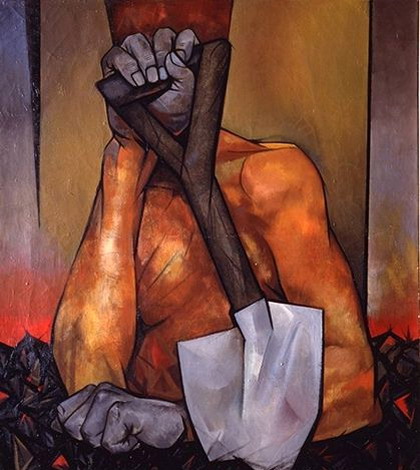

池田龙雄(Ikeda Tatsuo)《臂(Ude)》,1953,布面油画 东京Itabashi Art Museum提供

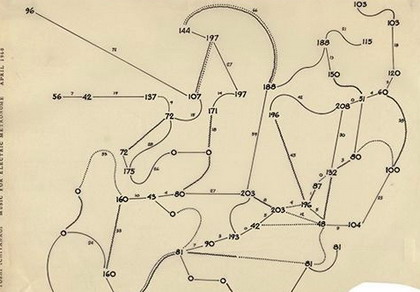

黑川纪章(Kurokawa Kisho),《东京螺旋城市规划(Helix City Plan for Tokyo)》,1961,纸上墨、描图纸、银盐摄影拼贴 © 2012 Kurokawa Kisho

李禹焕(Lee Ufan),《被关系者(Kaidai kankeiko)》,1969,三块石头,橡胶皮尺上粉笔© Lee Ufan

村上三郎(Murakami Sabur),《投球画(Work Painted by Throwing a Ball)》, 1954,纸上墨 © Estate of Murakami Saburo,纽约Artcourt Gallery, Osaka and McCaffrey Fine Art提供

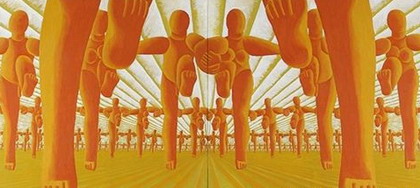

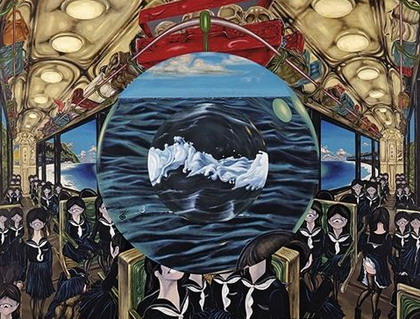

中村宏(Nakamura Hiroshi)《循环列车A(望远镜列车)[Circular Train A (Telescope Train)]》, 1968,布面油画© Nakamura Hiroshi,东京当代艺术博物馆提供

中村宏(Nakamura Hiroshi)《动乱(Nairanki))]》, 1958,板上油画、铅笔 © Nakamura Hiroshi,名古屋Aichi Prefectural Museum of Art提供

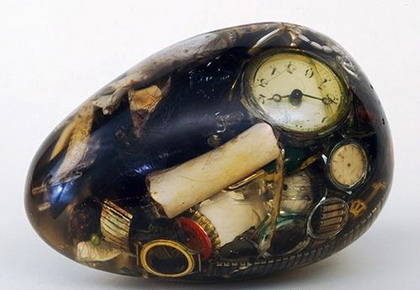

中西夏之(Nakanishi Natsuyuki),《致密星体(Compact Object)》,1962,聚酯内嵌骨头,手表和钟表零件,串珠项链,毛发,蛋壳,透镜等© 2012 Nakanishi Natsuyuki

东松照明(Tomatsu Shomei),《无题(Untitled)》,“抗议(Protest)”系列,东京,1969,银盐摄影© 2012 Tomatsu Shomei

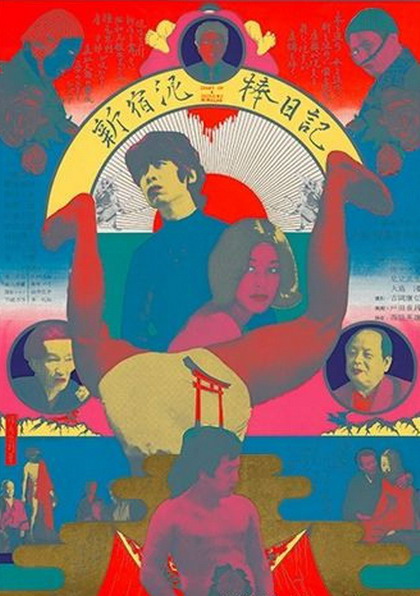

横尾忠则(Yokoo Tadanori),《新宿小偷日记(Diary of a Shinjuku Thief)》, 1968, 丝网版画© 2012 Yokoo Tadanori

立石浩一(Tateishi Koichi音译),《武士,守望者(Samurai, the Watcher)》, 1965, 布面油画© Estate of Tiger Tateishi; 大阪国立美术馆提供

工藤哲巳(Kudo Tetsumi),《阳痿之哲学,或阳痿分布图与饱和点的保护穹顶之状(Philosophy of Impotence, or Distribution Map of Impotence and the Appearance of Protective Domes at the Points of Saturation)》,1961-62,综合媒材 © Hiroko Kudo,明尼阿波利斯Walker Art Center提供

山口胜宏(Yamaguchi Katsuhiro),《橱窗:入夜深深(Vitrine: Deep into the Night)》,1954,纸上水彩,木板油画,波纹玻璃 © Yamaguchi Katsuhiro,东京当代艺术博物馆提供

草间弥生(Yayoi Kusama),《No. 19 H.S.W.》,1956,纸上蜡笔水粉© 2012 Yayoi Kusama

展览以当时的重要运动为线索,从丹下健三(Kenzo Tange)和黑川纪章(Kisho Kurokawa)的“代谢主义(Metabolism)”建筑运动开始。其后有表现战争创伤的“报道绘画(reportage painting)”,如山下菊二(Kikuji Yamashita)的《图腾(Oto otemu)》(1951)和池田龙雄(Ikeda Tatsuo)的《臂(Ude)》((1953) ,体现出强烈的抽象转向,受到30年代兴起的超现实主义的影响甚巨。

具体艺术小组(Gutai Art Association)和草月艺术中心(Sogetsu Art Cente)的实践在展览的另一部分中得到呈现,聚焦于这些跨界艺术团体的行动的同时,也追溯机构的历史,正是这些机构将约翰·凯奇(John Cage)、摩斯·康宁汉(Merce Cunningham)和罗伯特·劳申伯格(Robert Rauschenberg)带来东京。

一个非常详尽的互动式网站使观众们能亲自流连于展览的时间线索,探索诸般运动和人物的关系,或“物派(Mono-ha)”运动,或摄影师森山大道(Daido Moriyama)的详尽资料。MoMA还推出相关表演和影片放映项目,当代艺术家、艺术组合如Contact Gonzo,永子与高丽(Eiko and Koma),荒川医(Ei Arakawa)和Trajal Harrell,对日本的战后艺术进行一番圆满的呈现。