▲米歇尔·福柯

“人将被抹去,如同海边沙滩上一张脸的形象那样被抹去。”

——福柯《词与物》

这句被归纳为“人之死”,和尼采的“上帝已死”类似。它来自于米歇尔·福柯,一位伟大的哲学家、社会学家。

如果说,20世纪60年代的法国哲学浪潮是又一个德意志哲学黄金时代,那么福柯一定是尼采。他对于人类处境的深刻研究和思考,让人类对自我、历史的认识,达到空前的高度。因为按照当年巴黎高师的校长伊波利特的话说,福柯就是“当代哲学的化身”。他的后辈,德里达、鲍德里亚,都是在扬弃福柯之后才得以创建自己的哲学思想。

一、关于疯癫

作为心理学和精神分析学者,福柯接受了来自弗洛伊德和拉康的思想,同时也接触到了疯子和精神病人。在他看来,作为和理性对立存在的非理性,疯癫长期被理性制裁、禁闭,和理性隔离开,遭受着理性的霸权。

在文艺复兴时期,疯癫(譬如堂吉诃德)虽然不是社会的主流存在,但依旧作为人的一种个性、一种常态被社会接纳,甚至有时候在文艺复兴的作品里,疯癫是通向理性的窗口。

但是自从启蒙运动以来(福柯那里是古典时代),随着笛卡尔“我思故我在”的理性主义、主体哲学兴起,理性占据统治权,它排斥一切非理性的事物。因此,疯癫被视作是破坏上升的资产阶级和国王的利益和社会秩序的威胁,是违背了资产阶级劳动美德憧憬的有害者。于是,疯子被禁闭在被福柯称为“大型专制机构的综合体”的疯人院。疯子被视作是动物而不是病人,疯子的发作被认为是动物兽性的狂吼,他们被镇压,被展览,借此机会杀鸡儆猴。但是,禁闭从来没有结束疯癫,相反,“文明构成了疯癫发展的环境”。

因此,到了黑格尔以后,人们开始“人性化”对待疯子,将疯子和精神病纳入新的秩序里面,将其视为一种疾病(人处于非常态),并且派出医生对疯子进行治疗。但是,福柯认为,这时候理性对于疯癫的镇压并没有消除。尽管精神分析学、谈话疗法试图平定疯子的歇斯底里,但是精神分析“始终无缘进入非理性统治的领域”。医生在这里戴着科学的面具,承担的更多是司法和道德保证的化身,对病人具有家长和法官的权威。

在福柯看来,只有艺术才能真正包容疯子,尼采、荷尔德林都是福柯心目中反理性的代表。正是通过他们,直觉、体验、欲望、审美以一种“以暴抗暴”的方式向理性反击。福柯对“疯癫”历史的考察,力图表明制度化和道德化的理性压制本性,疯癫遭到的正是制度化和道德化的双重束缚。

▲弗雷德里希·尼采

二、关于权力

在分析疯子时,福柯注意到了权力,对于疯癫的压制中伴随着权力的影子。无论是资产阶级还是医生,他们对疯子权威都是权力作用的体现。但是权力不仅仅是对于肉体和精神的直接虐待,福柯这里的权力渗透在一切人与人的关系之中,权力不仅仅是对于人主体的压迫,而且权力生产出主体,我们本身就是权力建构出来的。

在《规训与惩罚》中,福柯分析了从古典时代到现代的惩罚思路。过去的惩罚多是用酷刑对于肉体施行公开的处罚。虽然这种景观看起来血腥具有震撼力,但是却很有可能导致观众们逆反、反而对于罪犯叫好,降低权力的惩罚效率。

近现代的惩罚设施则不然。虽然打着“人道”的名号,但是相比于古典的惩罚,现代惩罚效率更高。另外,如果说古典刑罚强调对于犯罪者的报复,现代刑罚更强调如何去让嫌犯接受改造、重新做人。这些刑罚深入人的灵魂,加大权力对于人的控制。

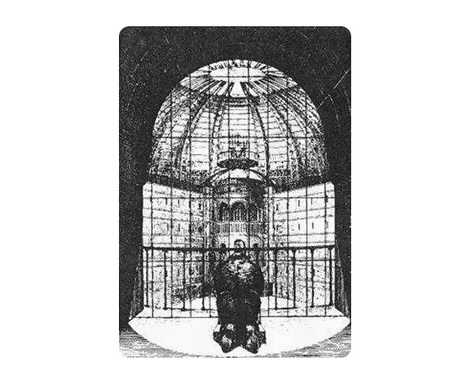

边沁全景敞视监狱是非暴力权力规训的最好的例证,尽管没有人直接去惩罚犯人,但是在环形监狱里、被无数窗子包围会给被囚禁者会知道自己正在受到观察的暗示,进而联想起可能的惩罚。由此给自己造成一种有意识的“自我监视机制”,从而确保规训权力不断地自动发挥作用,并进行再生产。全景敞视机制能被巧妙地纳入任何职能之中并强化任何权力机构的使用,使其更为经济、更为有效。权力深入人的灵魂,控制肉体按照权力意志行事。因此福柯有名言“灵魂是肉体的监狱。”

▲边沁的全景敞视监狱,是不是很像现代的监控?

权力产生知识。权力告诉我们应该做什么,不应该做什么,否则会发生什么。正是这些知识构成了我们对于世界的全部认知。权力-知识关系还体现于学科上——权力推动并征用了各种关于人的科学。在福柯看来,规训权力也是一种“学科权力”,也就是规训权力不仅依赖于施加于身体之上的“监视”、“纪律”,而且依赖于与此相伴生的“学科”的知识。和马克思的社会再生产一样,权力通过这些暴力和非暴力手段进行着再生产,诞生更多的权力关系和权力效应。

进而,我们会发现,整个权力关系不仅仅停留在政府以及与之相关的机构例如军队,它弥散在整个社会中。站在福柯的角度,学校、工厂都是权力发挥自己作用的场所,“学校体制从外表上看是分配知识的,而实际上是为某个阶级掌握政权而将其他所有阶级排挤出权力机构而服务的。教育机构、谋略机构和治疗机构比如医学都是帮助支持政治权力的。同精神病学有关的某些事例成为明显的丑闻。”这些场所将个体规训成一个驯良的主体,并且将其镶嵌到权力体系中,成为其中的一环。

所以,福柯权力-知识的观点最终指出,一切无功利或利害关系的客观中立的真理观和知识论都是不存在的,自由知识分子(包括萨特等人在内)都是权力的共谋而不是中立存在。这一点,我认为福柯的思想暗合阿尔都塞等结构主义马克思主义者的主张,也就是去主体化的人是马克思所说的“人是一切社会关系的总和”(这里社会关系意译为权力关系就可以了)。只是阿尔都塞等人大都只是对于资本主义社会语境下有否定意义,而福柯针对是整个人类社会。人的身体或肉体被“权力—知识关系”规训成了被驯服的驯良的对象,其最终效果是一个被驯服的驯良的“主体”。

.jpg)

▲萨特(左)和福柯(右)

三、结构主义与语言学

福柯被结构主义影响远不止于此。福柯被列入结构主义五巨头、前四子,和他著名的《词与物》分不开。文章开头人之死的断言也是出自这本书。在书中,福柯继承列维施特劳斯、阿尔都塞等人的传统,在不同的人类历史语言文本之中,寻找每一时期具有统摄效力的思维内在逻辑结构——也就是知识型(有时也翻译成认识型)。而1968年阿尔都塞的《读资本论》再版时,阿尔都塞专门指出自己的学生福柯的知识型和自己结构主义的问题式之间的相同性。

福柯发掘近三四个世纪不同时代各种学科知识之间横向共享的话语表述方式,也就是每个特定时代的“知识型”。他指出,各个时代的“知识型”本身并无真理与谬误之分,亦并无进步与否,只不过是不同时代的“知识型”以及不同时期的感知方式、分类体系和语言方式发生结构性断层与突变而已。例如1800年前后知识型最大的变化在于,1800年后知识型把时间作为一个重要的维度,强调事物历时地产生发展。这一变化将拉马克和达尔文、居维叶分成两类。进而,福柯强调研究知识型变化的知识考古学的重要性。

福柯对于历史的分析有纵向转向横向,进行结构性、共时性而非历史性的分析——这是结构主义的一贯立场,也因此遭到历史主义者的批评。如萨特就称此书为小资产阶级的最后壁垒。

在现代知识型(19世纪时期)中,“人”成了“人的科学”的“求知意志”所追求的核心,在“人”身上包含了现代知识所有真理的关切。然而,随着尼采借着疯子之口喊出了“上帝之死”,“人之死”也就成了不可避免的结果,因为激进历史主义和激进的实证主义不仅会杀死形而上学的上帝观念和信仰的上帝,同样也会杀死被各种“人的科学”所塑造起来的形而上学的“人”的观念。人被科学、精神分析学作为一个普通客体而不是中心看待,这是现代知识型的嬗变。

也就是说,作为被“现代知识型”所建构起来的知识对象的“人”被杀死了。这就是当世尼采对人之死的断言,也是福柯在《词与物》最后那一句话的含义。

.jpg)

▲词与物

四、政治观点

除了上述这些惊世骇俗的思想以外,福柯还对于这世界存在的一切秩序都抱有怀疑,对于理所当然存在的概念提出质疑、分析其如何产生的,如同鲁迅笔下的狂人:“从来如此,便对么?”。在1971年和乔姆斯基辩论时,福柯更是悲观地直言“我觉得公正概念自身就是被发明出来和被使用到各个不同类型社会里的概念,如同某些政权和经济权力的工具,或像用以反对这些权力的武器。”对于乔姆斯基赞成的马克思主义,福柯甚至直言“无产阶级之所以同统治阶级进行战争,并不是因为这是一场正义战争,而是因为无产阶级要夺取政权,这是历史上的第一次。无产阶级要推翻领导阶级的权力,他们认为这场战争是正义的”“发动战争是为了胜利,并非因为这场战争是正义的。”

福柯关心的,无论是疯子、监狱犯人还是同性恋者,都是社会边缘群体,是那些在社会中的话语被完全淹没的人。他期望通过对这些群体的分析来揭示社会的运作机制,正如他在和乔姆斯基的辩论中说的:“真正的政治任务是抨击那些表面上看来中立或独立的机构的作用,把在其中暗中作祟的政治暴力揭示出来,以便大家共同与之斗争。”

五、结语

福柯在世,更多是作为半个旁观者,半个诊断师。作为旁观者,福柯几乎不认同任何身份,他强调人的写作就应该摆脱既定的身份、成为你起初不是的那个人,而不像萨特直呼“我是存在主义者”施特劳斯“我是结构主义者”;同时,作为诊师,他又精确地指出这个社会的弊端,因为某种意义上,我们是无法摆脱现在社会的一些弊病,我们也不可能完全摆脱权力,因为权力是人存在的一部分。所以,我们可以说,福柯是一个虚无主义者,这一点和尼采很像,但他们的虚无,和尼采一样,都对于这个世界有着积极的意义。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。