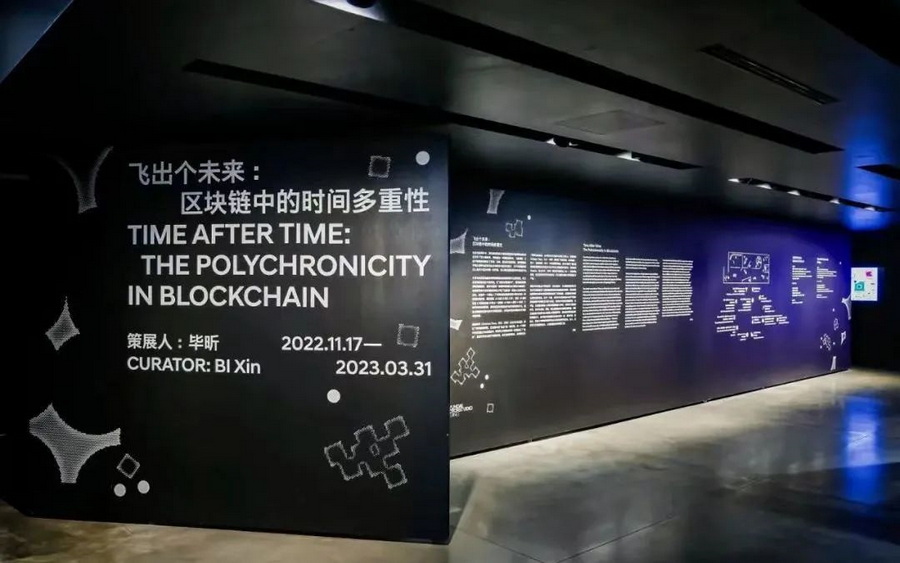

▲ 《飞出个未来:区块链中的时间多重性》展览现场

回首2023年,现代汽车文化中心一路走来,以其丰富多彩的活动和极具前瞻性的展览,为广大艺术爱好者提供了一个不断探索和学习的理想平台。

在过去的一年中,我们共成功举办了3场极具影响力的艺术展览,每一次展览都精心策划,深入探讨目前最前沿议题。从虚拟现实的深刻展示到对去中心化世界观的重新解读,这些展览不仅彰显了现代汽车文化中心对于未来趋势的敏锐洞察力,也为公众带来了一场场视觉与哲学的盛宴。

我们还积极举办了4场公教活动,旨在提高大众对当代艺术、科技与可持续发展之间联系的认识。这些活动涵盖了从研讨会到互动工作坊等多种形式,激发了参与者的创造力和实践能力,进一步了解艺术如何推动社会前进。

此外,中心的壁画更新也引发了巨大回响。由现代汽车文化中心委托艺术家团队Universal Everything开发的巨型壁画《我们都是独一无二的》不仅为现代汽车文化中心外墙带来了新的气象,同时也向世人展现了现代汽车坚定不移的环保承诺和对可持续创新的深入探索。壁画结合了数字技术与艺术创作,为参观者提供了一个沉浸式体验的艺术作品,成为了现代汽车文化中心的新地标和讨论的热点。

展望未来,现代汽车文化中心将继续致力于推广艺术与科技的结合,通过多样化、创新性的展览和教育项目,为社会带来更多启迪,同时带动公众对于可持续发展的关注和行动。

我们衷心感谢所有观众朋友们的参与与支持,期待在新的一年里,与您共同书写更多关于艺术、科技和环保的美好篇章。

2023

年度展览回顾

2023 summary

▼

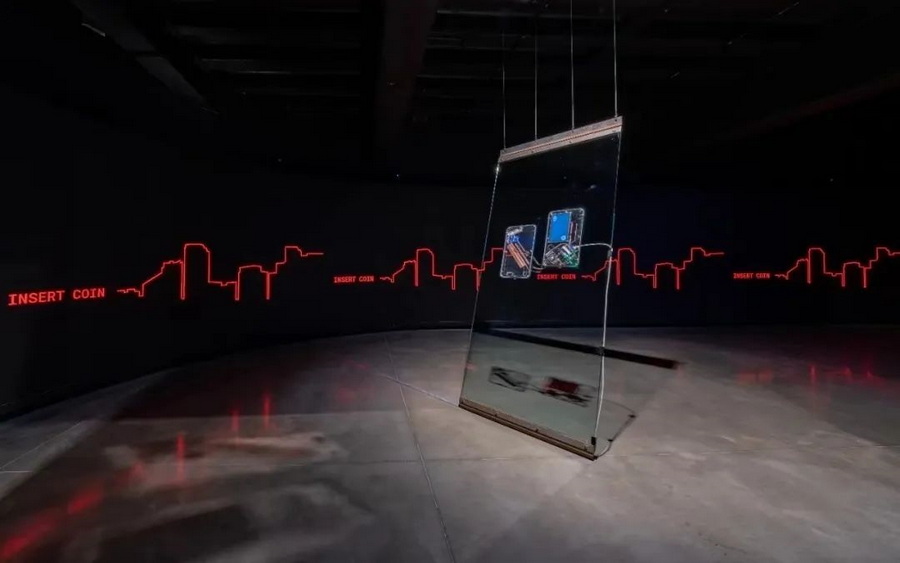

《飞出个未来:区块链中的时间多重性》

展览现场

策展人:毕昕

展期:2022.11.17 - 2023.03.31

展览简介:Hyundai Blue Prize Art + Tech 2022获奖展《飞出个未来:区块链中的时间多重性》以区块链技术与时间性的新锐角度探讨“颠覆未来”这一主题,从比特币时钟出发,以超验时间(Chimera Time,算法-时间)、能量时间(Energy Time,生态-时间),思派时间(Spime,社会关系-时间)三种平行的时间网络为线索,探索对“时间”这一概念的多重理解以及在区块链技术飞速发展的背后其运行机制与现实人类生活和社会发展的多元链接。

▼

《动物农场模拟器》

展览现场

策展人:李峥 & 陈江虹

展期:2023.04.28 - 2023.10.08

展览简介:由李峥与陈江虹策划的Hyundai Blue Prize Art + Tech 2023获奖展《动物农场模拟器》模拟了一个人类与其他物种互生共建的未来实验场域,在《动物农场模拟器》中大胆想象地球告别“人类世”,进入全新历史纪元“有灵世”(相信物体、场地和生灵都具有独特的精神本质),思辨性地拥抱去中心化的世界。这种“重塑”并非一个颠覆性的改变,而是超越“人类中心主义”的优化和改进,深思社会规范与人类领域的现有界限,构想重塑世界的可能性。

▼

《剧变生态》

展览现场

策展人:宗晓

展期:2023.11.04 - 2024.03.31

展览简介:Hyundai Blue Prize Art + Tech 2023获奖展《剧变生态》由青年策展人宗晓策划,鼓励以“变形”作为方法,审视人类自身与我们所处的经济生态结构,剖析主动和被动的变形过程所映射的不平等性。展览通过两个维度进行探讨:主动与被动的变形。作为一种求生手段,“主动变形”拷问了我们对自身身体发生形变的接受底线以及与“入侵”生物共生的可能性。“被动变形”则聚焦于技术的发展对于整个星球代谢方式的改变,并鼓励人们思考人类活动对环境所造成的严峻影响。

2023

年度活动回顾

2023 summary

▼

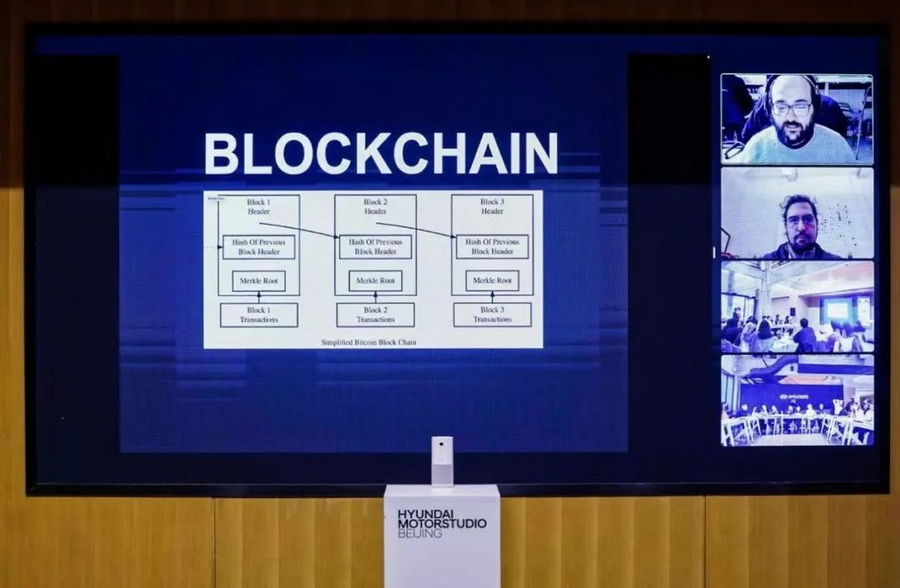

物特币:理论与实践工作坊

活动现场

活动时间

2023.02.25

特邀嘉宾

塞萨尔·埃斯库德罗·安达卢兹

(专注于数字文化、界面批评及其社会和政治影响的艺术家)

马丁·纳达尔

(艺术家/创意编码员)

陈立立

(中国科学技术大学软件工程专业毕业,参与区块链相关技术研究)

活动内容

参展作品“苦特币”的艺术家塞萨尔·埃斯库德罗·安达卢兹和马丁·纳达尔为大家讲解物特币的基础理念,同时参与区块链相关技术研究的陈立立与大家进行交流。

▼

动物农场小小工坊

活动现场

活动时间

2023.06.04

特邀嘉宾

马东溆

(沐湜创办人、教育戏剧认证教师)

王哲

(中央戏剧学院偶剧系、偶剧营主创导师)

李峥

(艺术与科技策展人、儿童创新教育实践者)

活动内容

戏剧老师以戏剧教育中的互动方式打开孩子们情绪阀门,孩子们选定一种昆虫和家长们一起利用桌面现有的工具辅助孩子进行偶的创作,利用各种材料、工具进行制作,然后穿戴上制作完成的道具,成为小偶剧演员去探索每个展览展区,以昆虫的视角听取人类讲解员对每个展区的讲解和注视。

▼

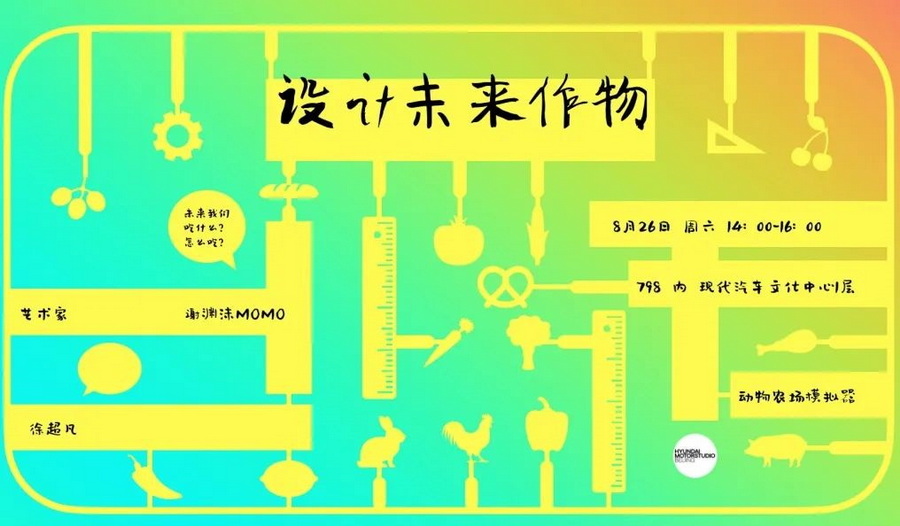

设计未来作物

活动现场

活动时间

2023.08.26

特邀嘉宾

史军

(中科院植物学博士)

谢渊沫

(MOMO脑图工作室主理人)

徐超凡

(艺术家/设计师)

活动内容

分享环节,聆听策展人、艺术家对于未来农业、未来作物的思考与畅想。参与者们作为新晋农场合伙人,创作心目中的“未来作物”,与其他农场合伙人们一起交流分享对于“未来作物”的奇思妙想,并共同完成“未来农场种植园”创想计划。

▼

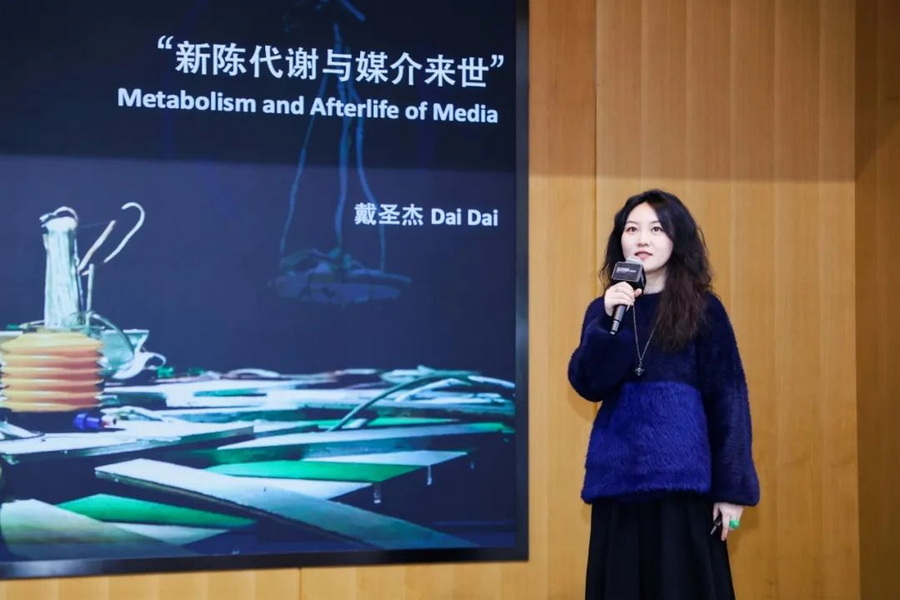

艺术生态里的协同行动

活动现场

活动时间

2023.12.16

特邀嘉宾

戴圣杰

(艺术家)

黄乐

(天线空间画廊负责人,马场驻留项目发起人)

孙熳

(天目里美术馆策展人)

罗宇杰

(LUOstudio工作室主持建筑师)

活动内容

嘉宾们就活动主题“可持续的展览-艺术生态里的协同行动”, 从“展览”这一艺术生态中的核心载体出发,通过不同从业者的视角和实践,呈现了艺术生态中对于可持续理念的多元理解,以及进一步探讨了协同行动的基础与可能。

2023

巨型壁画更新

2023 summary

▲ 现代汽车文化中心

现代汽车文化中心的外墙巨型壁画作为这座艺术馆外观的一大亮点,持续的创作更新为公众带来不一样的视觉体验。2023年12月全新推出的《我们都是独一无二的》壁画项目是壁画系列第三期,由现代汽车集团与现代汽车文化中心(北京)委托“宇宙万物”艺术工作室呈现,以798艺术区独特的建筑精髓为参照,融入现代汽车对可持续能源解决方案的前瞻理念,秉承了现代汽车通过与当地社区的紧密联系,致力于推动更加可持续的未来的长期承诺,以一种包容性的对话方式,使艺术可触达更广泛的公众。

现代汽车文化中心

回顾过去,展望未来,2024年现代汽车文化中心将继续坚持对艺术与科技的融合探索,为您呈现更精彩的展览和文化项目,为观众带来更好的参观体验。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。