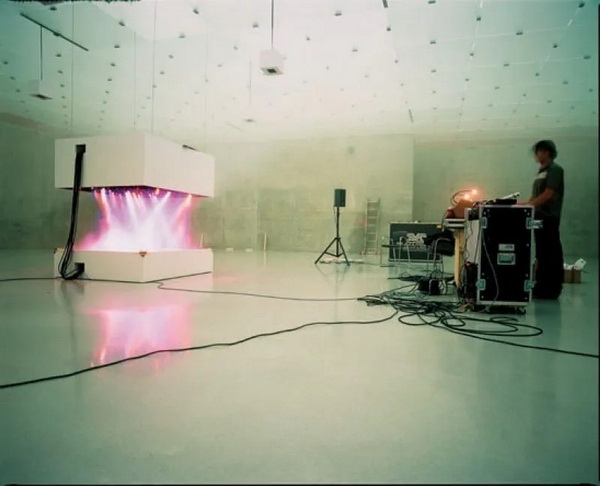

▲L’expedition scitillante, Untitled (light show), production view, 2002, 78¾ x 74¾ x 61 inches. Photo by KUB Markus Tretter. All images courtesy of the artist and Marian Goodman Gallery, NY.

艺术家访谈:

皮埃尔·于热(Pierre Huyghe)和道格·艾特肯(Doug Aitken)

在前往地心的旅程里,你看见一张日本女孩的面孔闪耀在空中,然后又消失不见。你呼唤她,而你的声音越大,你脚下的地面就变得更加破碎。时间停滞在这一刻。世界翻转过来,地面变成了月光。阿姆斯特朗登月的景象,还有你声音划出的弧线,都出现在眼前。

原文刊登于‘Bomb Magazine’

编译:odosart

在皮埃尔·于热(Pierre Huyghe)的电影“在没有猫的时候微笑(A Smile Without a Cat)”(2002)以及“百万次王朝(One Million Kingdoms)”(2001)里面,主角都是一位漫画角色。这个角色由一间日本的角色设计工作室创造,于热与合作的艺术家们共同购买了版权。这个角色成为了这些艺术家们共用的符号,出现在不同的设定中,直到版权到期以后消失。凭空发掘一个对象,它可能成为偶像,也可能被忘记,它同时出现在不同的故事或背景里——这些都是于热创作的常见方法。

于热的作品游离在不同媒介之间,并呈现出过去和现在的冲突,交织幻想与现实,打破如今常见的二元对立和线性叙事。他作品中的时间是破碎的,电影和各种媒介相互投射,用开放的结构融合不同的设定与逻辑,为记忆,个人经验,以及身体感受打开足够的空间,远离所有既定的模式。

▲Les Grandes Ensembles, 1994/2001, Vitavision transferred to Digi Beta and DVD, ink on transparency, lightbox. 8 minutes.

道格·艾特肯(Doug Aitken)是一位影像和装置艺术家,主要活跃于美国,作品也曾在西班牙,日本,德国等地展出。以下是两人的对话。

道格·艾特肯(Doug Aitken,以下简写为“DA”):我一直对你的创作有种特别的感情,看着你一直从一个地方到另一个地方。但你说你现在会在纽约呆上一段时间?

皮埃尔·于热(Pierre Huyghe,以下简写为“PH”):是的,我会呆在这里。永远在路上只是一种空想。我现在的想法还不如过去多。也许“别处”的作用被高估了。所以我决定先呆在一个地方,在一个作品上花更多时间。

DA:对你来说,在路上创作和呆在一个地方创作有什么区别?

PH:我喜欢在路上创作,但这样也会找不到一些东西,比如朋友和书籍。过去的三个月,我一直在不同的地方,我在每个不同的城镇呆三天。某个时刻,我就搞不清自己到底在哪里了。这终于让我感到有点恶心了。我觉得这种游牧式的生活本身就有资本主义意识形态的幻想在里面。

DA:这不仅是资本主义的,也是实验的。你的生活方式会给你提供新的经验。

PH:行吧。

DA:硬币都有两面。这是一种资本主义式的感受,但也是一种对知识的渴望。每个人都对自己的动态有不同的敏感度。

PH:对我来说,动态不仅仅是旅行。你需要另一种动态,来打破二元对立。我一直在寻找,我需要一种不那么容易被发现的路径,来打破自己所在的结构。我很幸运,我的父亲是一位飞行员,所以我一直可以免费旅行。不同地点和经验的特殊之处是相对的,因为更多的特殊之处会形成对比,有些就变得不那么特殊了。

DA:我看你作品的时候,感觉到一种持续的变形。里面有从一个地点到另一个地点,从一站到另一站的质感,观者则在不同的景色里得到不同的暂时经验。

PH:是的,从观感到我创作的感受都是这样。我喜欢寻找转瞬即逝的东西,而不是任何僵硬的结论——我寻找的是一个整体的情形,一个包含了各种联系的动态。

DA:你作品的基础就是这些,美学和媒介的选择反而不那么重要。

PH:没错。

DA:我们在1995年第一次见面的时候,你正在使用许多不同的媒介。你创作的进程很有趣,有些想法在不断演进。

PH:我很喜欢拓扑系统。2002年冬天在旧金山的时候,我遇到了杰伦·拉尼尔(Jaron Lanier),虚拟现实的发明人。他告诉我,两台电脑之间的信息交流是依靠特定的对话规则,而他的工作是创造不需要特定规则也能对话的电脑,而那将是基于认知方法的。那是个美妙的想法。我不太喜欢戏剧性,因为那就是线性的,有计划和规则的。我喜欢开放的情节[译者注:打破符号规则的电脑智慧是一种令电脑在一定限制下,自主选择信息的交互模式;它至今未成型,因为它涉及对认知和智慧结构本身的理解,要完成这一工作,相当于对新智慧的初步创造。戏剧的叙事规范是基于人的认知和智慧结构而诞生的,它对人的智慧和交流模式的态度是开放的,遵循基本经验的。戏剧无法创造智慧模式,但尊重现有的智慧模式下的美学经验。而开放戏剧时常不尊重美学经验,却也远远无法触及智慧模式本身。将自主智慧和开放戏剧相比较,显然是逻辑不够充分的一厢情愿,也是当代美学常见的浮夸症状之一]。

道格拉斯·库普兰(Douglas Coupland)说迪士尼的电影就是太高效,太顺滑了。我觉得现在所有的电影或者叙事结构都是这样。注意力必须被集中,你明白吗?你没时间在故事里找到属于自己的时间。你没办法成为电影的一部分,你只能观看它,注意它,同时又在远离它。它则变成一个偶像,统领所有人。你没有办法和它对话。

▲Blanche Neige Lucie, 1997, film with sound transferred to video, 4 minutes.

DA:这个想法出现在你的作品“白雪公主露西(Snow White Lucie)”(1997)里面,主角是法国原版“白雪公主和七个小矮人”动画片里给公主配音的演员。她现在年纪很大了,她状告迪士尼窃取了她演绎的声音片段。

PH:是的。

DA:这就像是迪士尼童话中一点小小的缺陷。你就像是一位进入矿井的矿工,找到那些独特的不完美的部分,把它们带回地面。也许是电影制造幻觉的能力已经无法满足现在的人了,也许人们需要更加破碎,更加非线性的东西。

PH:是的。我喜欢用非线性的方式编织碎片,但不是那种后现代的拼贴方式。人们不是以共情的方式思考,而是以剧情的方式思考。人们甚至不考虑进程,而是习惯于跳跃的剪辑和跳动的时间。对时间的感知被压缩到一个很短的“此刻”。人们都在这个被压缩的“此刻”里行动。

DA:也许这是一种写照,我们的世界已经越来越非线性了。这是个非常有趣的时代,我们面对周围的环境时,经常面临一种达尔文式的拷问:我们怎样与环境联系,能否适应它。环境已经不仅仅是物理的,还包含信息。那我们应该如何进化?

PH:我必须在作品里处理碎片化的时间。观者就像是游牧者,游走在信息的历险里,编辑自己的经验。这种编辑是非常主观的。

DA:你有件作品就在谈论这个,是“闪耀的冒险,乐章(Expédition Scintillante, a Musical)”(2002)。它好像在创造一些有关叙事的暗示或线索,等待观众的进入。

PH:那是一个有关探险历程的预演,描述的是尚未发生的事情。我去经历一段被自己预估出来的旅程,它是视觉化的,假设的,可以被分享的。

DA:看来这件作品暗示了一段旅程,而且是很文学化的。观者进入一个房间,看到雪从屋顶落下,一艘冰船缓缓融化。另一个房间里有一座溜冰场,冰是黑色的,还有关于南极的手工地图。

PH:是的,都是一些转瞬即逝的经验。我从小说里找到了一些关于天气的描写,试图还原那种感受。我像还原乐谱那样,去阅读那些天气的氛围。展场的屋顶还原了真实的场景:雨,雪,雾,但它们依然是虚构的。

DA:这个展览各种媒介和材质令人赞叹。所有东西都是切实可感的,又是转瞬即逝的:融化的雕塑,光影,冷空气。它融合了雕塑和空间,创造出一种可以进入的叙事。我还看了你2001年在蛇形画廊的展览,影像也是以这种方式被看到的。观者在空间里的感受是展览的一部分。观者经验是暂时的,不可见的,但是对作品来说非常重要。

PH:是的。特定的背景提供特定的转瞬即逝,没有人的时候,它就像折纸一样被折叠起来。

▲L’expedition scitillante, 2002, Act 1, Untitled (ice boat), ice, offshore radio.

DA:“闪耀的冒险,乐章”里面有一个很棒的东西,就是用非电影的方式,创造了一种电影化的叙事。这是你考虑过的吗?

PH:是的,展览里没有影像或者图片。它可以被看作是一个分为三个部分的戏剧或者交响乐。观者需要进入不同的楼层和房间,这样就有了经典的线性结构。它又是可以翻转的:观者最终需要下楼,以相反的顺序再看一遍。冰的融化,音乐的节奏,灯光,则是各自不同的叙事。每个房间都是一个场景,一件事情。随着展览的进行,冰船化成冰,变成另一种景象。这就是非电影的电影化。

DA:这个展览里的场景看上去像是从平面影像里走出来的。它们给人意料之外的震撼。它们看起来是有意在回顾过去的图像形式,然后变成新形态的图像。

PH:是一个真实的整体。

DA:是的。

PH:你所说的这个转瞬即逝是与稳定性相对的。但这个问题还没有解决。雪本身也是一个有机体。“闪耀的冒险”也可以被理解为“闪烁的冒险(Blinking Expedition)”,整个展览是从发生到消失的过程,是闪烁了一下。里面的东西不断变化,但又是一致的,是一个有机整体的一部分。

DA:这是不是一种新的叙事呢?一种演变的有机体,甚至是有生命的。

PH:可以这么说,呼吸,成长,死亡。

▲Streamside Day Follies, 2003, digital video projection from film and video transfers, color, sound, 26 minutes.

DA:我们的文化常常在电影里反观自己。我们的行动和想法也一直体现在媒体图像里,我们被自己的现实包围着。这些叙事和它们的结构都是可以被预料的。但是,也能看到一些新的叙事和新的媒体在产生,你是否认为有一天电影叙事会消亡呢?

PH:是的,它的形式会死掉。它太戏剧化,太被控制。你有没有看过一场你可以改变它叙事的电影?

DA:也许艺术和电影创作可以被重新定义,这样就会有新的选择。

PH:是的,结构性的规则来自特定的背景。

▲Streamside Day Follies, 2003, digital video projection from film and video transfers, color, sound, 26 minutes.

DA:就像建筑。

PH:我对情形感兴趣。思绪到处游走,经历不同的情形。这涉及到我如何认知现实,如何把不同的事情连结起来,构成一个我所看到的真实。

DA:你创作的时候有没有想过把观者带入到此刻。

PH:某种程度上是的,但不是一个固定的此刻。此刻是由很多不同的东西构成的。我喜欢每个人的主观性,每个人看到的此刻都不同。

▲One Million Kingdoms, 2001, animated film, sound, 6 minutes.

DA:这很像你用漫画角色创作的系列作品“没有魂魄,只有壳(No Ghost Just a Shell)”(1999-2002)。我很喜欢与不同的艺术家和影视制作人分享同一个虚拟角色的创作,让这个动画女孩在不同的人之间转变,拓展她的故事。

PA:我们还购买了安丽(Annlee)这个角色的版权,把这个形象从虚拟领域带入新的现实。它被很多作者使用过,是一个多面体。我希望把版权还给这个角色,让它拥有自己的版权。16位艺术家参与这个项目,使用不同的形态创作:电影,装置,书籍,海报等等。这个系列展览也是在各处出现和消失。它们和安丽一样都是闪烁的存在。

DA:我喜欢这种多样的叙事,感觉很慷慨。

PH:那是一个群体确认自己的共同身份的方式。它面对的问题是:个体中的群体性是什么,一个群体的个性又是什么。当一群人共用一个符号的时候,这个问题就被拓展了。

DA:我还有最后一个问题。这个礼拜你遇到的最好事情是什么?

PH:不知道。我一直在家待着……想想看,也许是所有我在搜索引擎上遇到的东西。这可能是个悲伤的答案。也不算,菲利普·迪克(Philip K·Dick)还写过一篇东西:“如果你觉得自己的世界糟糕,你该看看别人的”。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。