.jpg)

关于艺术问题的几点解答(六)

女权主义,女性艺术与当代艺术

文︱何宇红

导 语

女性艺术的话题自当代艺术发生以来就没有停止过,这其中既包括其活跃时期的褒义和积极性,也包括不被重视时的所产生的冲击力和批判性。这与当代艺术本身的概念,意义和特质紧紧相联;正如大家所熟知的,与此并驾齐驱和同样重要的内容话题还有:种族歧视,性别问题,环境问题,全球化,宗教信仰问题等等。

当代艺术永远都在探讨,争论和阐释之中,它拒绝唯一,也拒绝终极。但是它话语争端的节点必须是依附在人类自身生存境地的改善和进步之中,从这一点上来说,它甚至是服从性和服务性的。在今天,讨论女性主义艺术首先离不开了解女权主义的历史,其次也要分清女性艺术和女权主义艺术的区别,同时更需谙熟古典艺术,现代艺术和当代艺术的关联和区别。这些都关系到能否真正地解读当代女性艺术的意义和价值。否则,光凭认知几个女权主义的名词和女性艺术家的名字,或者情绪化地对待女权主义艺术创作(激情,勇气,兴奋,或者另一极端:失望,气馁,听之任之)都不能将这件事情比较透彻地去消解,去建立可以令人折服的逻辑关系,和继续让它在未来的艺术创作道路上有一个比较清晰的索引途径。

这里需要补充的是,我去年在国内做艺术驻留项目的时候,与西安美术学院的佟玉洁作了不少的交流和沟通,并得到她赠与的“中国女性主义”一书,这是一份宝贵的有关国内女性主义艺术历史的文献资料,让我受益匪浅,借此,我要特别感谢她的倾心编辑和辛苦劳作,并借此向大家隆重推介此书。我想说的是,在此篇文章中我也将对西方女权和女性主义艺术做一个大体的概述;并提醒大家注意,以中文来叙述西方艺术诸事,是为了向大家提供一种可以参考的佐证,一种可以借鉴的思考方向,而不是忽略或贬低中国艺术,中国艺术家和中国女性艺术的整个(创作)历史。正如佟玉洁所写到的:“尽管中国女性主义艺术的发展已经较为成熟,但能否走进社会的公共视野而成为全民的文化共识?有机遇,也有坎坷。” 这是非常值得关注的问题。比如说机遇,尽管西方女权和女性主义艺术仍然不断地出现各种问题和缺憾,但它的普及和历史研究资料较中国的深入和全面,我们的“机遇”来自于可以从已有的历史中得到宝贵经验;而不是拒绝观看和思考,更不是人云亦云,亦步亦趋。我所一直强调的是,文化引荐的目的,不是让我们学习怎么做,而是学习“怎么思考”,即“别人为什么这么做” 。“为什么”比“怎么”更重要。

(一)

西方女权主义艺术简史

今天的女权主义艺术的概念是产生在上世纪六十年代末七十年代初与女权运动相关的一类艺术现象的定义。女权主义艺术凸显的是女性在生活中所经历的与男性社会和政治差异性和不平等性。它给世界所带来的价值是积极的,包含着平等,解放和包容。女权主义艺术所使用的创作媒介范围也从传统艺术形式(例如绘画)到更非传统的方法,例如表演艺术,概念艺术,人体艺术,手工艺,视频,电影和装置艺术等等。女权主义艺术在今天已经成为通过全新的视角和丰富多彩的新媒体来扩大和重新定义艺术的不可忽视的创新力量。

从历史上看,这个时期之前即使女性艺术家是存在的,但从来都是被淡化和被忽略不计的;谁听说过有跟米开朗基罗或达芬奇所相对应的女性艺术家?美国著名艺术史学家林达·诺奇琳(Linda Nochlin)在《为什么没有伟大的女性艺术家》中非常明确地写道:“ 错误不在于我们的所属星系,我们的荷尔蒙和每月的生理周期,以及我们隐蔽的性别特征,而在于我们的学术机构和教育体系 ”。由于妇女有史以来作为照料者的角色,大多数妇女根本无法花时间去进行艺术创作。另外,由于社会道德规范担心某种不当行为,很少允许妇女进入艺术学校,并且几乎绝不允许妇女参加现场裸体绘画课程等等,因此,事实上只有少数有闲暇时间的富裕女性能够从其父亲,叔叔或兄弟那儿的熏陶和训练下,作一些静物,风景或肖像类的绘画作品。

成立于1648年的法国绘画和雕塑皇家学院,似乎可算最早可以接受女性艺术家来接受培训的地方,但是她们并不能象男性艺术家们正式注册,更不能对她们开放所有的课程。同时,受阻碍的原因也包括女性艺术家不断地涌入美术学院,在某种程度上增加了与男性艺术家的竞争关系;到了1783年,学院甚至规定每学年只能给予四个女学员的配额。到了大革命时期,皇家学院改组和创建艺术研究所,则彻底排除女性艺术家入学的可能性。而成立于1816年的巴黎美术学院也不接受女性学员。直到1903年,著名的“罗马艺术奖项”也只颁给过一位女性艺术家。早在1881年,法国女性艺术家们并开始为与男性艺术家争取平等的权利而努力,女性画家和雕塑家沙龙即是其中最著名的组织。

但上世纪六十年代之前,大多数西方女性艺术家所制作的艺术品都还没有描绘有关女权主义思想的内容,因为那时既未批评也未解决女性在历史上所面临的恶劣状况。女性通常是艺术创作的主题,而不是艺术家本身。从历史上看,女性的身体被认为是男人欲望的享乐对象。在二十世纪初期,以“Pin-up”女孩形象为主的,大量出现的商业产品就是女性性符号文化泛滥的最典型例子。到了六十年代后期,则开始大量出现摆脱了以纯性别方式描绘女性的传统艺术作品。

为了获得认可,许多女性艺术家努力使自己的作品“摆脱性别特征”,以便在占主导地位的男性艺术世界中获得竞争力。如果某件作品看起来不像是女性所为,那么与女人相关的污名就不会紧随其后,从而得以赋予此作品的完整性。最为典型的例子是草间弥生(Yayoi Kusama)在1963年创作的烤箱盘(Oven-Pan),她将它称为“大量聚合雕塑作品的一部分”。与该系列的其他作品一样,她用与女性相关的对象(比如说金属锅),以相同材料的圆形物体覆盖它。这是一个具有显著特征的早期女权主义艺术作品,因为艺术家已经开始试图寻找用以摆脱女性在社会中传统角色的表现方法。她用与金属锅相同颜色和材料制成的块状物来完全剥夺“锅”的功能,但在某种意义上又将其与女性联系起来。丑陋的突起物不仅消除了容器的性别,而且消除了女人在厨房中使用金属锅的功能。而在这个时代之前,普通的女性艺术家的作品则是由漂亮的装饰性物品组成,例如风景画儿或者床单被套桌布等等;自此,越来越多的由女性艺术家所创作的当代艺术作品则变得大胆甚至叛逆起来。

▲ 草间弥生(Yayoi Kusama)烤箱盘(Oven-Pan),1963年

六十年代末,诸多批评现有社会价值观的进步思想开始出现,其中有不少言论被主流意识形态指责为“不够中立”。也有人提出,整个艺术界已经设法将性别歧视的概念制度化了。在这段时间里,许多初次出现的艺术媒介被置入艺术史美学体系的最底层。但这些都不能阻止因女性在艺术中角色的社会建构意识形态的反叛而引发的女性学科新标准的诞生。人们开始意识到,一旦女性的身体被视为男性凝视的对象,那么它就会被视为对抗社会建构的性别意识形态的武器而被诟病。随着小野洋子(Yoko Ono)在1964年创作的作品《切件》(Cut Piece),作为对社会性别价值观进行批判性分析的一种形式,行为艺术开始在女权主义艺术作品中获得关注和好评。在这件作品中,人们看到小野洋子(Yoko Ono)跪在地上,并在她面前放了一把剪刀。她邀请观众一个接一个地来剪下她的衣服,直到她最终跪在衣服包括内衣的破烂残骸中。小野洋子试图通过自己(一个物象)与观众之间建立的亲密关系来解决性别的概念,因为小野洋子已成为(假象的)性对象。她以随着越来越多的衣服被剪掉而保持静止不动,来揭示了一个女人的社会地位;而当观众最后升级到剪掉胸罩的那一刻时,“她”只被视为了一个物品。

到了七十年代,女权主义艺术继续为挑战女性在社会等级中的地位而提供一种手段和方式。目的是使女性与男性之间达到平衡。1979年,朱蒂·芝加哥(Judy Chicago)的作品《晚宴》(The Dinner Party),被广泛认为是第一部史诗般的女权主义艺术作品,她通过强调将饭桌(与传统女性角色相关联的东西)变成等边三角形来赋予女性新权力。每边都有相同数量的盘子设置,专门用于历史上的特定女性;而每个盘子代表着打破女性被社会征服的一种方式。正如六七十年代是一个突出的时代,妇女开始庆祝以新的自由形式而生存;这种自由并不仅限于政治诠释中,更多的艺术品还反映了有越来越多的女性加入到劳动大军,堕胎合法化,争取同工同酬等公民权利被合法化的历史进步中。最典型的作品还有玛丽·贝丝·埃德尔森(Mary Beth Edelson)的《一些活着的美国女画家/最后的晚餐》1972),灵感来自于莱昂纳多·达·芬奇的《最后的晚餐》:著名女画家的脑袋贴在基督和他的使徒们头上。该画面因处理了宗教和艺术史图像学在女性从属地位中的作用,而使其成为女权主义艺术运动中最具标志性和代表性的图像之一。与此同时,摄影也成为女权主义艺术家们的常用媒介,它能够以丰富多彩的方式来显示女人的“真实”。例如,1979年,朱迪思·布莱克(Judith Black)以艺术家衰老的身体和所有的缺陷,试图将自己描绘成一个人而不是理想的性象征。汉娜·威尔克(Hannah Wilke)则将摄影作为表达女性非传统形象的方式。威尔克(Wilke)在1974年的名为S.O.S/分层对象系列的集结中,以自己为主题,用嚼碎的口香糖以各种形状的外阴连贴在自己的裸照上,让整个身体分布在外阴之中,来隐喻地展示社会中的女性是如何被咀嚼,然后被吐出来的。1975年在匈牙利的布达佩斯一个叫奥施·道兹迪克(Orshi Drozdik)的匈牙利美术学院的学生,她将该学院图书馆中19世纪和20世纪初的具有历史意义的裸体模特照片重新拍摄,制成照片,然后将裸体模特设置的图像投影到自己的裸体上,再对其进行拍照,并进行了取名为《NudeModel》的表演,以此展示自己作为描绘女性裸体模特的女性艺术家的身份。

▲ 朱蒂·芝加哥(Judy Chicago)《晚宴》(The Dinner Party),1979年

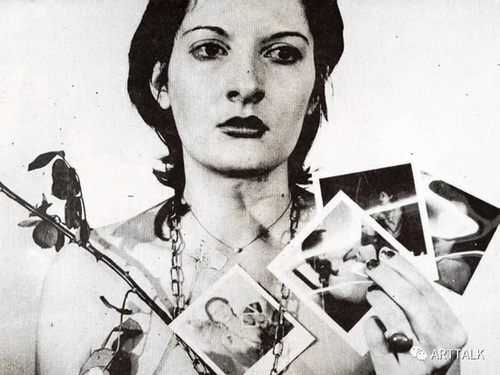

这个时期的西方文化界已经具备了非常重视反抗传统“女性意识”的能力。但随之而来的是男性包括女性们的强烈反对;他们认为他们的传统正在受到威胁。从将妇女作为美丽迷人的偶像到展示女性令人不安的“危险”的身影,例如古巴籍美国艺术家安娜·门迪埃塔(Ana Mendieta)的艺术创作理念,通过被强奸受害者留下的烙印来强调某种意识形式的堕落则一直很难完全被大众文化所消解和认可。而其他艺术家,例如琳达·本格里斯(Lynda Benglis),则在争取平等的斗争中采取了更加具有讽刺性的立场:她在 «艺术论坛»(Artforum)上发表的一张照片中,把自己整成一个短发,带着太阳镜,套上假阳具的裸体。有人认为这张激进的照片是“庸俗和令人不安的”。但另外一些人则看到了性别之间不平衡的表达;她的作品甚至比男性艺术家罗伯特·莫里斯(Robert Morris)那件赤着膊在脖子上套着铁链表示顺从的作品更受到严厉的攻击和批判。在某些情况下,任何描写有关“性行为”的女性艺术都被视为色情作品。

与琳达·本格里斯描绘性别主导地位以揭露性别不平等不同的,是玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)使用“征服”作为揭露女性在社会中地位的方式;这种态度从“打扰”观众直接上升到了“惊吓”了所有人。在其行为作品Rhythm 0(1974)中,阿布拉莫维奇通过向公众展示的从羽毛,香水,步枪到子弹等72种不同的物品,突破了自己的极限,也突破了观众的极限。她的指向很简单:她是目标和对象,观众可以在接下来的六个小时内随心所欲地对她做任何事情。她一动不动,观众可以完全控制自己。最终,他们开始变得狂野,开始侵犯她的身体:某个男人用步枪威胁她;然而,当这件作品结束时,观众却变得更加疯狂和恐惧起来,似乎根本无法对刚刚发生的事情感到满意。在这段情感化的表演中,阿布拉莫维奇描绘了女性身体客观性信息的能量,同时也揭示了人性的不确定性和复杂性。

▲ Rhythm 0,玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramovic)行为作品,1974

七十年代中期,美国女权主义倡导者和非暴力社会变革者芭芭拉·戴明(Barbara Deming)创立了“女性财富”基金会,以支持女权主义艺术家的作品。在艺术家玛丽·梅格斯(Mary Meigs)的支持下,黛明卓有成效地管理了该基金会。可惜黛明于1984年不幸去世,该组织也因此更名为“芭芭拉·黛明基金会”。现如今,该基金会是历史上最悠久的女权主义文化艺术资助机构,以此鼓励和资助艺术领域的女权主义者作家和视觉艺术家。无独有偶,同时期的法国也出现了类似的艺术机构,即以法国精神分析专家和女性解放运动的领袖安托瓦莱特·福克(Antoinette Fouque)为主的一批女性主义倡导人,她们创办女性报纸,杂志,出版社,书店,画廊和研究中心,为全世界女性发声,记录她们的思想和言论;她们不仅聚集了法国文化,影视,政治等各界的具有开明思想和精神的女性精英们,而且与艺术界的像索尼娅·德劳乃(Sonia Delaunay), 凯特·米莱特(Kate Millett), 米歇尔·诺布劳奇(Michèle Knoblauch)和尼基·德·桑法勒(Niki de Saint Phalle)等等的女性主义艺术家合作;这个机构也是最早向蓬皮杜艺术中心推介女性艺术家的组织,可惜当时在法国,女性主义艺术家还没有得到足够和广泛的重视与接受。

八十年代,尽管女权主义艺术从根本上来说是争取两性平等的领域,但它并不是一成不变的。这是一个不断变化的学科和项目,它本身会根据女性斗争的过程而不断地被塑造和重新塑造。它不仅仅是一个简单的平台或表演舞台,而是一种动态,一种伴随着自我批评和纠正的“响应”。六十年代和七十年代女权主义的经验和火花为八十年代激进主义女权艺术创作开辟了道路。实际上,女权主义艺术的含义发展得如此之快,以至于在1980年美国艺术批评家露西·利帕德(Lucy Lippard)策划的一场展览,其中所有参与者所展示的作品构成了一幅属于社会变革的艺术全景图,而从某种程度上以多种方式,削弱了意义的途径,告示 “女权主义艺术”简单来说就是一种政治信息,就是一种艺术行为。“这种开放性是女权主义以政治和文化干预手段为未来创造性社会发展提供可能的关键要素。” (摘自美国艺术史学家惠特尼·查德威克(Whitney Chadwick)1995年的随笔 « 游击队女孩的自白:无论她们真正是谁?)

▲ 游击队女孩(Guerrilla Girls)的海报,1985年

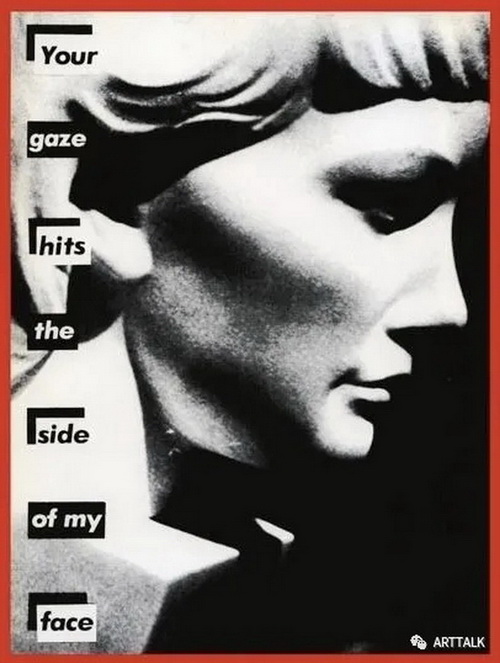

到了1985年,纽约现代艺术博物馆开设出一个展厅,声称将展示当时最著名的当代艺术作品。然而,在所选择的169位艺术家中,只有13位是女性。结果,一个匿名的女性团体调查了这个最有影响力的艺术博物馆,竟然发现他们几乎没有展出过女权主义艺术作品。紧接着随之而来的就是游击队女孩(Guerrilla Girls)的诞生,她们通过抗议,张贴海报和艺术作品及公共演讲等方式,致力于在艺术界与性别歧视和种族主义作斗争。与八十年代之前的女权主义艺术不同,游击队女孩引入了更大胆的面部特征以引起人们的关注和对于性别歧视的直接认知。这些海报旨在指出剥夺女性在女权运动之前于艺术界所扮演的角色。最著名的案例就是在一张海报中利用了法国著名新古典主义画派艺术家多米尼克·安格尔(Jean-Auguste-Dominique Ingres)的油画 «大宫女»(La Grande Odalisque),将大猩猩面具套在裸体的(性奴)女性身体上;旁边写着“要进入大都会博物馆,女人必须赤身裸体吗?在现代艺术区,不到4%的艺术家是女性,但76%的裸体作品是女性”。这张海报通过对一幅名作的改造,消除其迎合男性目光所期待的目的性,让女性裸体成为“除了是一种欲望之物同时还是其他事物”的可能性。另外,芭芭拉·克鲁格(Barbara Kruger)的《你的凝视击中我的脸》也可以看出她对男性凝视和女性被物化的批评。在她的创作中,我们看到一个女人的大理石胸像转为侧面,非常刺眼光线产生了锐利的边缘和阴影,强调突出旁边的字样: “您的目光投射到我的脸的侧面”,并在作品的左侧用黑红白色的粗体字母显示;克鲁格通过这句话,揭示和批评与现代杂志相关的对性别暗示的语言表达;以对男权社会文化的抗议而吸引观众的注意力。

九十年代,以先前结合视频艺术和数码摄影等技术的女权主义艺术为基础,女权主义艺术家开始尝试数字媒体,例如全球资讯网,超文本,编码,交互艺术以及客户终端媒体传输等等。一些作品例如俄罗斯艺术家奥里亚·莉亚莉娜(Olia Lialina)的《我的男友从战争中回来》(1996年),利用超文本和数字图像创建了关于性别,战争和创伤的非线性叙事体验。其他作品还有像普莱玛·姆提(Prema Murthy)的宾迪女孩(Bindigirl,1999),将表演艺术与“终端流媒体”视频结合,以实时聊天的方式进行了性别,殖民主义和在线消费主义的研究。另外,像维克多利娅·维纳(Victoria Vesna)的作品 « 被经营中的身体 »(Bodies©INCorporated,1997)等等还使用了3D模型和VRML等虚拟现实媒体来讽刺数字文化中人体的商品化。九十年代还有更多其他形式的被归为女性主义范畴的作品,比如像Sub-Rosa(无国籍),OBN / Old Boys Network(德国)和VNS Matrix(澳大利亚)等网络女权主义创作群体也经常进行各种讨论和互动活动。

(二)

女性艺术与女权主义艺术的区别

一直到六十年代之前,女性艺术家都被规划在“艺术世界”之外,直到60年代初,当她们以大规模和不可逆转的方式开始展示她们的存在时,无论是女权主义者,社会活动家或单枪匹马的行动者,她们终于开始尝试将她们的表达渗透到文化艺术领域的各个角落;从绘画到雕塑,以及新的实践,如表演,摄影和录像等等无所不及。她们争取创作自由权利,摈弃和批判女人作为男性欲望满足的工具和物体;她们终于成为了主宰自己命运的主人,找到了自我表达的权利归属。这个新的权力也是她们身份真正解放的载体。至此,女人的形象被视为有利于多重身份的表达完全被废黜。当她们拥有了自己形象的解释权时,她们向全世界宣布,她们作为艺术家的身份跟她们作为女人的身份同等重要。

那么,上世纪那场革命在今天给我们带来了什么?又留下了什么呢?

这不是这篇文章的总结,这只是论述的开始;而在此之前,我们还有一些重要的概念需要搞清楚。比如说女性艺术和女权主义艺术,女艺术家和女性艺术家等等。咋看起来就是多一个字少一个词的事情,但事实上其含义却可能南辕北辙。如果从艺术的本源出发去识别,女性艺术是所有跟女性特征和其价值有关联的艺术(Art féminin),而女权主义艺术(Art féministe)则是伴随着女权主义运动,寻求平等寻求女性权益和自由的艺术创作行为。而女艺术家(Artiste femme)的说法只简单地针对性别不同的男艺术家;女性艺术家(Artiste féminine)则是根据所创作作品的意义和指向的不同对创作者所做出的定义。

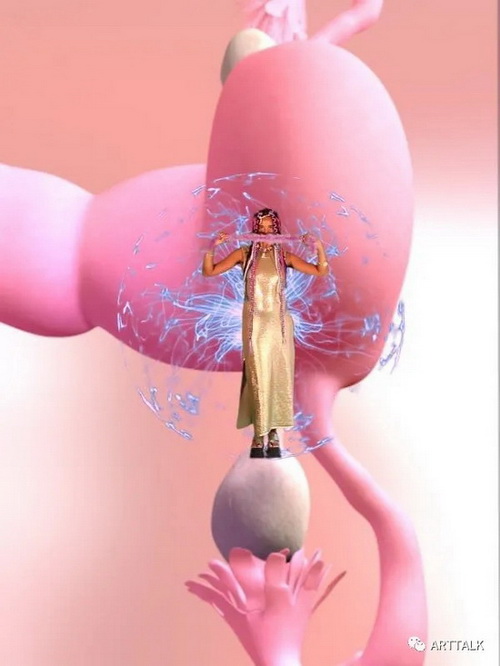

纵观二十世纪六七十年代,西方女权运动给今天的艺术领域关于“女性主题”带来了两个截然对立的表达形式。第一种,是像琳达·本里斯(Linda Benglis),苏珊·拉齐(Suzanne Lacy ),莱斯丽·拉波维兹(Leslie Labowitz),安德瑞·皮派(Adrian Piper),玛尔塔·罗斯勒(Martha Rosler)和汉纳·威尔克(Hannah Wilke)这一类选择捍卫自身生存状态,对抗“对女性施暴力”,挑战男权领域的女性艺术家。因此,他们选择坚决站在为女性自由解放的战线上并付诸于勇敢的实践;她们同时声称她们的性自由。她们的创作时常与后现代主义艺术运动有关;能够结合视觉创新(表演,视频,摄影,装置或现场参与),以具有煽动性和影响力的言论,人数众多地传递她们女权主义的思想,精神和理念。她们作品的材料和媒介是中性的。第二种,则一直致力于谋求女性本源的定义和表达;通俗一点说,她们处处试图寻找自己的根(Racine)。她们借助古代神话中女神的力量,寻求女性崇拜。最典型的艺术家有像朱迪·芝加哥(Judy Chicago),米瑞安姆·查皮鲁(Miriam Schapiro),南希·斯佩罗(Nancy Spero)和菲提·威尔丁(Faith Wilding)等人。她们的作品强调“女性化”,在传统技术,材料选择上具有鲜明的女性特性,比如说缝纫,编织,拼缝;帆布,圆状物,螺旋形,柔软的材料和粉红色等等,并用某些古老主题作为参考,以女性体征诸如生殖器,子宫或阴道作为符号等着眼于探索女性世界的价值。这种现象的最早呈现是早前的男女分校,以及女子画廊,女性出版物,女艺术家群体等等。她们所共享的美学,政治观点和图像,始终用于强调女性文化的理论和方法论与男性的差异性;这在英美国家非常普遍。

与此同时在法国,女性主义艺术有组织性的运动似乎要少一些,更多的是每一个独立个体的努力和抗争。前面提到的女性空间 - 安托瓦奈特·福克(Espace des Femmes- Antoinette Fouque)应该是法国现存比较全面的具有组织性,完整性,持久性和专业性的最具影响力的女性文化艺术机构了。与这个机构同时存在的还有世界著名的法国女权主义知识分子西蒙·波伏娃;她的 « 第二性 »(Deuxeme Sex)是典型的女权主义思想著作,她与上述的第一种女权主义艺术类型不谋而合。强调“女性”是后天形成的,是男权社会的产物,呼吁女性起来抗争,与男性并列(甚至取代他们)。而安托瓦奈特·福克的言论集 « 两性 »则与上述第二种类型比较接近。她强调女性的自然天性和力量,她们不需要跟男性抗争而成为男性,她们(生来)是女性,应该意识到和保持作为女性天生所自带的特质;后者讲究二元论,强调两性的存在,认为前者将世界一统化了,违背了大自然的丰富性和多元性。所以,福克及她的同志们宁愿称她们的活动为女性主义而不是女权主义运动。

如果六十年代末,擅长方法论的艺术评论家露西·利帕德(Lucy Lippard)能够与米瑞安姆·夏皮罗(Miriam Shapiro)和朱迪·芝加哥(Judy Chicago)等艺术家们一起继续共同研究和探讨,并将这些关于女性艺术家的活动和实践以历史的方式列表呈现,我们或许可以发现更多具有现实意义和价值的东西。事实上,今天的年轻一代艺术家似乎凭直觉和天性仍然在延续这种艺术表达方式;尽管作品可能还不够成熟和不足以反映大自然所赋予的“女性本质”,但这种由女性创作的带有女性主义意义和特质的作品多多少少受到之前已经建构起来的女性艺术思想框架的影响。这种延续或返潮,我们或许可以将它们称为当代艺术的“女性审美”。

这里需要回顾一下的是女性审美观念最早来自于两个方面。第一,来自于父系社会对于女性的定义;同等意义下的女性艺术自然便带有贬值和贬义的含义;人们在谈论一件作品的高低层次时,会说“那个东西看起来太女人气或娘娘腔”,这是很明显的对于女性和女性艺术作品的轻视和价值囿限,她们与她们的作品都是属于次要的,或者可以被忽略的。第二,是由二十世纪七十年代以来女权主义运动所争取来的基于性别差异性而得出的审美差异。她们首先争取到了持有这种差异性的表达权利,然后才是基于性别差异而鉴定出的女性文化在社会构造中的价值差异;女权主义者们以顺应时代的角度和时机争得了属于她们的领地:女性的审美观,并且将它开辟出一个独立的空间。可惜的是,稍后不久,却将它封闭和包裹起来而造成了一个“审美分裂”的状态。

▲ S.O.S,威尔克(Wilke)行为艺术,1974年

法国文学和艺术界向来提倡独立性,不像英美系统容易集体化,组织化和制度化。在文艺理论批评这一块传统上更是具有反思性和批判性。所以在女性艺术和女权主义艺术这一块,他们同样保持冷静和审慎的态度。他们认为女性的审美一旦变得标准化,即只允许限制在女性自我保留的一个领域内,那么这种做法无非是在助虐父权文化的重生。根据历史的上下文承接关系,过分忽略女性审美和过分强调女性审美都不是女性在艺术创作中明智的选择。

同样,对于女性们来说,认清女艺术家和女性艺术家概念的不同亦非常重要。要知道,女性艺术仍然停留在尚未成熟发展和定型的阶段(尽管产生了不少优秀的作品)。因为我们仍然处于一个崇尚普世价值的社会中;社会顺序,阶级和规范仍然普遍存在。在艺术史家,评论家,经销商和艺术家所参与的艺术实践中,我们根本无法妥善处理好这种性别的分类(抑或分裂);更甚,这种泾渭分明的现象其实更有助于维护男性根植中心主义的文化组织结构的稳定性。以男性和女性的对立法来操作这件事只会降低和缩小各个领域已经取得和拥有的自由空间。

比如说,女性被授予了成为艺术家的权利,从而表面看来也“代表”了女性的独立性和完整性(从政治和自我代言的意义上),这意味着她们从此应该为自己的形象负责。然而,近年来我们所看到的是什么(包括主流形象)?自恋,虚荣,轻浮,肤浅,性感诱人,性解放,迷信,不满,多愁善感(ok?!),(还好有)细致,耐心...总之,她们好像并没有改掉很多从父系社会结构中走出来的特征。而且,一些曾经为性别平等和解放努力过的艺术家好像并没有在艺术领域取得最终的成果;在社会中的其他领域情况大致相同。很多人不知不觉地(无论作品,思想还是本人)已从当初女权主义文化和社会结构的监护人再次滑向男性世界的思维范式里去了。

最糟糕的是,无论在法国,美国还是其他国家,一种所谓的唯美的女性审美观让一些女艺术家尝到了甜头:这种所谓的与男性世界的(巨大)差别使得她们功成名就,并且形成了她们特有的标签。以“女性艺术”作为唯一的价值标准对女性艺术家的创作有害无利。女性艺术创作领域的女性特征单一化已经不能代表“自由”的概念。女性艺术在今天,可能看起来很荣耀,因为它正在日趋成为一种时尚,但明天它或许也会成为一个“特殊主义”的始作俑者(particularisme)而作茧自缚。

——未完待续——

.jpg)

▲本文作者与美国著名女权主义艺术家玛莎·威尔森(Martha Wilson)女士

作者简介

何宇红,法国亚洲艺术家联合会UAAF创始人。旅法华裔作家、艺术评论家、策展人,资深媒体人,全法记者协会会员,法国独立民主联盟UDI成员以及国际女性运动的倡导者。组织策划过数十场国际大中型艺术展览、拍卖会等项目,撰写出版有长中短篇小说《请不要去教堂寻找上帝》、《乘着空空的帆船去流浪》、《夜眼》、《自杀者》等;音乐剧剧本《石头的家书》,艺术评论《将艺术镶嵌在生命的总背景之中》、《当代艺术的峰回路转》、《基弗:废墟神话的缔造者》,《马塞尔杜尚奖及其文化反思》以及世界当代著名艺术家的三十余篇访谈传记等等。作品及言论见诸于国际各种专业文学艺术杂志、网站及媒体诸如雅昌艺术、凤凰艺术、凤凰卫视、画刊、RFI(法广)、TV5(法国电视五台)、芙蓉、人民网、新华日报等等,文字除中文之外,已被翻译成英语,法语,俄语,西班牙语等语种。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。