▲由英国人掌管的海关,是晚清最为廉洁的部门

西学东渐百年

文/先知书店

光绪二年(1876年)冬,晚清洋务名臣郭嵩焘奉命率30余人出使英国。这是中国第一次派出外交使节,意义自然非同凡响。

然而,颇具讽刺意味的是,他的一举一动被其随同副使刘锡鸿严密监视。因为在保守派刘锡鸿眼中,西方就是夷狄,洋人的东西,都不值一提,他要提防郭嵩焘做出有损大清国威的事。

于是,在赴英之初,他列举了郭嵩焘的“十大罪状”,报告朝廷说郭嵩焘“投降媚外”,其中包括:

1.游炮台披洋人衣;

2.崇效洋人用伞不用扇;

3.令妇女学洋语、听戏;

……

▲左郭嵩焘,右刘锡鸿。因刘锡鸿等弹劾,1879年郭嵩焘黯然回国,称病回籍

然而即便是这样的“老顽固”,在被文明社会浸染稍久后,也主动承认:“欧洲诸国,诚未可以匈奴、回纥待之矣”。

他甚至认识到,英国人之所富强,在于每个人挖空心思做生意,“……心愈用愈巧,货愈出愈多,商贾之揽巨资者乃愈众。豪富既众,则百货自易销售,贫民自易为生,国课自然充裕”。

“中体西用”的失败

鸦片战争以来,在西方文明的冲击下,中国社会开始经历前所未有的结构性巨变。传统文化与制度的系统性缺陷,在与西方的碰撞中暴露无遗。

然而,由于两千年的历史包袱太重,无论是清朝皇帝,还是官僚和知识精英群体,均无法摆脱“天朝上国”的夜郎心态,中国学习西方的过程异常艰难。

从洋务运动开始,中国已开始学习西方。时值清政府刚受辱于英法联军侵华,又受困于太平天国暴乱,可谓内忧外患,学习西方在本质上是不得不采取的措施。

但是,主导“洋务”的张之洞、李鸿章等清政府实权派,却以“中体西用”为指导思想,奉行两大自以为“天经地义”的行动原则:

一是以购买机器设备办工厂为主,对西方的思想文化不屑一顾;

二是一切都在官僚控制下进行,事事以官办为主,拒绝西方的私营企业制度。

最终的结果是,虽倾尽国力搞了数十年,却效率低下,成效有限。(引自袁伟时《晚清大变局》P165,绝版,点击进入收藏)

▲袁伟时:自晚清以降,传统中国向现代社会转型的任务至今尚未完成,第一障碍就是传统的“华夷之辨”。

洋务运动的失败,不过用沉重的代价向国人表明,绕开西方的制度和文化,奉行“中体西用”,于西方文明的精髓,将始终不得要领,其失败几乎是无法避免。这种局面,直到甲午战后,严复的译著出现,才开始改观。

“西学东渐”的第一次浪潮

▎严复:近代西学第一人

严复在近代思想史上有着举足轻重的地位。他少年时考入福州船政学堂,毕业后被派往英国普茨茅斯大学和皇家海军学院深造,是中国最早一代留学生。留学期间,他对英国的社会政治产生兴趣,精研大量西方哲学、社会学、政治学著作,有“近代西学第一人”之誉。

1895年甲午一战,北洋海军全军覆灭,泱泱帝国,惨败于更晚开国、却后发先至的“蕞尔小邦”日本,甲午战争宣告了洋务运动“中体西用”的全面破产。

严复痛感国人要学习西方,必须要有更大的突破。于是,开始撰写大量文章,批评前人对西学的片面认识。他向世人强调,商政、兵法、造船、制器,乃至天文、算学、格致,都不是西学的根本,西方国家强大武力的背后,是更为强大的思想文化和政治经济背景。

此后的二十多年,严复拒绝了几乎所有的世俗杂务,专门系统译介西方思想经典。他的译著,不仅包括后人熟知的《天演论》,还有《国富论》(严译《原富》)、《论自由》(严译《群己权界论》)、孟德斯鸠的《论法的精神》(严译《法意》)等。

▲国人只知严复译《天演论》,却常忽略其他更重要译著。推荐海外汉学权威史华慈著《寻求富强:严复与西方》,通过严复8部译作,深度剖析中国近代寻求富强的路径选择,点击进入可查看

严复的译著,几乎每一部都影响巨大,成为当时人们争相阅读的经典。《国富论》刚一印出,便一纸风行,梁启超专门撰文推荐,以为名著名译,指为必读之书。

严复在翻译《论自由》时,译名再三斟酌,考虑当时中国的现状,将其翻译成“群己权界论”,已经在强调个人自由的限度以及社会传统的必要性,让部分激进青年认识到革命的“狂愚谬妄”。这种思想上的远见,即便是100多年后的今天,仍尚未过时。

▎中国历史上第二次

思想繁荣的“黄金时代”

严复之后,胡适、贺麟、张君劢、张申府、吴宓、梅光迪等更多具有留学背景,对西方文化有深刻认知的知识精英,陆续加入到译介西方经典的队列。

在这短暂的半世纪中,不仅古代思想家的经典著作,如亚里士多德的《政治学》,康德的《纯粹理性批判》、黑格尔的《历史哲学》、笛卡尔的《方法论》等,被介绍到国内,甚至同时代国外最新的学术成果,如弗洛伊德、罗素、马林诺夫斯基、胡塞尔等名家的著作也被引进。

▲公认最难翻译的书《纯粹理性批判》,1931年已有中译本,译者北大前校长胡仁源

从思想体系的角度看,在这短短半个世纪中,无论是哲学、伦理学、逻辑学、社会学、政治学、经济学等学科的体系,还是自由主义、保守主义、社会主义等西方主要思潮,都在中国初具轮廓。

一位当代出版人,在研究上世纪50年代以前出版的西学书目时,惊异且充满敬意地发现,当今的各种学术思潮,“无论它多么新潮,你只要翻一翻那些书目,都会找到文化源流的蛛丝马迹,一个都跳不出去!”。

涌入中国的西方经典译著,开拓了中国知识界的视野,为国人打开了一扇通向世界的窗户,成为中国社会转型重要的思想资源。

正是在这些思想资源的基础上,中国人的知识被重构。一大批兼具西学与国学背景的知识分子,如胡适、陈寅恪、鲁迅等,利用西方思想资源,重建了中国的政治学、哲学、历史学和文学,让中国传统文化,开始接入世界文明的轨道。

这种贯通中西的努力,也成就了中国思想史上,自春秋战国以来的第二次百家争鸣、大师辈出的“黄金时代”。在中国社会剧烈动荡、内忧外患不断的那50年间,这种现象本身就是一个奇迹。

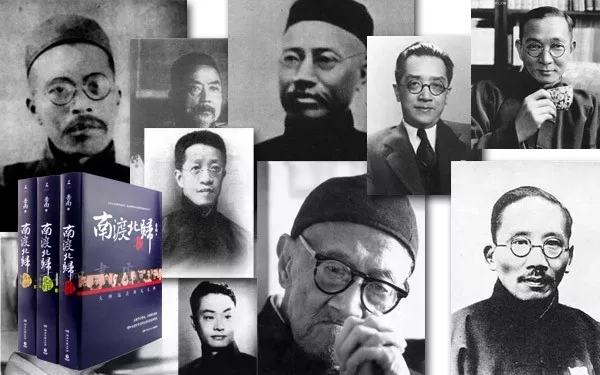

▲大师远去再无大师!首部全景再现20世纪中国最后一批学术大师,群体命运剧烈变迁的史诗巨著《南渡北归》(签名珍藏版),点击进入即可收藏

▎“传统”与“西学”的缠斗

尽管这场“西学东渐”成就斐然,但两千年的历史惯性,成了中国的“裹脚布”:每当学习西方的步子迈得稍微大一点,便面临“全盘西化”的指责。

指责者们认为,每个民族,都有自己独特的文化。所以文化就是民族的生命,文化亡则民族亡。

这种质疑看似有道理,但却忽略了“文化并非枯死的文物”这一事实。当一种文化没有适应力,不能吸收新的文化元素时,它才会真正衰竭。

事实上,自晚清以来,中国社会在应对三千年未有之大变局中所面临的,从来不是自身的传统文化会衰亡的问题,而恰恰是传统的守旧力量,对外来文化的排斥与抵抗过于强大。

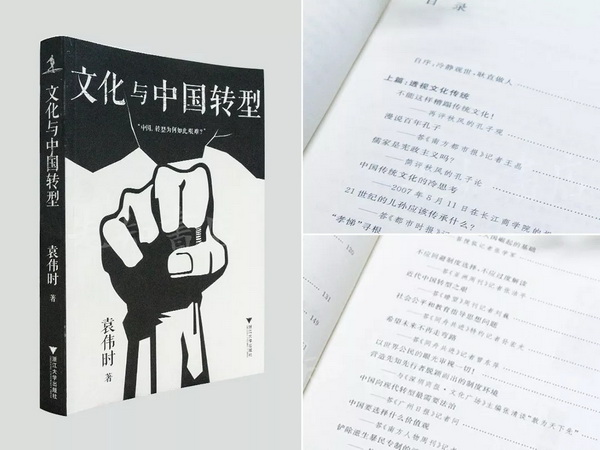

▲袁伟时:近代中国转型为何如此之难?根源都在传统社会与文化中。(点击进入,即可收藏袁伟时先生《文化与中国转型》,当代难得的清醒之声)

还是胡适看得更远:“我们正可以不必替‘中国本位’担扰。我们肯往前看的人们,应该虚心接受这个科学工艺的世界文化和它背后的精神文明,让那个世界文化充分和我们的老文化自由接触,自由切磋、琢磨,借它的朝气锐气来打掉一点我们的老文化的惰性和暮气。“

▎救亡压倒启蒙的遗憾

清末民初的第一波“西学东渐”浪潮,奠定了中国现代思想的基础。直到今天,我们仍生活在其延长线上,无论是思考框架,还是我们正在面对的历史命题,都能看到那个时代的影子。

然而,由于中国学习西方的时机十分不幸,这场浩浩荡荡的“西学东渐”,也留下许多遗憾。

当时,在国内,中国正处在政治动荡和民族危亡的双重困境中;在国外,第一次世界大战刚刚结束,被当作中国学习对象的欧洲,也正处于秩序重构,文化崩溃的时代。

因而,救亡压倒启蒙,民族主义和激进主义的声势压倒了其他所有的声音,自1937年抗战全面爆发后,中国学习西方的步伐又一次被拖慢了,当历史的叙事最终变成激进主义狂想曲时,西学东渐中止了。

“西学东渐”的复兴

▎劫后余生的80年代

1980年以后,中国迎来了第二次西学东渐的高峰。在经历过惨痛的历史洗礼之后,中国再次迎来了开放。

在书禁初开的1982年,以出版哲学和社科学术名著闻名遐迩的商务印书馆,率先推出“汉译世界学术名著丛书”,点燃了80年代“文化热”的火种,也拉开了第二波“西学东渐”的序幕。

那是一个充满理想主义的年代,那是一个“被书统治着”的年代。为了“将所失去的一切补回来”,人们如饥似渴地学习新知识,拥抱新思想。1982年,“汉译世界学术名著丛书”第一辑刚一面世,立即被一抢而空。丛书的印刷和发行量,根本无法满足读者的需求,很多书店,书刚一上架,马上被抢购一空。

在“汉译名著”丛书之后不久,国内又涌现出金观涛等主编的“走向未来”丛书,甘阳、徐友渔主编的“文化:中国与世界”丛书,汤一介等学者主编的“中国文化书院丛书”等三大丛书。一时间,西方各个时期的思想文化随着众多的西学译著及丛书的出版蜂拥而入,给国人带来一次次的思想震动。

▲(左起)刘青峰与金观涛、丁学良、朱嘉明,4人均为80年代“走向未来”丛书主编

历史所造成的精神荒芜,导致中国学人思想的断代。80年代的“西学东渐”,成了国人反思历史,追求思想解放,思考中国前途命运的思想资源。

史学家雷颐回忆道:“当时,我们虽然已经成年,但可以说都是一群没有经过启蒙的男孩女孩,突然间遇到了一种解放,将整整一代人的青春热情释放出来,我想,以后不会再有这样的外国思潮给我们如此的爆炸性冲击了。”

这种对西方文化的热情,是为了“中国自己的问题,想为中国的新时代移植一套适用的新原则与新方法”之理想。

▎ 被低估的90年代

80年代全民性的“文化热”和“思想热”,从80年代末逐渐消退了。然而幸运的是,西学东渐的历史却并未中断。

曾有学者用一句话概括90年代:“思想退场,学术登场”。在90年代,上一个十年所提出的一系列问题,在学理上被进一步深化了。学者们纷纷寻找这些问题的知识学起源,或者从知识学的角度,对这些问题进行展开和研究,并取得了重要的进展。

其中,最重要的就是对自由民主认识的深化。以往,中国知识界虽然自认为禀承了“五四”追求自由民主的进步传统,但由于多年来意识形态的偏见,对于自由与民主的关系、内涵等,并无深入的研究,对于国际思想界、学术界若干影响巨大的观点,也完全缺乏了解。

然而,经过90年代的“思想退场”和“学术登场”后,人们才开始知道,同在“自由民主”的口号下,但实际上有以洛克为代表的英美传统,即经验主义或者保守主义传统,以及以卢梭为代表的法国传统,即欧洲大陆理性主义或者激进主义传统,人们开始从这种新视角,重新思考从法国大革命到俄国十月革命,再到中国激进主义革命这一条历史线索。

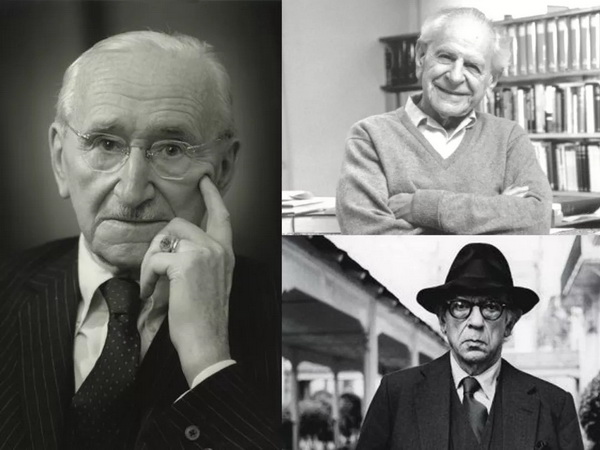

与此同时,哈耶克对于自发秩序的推祟,托克维尔对于法国大革命和美国民主的研究,波普尔关于开放社会及其敌人的论述,对历史决定论的批判,伯林关于积极自由与消极自由的区别,陆续传入中国,西学东渐终于到达了一个新的高度。

▲(左起)哈耶克、波普尔、伯林,国人认识自由主义的3座里程碑,点击进入可查看3位先知经典之作

以开放心态,应对未有之大变局

当外来文明融入,究竟是学习还是对抗?这一直是中国近代史的一条暗线。

其实,早在1840年,大清国就被迫打开国门,光是“要不要学习洋枪炮”就争论了20年,“要不要修电报”争论了12年,“要不要修铁路”争论了17年……事实最终说明,这种蒙昧的议题,会随着国门的敞开,以开放的心态去应对,便会很快消除。

如果说历史是一条河流,那么思想就是碰撞在问题礁石上的巨浪。人类社会的一切变革和进步,都是在新的思想观念的推动下进行的。而只有当观念能够自由碰撞,时代巨变亟需的思想资源才会脱颖而出。

自晚清以来,中国所面临的三千年未有之大变局,之所以称其“大”,是因为带来的挑战,远远超过了过去的所有历史经验。因此,其应对之策,不在传统内部,而在其外。

中国近代史上的两次西学东渐,恰好对应的是两次大变革与大转折的时代。昨天的历史尚未远去,新的挑战却又似曾相识,当我们再次面对未有之历史大变局,能否融入世界大潮,不仅取决于我们理解自身的深度,也取决于向外看的广度。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。