翠西·艾敏

艺术作为一种“告解” 形式起源于19世纪一些对天才个人的一种罗曼蒂克式狂热崇拜。它形象地被嵌入当时的一些崇高形象如贝多芬的神话之中——永恒的天才永远在创造,永远在受难。后来,这种模式在后印象主义者这些“被诅咒的画家”那里变得更加出格,他们的生活被添加了社会及道德的挑衅者的标签,但在艺术上也十分多产。比如土鲁斯•劳特累克、保尔•高更尤其是文森特•梵高这些人,他们把艺术当作一种表达内在心理状态的媒介,并且通常都是消极的。至少和主流的学院派艺术家清淡的新古典艺术艺术家的艺术标准对照来说,他们的艺术肤浅模糊,是一种美学上的刻意粗野。这种粗野的品质后来被20世纪初期的德国表现主义艺术家继承,后者沉迷于伴随个人受难的表现的放纵[一种对想象中的理想化的精神性原始主义状态的颂歌]。当然,这种痛苦由于第一次世界战争的到来以及一些表现主义艺术家在战斗中的受伤和死亡而被不期然地提升了。尽管梵高这类艺术家所描绘的痛苦和疏离,在他们本人眼里是现实主义的,现在这种痛苦和疏离却慢慢演变成了一种沉重的模式化的风格,并且这种艺术风格很早就找到了市场,而秉持这种风格的艺术家也开始得到了德国艺术学院方面的认可。那些“被诅咒的画家”和与之几乎同时期的达达艺术家情形则很不相同,达达主义批判艺术的商业化,艺术的商业化与现代化的战争阴谋以及推动这种战争的反动政治之间有着赤裸裸的关系。接下来,痛苦而与外界隔离的挪威艺术家爱德华蒙克继续着表现主义的风格的琢磨。不断被引证但又不断被嘲讽的作品《呐喊》在艺术史上确实成了一个标志,即人们通过它认识到艺术不可能真实地再现蒙受痛苦。相反,蒙克所提供的是一种有点怪异的风格化的但又有些含混的雅致的受难“符号”,在接下来的作品中出现了越来越多的同样风格上类似的符号。这种符号有效地呈现了艺术家“遭受痛苦”的身份,而他的艺术意味着对这种痛苦的告解。然而这种痛苦仍是不确定的,人们通常预期对痛苦的再现成为心目中原初的、真实的主观性的能指。翠西•艾敏同样坚定地站在了这个联盟之中。

翠西·艾敏 向蒙克和我所有死去的孩子致敬 影像

翠西·艾敏 我的床 装置

爱德华蒙克对艾敏来说是个本质上相通的先辈,他将其对个人痛苦的再现在艺术史的线索上传承给了她,支持了她作品中的告解的语言。她甚至2005年在悉尼Roslyn Oxley9画廊那个超级刺激的展览上展示了1998年创作的一个名为《向蒙克及我所有死去的孩子们致敬》(Homage to Edvard Munch and all my Dead Children)的视频作品。视频内容是这个艺术家裸体蜷缩在一个栈桥上,俯视着一片看上去像是挪威峡湾的水域,水面死一般寂静明亮,镜头缓慢且极其简洁。这是一件几乎完全静止的作品,和蒙克画布体现的戏剧性情感非常不一样,唯一感觉相似的就是这个作品的题目——它仿佛是一个用错地方的妙语,使得作品受到了伤害:尽管在视频上看不出她受难的外在痕迹,却因为题目而给她贴上了一个“遭遇痛苦者”的标签。艾敏对周围开阔的海域风景仿佛视而不见,以婴儿般的姿势将广袤的水景内化于自己的心灵中。艺术家沉浸在自恋少年那喀索斯 一般的自我陶醉之中,这种状态下,这种内化让艾敏成为了周围外在风景一个焦点。但与那喀索斯不同,艺术家艾敏徘徊在如镜般的挪威湖畔,不需要看她映照在湖水中的倒影来确知她最感兴趣的自己的形象。这种自我陶醉在很大程度上已经改变了艾敏的作品。在后现代犬儒主义时代中,艺术家这种反复的个人化的“告解”,削弱了真正的自我呈现与公然的自我宣传行之间的界限。但艾敏毕竟已经通过表达她自己遭遇的痛苦获得了一定声誉,人们总是期待她真实地向人们表达出她的所有,甚至包括缺点。然而正是这种在率真地描述负面的自传性的经历与愤世嫉俗地制造那已经成为她的注册商标的告解之间的张力,最后终止了人们对她的艺术一边倒的指责。也许她和另一位有名的现代那喀索斯画家萨尔瓦多•达利有点像,后者同样十分自恋。事实上,达利大多数作品可以说是陈腐的、平庸的、幼稚的、重复性的,然而,从这种观念性活力的极端缺乏中,会出现真正令人不安的、无处可逃的、反映了一种完全不同的蒙受痛苦——自恋少年那喀索斯般的痛苦——的作品。我们可以同样将翠西•艾敏的作品归类为一个自恋者的痛苦表达。

2003年,在阿姆斯特丹市立博物馆举办的名为“十年” 的个展中,翠西•艾敏相当支持这种艺术家着迷于提升自我苦难的个人形象。然而这个展览中呈现的其他宝贵品质让人非常惊讶,否定了那些认为她的艺术是纯粹的老调重弹的情感堆积的直率指责。事实上,让人吃惊的的是,艺术家很多大体量、雕塑性的装置呈现了令人吃惊的细腻的感觉,一方面是对空间的感觉,令一方面是对观众与作品本身所占有的空间以及美术馆的空间互动的感觉。进一步说,这种空间对象的混合与观念化的记忆空间产生了一种通感般的连接,当然这种记忆空间只属于艺术家个人。在这个更大的雕塑样式中,艾敏的无礼尖刻、漫不经心以及拙劣的双关语(比方性滥交的尺度的双关语),在与空间对象相连接的时候,达到了一种更加微妙的效果。如此一来,对滥交的描述和这其中情感上模棱两可的色情化 无法停止,结果作品依旧是令人痛苦和不安的。这些作品中最著名的可能是那件被无数次引用的《每个和我睡过的人1963-1995》(Everyone I’ve Ever Slept With 1963-1995)。作品中有一个双人帐篷,里面绣上了103个男人(我们假定也包括男孩)的名字,如同题目所说的,这些人都和艺术家上过床。这是个第一眼从题目看就似乎一目了然的作品,但作品需要需要观众用手掌和膝盖着地钻进帐篷里去看这些人的名字,非常不恭地改变了人们以往在画廊观赏艺术作品的习惯。床帐里的那些名字让床帐的内部空间显得格外幽闭恐惧。同样的,艺术家将这些名字一一绣在床帐上的辛苦劳作的时间,很有讽刺意味地延伸为艺术家所经验的“快感”的时间,这种经验首先使她能够“孕育”出这件作品。“孕育”这个说法对于这件作品来说是个有趣的双关语——一个通过身体“孕育”出的作品。这件作品中,作者的性别也有着明显的意义,如果换做男人来做这件作品,就很容易被看作是粗俗或自我中心似的吹嘘而被弃之不顾了。然而总得来说,艾敏作品的效果就完全不同了,因为快乐与痛苦的窒息之间的张力始终被悬置着。

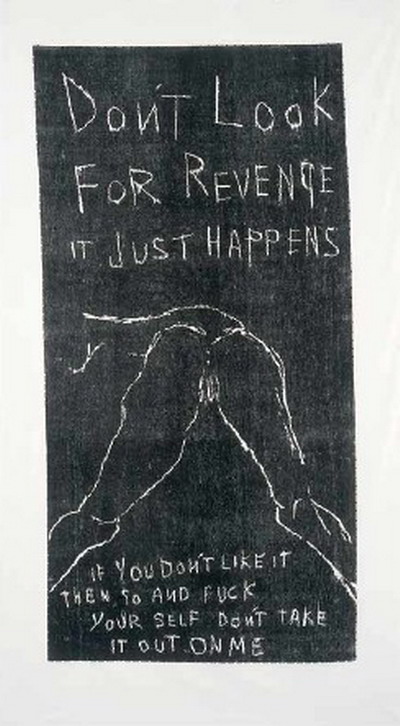

翠西·艾敏 恐惧、战争和尖叫 版画

另一件作品《小屋,我告诉你的最后一件事就是别把我留在这儿》(The Hut, The Last Thing I Told you is Don’t Leave Me Here [1999]),是另一种一种“住宅”。成问题的小屋是一个摇摇欲坠的小棚,由合成板的下脚料构成,局部涂成了蓝色。这件作品恰当地表现了一种担忧和被遗弃的感觉,与题目刚好吻合。它黑暗的入口像是一只打着哈欠的大嘴,邀请参观者走进其中。总的来说,这个形象放射出了一种褴褛的悲凉气息,与的陈腐和无聊的城市叙事相关。和之前承载着诸多沉重意义的装置不同,《小屋》是开放的,功能更像是在博物馆里面放置的现成品(found object)。事实上,作为一种空洞的嘲讽,这件建筑型作品的寒酸样,出乎意料地以多种方式回应着展示这个小屋的这座政府资助的艺术机构的庄严高贵,而艺术家可能要在其中化身为一个人们期待的急于暴露自我的“妓女”。那种自我呈现的强烈欲望在1996年的《我在最后一幅油画里面伏魔》(Exorcism of the Last Painting I ever Made)之中再次出现,这件作品和《小屋》一样充满破败和被遗弃的感觉。这是关于在1990年艺术家在一系列情绪危机(包括一次做得很糟糕的堕胎手术引起的情绪危机)之后,做出了打算放弃艺术的决定的作品。这件作品同样是建筑形态,观众需要走入其中。作品由一系列油画——或者更确切地说用油画颜料画的素描组成,钉在一个被分隔的“房间”里面。一些画被“自我审查”过了,主体形象被艺术家用笔刷猛烈地划过,散落在地上的是画笔摔下来的已经风干了的颜料斑点。就像以上提到过的作品一样,这个装置也有着明显的精心设计的“随意性”,和出格的无礼的混乱感。这件作品再现了以往艾敏某个特殊的、秘密的、创伤的时刻。艾敏想要暗示,她要给观众——实际上是每一个观众——进入到她创作的过程特别是创作时的困难之中的特权。此外,当艺术家接下来决定继续做艺术时,她也偷偷地提醒我们对她的这个决定感恩,对“认识”了艾敏这个懒散的、逃避工作的天才感恩。她的“懒散”并不是因为她真的很懒,因为很明显无论在创作还是推广上,她都有着相当大的成果。艾敏作品中的“懒散”特质其实是一种“心态”,和普通男女的劳工阶层的“懒散”起源和神话并无二致。就像很多所谓“年轻英国艺术” 一样,这种懒惰表明了对艺术传统的拜物教物化的对抗,但这并不是说在画廊或博物馆他们就成功地避免了拜物教的物化。然而和很多“青年英国艺术”不同的是,艾敏关注的并非像欢庆艺术家自我那似乎无限的边界那样为流行文化的无处不在而欢庆。这种追求建立在一种过度之上,和枯燥乏味一样同时具有强迫性。看看她在1998年的作品《我的床》,很遗憾,这个平实的标题在观念上提升作品上已经说得再明白不过。作为另一件自传性现成品的装置,它包括一张凌乱未整的床,床下是一个废纸和一溜垃圾,其中有用过的避孕套。在这个个案中我们不禁要问,是不是仅仅引用日常用品/经验来担保一种当代性就够了,如果答案是肯定的,那么艾敏的自传性作品就完全是一个对她所渴求的真实性进行不真诚的仔细设计的描摹而已。

离开阿姆斯特丹市立博物馆,回到艾敏在Roslyn Oxley9举办的展览是具有启发意义的,并且一点都不缺乏复杂性。遗憾的是,观众在这儿看到的是她的最微不足道的作品。事实上,这些作品的微不足道使得她那些更雄心勃勃、更成功的作品反而显得渺小了。这个展览很夸张地被命名为《恐惧、战争和尖叫》(Fear War and the Scream),却只展示了一排“Eminobilia”——可以在当地市场上卖的废品。这个展览给人的感觉是,它是由从艾敏的B 或C文件夹中挖出来的零七八碎的玩意儿组成的,这些玩意儿都带有立即可以辨认出来的艺术家不断声称的痛苦的痕迹。这种痛苦的自我声言中最为极端的例子莫过于被扔掉的一些艺术家的拍立得照片,上面有艺术家无病呻吟的题字,“从新加坡到悉尼的路上我一直在哭”。对这种“告解”所有人的反应大概是“那又怎样呢”或者更宽容一点的“为什么”?当然没有任何解释,因为作品显示的足够使我们了解艺术家的痛苦,而无需问为什么;作品中也找不到任何自我分析的痕迹。这种自我怜惜的情绪充满了她的一批容易被忘记的单色版画,上面写着这样一些话:“可怜的小东西”,“我一定有什么地方问题巨大”,更幽默的可能是,“有各种不同的感觉被操的方式”。这些版画作品不时地混合着了蒙克式的对情欲的恐惧和暴力的、军国主义统治的隐喻。作为一个长久以来的遭受苦难者,艾敏与其他受难者——例如受到导弹轰炸的受难者——的状态感同身受。在它们有穿透力的潜力中,艺术家使之接近机械的阳物,显得坚硬、有侵略性、暴力,很难说这个有创造力的隐喻,也不能说是一个微妙的暗喻。更糟糕的是这件作品中仿制的信息的类型,依然是一成不变的空洞和平庸——类似“战争是糟糕的” 这种简单陈述的各种变体而已。这种极其头脑简单的陈述等于什么也没有说;没有任何意义或情感因素,缺乏起码的分析理解的成分。事实上,如果把情境换成“战争是好的”都要更有效一些,因为这是个极难证明其正当性的情境,除非使用最怪诞、令人生厌的道歉性语言,才能使得这个荒谬的陈述显得有点儿道理。正好相反,艺术家的抗议在这里好比最为古旧而傲慢的的自由主义/人道主义陈词滥调。当然,自由主义/人道主义是建筑在全球资本主义的根基之上的,如柏林达达主义者们很早以前就提出过的,商业主义与战争是一丘之貉。因此,抗议的姿态在艾敏的展览不是别的,而是对人们在艺术家——特别是那些以其自我标榜的“感觉”能力而知名的艺术家——那里所期待的东西的模拟。总的来说,《恐惧、战中和尖叫》散发着犬儒性的机会主义臭气。

最后总的来看,翠西•艾敏的艺术依然是无法解释的。从最好的角度看,她的艺术引发了思索性的移情作用。在后者的情况下,认识到这点很有启发性:那就是,作为一种艺术类型的告解在多大程度上离开了国际当代艺术潮流的偏好。对后现代一代来说,它已经被这种潮流所取代,即一种更深的自我意识,虚假的职业精神,冷漠而不带任何情感的观念主义,除了关注在充满商业气息的世界中艺术创造的悖论之外不关心任何别的事情。其他诸如达敏赫斯特之类的英国明星艺术家是这种艺术家的完美例证:他们极有见识,倾向于制作极精致但又非常随波逐流的调皮捣蛋的艺术。比较而言,翠西艾敏显得有些另类,她的艺术有点像一种当代(艺术)荒原里的哭泣,或者毋宁说一种“惊声尖叫”。当然,这是她描绘自己的方式,然而,如果这种尖叫是真诚的,它便呼应了一种个人不满的感觉,这种不满潜在地具有挑衅性。同样,艺术家的一些作品和表述的尴尬给人以脆弱易受伤的假象,而无论好坏,在有预见性的以艺术本身说话的艺术界那里却掩盖不了。关于这点,可以提一提她最成功的影像作品之一,1995年的“为什么我从来没有变成一个舞者”。在其中,艺术家细述了她在家乡马加特的童年和青春期早期的事情,包括她十三岁时被强暴,和随后决定成为镇上的女混混的过程。在这个故事的陈述中,有一种生涩的、未经排练的特质,让艺术家同时从她在小镇里压抑的坏名声的桎梏中得以解脱。作品中也有着令人欣喜的事情,那就是艺术家显然从这种由自我暴露到艺术的转化中获得了自由。这一瞬间既感人又辛酸,尤其是片尾艺术家独自在一个房间里跳舞的时候,或者说是笨拙地摇晃的时候,她享受着离开马加特(Margate)以及摆脱那里头脑狭隘的男人世界的快乐和自由感。同样的一件自传式作品,1993年的《我和保罗1963-1993》(Me and Paul 1963-1993)由她和她双胞胎哥哥的关系的细节构成。她把她门牙的缺失的原因归结为自己是双胞胎之一导致的缺钙,而她的双胞胎哥哥则受益于多获得的钙。作品包括一个她小时候做的上颚牙齿的模型以及当时的照片和故事。这件作品的特性在于,它的背景里有种让人感觉是外在持续的麻烦,让这件作品看起来非常真实。同样的,观众也真实地体会到了这种近距离地与其他人私密面对审的经验。事实上,翠西•艾敏在创作人们希望她做的作品的时候,表现是最糟糕的。很奇怪的是,随着她在国际艺术界的知名度越来越高,艾敏创作的作品中任性的自恋种类的商标就越来越多。在这种时候,“告解”就仅仅成了一种风格和重复比喻的问题。然而这种“告解”除了泄露极度的渴望被关注及保持自己明星地位的欲望之外,就别无他物了。