该文引自格雷厄姆·麦凯(Graham McKay)于2016年出版的《不适应的建筑》(misfits' architecture)一书,巴别空间编辑Lily试译

1930:反-都市主义

1930: De-urbanism

弗拉基米尔·佩尔尼(Vladimir Paperny)在《斯大林时期的建筑作品》中有如下精彩的类比:

1971年,意大利建筑集团Archizoom发布了一个名为“不停歇的城市、住宅停车场、气候普适系统”的项目。这个具有讽刺意味的概念性项目要求在整个地球表面覆盖一个单一的、无止境的、一层的内部,在那里创造一个统一的、人工的、温暖的气候。人们会赤身裸体,自然地四处走动,在这无尽的室内,在生活中以某种方式遇到的一切都是一致的:床、河流、餐桌、树木、椅子、岩石、香蕉、钢琴。这样,每个人都可以到里面的任何地方,自由地使用那里找到的床或香蕉。不过,移动本质上是不必要的,因为床、香蕉和没穿衣服的人在某一点上与床、香蕉和没穿衣服的人在任何另一点上都没有任何区别。

佩尔尼用它来描述20世纪20年代末苏联设想的那种“水平社会”,在这种社会中,所有的商品和人口都是均匀分布的。俄罗斯未来主义诗人赫列布尼科夫(Velimir Khlebnikov)曾描写过大众通讯、交通和住房可能的演变。他描述了这样一个世界:

人们生活和旅行在移动的玻璃格子间里,这些格子间可以把自己连接到摩天大楼一样的框架上;在这个世界里,人类所有的知识都可以通过无线电向世界传播,并在街角巨大的书籍一样的陈列柜上自动展示。

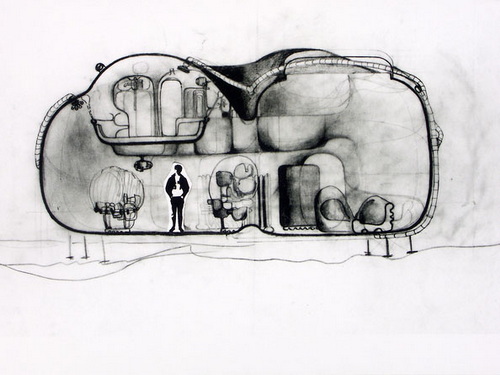

一个男人带着公文包,一个女人拎着包——这些都是这种文化的典型角色类型,通常被描述在电影中。不仅是人,建筑物也被从大地上撕裂。“轮船、飞机或火车卧铺车厢”成为居住单元的原型,在赫列布尼科夫早期的散文中,建筑变成了“由弯曲玻璃制成的盒子或配备有带环的门和轮的移动特等舱,里面有自己的居民”。

“反-都市主义”作为一种都市理论赋予了这个运动以名字。

反都市主义在这个新文化中显然是极不合适的。他们被第二文明完全遗忘并非偶然。直到1960年,当塞里姆-马戈麦多夫(Selim Khan Magomedov)指出英国的建筑电讯派(1961-74)的项目与赫列布尼科夫的想法相似时,反都市主义这个想法才被重新提出。

这一评论引用了大卫·格林(David Greene)1966年为建筑电讯派(Archigram)创作的作品《活生生的豆荚》(Living Pod )。

拒绝永久和安全,增加好奇心和搜索的结果可能会导致一个移动的世界——就像早期的游牧社会一样。就迈克尔·韦伯(Michael Webb)的设计而言,西装和垫子相当于帐篷和骆驼;节点的核心相当于绿洲:节点集群社区受变化速率的制约。在第二次机器时代的冲击下,作为人类心理组成部分的房子(以永久静态容器的形式)的需求很可能会消失。”

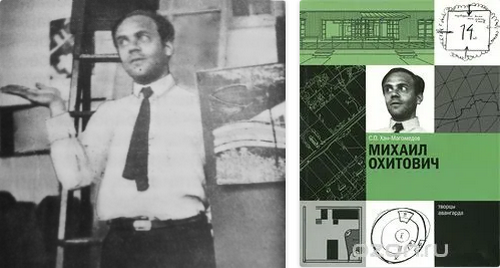

“反都市主义”推断了交通的发展及其对城市的影响。其主要实践者是米哈伊尔·奥基托维奇(Mikhail Okhitovich),下图是他唯一已知的照片。

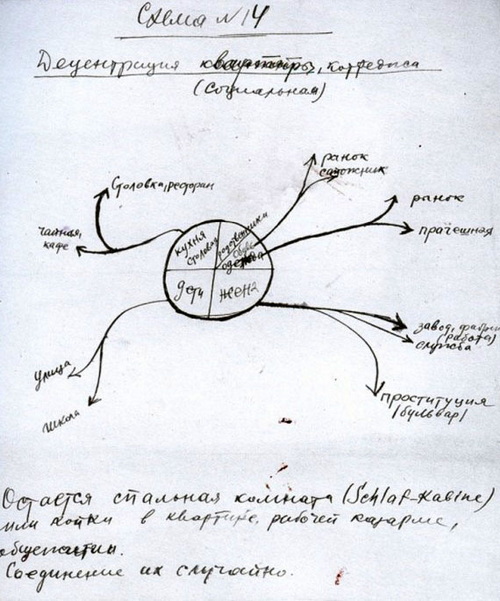

这是他的笔记。反都市主义是中央集权的对立面。

1929年,奥基托维奇以及后来的摩西·金兹堡(Moisei Ginzburg)试图解决的问题是,现在整个苏联已经有了自己的新社会,该如何组织住房。

1929年,当金兹堡不在的时候,一个戴着德比帽、穿着格子呢夹克的男人出现在斯特罗科姆(Stroikom)工作室,据金兹堡的同事说,这个男人看上去像是牛仔和花花公子的混合体。他绕着公社的效果图走了一圈,然后就消失了。他就是社会学家米哈伊尔·奥基托维奇,当时33岁。第二天他又来了,和金兹堡在办公室里呆了一个半小时后,他们走了出来,金兹堡高兴地宣布:“我们将成为反都市主义者,”

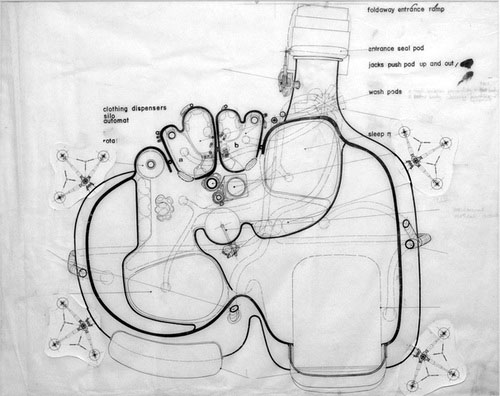

这一转变的即时性,金兹堡为此受到了多年的指责,只能用一种方式来解释:在金兹堡的都市主义和奥基托维奇的反都市主义之间,相似之处远远多于差异。奥基托维奇理论的精髓体现在:“城市必须灭亡....交通运输的革命和汽车的普及将会颠覆关于建筑和公寓密度和积累的普遍假设。”为了取代城市,奥基托维奇提出了极具个人性的、可折叠的细胞空间,它可以装载到个人的汽车上,沿着一个新开发的高速公路网络运输,然后在空间的任何点设置。

这个想法——虽然可能是无意识的——显然与赫列布尼科夫的弯曲玻璃房子相呼应——它受到了布鲁诺·陶特(Bruno Taut)的欣然接受,并引起了勒·柯布西耶的不安。

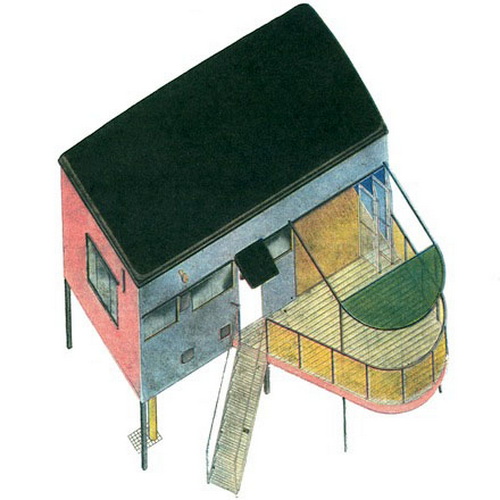

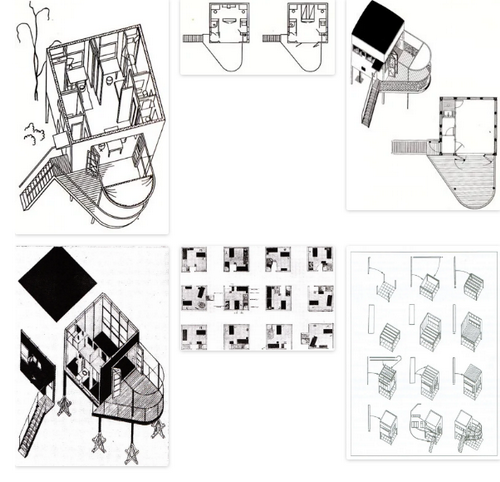

如果不是外观,这个原则和弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright)的“广亩城市”没有什么不同,只是广亩城市直到1932年才作为一个概念存在。金兹堡和奥基托维奇开发了一种易于部署的可折叠和可移动的住宅单元。

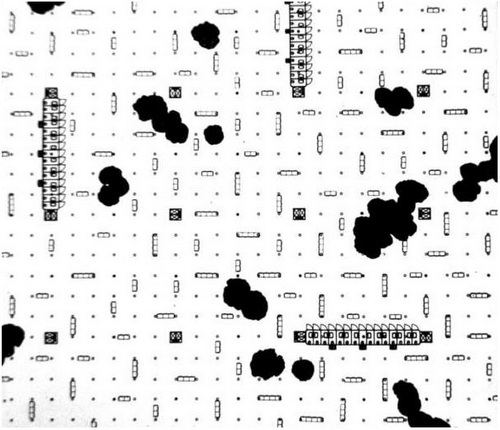

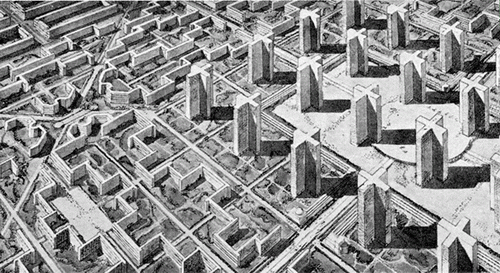

他们设计了能容纳100人的建筑物。

这些将以各向同性的网格分布在全国各地,每个地方都与其他地方相连接。

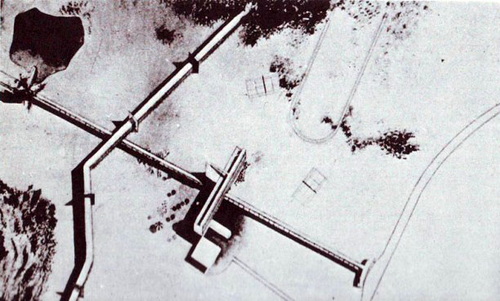

1930年,奥基托维奇、金兹堡、泽伦科(Zelenko)和压力山大·帕斯捷尔纳克(Alexander Pasternak)为马格尼托哥尔斯克新城制定了绿色城市竞赛计划。它将成为一个丝带城市。

国家将给每个人一个预制轻质房屋,让人自由组合和安排模块,从单个单元到家庭或社区集群,使用公路、铁路、汽车和飞机连接它们。

这些房子可以根据内部家庭的演变而结合、生长和分裂。听起来不错。

这是不可能的。

在一份由列宁签字的政府向农民发出的呼吁中,我们听到了极大的恐慌:“我们注意到,在某些省份,劳动农民重新安置的愿望有所增加....挑拨离间,强行拆迁的农民,将受到严厉的惩罚。”当然,如果认为这种扩散和扩张的进程可以通过惩罚播下不和的种子的威胁来制止,那是天真的。

列宁不喜欢这个想法,斯大林也不高兴,勒·柯布西耶也是相似的态度。勒·柯布西耶后来将他对反都市主义的批评言论编入了《光辉城市》一书中。

其他批评来自与之竞争的ASNOVA建筑团体的理性主义先锋建筑师尼古拉·多库恰耶夫(Nikolai Dokuchaev)。根据佩尔尼的说法,

“到20世纪20年代末,存在几个相互竞争的创意组织(OSA, ASNOVA, ARU, VOPRA和其他),每个组织都独立地寻求自己的委托,并且在某种程度上保护其成员的物质利益。这些组织之间的竞争主要是商业的。商业竞争导致了这样一种情况,即各组织夸大了它们在创作方面的差异。”

没有理由认为它和勒·柯布西耶有什么不同。在1928-1932年的那段时间里,他经常到莫斯科进行商业开发访问(这促使他匆忙重新设计了萨伏伊别墅),但当他没有获得苏联宫殿设计竞赛的第一名时,他们突然中止了合作。

反都市主义和米哈伊尔·奥基托维奇的结局并不愉快。1932年,一项法令颁布,宣布所有竞争的创意组织在同一旗帜下联合起来,取缔创意差异。其中一个对立的组织是VOPRA——全工会无产阶级建筑师协会。奥基托维奇被VOPRA的阿尔卡迪·莫德维诺夫(Arkady Mordvinov)谴责,并于1937年被枪杀。那些挑战现状的人通常因为挑战现状而受到赞扬,但奥基托维奇是唯一一个因为他的信仰而被杀害的城市规划师。奥基托维奇坚信反都市主义,但他说服别人的能力更有可能是真正的威胁。

Михаи́л Охито́вич (1896—1937)

赫列布尼科夫所设想和建筑电讯派重新设想的行动自由从未出现,这并不奇怪。我们最能体会这种情感的莫过于这部动画电影《飞屋环游记》中的再现。这已经是四度分离了,没有任何社会或政治意义。

这种将建筑的理念、对自由的异想天开的表达,以及没有任何政治意义或社会效用的结合,使其成为我们这个时代完美的建筑理念。德里达可能会说,能指之间没有概念上的秩序,但我们都想象自己在船上航行的速度有多快,而不是留在地上,对难以企及的房屋所有权感到绝望。这并不是说社会或政治意义已经不复存在,就像法令一样。我们只是被教导不要那样看待建筑。总有一天,一些建筑师会提出,建筑可以成为社会变革的媒介,我们都会对它印象深刻,就好像它是一个令人震惊的新概念。与此同时,在一个越来越多的人没有固定地址的世界里,阻止人口自由流动的都市政策,不知道是否会比斯大林时期更加随和。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。