▲

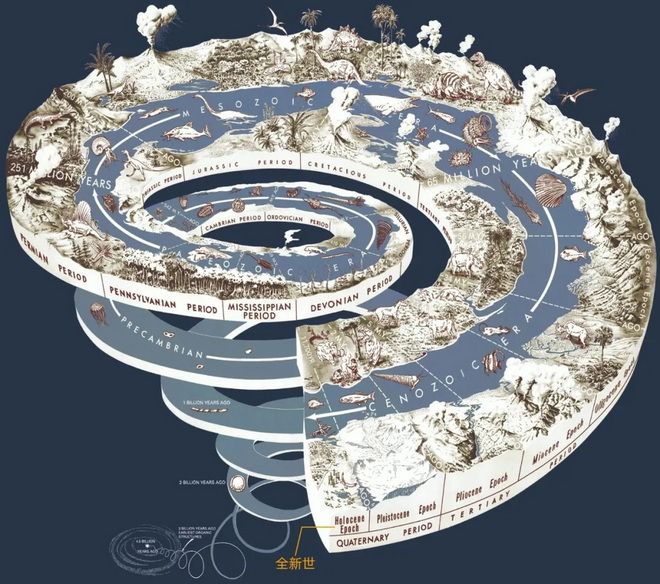

地质时间螺旋图,这是一种基于地球岩石记录的时间表示法。

现在的全新世开始于约11700年前,即农业开始出现的公元前9700年。

(图/Wikimedia commons)

编者按

为强调人类给地球生态系统和地质带来的影响,诺贝尔化学奖得主保罗·克鲁岑在2000年提出一个用以区分地质时代的术语“人类世”。人类世的提出不仅仅在自然科学中开辟了一个新的研究方向,更引发我们重新思考人类政治经济制度对自然界的影响。斋藤幸平在《人类世的“资本论”》中指出了现代资本主义生产方式对特定资源的垄断和独占造成了“能源危机”与严重的生态破坏,可他给出的解决方案只是“改变资本主义的劳动形态,实现共产主义”这样空洞的设想。本文作者王钦老师指出,斋藤幸平大谈当前城市化的过度,却绝口不提在这个“过度的城市化”中收益者是谁。斋藤幸平将资本主义社会中造成环境与生态破坏的主体和处于资本主义经济与生态剥削下的主体混为一谈。这种号召共产主义却绕过阶级斗争的方式,又能给我们带来多少真正有价值的建议呢?

本文原载于公众号“ ARTFORUM中文网”,感谢作者王钦老师对“保马”的大力支持!

谁是“人类世”?

文 | 王钦

新锐马克思主义思想家斋藤幸平出版于2020年的畅销书《人类世的“资本论”》(集英社)属于一本号召读者行动的著作。所谓“人类世”(Anthropocene,又称人新世),最早是由诺贝尔化学奖得主保罗·克鲁岑(Paul Crutzen)于2000年提出的一个用于区分地质时代的用语,强调人类为地球的生态系统和地质所带来的深刻影响。斋藤在书中将“人类世”定义为“资本主义所生产出的人工制品——也即负担和矛盾——覆盖地球的时代”。面对“人类世”给生态环境造成的严重破坏,我们应该怎么做?这便是本书的问题意识。

▲

《人类世的“资本论”》中译本封面,斋藤幸平著

上海译文出版社2023年出版

在整本书的开头部分,斋藤援引了许多数据表明,无论是各国为应对已经发生的环境和气候问题采取或即将采取的节能减排措施,还是各类正在或已经投入使用的绿色新能源,都无助于从根本上解决越来越严重的资源危机和环境危机。斋藤指出,这些绿色环保的意识形态只会让人们继续心安理得地维持目前的生活方式,而无助于解决环境问题;换言之,根本问题从来都是以“发展”、“生产”和“消费”为导向的资本主义经济制度和由此带来的当代消费社会以及与之相配套的生活方式。因此,“应对环境危机、抑制经济增长的唯一方法,就是我们亲手中断资本主义,向着去增长型的后资本主义进行大转型”。斋藤通过对于晚期马克思笔记的解读表明,甚至所谓“生态社会主义”也并不是马克思最终采取的立场;晚年的马克思对于包括资本主义和可持续增长在内的进步史观进行了彻底的否定。

▲

国际地质学委员会的人类世工作组通过测定保存在沉积物和岩石中的各类物理、化学和生物证据将人类世的确定测定为20世纪50年代。

图为克劳福德湖床的岩心,1950年的沉积层中测出了钚元素。

(图/Francine MG McCarthy et al. Sage Journal, 2023, CC BY)

例如,斋藤提到,在晚年马克思看来,被人类学家作为考察对象的“原始社会”之所以生产力低下,并不是因为这些共同体中的人们愚昧无知;恰恰相反,哪怕条件成熟、能力允许,人们也故意不去提高生产力,因为他们要“防止发生权力关系,权力关系会转化为支配和从属的关系”。所谓“有机巧者必有机心”,此之谓也。于是,对于目前环境和资源问题的解答,既不是可持续发展模式,也不是新能源的开发利用,更不是以期待资本主义的自我瓦解为出发点的“加速主义”,而是马克思所设想的共产主义——在斋藤的论述中,这一点最终凝结为一个简单明了的口号:“要么选择共产主义,要么选择野蛮,只有这两个选择!”

应该说,对于如今早已将资本主义经济制度的持续视为理所当然、甚至作为思考前提的学界气氛而言,斋藤的论断可谓振聋发聩:“资本主义引起的问题,在继续保存‘资本主义’这一根本原因的情况下是无法得到解决的”。既然如此,我们需要追问的便是:对于斋藤来说,“共产主义”具体而言意味着什么?简言之,斋藤给出的回答是:公共资源(commons)的社会管理。斋藤提到,在当今资本主义经济模式下,稀有的资源遭到一小部分人的独占,并围绕这些稀有资源组织起生产制度。他以煤炭资源为例指出,煤炭开采和利用是一种对于开发有很高要求、贮藏有限的“封闭型技术”,“其结果是把水力等可持续能源晾在一边。煤炭成为主力后生产力上升了,但城市大气受到污染,劳动者被迫要工作到死为止”。值得注意的是,这里的关键并不是煤炭和水力之间的对比,否则斋藤的论述和他批评的“绿色环保意识形态”就没什么不同了;毋宁说,相比于能源是否可以持续再生,更重要的问题在于对一种资源的开发利用是否可能造成一小部分人独占的局面。在这个意义上,即便将来可能投入使用所谓绿色新能源,如果仍然延续“封闭型技术”的开采和管理模式,那么资本主义经济模式和消费社会仍然会延续下去,环境问题在根本上仍然无法得到解决。

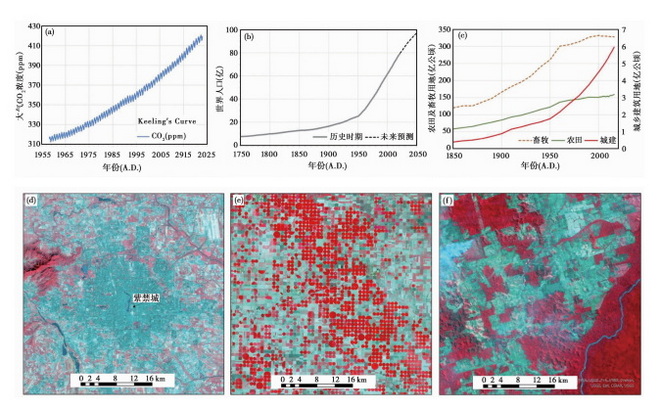

▲

人类活动对全球环境影响的代表性特征

a)美国 Mauna Loa观测的1958~2022年大气 CO2月均浓度值;(b)1750年以来世界人口变化及未来趋势;(c)1850~2016年世界畜牧、农田及城建面积变化;(d)北京及其周边地区土地利用卫星影像(红色为植被,青色为城区或裸地);(e)美国堪萨斯州西南部的灌溉农田(鲜红色代表健康农作物);(f)巴西帕拉州的热带雨林(暗红色为原始雨林,青色为非林地)

在资本主义社会中,“公共资源成为私人所有以后发生变化的是稀有性,而稀有性的增加便增加了作为商品的‘价值’”。也就是说,一种资源的“稀有性”并不取决于它在物理的意义上究竟存在多少,而是在被吸纳入某种特定的经济模式的过程中如何被管理、运用和交易。例如,斋藤写道:

“自然的‘界限’并不单纯地存在于那里。说到底,界限是一种‘社会习俗’,它是根据我们期待什么样的社会而设定的。界限的设定,是一个伴随着经济、社会和伦理决断的政治性过程的产物。因此,我们绝不能说,只要把界限的设定交给一部分专家和政治家就高枕无忧了。”

因此,在这个意义上,我们目前所面临着亟需解决的环境和生态危机,自然也是现代资本主义经济模式必然带来的内在困境。正是在资本主义对于特定资源的垄断和独占的前提下,“能源危机”才会迅速以刻不容缓的面貌呈现出来,而同时这种危机又促成了资本制经济的另一轮对于资源和财富的再分配。与之相对,斋藤提倡让公共资源的开发利用摆脱对于开市场和国家的依附关系,“扩展社会中生产活动的水平性共同管理”。为了实现这一目的,我们就必须从根本上改变我们劳动的形态,而不能仅仅在所谓“再分配”和“价值观”的层面上做文章:

“共产主义是生产目的的大转型。不把作为商品的‘价值’的增长当成生产目的,而是把‘使用价值’当成目的,将生产置于社会性规划之中。换句话说,目标不是GDP的增长,而是重视满足人们的基本需求。这便是‘去增长’的基本立场。”

斋藤认为,一旦我们的经济模式实现了从“价值”向“使用价值”的侧重点转换,那么社会再生产所需的资源和劳动力就会偏向那些“真正必要的生产”,而“诸如营销、广告、包装等不必要地唤起人们欲望的东西会被禁止”。

那么,什么是“真正必要的生产”,什么是“不必要的欲望”?

▲

依据主要人类活动影响事件来确定“人类世”底界的各种提议

斋藤在书中特意表明,无论是自己还是晚年的马克思,都并不是要号召大家舍弃城市生活和先进的技术,回到过去的乡村共同体,毕竟“这已经不可能了,而且也没必要理想化那种生活”,而城市生活和技术开发也伴随着很多“合理性”和“优点”。但是,斋藤笔锋一转:

“现在城市的样子很有问题,需要做出修正,这也是毋庸置疑的。因为,共同体的相互扶助遭到彻底解体,而浪费大量能源和资源的生活是不可持续的。可以说,我们身处城市化做过头了的状态下。”

城市化也许的确“做过头了”,然而,这是一个向谁发出的问题?谁是必须回答这个问题的主体?是每个生活在城市中的居民,抑或是渴望城市化的人们?是为了绿色环保主义而上街抗议的人们,还是听信“环保意识形态”而“节水节电,放弃荤菜,购买二手货,共享物品”的人们,还是生活极尽豪奢之能事的极富有阶层?——在这名坚定的马克思主义者的著作中,阶级斗争的问题几乎彻底缺席了。

由此产生的一个吊诡的结果是,如果一般市民在自己生活中可能采取的各种环保措施,实质上对于解决目前各国政府面临的环境问题而言无关痛痒,那么只能说,如果我们不是那占据绝大部分资源和财富的“百分之一”(借用“占领华尔街”群众运动中的“1% vs. 99%”的说法),当前经济模式和社会结构下产生的问题既是我们无能为力的,甚至是与我们无关的。斋藤喜欢以私人飞机为例,说明如今我们的消费习惯和生活方式已经远远超出了“必需品”的程度;可是,对于大部分并不拥有、甚至都没有考虑过拥有私人飞机的人们来说,“究竟应不应该乘坐私人飞机”是一个根本无所谓的问题:私人飞机既不是“必要的”,也不是“不必要的”,这不是因为关于私人飞机的消费主义宣传还不够到位,而是因为“私人飞机”作为商品从来都不存在于大部分人的生活世界之中。在大部分城市居民的生活里,或许“麦当劳”等快餐是“非必需品”(这也是斋藤喜欢举的一个例子),但是,拒绝吃麦当劳的做法,在斋藤的论述中又落入了“环保意识形态”的窠臼。对于不同阶级的人来说,这个世界是不同的——这是一个不需要我们读到晚期马克思的手稿才能明白的道理。而当各国每年的国防预算屡创新高、甚至超过对于基础社会设施和公共福利的支出,我们是否能够绕过民族国家的政治边界而谈论“人类世”下的经济模式转型?进一步说,如果我们假装目前遇到的问题无关乎特权阶层、血汗工厂、贫富差距和各种形式的剥削、压迫、镇压,而笼统地将所有这些社会和政治问题打包进“资本主义经济模式”、“消费社会”等名目下,那么我们能够设想的解答也一定是抽象的、理想化的。

▲

凯文·施密特(Kevin Schmidt), 《西北航道的一块标识牌》,2010

数码打印,64 1/8 × 49″

图片来源:蒙特利尔双年展.

另一方面,假设的确存在着一个尺度,标记着人们生活中“必要”和“不必要”的分界线——毫无疑问,凭借这个假设,我们不正当地跨过了1960年代以来连篇累牍的关于消费社会和欲望的批判理论——那么,斋藤设想的“理想社会”是否因此就实现了呢?恐怕不然。因为,如陀思妥耶夫斯基等文学家提醒我们的那样,有些人拒绝“黄金世界”的理由,恰恰就是因为它是“黄金世界”。甚至不难设想,由于环境和生态问题在较为短暂的时间内还不会对自己的生活产生实质性的影响,有些人可能会对这一危机表现出满不在乎的态度。那么,如何说服这些人呢?斋藤的回答是:对于这些人,需要做的不是说服,而是教育,甚至是带有强迫性质的教育。难怪国分功一郎会说,在斋藤幸平那里,二十世纪的历史仿佛不曾发生。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。