有关“艳俗艺术”成因的补遗

文︱栗宪庭

其实,我在前两篇文字中已经提过,艳俗艺术一是受过JEFF KOONS的影响。因为中国当代艺术的20年,其中一些潮流多与输入的资讯有关,80年代,JEFF KOONS在西方曾红极一时,80年代末和90年代初,国内当代艺术的圈子,就开始流传JEFF KOONS的画册。二是它直接导源于政治波普和玩世写现实主义的形式因素和创作态度,所谓形式因素,即指在色彩和选材上的艳俗倾向,如1990年,曾涉足政治波普的张培力,画过“健美”系列,选材和色彩都很艳俗。玩世写实主义的代表艺术家方力钧、宋永红,其1992年的作品,画面色彩也非常艳俗。尤其政治波普晚出的艺术家祁志龙,1992年他初涉波普时,一出手就是艳星美女大花朵,除了作品中的政治因素,几近于后来的艳俗,或者说祁志龙可以算作艳俗艺术的先导艺术家之一,这是我后来把祁志龙的作品也归入艳俗艺术的原因,而且祁志龙那时就把自己的作品命名为“消费形象”。这就是我说的在“创作态度”上,政治波普对艳俗艺术的启发,即政治波普表达的是“西方消费文化对社会主义政治意识形态冲击”所造成的心理感觉,而玩世写实主义也表达是一种日常、平庸的生活姿态和感觉。当然,政治波普和玩世是一种转换的姿态,即玩世的泼皮,以及政治波普中用消费形象调侃政治形象,这个潮流在表达逃离政治心态时,所必然包含的几分政治含义。而在这种转换中,如果把王广义的《大批判》和余友涵的《毛和惠特尼》这种典型政治波普的作品,与晚出的祁志龙的艳星美女大花朵作比较,祁志龙作品中的政治形象已经减弱,而消费形象开始突出出来,这一点非常重要,这是我把政治波普、玩世中有艳俗倾向,和艳俗艺术本身作区别的关键点。因为艳俗艺术的批评定位,不是转折――借助消费文化和平庸的生活从政治中逃离出来的心态,而是消费文化已经在中国大行其事后的种种艳俗的现实感觉,或者说,艳俗艺术是艺术家直觉到在西方消费文化被引进中国后,所召唤或沉渣泛起的一种农民式的爆发理想和现实,这并不是现代消费文化本身,因为现代消费文化以来的是一个全面现代化的社会和价值标准基础,而中国还没有这个基础。

至于为什么说艳俗艺术的文化针对性是“借助西方文化,召唤或沉渣泛起的农民式爆发趣味和现实。”我以为任何文化,都是以一定的价值系统支撑的样式体系,而近百年,我们在与传统文化决裂之后,又在接受西方文化的冲击中,没有真正接受西方文化的价值体系,从“中体西用”,到“中体”变为社会主义意识形态,其中支撑我们文化的 ,只是注重短期效用的政治功利主义,这种价值标准,就不可能建设一个相对恒定的文化样式系统,所谓传统文化,所谓西方文化,对于今天的现实空间,就只是一种以功利主义的态度,随不同的使用目的,而随意摘取的文化样式中的碎片。我不知道这还能否称其为文化,姑且称之为“习性文化”,即在中国这样一个社会结构里,权利结构中人是依照个人习性中“残留的记忆”和“即兴的需求”来选取“文化”的,文化对于这种个人,必然是一种无系统的碎片状态,而权利中人的农民成分(参看拙文《对农民暴发趣味的仿讽》),自然会把现代消费文化变成一种“恭喜发财、8888、大红灯笼”之类的东西。当然,关于“习性文化”的说法肯定太简单,只有留待以后探讨。

正是从消费文化的表面意义上,中国的艳俗艺术在语言上受到了JEFF KOONS的影响,这很自然,任何艺术家都是在一定的语言传统和线索上工作的,重要的是这些艺术家的感觉,是否来源于我们今天这个艳俗的现实,以及他们怎样来表达他们对这个现实的感觉,或者说他们在接受JEFF KOONS的影响时,怎样转换为自己的语言方式,这是我们关注的重点。

前面提到,从政治波普向艳俗艺术的转换上,祁志龙很重要。而我格外的推崇的是徐一晖。徐一晖是85新潮中的人物,之后他无所事事多年,1991-1992年,我正在策划《后89中国新艺术展》和《MAO GOES POP》时,拉徐一晖来帮忙,那时我正在改写旧稿《毛泽东艺术模式》和《思潮迭起的中国现代艺术》的字,徐一晖帮我翻拍了大量的图片,他尤其注意到我搜集的近百年中国艺术俗化-从月份牌年画到延安艺术农民化再到文革红光亮的语言线索的图片。此间,他多次和我谈起他对近代俗文化与今天消费文化的关系感兴趣,那时他还没有人住圆明园艺术村,就已经画了《红宝书》等作品,这是后来的陶瓷《红宝书》、《快餐盒》等作品的雏形,时间是1992年的秋天,而且我还把这些作品选作我1992年冬在台湾策划的“政治波普”的展览中,这其实就是最早的艳俗艺术,或者说是艳俗艺术的雏形,因为,徐的《红宝书》依然有政治波普的影响。之后,徐一晖入住圆明园,开始使用满街已经流行了的串灯,创作了《向日葵》、《暖水瓶》等作品,时间是1993年的春天,他这时的作品有的有政治色彩,如向日葵,有的已无政治痕迹,如暖水瓶。

与此同时,1993年的冬天,我去重庆看作品,看到四川美术学院研究生俸振杰的《偶像与迷狂》等为题的系列作品,关注的也是消费文化,画面也是艳俗的,联系徐一晖和祁志龙等人的作品,我心里对关注消费文化的作品开始有一点感觉。

此时,真正开始对艳俗艺术开展工作的是徐一晖,他和杨卫、刘铮、王庆松,以及祁志龙等人,在这个阶段里过往从密,应该说,自1993-1994开始,在徐一晖的周围,聚集起一个以关注大众文化为共识的小圈子。1994年,徐一晖跟我谈起他关于陶瓷作品的想法,该年的夏天,我陪徐一晖去了我的家乡磁州窑,见了我的一些做陶瓷的朋友,朋友看了徐一晖的草图后,认为磁州窑的陶瓷材料不适合表现徐一晖的作品,朋友建议我们去景德镇或者佛山试试。后来,我与景德镇的朋友取得联系,该年9月份,徐一晖去了景德镇。1995年初,徐一晖从景德镇烧成作品回来,并回了一趟南京,于是胡向东入住圆明园。是年春天,徐、杨、胡和刘铮、王庆松等人有过多次长谈,很多想法就是在这几次谈话中具体化的,在这个圈子中,杨卫是个思想活跃和喜欢读书、写作的人,他主动担负起写作的工作,他该年年底的《文化崩溃时期的庸俗艺术》的文章,就是在他们谈话中产生的,当然,其中很多提法也与其他人尤其是徐一晖有关,诸如“民族喜剧风格主义”之类。事实上,徐一晖在景德镇期间,就在断断续续写作后来才发表的《现代主义ˋ精英ˊ与大众文化语境》的文字,只是他认为艳俗艺术不是什么重要的艺术运动,不存在什么理论问题,重要的是作品。因为除了徐一晖,其他人的作品还没有什么面貌,包括杨卫那时的作品,还是类似李山那种粉红色荷花的东西。他们作品的成型,是在1996年的秋天,我有一次应徐一晖的邀请去了圆明园艺术家村,我看到了他们如胡向东、王庆松等人不约而同画起了艳俗的“萝卜大白菜”,刘铮画了《阳光灿烂的日子》等作品,杨卫画了人民币《中国人民很行》的系列。确切地说,这些作品随人有了艳俗的倾向,但是这是他们集体讨论的结果,诸如“萝卜大白菜最通俗”,以及把中国人民银行看成“中国人民很行”的流行笑话等等,这只是对大众文化的一种概念化的共识,而不是一个人的感觉。但这时我开始有了策划一个展览的想法,但当时我觉得他们的作品太雷同,并当面支出了这种雷同的倾向,我当时对他们说,再等等看,待作品有了进展后,再做展览。

但在1996年4月份,王劲松、祁志龙、徐一晖找我和廖雯,想做展览。过了几天,杨卫也来找我和廖雯,也要做展览。我当时想把两拨人合在一起,但没有成功。此前,我已经给俸振杰的展览画册写了《溃烂之处,艳若桃李》的序,在构思徐、王、祁的展览时,开始以“艳俗艺术”的概念称呼他们的作品,并为展览起了《大众样板》的展题。在处理杨卫等人的展览时,杨卫提出展览是否起个与化妆打扮有关的题目,我起了《艳妆生活》的题目。加上俸振杰和后来被封闭的罗氏兄弟的展览,1996年的春天,一连串就有四个展览:4.13《艳妆生活》;4.20《大众样板》;4.27《溃烂之处,艳若桃李》;5.18《浮华的伤害》。其实,自1992年我看到徐一晖和祁志龙的作品后,就考虑如果去把握这种风格的艺术,美国从60年代的波普到80年代的JEFF KOONS,期间的语言转换和区别在什么地方,以及中国从政治波普到艳俗艺术,也经历了同样的过程,那么,中国的艳俗艺术与JEFF KOONS的区别又在什么地方,这是我写艳俗艺术的前两文用力之处。

至于艳俗艺术的概念,美国人称JEFF KOONS类的风格为KITSCH,1939年,著名的美国艺术批评家格林伯格在一篇著名的文章《前卫或者媚俗(avant-garde or kitsch)》一文中,坚持现代主义艺术的精英立场,把当时兴起的艺术都斥为 kitsch。但是,由于60年代美国消费文化和中产阶级的成长,kitsch成为日常生活用品和大众的基本品位,同时艺术家对这个现实的反讽模仿也成为风气,著名的女性主义批评家LUCY.R.LIPPARD写的《粉红色的玻璃天鹅》,恰当地把握了这个现实。尤其安迪·沃霍尔著名的商品变为艺术品,艺术变为商品的观点,影响深远,而且,安迪.沃霍尔在60年代收藏了很多艳俗的工艺品,在他去世后竟被拍卖了150万美元。90年代以来,更多的批评家开始站在格林伯格的不同的立场上,讨论关于包括JEFF KOONS、CINDY SHERMAN、BARBARA KRUGER、MIKE KELLEY、JENNY HOLZER、DAVID HAMMONS、ELZABETH MURRAY在内的当代艺术家的作品。尤其是IRVING SANDLER所著的《后现代时期的艺术(Art of the postmonderera)》尤为著名,书中认为包括JEFF KOONS等人的艺术,颠覆了对现代主义精英艺术眼光的迷信,摆脱了现代主义精英对形式主义和崇高品位的迷信,证实在艺术经验里应该有比审美更重要的东西,即在这些艺术家的作品中呈现出了社会进行批判、建设和破坏性的新倾向。

KITSCH这个词在中国出现,我的印象是,90年代随着米兰.昆德拉的著作被翻译引进的,翻译界译K I T S C H为媚俗。米兰·昆德拉对KITSCH有过详解。KITSCH在我们的英汉词典里只给出“矫揉造作;拙劣的文艺作品”的答案,这是一个源于德语的词,它含庸俗、廉价和老百姓喜欢的那种漂亮东西的意思。1994年,我曾就KITSCH与哈佛大学一位来访我的

博士生作过探讨,当时我们讨论时,我觉得如果作为一种艺术的概念,是否译作“艳俗”更好些,我当时的想法是,艺术是对KITSCH现实的一种反讽,不是KITSCH现实的本身。

1996年澳洲的《视觉艺术与文化》刊用了我的《波普之后:艳俗话语与反讽模仿》时,也把艳俗译作KITSCH。我觉得不合适,而且美国90年代初,也没有人使用KITSCH ART作为概念的。1996年在德国的一个会议上,我与美国《现代艺术博物馆》的策划人BARBARALONDON女士,也曾就此问题作过讨论,而且我请教她,如何就中国艳俗艺术,找到一个

更确切的英文概念,她说他想到中国来看看这些作品,后来她来了中国并看了这些作品后,她觉得英文用GAUDY ART更合适,直到此时,我才从英文和中文上确定了这个概念,但是,我思考这个概念确实经历了几年的时间,因为我觉得概念与把握艺术现象的准确度有关,包括玩世写实主义的概念,我曾在“玩世写实主义”、“泼皮幽默写实主义”、“幽默写实主义”几个概念中犹豫过一段时间。正是从这个角度说,杨卫的“庸俗艺术”不是“艳俗艺术”的前身,使用“艳俗艺术”更不是想找一个概念替代杨卫的“庸俗艺术”,以及徐一晖的“民族喜剧风格主义”等等,这只是各自的不同说法,就像玩世写实主义,王林先生称“一样写实主义”,刘骁纯先生称“强聚焦”,尹吉男先生称“新生代”一样。何况我早在1994年以来,就一直在考虑用“艳俗”代替KITSCH,因为KITSCH就有庸俗的含义,既然9 0年代美国的批评家不同意格林伯格把JEFF KOONS等人斥为KITSCH,而且,中国的艳俗与JEFF KOONS又有它的不同之处,寻找一个新的概念是自然的。

1999.3.25

“跨世纪彩虹”——艳俗艺术展

策展人:廖雯、栗宪庭

参展艺术家:徐一晖、胡向东、俸振杰、王庆松、罗氏兄弟、刘铮、卢昊、张亚杰、邵振鹏、尹齐、孙平、李路明、赵勤、刘建、于伯公、刘力国、杨茂林、顾世勇、洪东禄

部分艺术家作品

▲ 《艺术史》徐一晖

▲ 《理想种植》 胡向东

▲ 《浪漫旅程》 俸振杰

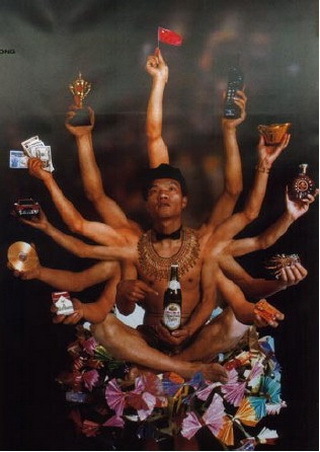

▲ 《千手拿来观音》王庆松

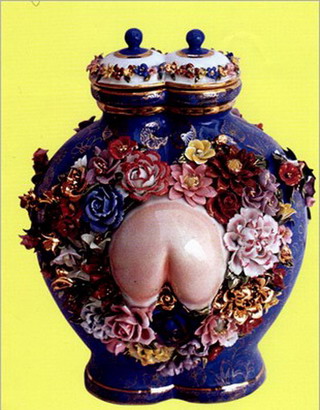

▲ 《经典》刘力国

▲ 《经典》刘力国

▲ 《争鸣图》 杨卫

▲ 《欢迎世界名牌》罗氏兄弟

▲ 《长满毛发德大便》于伯公

▲ 《中国制造》 邵振鹏

▲ 《我爱麦当劳》 赵勤、刘健

▲ 《天作之和》杨茂林

▲ 《中国手势》李路明

平民时代的“贵族”布景

——“艳俗”的文化品位和艺术品质

文︱廖雯

“艳俗”所指证的是90年代中期以来中国文化的基本特征,这种特征充盈着我们整个的生存环境和意识空间。我们周遭的一切,无不是各种文化传统尤其是“贵族”文化传统的粗制滥造的模仿和仓促临时的拼凑,不分功能、不分场合、不分时空、不分古今中外……由于失去了贵族的时代精神作为阅读和理解的基本前提,这种挪用和模仿只是一些文化外壳和碎片。仿佛匆忙布置起来的一个大舞台,人人争当“贵族”的好戏就这样上演起来。在这种急功近利的“扮演”中,人们忽略了最重要的一点:我们失落的不仅是贵族的身份,而是整个的贵族时代。那些匆忙建造的模仿碎片,只是一种无望现实的贵族梦想布景。值得注意的是,相对于中国长期以来形成的、一时不能彻底改变的物质和精神的贫困状况中国古代、西方古代的贵族传统,西方现代的商业文明,乃至明星生活等,在人们心目中几乎都具有“贵族”意味。

在本世纪之前,人类在贵族时代生活了两千多年。这个以严格的等级制度维系的家族式的大厦,除了极少数这个家族的成员--贵族作为统治者拥有不劳而获的特权外,其他的人都是为此服务的被统治者。这个时代已经被上世纪末开始的全人类的革命彻底的颠覆了。这个以充裕的人力、物力、时间供少数人享乐,从而充分体现了这个时代高贵典雅、雍容华贵、精雕细刻等特征的贵族文化,理应封存为人类历史某一阶段的辉煌的文化记忆,统统放进博物馆供人们瞻仰。犹如恐龙失去了远古的存活环境成为化石,逝去时代的“文化”,由于丧失了其生存和发展的时代精神和社会语境,保存下来的文化样式,对当下时代具有“文物”价值而不具有“文化”意义。而我们的时代是一个以平等交换为原则的平民时代,自由作为这个时代最基本等价交换,不仅是商品经济的流通尺度,同样也是人际关系的平等准则。所有的人必须以自己的才智、时间和精力创造财富,与他人同样以自己的才智、时间和精力创造财富进行交换,这样竞争有了必备的起跑线。因此,这个时代的精神是人人进取,而不是荣华富贵。也正是有了这种历史在进取层面上的充分化作为社会基础,文化生存圈、艺术氛围、知识分子群体才有了产生和发展的可能。我们上世纪末本世纪初的全人类革命,不正是为了建立这样共同创造、共同享受的大众时代而奋斗的吗?

遗憾的是,我们当下文化不是建筑在这样的时代精神上,而是以边疯狂地将各种传统文化已臻完美的样式打成碎片,号称“不破不立”;一边又生吞活剥地对这些碎片做表层的模仿和拼凑,以为“弘扬民族文化”,且颇引以为荣、引以为乐,而以此获得社会知名度乃至高官厚禄的人也不胜枚举。如果说普通百姓在生活中模仿“贵族”、“明星”效果,是失于全民物质状况和文化素质普遍的贫乏,那些以这“家”那“师”自居的“文化人”呢?他们在“弘扬传统文化”的旗帜下都做了什么呢?给抄袭西方现代建筑样式局部,戴上中国皇宫王府的玻璃瓦大屋顶?把朴素的青砖灰瓦民居,都安上玻璃门和雕梁画栋?在亮晶晶的迪斯科舞厅刺眼的霓虹灯中,装配上一两件石膏的或塑料的仿罗马雕像?把追求淡泊超远、写意神似作为最高境界的文人画,途上阴影透视去粉饰太平?把修身养性的书法弄成到处可以表演的杂耍?……传统文化正是在这一片“弘扬”声中被残忍的践踏了。我每每看到想到这些,心中充满悲哀和愤怒!这种无知而又自以为是、贫乏而又虚荣的社会心态,是从上至下的,也是90年代中国“艳俗”产生的基本语境。

因此“艳俗”所标志的文化特征,不仅是一种文化样式,更标志着一种社会观念、心态、趣味和行为方式。在这点上,我们走的路几乎与西方60-70年代相同。19世纪西方工商业的发展,迅速造就了一个新兴的中产阶级,而“生活得像个贵族”一时成为中产阶级的追求目标。他们模仿18世纪贵族的闲暇、奢侈的生活方式,从穿着打扮到情感表达,甚至不惜将女人重新当成私有财产封锁、闲置于家庭,以标志自己经济和政治地位的上升。同样,由于整个贵族时代的失落,这种追求的结果,不可能是贵族文化的死灰复燃,而导致了另一种文化的产生,这种文化带有鲜明的这个时代的特征:炫耀财富的浮华、大众化的世俗、贵族文化样式的模仿的痕迹等。这种情形在60-70年代发展到了顶峰,即西方学者称为“媚俗”的一系列的文化样式、审美趣味以及行为方式,所不同的是,中国长期以来物质匮乏、文化的贫瘠和目前追赶现代世间的仓促,使媚俗艺术的品质更“艳”,且带有避免不了的意识形态意味。艳俗艺术的意义正是提示了这个文化针对点,尤其值得注意的是,我们的著眼点不仅是普通百姓,而更应是文化层面的媚俗心态、趣味和行为。

艳俗艺术与波普艺术

众所周知,90年代中期以前,波普艺术在中国当代艺坛颇为流行,至今余波未泯。如果我们说艳俗艺术是继波普艺术之后的又一新的艺术现象,那么艳俗艺术必定有其不同于波普艺术的文化针对点和艺术定位。

艳俗艺术与波普艺术同是大众文化的产物,因此,在语言方式尤其符号使用上都有许多共同的倾向,而在深层的意义上指向上却有着本质的区别。我认为,波普艺是以大众文化的形成和手段表现和歌颂平民时代典型的大众文化,以消解贵族文化的高高在上的“尊严”。如安迪·沃霍尔的作品从选择的流行文化的语符影星梦露、可口可乐、到使用的方式转印、

拼贴、并置,奥登伯格的巨大而软的可笑甚至有点色情的巨大工业产品,无不都是大众时代的产物,而这些产物正是以其赤裸裸的世俗化和铺天盖地的气势、速度,将以往贵族文化的尊贵、荣耀和精雕细刻淹没和荡涤的。中国的90年代初期的“政治波普”之所以有影响力,正是因为准确地把握了西方迅速涌进的大众文化,对以往中国最具尊严的意识形态的消解这一文化针对点。如王广义作品中西方名牌商业产品与文革时期大批判招贴并置,余友涵以民间艺术方式对毛泽东形象的修改,冯梦波的电脑戏中扔可口可乐罐的可爱的红军、样板戏人物和以借鉴红卫兵的手势打“面的”的毛泽东等。波普艺术由于对流行文化样式和手段的借用而在语言方式上也都带有简洁、鲜明、扩张等广告化倾向,而对大众文化持积极态度。艳俗艺术则具有明显的讽刺和批判意味,但艳俗艺术批判的不是大众文化的通俗和世俗,而是贵族向平民时代过渡时期心理偏差导致的无思想的文化现象。由于现实中的“艳俗”现象往往带有对贵族文化碎片的模仿痕迹,而艳俗艺术对此种现象夸张和过分模仿的语言方式,在一定程度上是对模仿的模仿,因此,很有些戏剧化。比如辛迪.施尔曼对60-70年代以来美国各种媚俗情形的戏剧化模拟,颇似剧照,那些夸张的姿态、表情和化装、道具以及场景气氛,无不是经历过那个时代的美国人十分熟悉甚至体现过的;杰夫·孔斯把两性关系夸张成演戏,而且是在遍地鲜花造就的过分的浪漫气氛中的当众表演,把西方人两性关系中矫揉造作的媚俗情绪、浮华虚假的媚俗趣味赤裸裸地揭示于光天化日之下,令自以为浪漫多情、风流儒雅的西方人无地自容。

中国继90年代波普艺术盛行之后,艳俗艺术近年来也逐渐成为又一个文化热点。1996年4-5月,我与栗宪庭共同策划的《大众样》,杨卫等艺术家联合举办的《艳妆生活》,俸振杰的《皮肤的感觉》,罗氏兄弟的《浮华的伤害》等展览,提示的问题都与“艳俗”有关,且画面形式也都呈现“艳”和“俗”的共同特点。如徐一晖陶瓷的《红宝书》和《快餐盒》,直接使用已经艳俗化的工艺陶瓷制作方式,朵朵鲜艳、光亮、“浪漫”的瓷花,簇拥这革命时期流行的“红宝书”和改革时代的“快餐盒”提示着中国流行趋势由政治化向商业化的转变;俸振杰取名为“幸福”的系列,以满街流行的模拟各种时代有钱人结婚样式、明星恩爱的神态、动作的“婚纱摄影”为摹本,过分夸张其艳俗特征:新人造作浮华的姿态滑稽变形,“幸福”无比的脸色红的发紫,画面一片晃眼的但俗不可耐的银黄艳粉翠绿大红,揭示出消费和时髦背后的媚俗心态;胡向东在当下流行的吃喝风与健美风之间,找到了一种微妙而幽默的内在联系,有钱无文化还自以为是、自以为乐的暴发感,即在汤汁欲滴的大菜、疙疙瘩瘩的肌肉与土里土气的黄瓜萝卜之间被暴露无遗;罗氏兄弟《欢迎世界名牌》系列,将中国各时代的年画、宣传画和当下满街世界名牌广告繁复地拼在一起,揭示出当下中国被消费文化大肆侵入的事实;王庆松使用电脑技术将自我形象与各种明星甚至女明星接在一起,模拟“追星族”圆着各种明星梦;刘铮则在20-30年代流行的月份牌美女和当下流行的时髦女郎之间,找到了十分相似的消费特质:漂亮、浮华、无知、造作。

艳俗艺术目前还颇具争议。如果我们排除由于非艺术立场的指责,从学术角度做一个自我反省的话,艳俗艺术的问题是明显的。由于意义指向和语言方式上没有形成独立的面目有些作品在不同程度上与现实的艺术现象拉不开距离,与波普拉不开距离,与西方的艳俗艺术拉不开距离,这些在探索中不成熟现象十分正常。艳俗艺术语言方式也许还需要经过实践日趋完善,但它无疑是90年代中期以来中国艺术一个新的文化针对点。

1997年5月

《中国艳俗艺术——跨世纪彩虹》

作者: 栗宪庭、廖雯

出版社: 湖南美术出版社

出版年: 1999-05

页数: 106

定价: 88.00

装帧: 平装

ISBN: 9787535612601

内容简介

艳俗艺术作为一个现象被人认识产生于1996年的“大众样板”、“艳妆生活”这样的几个展览。之后几年流行势头日增,直至1999年6月的天津艳俗艺术展览“跨世纪的彩虹――艳俗艺术”后,艳俗艺术作为一种艺术倾向,逐渐以一个全貌被历史所记载。关于艳俗艺术,有“后波普”之说,也有“艳俗艺术是走向中国波普走向衰落的标志”之说,本书拔开历史的种种迷雾,对这一特殊的中国艺术现象,作了详尽和深刻的阐述。

目录

廖雯:生活在艳俗的汪洋大海 Living in Kitsch

栗宪庭:有关“艳俗艺术”成因的补遗 Some More Thoughts on the Raison d‘Etre of Gaudy Art

作品图录 Works

栗宪庭:对“农民式的暴发趣”的仿讽 Parodying “Peasant Style Get-Rich-Qucik Taste”

廖雯:平时代的“贵族”布景 The“Noble”Composition of the Generation of the Common People

艺术家简历 Artiat’s Resune

艳俗艺术

刘力国访谈录

访谈人:邹跃进。(批评家中央美术学院教授,美术史论系主任)

访谈对象:刘力国

邹跃进(以下简称邹):在艳俗艺术发生的过程中,你是较早以艳俗艺术的眼光观察生活和从事艺术创作的,但你又是较晚进入艳俗艺术群体活动的,我想这其中肯定有各种各样的偶然和必然的因素,你能否首先就此问题提供一些北京资料?

刘力国(以下简称刘):好的,我是1987年考入戏曲学院舞美系的,主要学与戏曲方面有关的中国传统美术,如敦煌壁画、民间剪纸等。我对戏曲艺术有 很强烈的形式感,包括色彩、造型、夸张性的动作有很强烈的感受,他们给我20世纪90年代的艺术创作以营养。但在80年代,我主要还是受到85美术新潮的 影响。画过以梦为题材的作品,表达人的精神状态,寻找哲学的深度。

邹:受西方现代主义艺术的影响。

刘:是的。但在我毕业的时候,即1991年,我阅读了很多现代艺术史,发现在美国最早的包豪斯的最经典的建筑被炸掉的时候,现代艺术也倒塌了。在那 时我看到了现代主义是有问题的,它离人的生活太远,离现实太远,正是这个时期我画了一批作品,他们受到中国戏曲方式、鲜艳的颜色、简化和装饰性的影响,同 时有饿有波谱艺术的影响。作品中画了很多神、政治家、普通人的形象,样式是民间的,喜气洋洋的。这样画了两年多的时间,我又产生了一些新的想法,那就是在 文人知识分子看来是低级趣味的秧歌、驴皮影、二人转等民间的曲艺,为什么会有那么深的渊源和普及性?我在考虑这个问题的时候,又看到了上海20世纪年代香 烟盒一类的设计,感觉挺有味道。那个时候我还查阅了一些新文化运动时关于白话文的争论,从我现在的角度来看,我感觉那一时期的流行文化有一种很强的鲜活性。

邹:这种感受是不是也使你对当代中国的大众文化有了兴趣?

刘:对。我们现实的生活状态,在大众文化的层面上,确实体现了一种农民富裕之后的爆发户心态,有点像一个农民上身穿一套皮尔卡丹的西装,下身则穿一 双土布鞋,这种现象我感觉很生动,很有时代的气息,也很有中国味。所以,在当时我就考虑用艺术夸大这一生活现象,我用一些非常鲜艳的花和女人的身体(如很 夸张的女性的屁股)组成画面,以表达它与我们每个人的生活之间的关系。

邹:实际上没,你的这批作品已很少有政治性的符号,确实也很艳俗,但在你创作出这批作品时,你并不知道杨卫和徐一晖等人也在从事类似的艺术探索。

刘:是的,是巧合。杨卫在做那个“艳妆生活”的展览的时候我才和他们有联系,后来通过杨卫介绍,参与了你遍的那本推介艳俗艺术的书。

邹:你在1999年参加那个在天津泰达博物馆举办的“跨世纪彩虹”展览时,用的材料是陶瓷,你为什么放弃架上绘画的方式来表达你的感受?

刘:因为平面绘画限制了我对某些感受的表达。认识到这一点后,我尝试了很多手法,包括图片、行为、装置和各种不同的材料。我想尽量削弱绘画手段,把 我要说明的问题说到位,同时又要简单、明确、人体的花瓶再加上一个写实的人体的屁股,但我尽量做的很美,很温和,没有血性,很喜气洋洋。所以,我选择陶瓷 最重要的一点就是太很华丽的外表能直接表达我的感受。

邹:我发现从架上绘画转向装置、图片和其他的材料的艺术家,还有胡向东、于伯公、王庆松、刘峥等,你认为是什么原因促使大家不约而同的转向呢?

刘:我看有几方面的原因,第一点,我们都对绘画没有一种狂热的迷恋;第二个就是说当时做材料的作品也能卖掉,也能进入艺术市场;这一点对这个转向也 是一种刺激;第三是用材料,特别是具有传统文化味道的材料感觉很好,很新鲜,它比平面绘画更具体,更生动,因为它有空间感,触摸感。

邹:你做第一批陶瓷作品时,是不是为了参加1999年的那个展览?

刘:不完全是,因为在此之前我已做很多方案,但是我没钱而不敢把他们变成作品。1999年那次泰达展览时,当时我没有作品,我就拿了几套方案和我展 过的几套图片。作的是猪手,图片有2米到3米大,猪手泡了几个星期,泡的白胖白胖的,一碰就感觉要碎似的,但外表很华丽,因为当时考虑经济问题,没有做成 实物的。后来老栗和廖雯就动员我做这套作品。这样我大年初五就走了,开始去的是唐山,唐山做不出来,后来我去了佛山,在佛山找了很多家,都不给做,老板没 有钱可赚,后来一个老板被感动了。在那呆了一个半月。做了10件。

邹:我记得你的作品是由传统工艺中陶瓷花瓶和女人的屁股组成的,你想表达什么样的含义呢?

刘:当时我就想开一个玩笑。在中国,陶瓷有上千年的历史,很经典高雅的,我把一个不相干的东西,即屁股直接贴到沙锅难免,人们看的时候感觉挺奇怪,挺好玩的。跟严肃文化开个玩笑对于普通人来说总是一件开心的事,当然,屁股从另一个角度还有性的意思。但我尽量做的美一些。

邹:这作品实际上是表达民众的一种狂欢的方式——对严肃高雅文化的嘲弄。我想如果没有泰达那个展览,你可能不会下决心去做它。

刘:是的,可能得寻找其他的机会。这也恰恰是中国艺术家的悲哀之处,因为有很多想法憋的你很难受,但你没法呈现,因为你没有展览的机会,同时也很穷,没有资金把想法变成作品,因为要吃饭,租房子,不得了呀,开销很吓人的。我的作品在那个展览上反映还是挺好的。

邹:那以后,对于你来说,可能是寻找到了自己的一种语言的表达方式,那么在1999年以后你的作品有哪些变化?

刘:我觉得变化还是有的,因为在那个展览上,有些艺术家提出我们的作品太雷同。这也使另一个问题暴露出来了,那就是艳俗对现实生活状况的反映,是以 一种后现代注意的方式,这导致我们可能更多的从一个概念出发去寻找相应的形象,什么花,屁股,大白菜,大便等,虽然每个人的性格不一样,作品之间有些不 同,但还是比较接近。而1999年以后,我们更强调个性,在我做第一批陶瓷作品时,用了许多中国古典的、民间的符号,2000年后,还有今年做的,我就尽 量减少民间的符号。

邹:在后期注重作品意义从形象中自然呈现出来,而不去死抠它的艳俗的概念?

刘:是的。

邹:90年代是中国和西方交流特别多的时期,当然这个交流是在一个特定的历史情境下产生的,作为一个艺术家来讲,他开始并没意识到,某些民间的,中 国性很强的符号,由于其特定的意识形态的含义很特别容易引起西方艺术策划人的关注。在艳俗艺术家群体中,也有一些艺术家的作品参与了这种交流。你对这种交 流中包含的意义有什么样的认识?

刘:这个问题比较大。着我今天看来这个交流肯定是不平等的,因为当西方的,某一个展览策划人来中国选作品市,肯定有他的角度,既他怎样看中国的一个 角度。这本身就包含了不平等的因素。假使说有一种景象,像今天奥斯卡获奖的《卧虎藏龙》就是一个例子。在中国,人们对它的反映表示太好,而在西方则能获 奖,票房收入那么高。而我放了几遍,我想知道为什么西方的观众为那么喜欢这种东西,我以为答案只能在两大不同的文化背景上去寻找。

邹:我说的问题很具体,也就是说关于中国符号的问题,有些人意识到这个问题以后就避开这个问题,那么有些人呢,认为这个问题无所谓,所以忽略这个问题,当然还有人则有意加强这方面,这是几种不同的态度,我想知道你是哪一种态度?

刘:我还是根据作品的需要。在1999年之后,我也作了一些完全没有中国符号的作品,主要是由苍蝇、蚊子等昆虫组成,但都已经中性化了,甚至没有个性。

邹:还有一个问题是在这整个艺术创作过程中间,你认为你在艳俗艺术的群体中,处在什么位置上面,或者换句话说,你用你的作品,对中国的问题,对中国的文化,提出了什么独特的看法?

刘:这个问题很大,也很吓人。

邹:那么我再说具体一点,当你用一个花瓶和一个屁股结合在一起时,你想表达一个什么问题?

刘:这个作品的方案是在1999年底的时候开始的,当时的社会环境跟早期创作艳俗艺术的时候已经很不一样,中国的经济比早期要好得多,但另一方面, 人们只想大量挣钱,大量消费,如买好的衣服,买好的房子,买好的汽车,吃最好的东西,一会湖南菜,一会粤菜,一会上海本邦菜,一会东北菜。当时给我最大的 刺激和担忧就是我们的文化丧失掉了,消费文化冲击了学院派的艺术,传统的艺术,包括经典的现代艺术。

我们好象不是太需要这个,因为中国的经济状态还没有达到那个程度,我的作品就是针对这种现状创作的。

邹:未来你打算怎么来发展自己的艺术?

刘:可能还是按照现在这一逻辑线索发展,我不希望作品跟人的距离感太强,而是要与现实、我的生活感受、家庭生活发生连接。我的艺术世界可能就在这个 世界里发生。当然我会去了解一些海外信息、动向和走势,如影象艺术、新的材料、新的可能性,来丰富我的艺术。因为直到今天为止,艳俗艺术还只是一个实验性 的状态,它可能作为一种概念,作为学术话语,有其合理性,但如果现在就给它一个定论,为时过早。

邹:我说的意思不是要你去对艳俗艺术作一个总结,而是说未来你将怎么去发展你的艺术,包括对未来的设想?

刘:我想我的艺术不能是概念化的,而是更个性化。因为从概念被身来讲,已经是一个有几千年的老话题了,从杜桑到博伊斯,都是概念的艺术,所以概念已 经不是问题,而重要的是你要说明一个什么问题。包括近年的威尼斯双年展,还有卡塞尔、巴塞罗那的展览,都重视作品本身的力量。比如去年蔡国强的作品,因为 他通过转借挪用的手法,把中国的收租院变成了参加威尼斯双年展的收租院,这样,威尼斯本身就有了

文化衙门的意味,就是说艺术家要进入那个殿堂就要交税,然而,谁交税,交什么样的税,交税给谁这些问题,也就被这一作品提示出来了。

对于中国的艺术家来说,要参加此展,能不面对威尼斯的“地主”“老财”?如果从另一个角度来说,这也是中国当代文化的悲哀性,你在问题当中也提到了 后殖民的文化问题,即西方站在强权的位置上选择我们的艺术。但这个也不是我们骂人能解决的问题,但起码中国艺术家可参与国际文化的交流,作品也被世界上很 多博物馆收藏,这样能使别人了解我们的文化和艺术,在某一点上填补了中国艺术史上的一个空白。我认为现在能做这一点,已经非常不错了。(《艳俗艺术》此摘中国当代艺术倾向丛书2000年)

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。