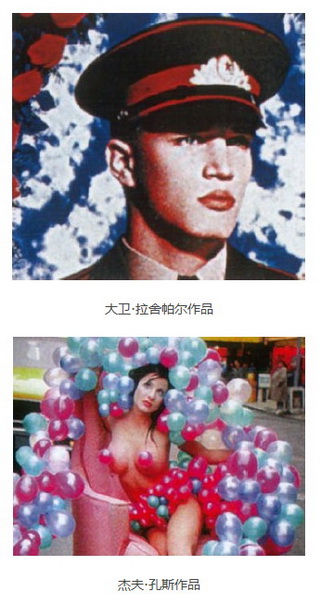

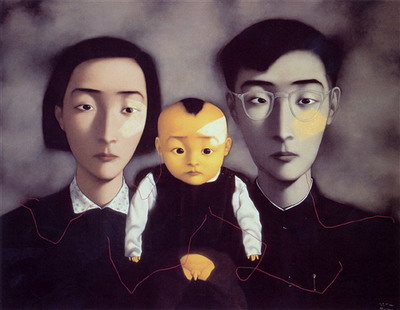

张晓刚早期作品《大家庭》系列

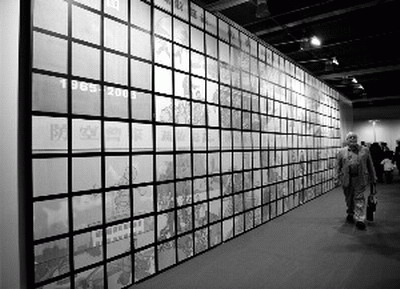

徐冰早期作品《天书》

王广义早期作品《大批判》

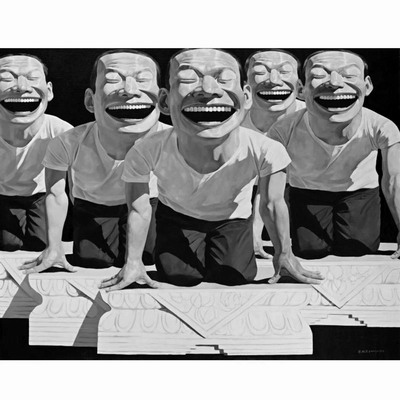

岳敏君早期作品《狮子》

刘野早期作品《金光大道》

新世纪当代10年艺术史那些事儿

新世纪10年,中国当代艺术在国际艺坛上迅速蹿红,而一些艺术家也成为了“明星”,但是,成千上百的艺术家都在其间贡献着力量。通过对20位艺术家的采访,用他们对这10年变化的切身感受,给出一种对新世纪10年的口述史。

这些艺术家们由于艺术成就、从事艺术类型的不同,新世纪10年给每个人带来的自我感受都非常个体化,当然,共通性也有。在谈到新世纪10年来,当代艺术遭遇到市场后,市场是否会给艺术家本人创作带来影响时,20位艺术家几乎都会强调自己不会受到市场的影响,然而市场对整个艺术家群体以及艺术本身可能还是会带来变化。

【受访艺术家】

蔡国强(主攻爆破艺术)

徐冰(主攻装置艺术)

谷文达(主攻公共艺术)

王广义(油画、波普艺术)

张晓刚(主攻油画)

岳敏君(主攻油画)

黄锐(从事多种艺术)

展望(主攻雕塑)

赵半狄(主攻行为艺术)

王庆松(主攻影像艺术)

张大力(主攻涂鸦艺术)

刘野(主攻油画)

汪建伟(主攻实验艺术)

高岭(艺术批评家)

黄专(艺术批评家)

刘韡(主攻装置艺术)

孙原(主攻装置艺术)

张小涛(主攻油画和动画)

崔岫闻(主攻影像艺术)

徐震(开艺术公司)

记者:这10年与过去20年相比,你觉得最大的变化是什么?

蔡国强:2000年以后我的创作更多地介入大的社会议题。上世纪90年代更多地是做自然主题、对博物馆系统开玩笑、颠覆性的比较多。

徐冰:这10年,中国艺术家比过去更多地参与、了解西方当代艺术活动及系统,结果是更多的人看到了西方当代艺术中的问题,看到中国艺术家有西方当代艺术中没有的优势。

谷文达:艺术本身并不重要,关键的是塑造艺术的时代政治经济背景。

张晓刚:艺术进入了市场经济。对我个人来讲,这10年最大的变化是怎么面对市场。

王广义:艺术不像前20年那么单纯。

黄锐:看不到创造性。简单说是,个性语境上的失语,场面上的混乱。

展望:上世纪90年代是探索年代,但新世纪10年是集大成年代,比较眼花缭乱。

赵半狄:之前我特别在意在国外办展览,但这10年已经不太关注了。中国当代艺术好像上了一个平台,从地下变得冠冕堂皇,但我觉得艺术本身其实并没有什么变化。

王庆松:2000年以后,影像就没有新东西了。

张大力:中国当代艺术从2000年后有市场,很多艺术家都能从中得到好处。

刘野:现代艺术制度慢慢建立,包括画廊、拍卖、收藏家与艺术家。

汪建伟:我这10年的变化就是犯错误。

高岭:人们对艺术概念的理解更加多元了,大家比过去更加关心视觉艺术。

崔岫闻:20年前没有如此多的展览和艺术空间。

徐震:好像艺术家越来越少,好像钱越来越多。

记者:第一次听到自己作品(或别人作品)拍到了上千万的感受是什么?

蔡国强:我为收藏我东西的人高兴,他们赚到了我很高兴。

徐冰:我感到中国当代艺术与国际对接上非常不成熟,所以才会出现奇怪的价格。

谷文达:我很冷静地考虑,这只是偶然的现象。

张晓刚:我记得当时所有人都懵掉了,我就发了几个短信给我最信得过的几个人,我说这个世界疯了。

王广义:有人愿意出高价来买作品还是很高兴。

岳敏君:没有什么感受,这是正常的事。

展望:这些拍出上千万的都是上世纪90年代的作品。客观讲拍卖有其行业规律并不能真实反映艺术价值,但中国当代艺术需要市场,需要高价带动。

赵半狄:在商业社会里并不觉得新鲜,地皮都能炒成那样。

张大力:没有太震惊,也没有太奇怪,中国当代艺术与国外差别还是太大了。

刘野:感受到资本的力量很强大,我是本着娱乐的心态来对待。

高岭:这是迟到的现象,是在补课。有些作品应该卖得很贵,但并不代表这些人的所有作品都能卖很贵。

孙原:我觉得那是假的。

张小涛:我第一次听到晓刚的作品拍到了100万美元,我觉得中国经济出一个这样的艺术家并不算什么,关键是作品要好,要有价值就会有这个价格。

徐震:这与艺术无关。其实也没什么感受,因为都已经与艺术无关。

刘韡:我觉得疯了。当然中国艺术家高价位并不过分,但同时差的东西也卖得很贵。

记者:对从2004年至2007年的艺术市场火爆怎么看?

蔡国强:不了解。我应该纠正一点的是,市场火爆是一回事,但世界艺术学术领域对中国这10年并没有多大的关注。

徐冰:中国当代艺术表面发展得这么迅猛、奇特,这都是由于中国社会发展得迅猛和奇特。

谷文达:中国艺术市场与中国文化环境处于同一平台,这一阶段的火爆是个偶然现象,是国际炒家的炒作,对中国当代艺术来了一次袭击,但这个市场不是从零一步步建立起来的。

张晓刚:从创作角度来说,艺术市场火爆与否对我没有影响。如果要有影响,那就惨了。艺术市场才5年,我的创作都30年了,我80%的时间是没有市场的。

王广义:我对经济的事不懂,但经济力量太强大肯定会影响到艺术,但这种影响是好是坏就很难说。

黄锐:那是泡沫现象,现在已经不存在了,当时暴富们不加选择地将当代艺术作为炒作对象。

展望:艺术市场火爆不是现买现卖,是对艺术史中过去东西的肯定。

赵半狄:没有给艺术本身带来什么,反而使得艺术更流于表面。

王庆松:之前中国当代艺术没有市场,后来运作的人多了,早前被低估的东西全拿出了,不过这个阶段有点过了,有些承受不了。

刘野:有其盲目的一面,新的藏家进入造成了狂热的现象,但并不是坏事,客观上使很多人对当代艺术产生兴趣。

汪建伟:市场火爆与我没有关系,对于市场我是非常业余的。事实上,这个市场不是当代艺术的市场,而属于传统艺术的,更多实验性的艺术是没有市场的。

高岭:那时把当代艺术当成期货、股票来炒作,他们并不懂当代艺术。

黄专:从全球艺术趋势来看,艺术走向艺术资本是必然的。资本是中立的,既能带来益处,也有奴役性。

孙原:市场与艺术没有太大关系,艺术家不会受此干扰.

张晓刚近作《绿墙》

徐冰近作《凤凰》

王广义近作《冷战美学》

岳敏君近作《布上油画》

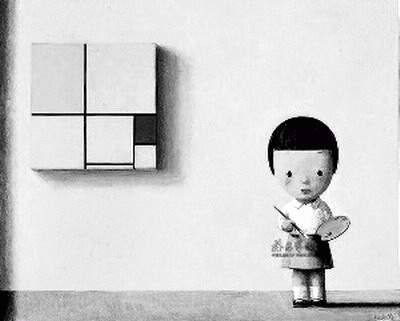

刘野新世纪作品《画家》

第一次听说自己的作品拍出了天价,我记得当时所有人都懵掉了,都没想到中国艺术会拍这么高。我就发了几个短信给我最信得过的几个人,我说这个世界疯了。———张晓刚

记者:曾经的先锋艺术家已经开始走入主流,你怎么看待自己和他们的将来?

蔡国强:我觉得国家早晚要对中国现代艺术问题正视。随着中国的开放和现代艺术的颠覆性变得更中性,中间的空间地带就出来了。

徐冰:其实本身没那么重要。先锋到主流,这是大家把它看得太重,很多力量已经不是过去那样的关系,究竟哪一部分在推动社会的进展已经与过去不同了。

谷文达:这是必然的,随着中国政治经济的发展,政府不介入当代艺术是不可能的,当然怎么介入又是一回事。

张晓刚:对我个人来讲不存在这个问题,我是一直这样过来的。现在是社会有种变化,当代艺术机会越来越多,社会主流还是经济,当代艺术之所以受到关注是因为与经济相关联,而一些当代艺术家与政府合作。与主流合作那是历史的必然。

王广义:这个不是问题,每个艺术家对艺术、对社会看法不太一样。

黄锐:肯定好不了,我一直在研究《易经》,它里面始终强调的是距离和转换,要保持距离。

展望:从先锋到主流这是必然的,没有永远的先锋,也没有永远的主流。

赵半狄:希望具有抱负的艺术家真正留点东西给自己的内心,考虑艺术与社会的关系。

王庆松:这是正常的。但是作为个体,我不喜欢走入主流,作为艺术家还是应该与主流有一定距离,有思考。

张大力:靠艺术家们自己,艺术是每个人的生活。

刘野:进入主流应该表示祝贺,社会有力量把你放入主流的位置,你躲也躲不开。只是要想想当初为什么要做艺术这个最本源的动力。

汪建伟:每个人不一样。对于一些人主流是他们的目标。当然我在想,除了主流和非主流之外,是不是还有第三条路。

高岭:走入主流证明社会的宽容与包容,但成功艺术家应该保持他们的立场和态度。

张小涛:任何一批艺术家都是如此,关键要看成功后怎么去反思和调整。

记者:这10年作品比过去20年更好卖了,对创作心态有什么影响?

蔡国强:不会有影响。我最大的问题是把作品做好。

徐冰:对我个人没有什么影响。我一直没有真正、积极地参与市场。但对于中国艺术家群体来说当然是有影响的。这让很多艺术家产生误解,误认为自己是国际上重要艺术家。

谷文达:与我没有关系,我从来没有与画廊有来往,都是我行我素。

张晓刚:这10年艺术是被当成股票一样的东西被炒来炒去,还不仅仅是买卖的概念。但这对我个人来讲是件好事,激发我重新看待艺术问题,更深刻地体会艺术与自身、艺术与社会等问题。

王广义:对我个人没什么影响,但对整体艺术家而言还是有影响的。

岳敏君:我不觉得这10年作品好卖了。

黄锐:从来没有影响。我一直在创作,但很少推向市场。

展望:没有,比较有市场的都是探索年代产生的,这表明艺术品是需要历史认可的。

赵半狄:我基本不关心价格,价格的事是排在比较后面的。

王庆松:没什么影响,我的作品在市场疯狂时没怎么多卖,不好的时候也还行,都是老藏家。

张大力:对我的影响不大,我从事创作已经太多年了。

刘野:有些影响,现在我每幅画可以花更多的时间来完成,以前是为了生存就要画很多的画。

孙原:我要说没有影响你肯定不信,但影响不大。

张小涛:成熟艺术家不会受市场干扰,卖得好是市场需求量决定的,如果艺术家为市场生产而创作那艺术家会很焦虑的。

崔岫闻:没有任何影响,作为艺术家,市场不是重要的参考因素,而是内心的真诚,否则就没办法做好艺术。

记者:这10年,对于自己所曾举办的个展,比较满意的是哪次?

蔡国强:很难说。类似金门碉堡美术馆的展览,主要是我从小就望着对岸,后来我在全世界都做展览了,就是对岸很难做。我特意把金门的碉堡改成美术馆,有5万人来参观,给这个地方的经济、文化带来了可能性。艺术是无用的,但有时候艺术不小心也能带来好处。

徐冰:“烟草计划”,与资本流动转换有关,在美国和上海都做过相关项目。还有“木林森”计划,最近的凤凰这个作品,开始意识到中国现实资源及营养中有非常多的资源可用,会有很多启示和灵感。

谷文达:没有最后的目的,永远不会满足。

张晓刚:最满意的不好说,每一次我都很认真,不过最近两年的印象比较深,一个是在昆士兰,纽约“修正”,还有就是在佩斯北京做的个展。

王广义:2008年在深圳何香凝美术馆当代艺术中心做的“视觉政治学”,我觉得这是我这10年最重要的个展。

岳敏君:不好说,满意不满意还不都要继续做下去。

黄锐:这次我在《改造历史》上展出的作品就挺有意思的,作品中有我自己的编程,看出中国的大历史。

展望:我在国外展览多些,但比较满意的是中国美术馆的《园林乌托邦》。

赵半狄:2005年在瑞士做的“赵半狄的奥运会”,2007年的“熊猫时装秀”,2008年“抵制功夫熊猫”。

张大力:不好说满意与否。这10年我的个展也发生了很大变化,以前是地下,后来在画廊和一些美术馆也可以展出了。

刘野:我每个个展都做得比较认真,但都不满意,应该做得更好。

孙原:我们做的个展比较少。

记者:曾经欣赏的艺术家是谁,在你看来,这10年他们有什么变化吗?

蔡国强:美国的瑙曼,他很会做装置、霓虹灯,这10年他变化不大。不一定每个人要一直变化,有的人见到水了,一直挖深就行,即使重复创作也没关系。

徐冰:很多艺术家都有变化,关键是这个时代变化得太快,有的艺术家对艺术越来越有自己的经验。

谷文达:我不太关注艺术界本身。

张晓刚:我欣赏的都是已经故去的艺术家,他们的艺术成就早就得到认可了。但另一方面我确实感觉到我身边的艺术家有很多变化,作品风格、心态以及生活方式都发生了变化。

王广义:有变化,有些变化挺大的。有的在学术方面做得好,有的艺术家的变化与市场有关。

黄锐:徐冰、蔡国强,曾经都是创造力丰富。我从一些报道中看到,他们说他们是带着改变中国艺术环境来和体制合作,但中国的现实是体制改造了艺术家,而不是艺术家改造了体制。

赵半狄:朱发东,1994年他做过行为艺术“此人出售,价格面议。”但这10年他的声音比较弱了,也不走街串巷了,开始制作精良的作品。

刘野:都是已故的,蒙德里安。艺术家往往要用一生来证明自己。

高岭:王广义、张晓刚、方力钧、谷文达。但谁都不能苛求艺术家一直处于巅峰状态。